血管正侧面进针对疼痛影响的探讨

王春芳 邬晓燕 杨敏

静脉输液既是护士基础操作的重要内容,也是临床疾病护理中的重要手段。静脉输液作为一种迅速有效的补液和给药途径,在临床疾病的抢救、治疗和康复中占有重要地位。据统计,90%~95%的住院患者需要静脉输液治疗。为能稳、准、快地将治疗药物输注到患者体内,近年来护理同仁不断对操作环节进行研究并提出改良方法。笔者通过十几年来的临床经验浅谈从血管的正面进针可以减轻穿刺给患者带来疼痛,提高生活的质量。

1 对象与方法

1.1 对象 2009年2月~2010年2月在我院住院并进行静脉输液的14岁以上病人386例,男性202例,女性184例。按病房随机分为两组:试验组190例,男性97例,女性93例,年龄14~79岁,平均46岁,个人输液3~20次,平均7次。对照组196例,男性105例,女性91例,年龄14~81岁,平均50岁,每人输液3~22次,平均8次。两组患者均无影响静脉穿刺的血管性或凝血障碍性疾病,且年龄、性别,输液次数差异均无统计学意义(P>0.05);这些病人均无血液系统疾病、无认知障碍、无肢体麻木疼痛及言语不利。疼痛分级标准:将疼痛分为4级:0级:无痛;1级:有痛感但不严重;2级:疼痛明显,病人痛苦不适;3级:疼痛剧烈,有恐惧感[1]。于浅静脉穿刺后,根据疼痛问答法进行比较,让患者根据感受如实评价,并记录。两组患者的穿刺分别由我院技术最好的两位护士完成,并每个月在试验组与对照组进行轮换穿刺,以避免技术因素的影响,因此两组具有可比性。

1.2 穿刺方法 ①对照组:进行静脉穿刺时,先扎好止血带,让被穿刺者的手自然放松,以拇指绷紧皮肤固定血管下端以减少血管滑动,右手持针从欲穿刺的静脉旁侧,将针头尽量大角度刺入静脉。当阻力减少,有落空感,同时见回血后不易再进,直接固定。如未见回血,右手挤压输液器软管,如穿刺成功,即可见回血。

②试验组:让被穿刺者的手自然放松,以拇指绷紧皮肤固定血管下端以减少血管滑动,右手持针从血管正面60°~75°度通过皮肤直接刺入静脉,见回血后,针尾再向下压,使角度小于15°向前送针。

2 结果

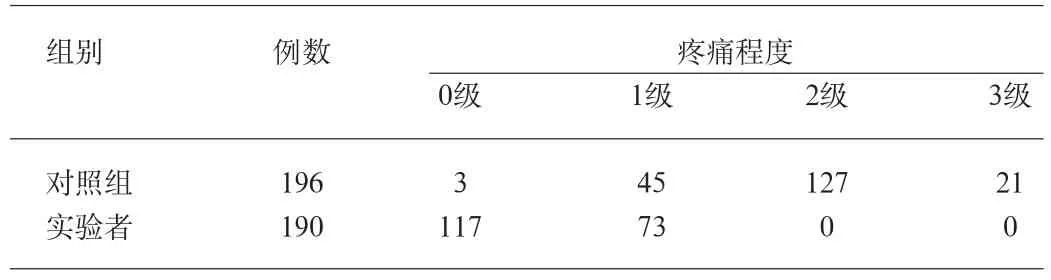

196例从血管侧面进针的患者和190例从正面进针的患者对疼痛感受的如实评价结果见表1,两组比较差异均有统计学意义(P<0.05),说明试验组的患者疼痛感明显轻于对照组。

3 讨论

3.1 解剖结构 皮肤的神经与浅静脉呈大角度分布,皮肤中的神经纤维分布在真皮和皮下组织中,在皮肤的真皮层内神经分布的数量多。皮肤的附属结构还有汗腺、毛发、皮脂腺等。

表1 两组患者对疼痛感受的评价

3.2 进针的角度 皮肤的神经与浅静脉呈大角度分布,进针的角度越大,穿刺针就与神经越接近平行状态,穿刺针就很少或不会穿刺到神经,患者就感觉不到疼痛或疼痛感很轻。从血管的上面直接进针角度可以达到60°~75°,过大会穿破血管。从血管的侧面进针角度要小得多,一般是20°~30°,角度过大针头就进入不了血管。

3.3 针头在皮下滑行的长度 从血管的侧面进针针头先在皮下滑行,再潜入血管,这样所造成机械性损伤较大,局部组织有断裂现象,易产生撕裂样疼痛。从血管的正面进针是将针头直接进入皮下,直接潜入血管,所造成机械性损伤小,且缩短了进针时间,故只有微痛或无痛。

3.4 进针点 进针点宜选在毛孔与毛孔之间的皮肤,因毛孔内富有毛囊神经末梢,对刺激较为敏感,针头接触后增加病人对疼痛的感受从血管上方直接进针可以避开伴行的神经,痛苦小,易成功。

综上所述,从血管正面大角度进针患者感到不疼或轻微疼痛,方法简便,成功率高,并发症少。护士在给患者静脉穿刺时尽量采取此种方法,以便提高患者的生活质量,促进患者早日康复。

[1]李小寒.基础护理学[M].4版.人民卫生出版社,2006:53.