论里根政府的对日军事政策

顾国梅

(常熟理工学院人文学院,江苏常熟 215500)

第二次世界大战后,在美国核保护伞下安然自得的日本,实行“重经济轻军备”的政策,经济得到飞速发展。但随着美国在世界经济中的比重下降和日本经济的扶摇直上,以及苏联在太平洋地区咄咄逼人的战略进攻,美国在卡特政府后期开始从全球战略高度重新审视美日双边关系,对日本增强军备、深化美日军事合作提出了更为明确的要求。到里根政府时期,采取什么样的对日安全政策在美国国内有多种可供选择的方法。第一种被称之为基辛格方法。这种方法的代表人物为美国前国务卿基辛格,他在1987年《华盛顿邮报》社论中如此评论:“日本的军事贡献逐渐增加对于维持全球平衡在很大程度上是不必要的。”[1]这种方法与国会的态度和苏联在亚太地区对日本威胁的增加显然不协调。第二种方法是“敲打日本”的方法。许多国会议员认为美日关系许多问题的根源在于日本。他们要求日本在防务上作出更多努力。一位国会议员称“日本应该花国民生产总值的2%作为维护安全税”,另一个国会议员主张“日本应该建立航空母舰,把他们捐赠给美国海军。”[2]第三种方法是分工的方法。这种方法寻求在未来的防务中美国承担军事责任,日本承担经济责任。第四种方法是高科技方法。这种方法的支持者认为在宪法、文化、地区对日本的限制内,与日本进行双边安全合作是可能的。里根政府采取的是一种综合与协调的方法,适度利用国会敲打日本的呼声对日本施压,要求日本提高自身防卫能力,承担更多防务责任,从而使里根政府时期美日军事合作关系得到了显著增强。

一

里根政府时期,美国对日军事政策的第一个重要目标就是要求日本在加强自身防务能力的同时,两国在军事战略上作必要的分工,日方为美国分担在亚太地区的军事安全责任和减轻美国的军事负担,以配合美国的对苏战略和全球战略。

1981年美日联合公报就两国在亚太的分工做了说明。1981年5月日本首相铃木善幸访美,在与里根总统会谈结束后双方发表了联合公报,在联合公报中:“首相和总统重申,他们相信日美合作与安全条约是远东和平与稳定,以及保卫日本的基础。为确保地区和平与稳定,以及对日本的防卫,他们承认有必要在日本与美国之间做必要的分工。首相表示,日本将主动地,根据其宪法和国防政策做更大的努力,改善在本领土上和邻海及邻近的空域的防卫能力,并进一步减轻美国驻日军队的财政负担。”[3]联合公报明确指出了双方当前共同的战略目标,规定了联合争取的对象,划分了各自战略分工的范围。这也是二战后美国和日本首次一致认为就太平洋防卫进行分工是恰当的。中曾根上台后,日本联美抗苏的战略意图更加明显。中曾根坦率说,“在对苏战略上,日本与美国处于一个同心圆,美国是进攻的矛,日本是防守的盾。”[4]而之后日本也以实际行动配合美国的对苏战略。1983年9月1日,朝鲜客机被苏联击落。日本与美国互通情报,与美国站在一起强烈谴责苏联的行径。

里根政府还要求日本能够保护10000海里海上通道,分担美方在西太平洋的军事责任。早在朝鲜战争和越南战争时,日本就发挥了“后勤基地”的作用。在美国实力不足而苏联又咄咄逼人的情况下,里根政府已不满足于日本仅起“后勤基地”的作用,它要让日本充当美国的战略支柱。1981年铃木首相在访美期间对记者公开表示,日本要承担起保卫周围数百海里和海上运输线10000海里的责任。这一海域与美国提出的关岛以西、菲律宾以北的海域基本吻合。因为在日美首脑会谈前,美国就提出由于向日本提供了核保护伞、海上贸易通道和石油通道,美国用于防务的开支比日本全部的防卫费多出五倍,因此要求日本承担起关岛以西、菲律宾以北的太平洋的防务。在1981年5月日美首脑会谈后,双方军事当局便频繁接触,具体商讨落实日本分担10000海里海上运输线防卫责任的承诺。尽管在双方商谈初期未能达成一致,但最终日本还是答应了美国的要求。中曾根上台后,表示信守铃木内阁对美国的承诺,保卫10000海里海上航道。中曾根还改变了铃木内阁把海域防卫重点放在反潜作战方面,把海上防空交给美国负责的方针,在重视提高反潜能力的同时,也注重提供海上防空的能力。10000海里航线突破了日本的“专守防卫”政策界限,使日本的防卫从本土走向远东。

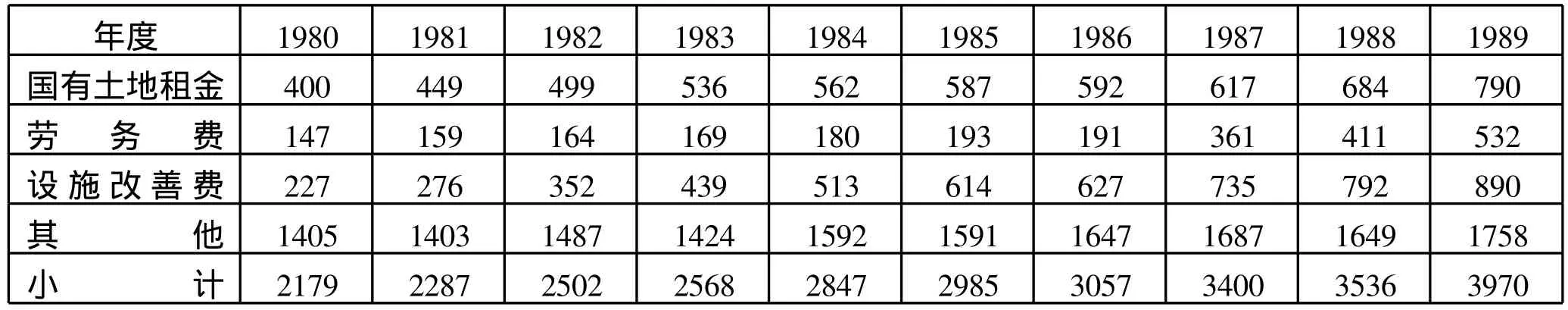

里根政府时期,日本不但分担了美国在亚太地区的军事责任,而且还为美国分担了军事费用,从而减轻了美国的财政负担。里根政府时期,日本分担驻日美军的费用直线上升。表1清楚地说明了里根政府任期内日本分担驻日美军经费的变化。

表1 1981-1989年度日本分担驻日美军经费[5](单位:亿日元)

随着日本经济实力的不断增强,且与美国的贸易摩擦有逐年上升的趋势,美国国内对日本“免费搭乘安全车”的批评逐渐增加。日本的防务开支与许多发达国家相比是非常小的。在此背景下,美国对日本增加防务开支的压力不断增加。

表2 部分国家防务开支 (1982年)[6]

从表2可以看出,无论是人均还是占政府开支的百分比和占国民生产总值的百分比,日本防务开支都是最少的。美国的防务开支占国民生产总值的7.2%,而日本的防务费用还不到国民生产总值的1%,与此同时,日本对美国的贸易顺差却在逐年增加。无论是美国国会还是民众对此都很失望。美国政府要求日本增加防务费用的呼声日益强烈,1982年10月25日的白宫第62号国家安全决定指令规定:“在我们的定期磋商和高层会晤中,继续敦促日本人增大其防务努力。”[5]美国要求日本增加防务费用不仅是想利用日本的经济力量为自己分担亚太地区安全的责任,同时也想以此缓解日本在经济领域对美国形成竞争的压力。

在里根政府任期的八年间,日本国防预算基本上逐年增长,铃木首相任期内对国防预算的增长还小心翼翼,中曾根首相上台后,在防卫政策上不断突破。在就职新闻发布会上,中曾根坦率声明:“在过去的时间里,与西欧国家和美国相比,日本搭乘廉价防务车。考虑到这些国家在过去的防卫努力,我们不能说日本做出了有力的和足够的努力。”[7]他是第一个公开讨论分摊防务负担的日本领导人。在其执政的五年期间,防卫费增幅年均达到6%。日本的防务预算于1987年占到国民生产总值的1.004%,打破了1%的限制。防务费的规模仅次于美国和苏联,而与英国、西德、法国持平。防务费突破1%的限制,违背了1976年三木内阁作出的日本防务开支不得超过当年国民生产总值1%的决定。它标志着日本在扩充军备、增强防务力量问题上发生了质的变化,一方面这是美国不断向日本施压的结果,同时也是日本谋求与经济大国地位相称的军事大国的显现。对于日本防卫费的突破,美国是欢迎的,并随着美苏新缓和局面的形成,美国在防务上对日本的压力减小。美国也不希望日本成为军事强国。里根政府对日本一直保持着警惕性,美国国防部把日本视为“潜在的威胁”,1988年极其秘密地进行了模拟演习。

美国要求日本分担防务责任,归根结底是服从于美国联日抗苏和全球战略的需要。美国国防部长温伯格说:“如果美国与日本能够共同遏制苏联的进攻,或者阻止其获得主导太平洋的地位,那么美国就可以有更多余地利用自己的力量防止中东、欧洲或其他地方发生战争。”[3]

二

里根政府时期,美国除了要求日本增强自身防务,为美国分担防务责任外,两国还在军事领域展开了密切的合作。两国首先在军事技术领域展开交流。

日本继续从美国引进军事技术。美国为了增强日本的防卫能力和联合抗苏的力量,向日本出售武器。1981年4月20日,五角大楼建议向日本首次出售舰对舰导弹,以供日本用于它正在为海军建造的四艘军舰,五角大楼声明这笔销售十分重要,因为日本是美国保证“东亚和西太平洋”和平与稳定的重要伙伴。另外日本购买武器的巨额费用也可以增加美国的收入,弥补美国的对日贸易逆差。

随着日本经济的崛起,其在高科技领域也得到相当发展。里根时期,美国提出了军事技术上的“互惠主义”。“互惠主义”本是美国要求日本在开放市场上所实施的原则。1982年10月6日日本外相樱内与美国国务卿舒尔茨会谈时,在日美军事技术合作问题上,舒尔茨强调了“完全的互惠主义”。美国认为军事技术不能是单向的美国向日本流动,这种流动应该是双向的。美国非常希望得到日本先进的军事技术,以使美国在与苏联的军事技术竞争中有较强的技术优势。国防部长温伯格说:“我相信,如果能使日本最擅长的军事技术例如电子和航空控制系统,转让给我们合法化,那么商业技术也是我们最需要从日本得到的,自然也就更容易得到。”[3]可见美国的目标不仅仅是利用日本的军事技术,还想利用日本的商业技术以保证其在高科技领域中的领先地位。

1981年日本防卫厅长官大村访美时,美国方面第一次向日本提出在了防卫领域进行技术交流的要求。当时的铃木内阁鉴于受“禁止武器出口三原则”的限制而未敢同意。中曾根上台后,日美军事技术合作有重大发展。1983年中曾根在为美国之行做准备时,“采取了一个勇敢的、但政治上不受欢迎的步骤,在关于出口军事技术的禁令中,免除对美国一国的限制”[3],从而突破了“禁止武器出口三原则”的限制,作为中曾根访美给里根的“礼物”。1983年11月,日美两国正式签署武器转让谅解备忘录。备忘录固定设立“武器技术联合委员会”,负责处理转让的具体问题。转让技术包括火器、弹药、弹药筒、炸药、喷气燃料、军用车辆、军用船舶、军用飞机、防潜 (艇)网和这些物品需要更换的部件。到1985年5月美国国防部顾问组已经参观了日本的生产设备,并向委员会递交了“购物单”。讨论的技术包括电光材料、与导弹制导系统相关的微波器件,建立更有效率的美国军事武器的生产体系和在军用计算机方面增加数据传输能力。

在日本签订对美转让军事技术协议后,日本首先向美国出口凯科地对空导弹的指导和控制零部件。虽然凯科中使用的红外/CCD成像制导系统不是非常重要的技术,但这是日本向美国转让军事技术的先例。之后两国就共同研制FSX支援战斗机达成一致,美国最初要求日本购买美国的FSX,但日本拒绝了。直到1987年,“日本政府同意了一个以通用电力的F-16战斗机为基础建造战斗机的70亿美元的计划。FSX大约80%的技术 (包括所有电子),将包括日本本土的技术。”[1]1988年11月,美日就联合开发FSX支援战斗机签订谅解备忘录。日本军事技术交流最显著的表现莫过于日本加入“星球大战计划”。1983年3月,里根政府提出名为“星球大战计划”的战略防卫构想 (SDI),1985年美国邀请日本加入这项研究,1986年9月1日,日本政府正式决定参加“星球大战计划”的研究,从而在加强日美军事技术合作方面又迈出了重要的一步。日本明确宣布参加SDI的研究不仅标志着日美两国在高技术领域展开军事合作,而且也标志着日美军事同盟正在由陆海空三军扩大到宇宙领域,它是日美军事同盟发展的新步骤,“将使日本越出迄今的日美同盟关系,明确地加入西方军事同盟。”[8]它还使日本突破了“无核三原则”(不制造、不持有、不带入)。

在军事技术领域,美日的合作并非一直是令人满意的,其中也有过短暂的不愉快。“东芝事件”在美国国内掀起了反日高潮,美国政府利用此高潮展开了新的一轮利用日本技术和资金的计划。在东芝事件之后,温伯格与中曾根会晤,在会晤中温伯格建议,“借助日本的资金,开始一项深入细致的研究,并指定计划,以获得比苏联更好的探测工具和声音更小的潜水艇。”[3]

在20世纪60年代和70年代期间,日本自卫队仅同美军偶尔联合举行过规模不大的海军和空军演习。1978年《日美防卫合作指针》规定了两国军队的合作机制,该指针的重点计划在于两军的联合计划与演习。里根政府时期,日美联合举行军事演习的次数逐年增加,规模越来越大,演习的内容也日趋高级化和实战化。1986年,美国太平洋舰队总司令罗纳德·J·海斯海军上将在对国会演说时指出:“我们同日本的双边军事演习计划有了值得注意的发展。我们扩大了演习计划,因而现在我们每年将进行15次联合军事演习——从国家一级的指挥所直到步兵旅一级的野外训练演习。”[9]到1988年为止,日本的海、陆、空自卫队分别与美军先后举行185次、19次、102次军事演习。1984年,日美制订了代号为“5051”的联合作战计划,假想苏联军队突然对日本北海道等北方地区发动猛攻,先头部队完成抢滩登陆。在挡住苏军的第一轮进攻后,美军增援部队赶到,日美联合击退了苏军的入侵。联合作战计划的针对性强,也体现了这个时期日美联合抗苏的趋势加强。

里根政府时期,美国重新取得了在军事上对苏联的优势,在此过程中,里根政府成功地利用了盟国日本的力量为自己的全球战略服务。当然美国的对日战略还有遏制日本的瓶盖作用,即防止日本再度走上军国主义道路,避免重蹈二战覆辙。美国希望日本的扩军能控制在自己允许的范围内,早在1985年7月3日,美国参议院通过了监视日本防卫努力的议案。

三

总的说来,里根时期美日军事关系基本上是按照里根政府的对苏战略乃至全球战略发展的。美国国防部长温伯格这样评价日本防务努力的效果:“由于日本防卫方面的努力,我们在太平洋的安全和威慑大大增强了。”[3]

纵观里根时期的美国对日军事政策,具有以下几个特征:第一,日本总是尽量把防卫问题和贸易摩擦分开来考虑,而美国则总是喜欢将两者结合起来,并常常以防务合作作为解决贸易摩擦的先决条件。1982年美国国防部长温伯格访问日本时声称,如果日本对美国增强防务的要求不作出及时反应,美国将限制日本商品进口数额和削减驻日美军,这是美国官方第一次把增强防务与贸易问题联系起来的公开谈话。1986年9月美国副总统布什警告当时的日本防卫厅长官栗原:“除非日本在亚太地区防务问题上作出重大努力,否则,美日经济摩擦的加剧势不可免。”日本每遇此情况即以较小的让步来换取美国对美日安保体制的支持和对日本追求政治大国的帮助。第二,里根时期日美军事合作进入一个新时期,即日本在日美同盟体系中逐步走向平等的时期。美国不再是单方面承担保护日本安全的责任,而是日美双方共同承担责任。军事合作在里根时期达到战后美日军事联盟的顶峰。第三,里根政府时期,日本在防务上不断突破禁区,从突破“专守防卫”到突破“无核三原则”,再到突破防务费用占国民生产总值1%的限额,这一切既有美国外力作用的影响,同时也是日本追求军事大国而做出的重要举措。第四,美国在鼓励日本扩大自身防务力量的同时,又把日本的军事力量限制在一定范围之内,对日本的扩军起着瓶盖的作用。一方面可以避免亚洲邻国的不安,阻止日本军国主义的复活;另一方面,阻止日本利用军事力量谋求地区霸权。美国并不希望日本成为一个军事强国,因为有着巨大军事力量的日本势必是一个巨大的威胁,对许多美国人来说,珍珠港事件还记忆犹新。美国对于日本军备发展从原则上讲是有“上限”的,“在对待日本加强军备的‘上限’问题上,美国的标准不在于武器数量和质量,而是根据日本防务的任务和作用,以此决定其发展武器的水准。”[10]

[1]Gregory P.Corning.U.S.-Japan security cooperation in the 1990s:the promise of high-tech defense[J].Asian Survey,1989,29(3):270,281.

[2]Y oshio Okawara.T o avoid isolation:An ambassador's view of U.S./Japanese Relations[M].Columbia:University of South Carolina Press,1990:98.

[3][美]卡斯珀·温伯格.温伯格回忆录—为和平而战[M].傅莹,等译.北京:世界知识出版社,1992:173,168,177,178,183,188.

[4]吴学文.日本外交轨迹(1945-1989)[M].北京:时事出版社,1990:288.

[5]刘世龙.美日关系(1791-2001)[M].北京:世界知识出版社,2003:569,572.

[6]Chalmers Johnson.Reflections on the Dilemma of Japanese Defense[J].Asian Survey,1986,26(5):560.

[7]Roger Buckley.US-Japan Alliance Diplomacy,1945-1990[M].Cambridge:Cambridge University Press,1992:143.

[8]王振锁.战后日本五十年(1945-1995)[M].北京:世界知识出版社,1996:345.

[9]吴学文.十字路口的日本[M].北京:时事出版社,1988:236.

[10]汪海欢.格林教授谈美国东亚安全政策[J].美国研究参考资料,1988(6):50.