城乡收入差距、农民工数量与农民收入:基于实证数据的分析与思考

朱劲松

(孝感学院经济与管理学院,湖北孝感432000)

城乡收入差距、农民工数量与农民收入:基于实证数据的分析与思考

朱劲松

(孝感学院经济与管理学院,湖北孝感432000)

关于城乡收入差距、农民工数量与农民收入之间相互关系,传统的经济学相关理论给出了解释。对中国改革开放以来历年统计数据计量分析结果表明:“推拉”理论在中国是适用的,但同时也发现变量之间的因果关系及回归模型系数正负号与传统的经济理论的解释不符。问题的根源在于中国的二元经济结构下农民群体的地位被边缘化并不断加强,这导致农民、农民工通过自身力量只能有限提高收入水平但无法有效缩减城乡收入差距的结果。

城乡收入差距;农民工数量;农民收入;计量分析

农村剩余劳动力转移与城市化问题是一个长期以来为官员学者等关注的问题,在中国更是如此,城市化与工业化是我国现代化的重要目标之一。关于农村人口城市化一个最重要最经典的理论便是“推拉”理论,首先提出这一理论的是巴格内(D.J.Bagne)。他认为,人口流动的目的是改善生活条件,流入地有利于改善生活条件的因素成为拉力,而流出地不利的生活条件就是推力,人口流动就由这两股力量前拉后推所决定。现代推拉理论认为,迁移的推拉因素除了更高的收入以外,还有更好的职业、更好的生活条件、为自己与孩子获得更好的受教育的机会、以及更好的社会环境,但经济方面的原因仍然是最重要、最根本的原因。李(E.S.Lee)则在巴格内理论基础上,又补充了第三个因素:中间障碍因素,主要包括距离远近、物质障碍、语言文化的差异,以及移民本人对于以上这些因素的价值判断(在中国还存在“户籍”制度这一重要的阻力因素)。[1]47-57人口流动是推力、拉力、阻力这三方面因素综合作用的结果。在中国,以户籍制度等为要素的相关制度综合作用,是产生一个在城乡不断作“钟摆”流动的庞大的农民工群体。

在本文中,笔者最初想通过对中国历年来的有关数据:中国城乡居民收入差距(关于“推拉”力的一个综合指标)、农民工数量以及农民农村务农收入和外出打工收入,进行计量分析,试图揭示出它们之间的内在关系。传统的看法一般认为:城乡收入差距越大,则农村剩余劳动力转移的动力越大,农民工的数量自然也就越多;另外,农民工外出打工可以增加农民收入,从而减小城乡收入差距。但笔者在精心的数据分析以后,其结果却表明在诸多方面与我们的传统认识并不一致。这促使笔者进一步寻找其内在的更深层次的原因。在经过仔细的探索、思考和归纳总结后,笔者找出了一套内在逻辑具有一致性的解释。下文从精细的数据准备入手,进而到严格的计量模型分析,最后对计量分析的结果进行总结并给出具有现实经济含义的解释。

二、数据准备

由于中国的农民工是在全国范围内流动的,因此在对农民工数量、工资等变量之间进行数量研究的时候,就无法使用按地区划分的截面数据,只能将全国看作一个整体,用时间序列数据来分析它们之间的数量关系。根据本文研究目的,我们需要这些数据:城镇收入差距,农民工数量和农民收入状况。其中,农民收入状况又分为两部分组成①将其分为两类的原因将在下文的计量分析中体现出来。:一是农民务工收入,即农民工打工收入;二是其它收入,由于这些收入基本上是在农村当地所得,所以叫做农民农村收入。数据的获取方法详介如下:

1.城乡收入差距。该差距用城镇居民实际收入与农村居民实际收入的比值来表示。关于农村居民与城镇居民的收入数据比较常见,本文采用《中国统计年鉴》中历年的数据。计算方法是首先将历年的城镇居民的可支配收入和农村居民的纯收入按各自的CPI(消费物价指数)进行折算,然后再计算二者的比值。其值范围是0到正无穷,数值越大,表示城镇居民实际收入相对越高,农民居民收入相对越低,反之则反之;另外,该值以1作为分界点,离1越远表示城乡收入差距就越大,大于1时城镇收入高于农村收入,小于1时城镇收入小于农村收入。现实中由于城镇居民实际收入总是高于农村居民实际收入,因此其比值总大于1。

2.农民工数量。即劳动力市场上均衡的农民工供给与需求量。虽然近几年国家都会公布关于农民工数量的抽样调查数据,但由于这些数据缺乏时间上的连续性,无法满足计量分析的要求②一般情况下时间序列数据分析要求至少有20个左右的观测值。,所以必须寻找其它统计数据。在历年的《中国统计年鉴》上有关于“按城乡分就业人员数”和“按三次产业分就业人员数”的统计数据,二者之间始终存在着一定的差额:“按三次产业分就业人员数”中的二、三产业就业人数要大于“按城乡分就业人员数”中的城镇就业人数③该数据按照户籍——城镇户口和农村户口进行划分。由于就业于非农产业领域的农民工的大量存在,使得大量的农村户口的劳动者从事的是二、三产业的工作。。笔者认为这二者的差额可以看作是从农村到城镇的打工人员数,即农民工的数量。但这要求有一个前提:城镇人员都从事非农产业,农村人员都从事农业活动,同时一部分农村居民在城镇非农产业领域就业。显然,该假设前提基本上与现实情形是基本相符的。照此计算方法,笔者推算出2005年和2007年农民工的数量分别是14524万人和16196万人。而国务院研究室“中国农民工调研报告”课题组综合有关部门和专家的意见认为2005年我国外出农民工的数量为1.2亿人左右,加上在本地乡镇企业就业的农村劳动力,农民工总数为2亿人[2];另外国家统计局公布2008年中国农民工的总量为22542万人[3],分别比笔者计算的农民工数量高出5476万人和6346万人,似乎暗示这二者之间统计口径的不一致④造成此差异的原因可能在于前文所说的假设前提。事实上,在城镇还存在一小部分第一产业,而农民工进城打工不一定全部是在二、三产业,还有少部分在第一产业。在此种情况下,所计算的农民工数量会比真实数量偏小,其差额为城镇第一产业就业人数(证明过程略),但我们无法获得该数据,因此在农民工数量的统计上存在此种系统性误差。。但这些数据都是通过抽样调查后估计的数量,而笔者则是在历年官方统计数据的基础上计算得来,因此在农民工数量的统计上始终是采用同一种统计口径,而这对于时序数据的分析是十分重要的,就算存在系统性误差,对最后计量的结果影响也不会很大。因此笔者认为此种关于农民工数量的计算方法在本文中是可以接受的。

3.农民工工资额。这里计算单位农民工的工资。《中国统计年鉴》中有关于“农村居民家庭平均每人总收入”的历年统计数据,其中又细分为“工资性收入”等子项目,我们可以把“工资性收入”就当作是农民工的打工收入,由于这一项是按农村人口进行了平均,并非农民工的平均工资收入,因此还要进行一定的处理。我们将此收入额乘上“农村人口数”,再除以农民工的数量,基本上可以得到农民工的人均打工年收入。在《中国统计年鉴》中,2000年以后被称为“工资收入”的,在1992-2000年被称为是“劳动者报酬收入”,二者统计数据是一致的;1985-1991年间由于农民工的数量不是很多⑤事实上,直到上世纪90年代初期才出现农民工大量异地打工,即第一次“民工潮”。此后农民的打工收入才被纳入农民收入统计视野。,故年鉴上没有该项统计数据,笔者根据“集体统一经营收入”、“经济联合体得到的收入”二者(一般可看作是乡镇企业的收入,但显然这段期间还是有异地迁移的打工者,只是数量相对较少)加总后参照其后几年的相关数据进行调整。在进行计量分析的时候按照当年的CPI进行调整。①由于农民打工所得收入一部分是在城镇消费,一部分是回农村消费,因此既可以用城镇居民CPI也可用农村居民CPI进行调整。事实上笔者通过测试发现采用不同的CPI所得到的计量结果在参数上并没有实质性的差异,因此两种做法都是可行的。

4.农民农村收入。即用《中国统计年鉴》中的“农村居民家庭平均每人总收入”去掉其中的“工资性收入”(即前文所说的农民工工资额)后的其它收入总额,包括“家庭经营收入”、“财产性收入”与“转移性收入”,其中“家庭经营收入”占绝大部分。在进行计量分析的时候按照当年的农村居民CPI进行调整。

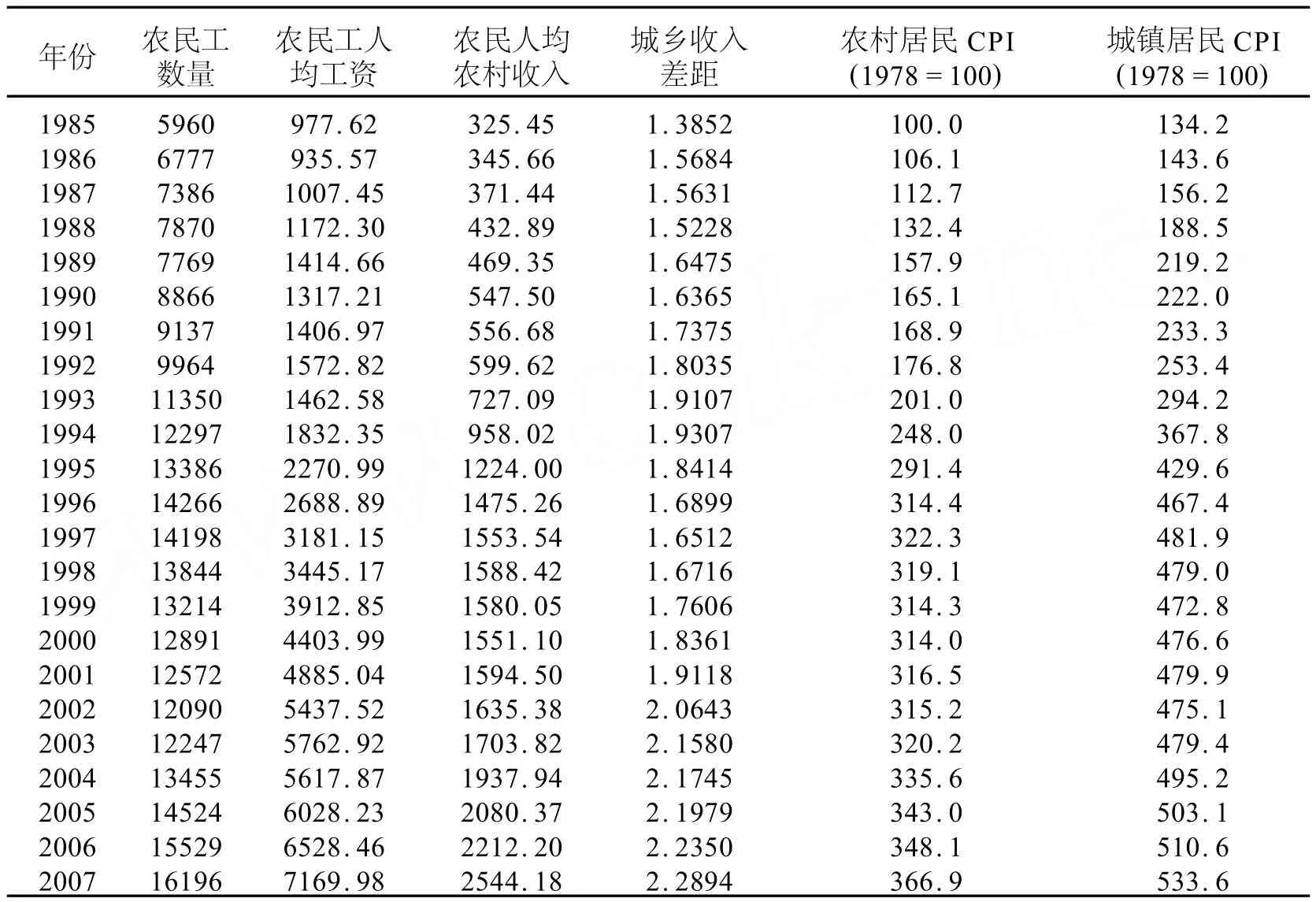

由于在1984年政策允许农民自理口粮移居城镇后,中国的农民工才算是真正开始产生并逐渐形成一定规模。因此我们从1985年开始统计农民工的数量,整个时间序列分析的时间段是“1985-2007年”共23年数据。历年的有关数据列表如下:

表1 1985-2007年间农民工数量的统计 (单位:万人,元)

由于以上用于计量分析的变量时间序列数据是通过对原统计年鉴上的原始数据进行一定的转换得来,因此能够更有效的消除原始数据中某些人为的调整,故我们有理由相信这些数据更加接近真实情形,所得到的计量结果的可信度也更高。

三、计量分析

1.基于有关理论的计量分析模型设计。根据有关经济学理论和本文研究的需要,我们从以下几个方面进行计量分析,以验证相关理论的推断,在后文的结论分析部分给出相应的解释。

1)根据经典的农村剩余劳动力转移推拉理论,城乡收入差距与农村剩余劳动力转移的数量即农民工的数量二者之间的计量关系。如果计量结果不支持该假设,我们有理由怀疑推拉理论是否适用于中国。②这当然是在保证数据的准确性与计量模型的正确性的前提之下,本文其它计量分析也是如此。

2)农民工数量与农民工工资之间的计量关系。“民工潮”或“民工荒”的背景下,农民工供给的变化是否引起了农民工工资的变化,抑或农民工工资高低影响农民工的供给?

3)农民的在城镇的务工收入(农民工工资)与农村收入(主要是务农收入)对城乡收入差距是否存在影响,抑或对城乡收入差距起决定作用的是本文所关注变量以外的其它因素?即城乡收入差距在本文所讨论的变量中,是内生决定还是外生决定的?

对于以上几个方面将采取的计量分析模型,笔者在对数据进行一定变换后,均采用线性回归的方式进行。

2.计量分析结果。所有计量模型的分析我们将利用EV IEWS 5.0统计软件按如下顺序进行:首先对各变量数据进行平稳性检验,然后针对待进行回归分析的相关数据进行协整检验、Granger因果检验,最后是回归模型的拟合。

对待分析的各变量进行平稳性检验(单位根检验),发现 PW(农民工数量)、IGAP(城乡收入差距)和进行对数转换的 IGAP、按 CPIU(城镇CPI)和CPIR(农村CPI)折算后的 IPPW(农民工工资收入)以及按CPIR折算后的IPA(农民农村收入)均为I(1),即进行一阶差分变换后,数据平稳。

1)模型1:城乡收入差距(IGAP)与农民工数量(PW)回归分析。首先对PW和IGAP采用EG两步法进行协整检验:即先对二者进行回归分析,然后对方程残差进行单位根检验。结果显示残差没有单位根(在5%的置信度下),即 PW与 IGAP之间是协整的。

再对二者进行 Granger因果检验,发现从滞后1阶到滞后4阶,均可判断IGAP是 PW的单向 Granger因(均在5%的置信度范围内),因此二者因果关系还是很明确的。

接下来将PW对IGAP进行回归拟合。为了获得较好的拟合度,笔者在方程右边引入因变量的滞后项。通过反复试验,得到回归方程参数最好的模型如下:

表1 PW对IGAP自回归方程

回归方程的拟合度为97.2%,BG检验显示回归方程残差不存在序列相关。

回归方程的拟合度为97.2%,BG检验显示回归方程残差不存在序列相关。

2)模型2:农民工数量(PW)与农民工工资(IPPW)回归分析。由于对于大部分农民工来说,其打工所得收入除去在城镇的日常生活费用后,剩余的部分会带回农村,在农村消费。有调查显示:2002年“农民工”打工总收入约为5278亿元,寄带回家的收入约为3274亿元。[4]25可见农民工的大部分收入都寄回了农村,在农村消费;而在城里的消费仅是满足日常生活的必需。因此笔者将IPPW用农村的 CPI进行折算。采用Johansen协整检验发现在5%的置信度下 PW与 IPPW_CPIR(用农村CPI折算后的 IPPW)是协整的(无趋势项和截距项)。

Granger因果检验显示从滞后1阶到滞后5阶PW均是 IPPW_CPIR的单向 Granger因(在5%或10%的置信度下),因此二者因果关系也是很明确的。将IPPW_CPIR对 PW进行回归,回归方程参数最好的模型如下:

表2 IPPW_CPIR对PW自回归方程

回归方程拟合度为96%,BG检验显示回归方程残差不存在序列相关。

3)模型 3:务农收入(IPA)与城乡差距(IGAP)回归分析。首先对 IPA_CPIR(用 CPIR折算后的 IPA)和L_IGAP(对数化处理后的IGA P)进行协整分析,发现无论是采用 EG两步法还是Johansen协整检验,二者都是协整的。然后进行 Granger因果检验,发现L_IGAP是 IPA_CPIR的非常强的单向 Granger因——无论滞后多少阶,P值均在5%以内。但在进行回归拟合的时候,发现在获得较好的回归参数时,回归方程的拟合度一般,如下表所示:

表3 IPA_CPIR对L_IGAP回归方程

调整后的回归方程的拟合度仅为24%,BG检验显示回归方程残差不存在序列相关。

4)模型4:农民务工收入(IPPW)与城乡差距(IGAP)回归分析。接下来用EG两步法对IPPW_CPIR(用 CPIR折算后的 IPPW)和 IGAP进行协整分析,发现二者是协整的;然后进行 Granger因果检验,发现从滞后1阶到4阶,IPPW_CPIR都是IGAP的单向 Granger因(P值均在10%以内)。将IGAP对IPPW_CPIR进行回归,回归方程参数最好的模型如下:

表4 IGAP对IPPW_CPIR自回归方程

调整后的回归方程拟合度为92%,BG检验显示回归方程残差不存在序列相关。

三、计量结果的解释与结论

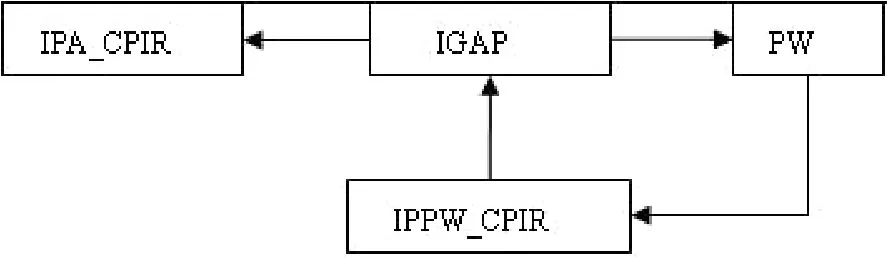

1.计量结果的解释。以上回归方程间各变量之间均显示出强的单向 Granger因果关系,将它们之间的因果关系整理如下图所示(箭头指示方向表示由因到果的方向):

图1 各变量的因果关系图

模型1中,PW表示农村剩余劳动力转移的数量规模,IGAP则是农村剩余劳动力转移推拉力的综合体现。计量分析表明IGAP每增加0.1个基本点,则PW数量会增加近80万人,并且在接下来的两年里,还会使 PW继续增加70.54万人①即:79.24643×(1.454287-0.564131)=70.54169需要指出的是PW(-1)与PW(-2)系数正负号不一样,只是表示IGAP的变化在接下来的两年里对PW滞后影响的一种自我调整,即我们应该关注滞后的整体表现而不是单个表现。(农村剩余劳动力转移相对于推拉力的反应存在一定滞后)。计量结果与传统推拉理论分析的结果是一致的。

模型2显示PW对IPPW_CPIR存在显著影响,而不是相反。PW每增加100万人,IPPW_CPIR则增加1.74元,其滞后影响使IPPW_CPIR在接下来一年里继续增加1.73元(1.7365×0.99414)。该模型给我们带来两个疑问:一是关于PW与IPPW_CPIR之间的因果关系问题(以下简称Q1),并不是我们想当然那样:IPPW_CPIR越高,对农民吸引力越大,PW数量也越多;二是PW对IPPW_CPIR影响的正负问题(以下简称Q2),也不是像传统经济学理论那样:劳动力供求关系决定劳动力价格,PW数量越多,IPPW_CPIR越低。对于Q1笔者的解释是:决定 PW数量的,并不是单纯的IPPW_CPIR的大小,而是其它因素(如模型一中的 IGAP),即在本模型中,PW是外生决定的。这一结果对现实的启示是:在我们对“民工潮”和“民工荒”进行分析时,不能仅仅看农民工工资的高低对农民工决策的影响。事实上,据劳动和社会保障部对珠江三角洲、长江三角洲、闽东南、浙东南等主要的劳动力输入地区和湖南、四川、江西、安徽等几个劳动力输出大省进行的重点调查显示:在珠三角地区,12年来月平均工资只提高了68元,佛山不少企业外来工月工资在10年前就已达到600-1000元,但目前仍维持在该水平。[5]203过去10年在广东经济持续增长的情况下,广东农民工工资10年才增长了60多元钱,扣除物价上涨因素,实际上工资是下降的,还不如10年前。农民工工资十多年来都没有涨过,也难怪农民工工资高低对农民工打工与否的决策影响不大。而2005年前后出现的“民工荒”,则正是在国家取消农业税之后,从侧面说明农民在家务农收入的高低对农民工决策影响更大。这一点同样也可用于对Q 2的解释:农民工的工资多年来维持在如此之低的水平,即使 PW增加,也很难使IPPW_CPIR继续下降。而与此同时,还有其它的原因可用来解释二者之间的正相关:农民工数量越多,意味着打工时间长、经验丰富的农民工数量也越多,能力自然也就越强;另外,中国农民外出打工多是靠相互之间的“互帮互带”,农民工数量越多,则相互帮助、寻找更好工作的机会也越多,自然农民工的工资也会越高。

模型3显示L_IGAP每减少一个基本点,则IPA_CPIR增加234元,但L_IGAP对 IPA_CPIR的解释能力不足25%,说明还存在其它因素影响、决定 IPA_CPIR,比如政府减轻农民税负,增加对农民的转移支付。该模型的一个突出点是L_IGAP和 IPA_CPIR之间的单向 Granger因果关系是非常强的,说明是L_IGAP决定和影响IPA_CPIR,而不是相反。这似乎和我们一般的认识:“农民收入的提高会减小城乡差距”不太一样(简称Q3),而是反过来:城乡差距缩小会提高农民收入。说明在我们的模型中IGAP是外生决定的,比如政府的政策旨在缩小城乡差距,则农民的收入就会提高。在影响城乡收入差距方面,农民自身的力量有限,而更多的依靠外部力量。

模型4显示 IPPW_CPIR每提高100元,则IGAP增加0.015个基本点,在接下来的一年里还会使IGAP继续增加0.011个(0.015×0.744666)基本点。这似乎又与我们的常识相悖:一般认为,农民工工资越高,越有助于提高农民的总体收入,从而减小城乡差距(以下简称Q4)。对于Q1的解释也可用于Q4问题解释:长期以来农民工工资是如此之低,在减小城乡收入差距方面的作用自然有限。而IPPW_CPIR与IGAP的正相关,则揭示出了劳资分配的不公与农民工受剥削程度之大:农民工在每多挣一元钱的同时,有更多的剩余价值被资方(通常是城里人)所占有。正因为如此,农民工所挣的工钱越多,受剥削程度也越重,由此导致城市人口的人均收入增长要大于农村人口人均收入增长幅度,于是城乡收入差距不是减小了,而是扩大了。

2.结论。经典的“推拉”理论是可以用来解释中国的农村剩余劳动力转移的(模型1),但本文其它模型所显示的结果,却表现出与常规理论不太一致的地方(Q1至Q4),这并非表示相关的常规理论是错的,而只是表明这些理论不太适合用于解释中国的问题。如果我们只是简单的把理论拿来用于解释中国的有关问题,很有可能会得出错误的结论或出现认识上的偏差。为了避免这一点,我们必须透过事物的表面,寻找内在的本质和更深层的原因。

对Q 1和Q 4问题的分析表明农民工工资太低,劳资分配不公,农民工受剥削程度太重,以至于无法对农民工产生足够的吸引力,也无助于减缓城乡收入差距。不仅外出打工的农民如此,在家务农的农民也面临着类似的情形,Q3表明相对于IPA_CPIR来说,IGAP具有一定外生性,仅靠农民自身的力量是无法减小城乡收入差距的,IGAP与IPA_CPIR的大小更多取决于政府的政策取向。而Q2则与Q3相互呼应,出门在外的农民工们,也主要是依靠自身的力量与互帮互助,才能改变自身的处境。同时,我们将模型一、二、四联系在一起(图 1中由 IGAP、PW、IPPW_CPIR构成的封闭循环)发现:IGAP越大,PW就越多,进而IPPW_CPIR也就越高,由此又导致 IGAP的进一步扩大。这是一个十分令人沮丧的恶性循环,它表明农民工受剥削程度的逐步加深,而农民自身又无法改变这一现状。

因此,总结起来这四个模型及四个问题都突出的反映出一个现实:农民和农民工的处境异常的艰难,他们不能指望外界(政府与作为城里人的资方)能够给予他们帮助,而只能依靠自己。改革开放多年来,他们无法与城里人共享改革的成果,相反他们是一个利益被剥夺的群体、一个被边缘化的群体,并且还在不断强化这一群体特征。

为了改变农民的这一处境,跳出这种恶性循环,笔者认为唯一有效的出路在于改变当代中国二元经济发展现状,而这要求政府做到:取消附着在户籍制度上的城乡差别化的社会福利,给予农民正常“国民”待遇,提高农民的收入与社会福利水平;促使企业(也包括政府自身)提高农民工工资与福利待遇,促进农民工向市民的转化,加快完成农村剩余劳动力的第二阶段的转移。[6]8-9

[1] Everett S.Lee.A Theory of Migration[M].Demo-graphy,1966,3(1).

[2] 国务院研究室课题组总报告起草组.中国农民工总量研究总报告[R]//中国农民工调研报告.北京:中国言实出版社,2006.

[3] 国家统计局.2008年末全国农民工总量为22542万人[DB/OL].(2009-03-25)[2010-01-29].http://www.stats.gov.cn/tjfx/fxbg/t20090325_402547406.htm

[4] 西乌拉帕.数字看“三农”,触目又惊心[J].改革内参,2003(26).

[5] 劳动和社会保障部调研组.农民工工资和劳动保护问题研究报告[R]//中国农民工调研报告.北京:中国言实出版社,2006.

[6] 朱劲松.我国农村剩余劳动力转移的理论研究与模型分析[J].商业时代,2009(15).

Urban-rural Income Gap,the Number of Peasant-workersand Farmers Income:the Rethinking based on the Empirical Data Analysis

Zhu Jinsong

(Economics and Management School of Xiaogan University,Xiaogan,Hubei 432000,China)

The traditional economics theories have given explanations to the relationship of urban-rural income gap,the number of peasant-workers and farmers income.This paper attemp ts to verify these explanations by using related historical data of Chin Asince the reform and opening-up began.The results p rove that“push-pull”theory is applicable in China,but also found a causal relationship between these variables and the sign of regression model coefficients are against to the traditional economics theory explanations.Through the excavation of its deep-seated reasons,we sum up the root problem is:for the China’s dual status economic development strategy,the farmer groups have been marginalized and continue to be strengthen as a result.

urban-rural income gap;the number of peasant-workers;farmer income;quantitative analysis

F224.0

A

1671-2544(2010)02-0119-07

2010-01-30

朱劲松(1980— ),男,湖北监利人。孝感学院经济与管理学院讲师,经济学博士。

(责任编辑:胡先砚)

- 湖北工程学院学报的其它文章

- 中部地区中小学教师教育公平意识的调查与研究

- 消费促进经济增长的实证分析