中国正走在通向诺奖的路上

本报驻瑞典特约记者 陈雪霏

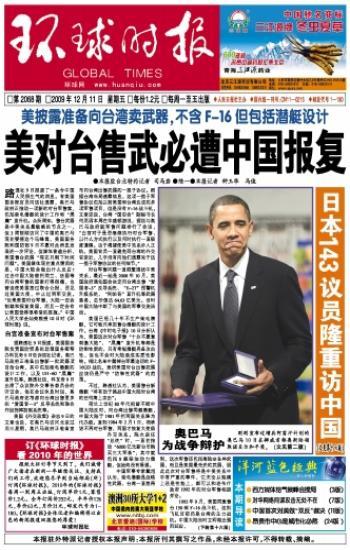

当一年一度的诺贝尔奖颁奖仪式12月10日在瑞典首都斯德哥尔摩和挪威首都奥斯陆举行时,围绕今年经济学等奖项仍集中在美欧学者之间、和平奖发给美国“战争总统”奥巴马等话题,世界仍有很多评论甚至争议。为解密诺贝尔奖的评选过程,以及诺奖评委如何看待争议,《环球时报》记者采访了瑞典皇家科学院成员、诺贝尔生理学或医学奖评审委员会秘书长约翰·汉森先生。

环球时报:诺贝尔和平奖的评选结果今年在全球引起了罕见的质疑声。在您看来,诺贝尔奖的评选机构是否承受了很大压力?是否认同一些批评声,如奖项被“娱乐化”、评奖过于草率等?

汉森:所有诺贝尔奖都引发过争议,这意味着人们对诺奖很感兴趣。当然,诺贝尔和平奖通常是最有争议的,因为所有的人都对世界和平与国际政治有自己的看法。诺贝尔在他的遗嘱中说,那些组织和平大会的人应该获奖。我认为,挪威诺贝尔委员会多次奖励正在进行的旨在解决冲突的和平进程,但有时和平进程最终没有成功,但他们努力支持它,而这种做法符合诺贝尔的遗嘱。

环球时报:相比科技类奖项,诺贝尔文学奖、经济学奖与和平奖的评选都涉及“审美价值”的问题,而东西方不同的价值观,是否会使评奖偏重于西方国家人选?

汉森:从历史上看,文学奖的获奖者确实主要是欧美文学或有欧美文化背景的候选人占多数。说到这里,人们也必须考虑这样一个因素,那就是在上个世纪前半叶,世界上很多地方都处在动乱之中,殖民主义还存在。但值得一提的是,世界正变得越来越紧密,评奖委员会正在向欧美以外的国家看,如尼日利亚、印度等国的作家都获过奖。

环球时报:但针对开始增多的争议,还是有人担心诺贝尔奖的评审人员缺少“国际视野”,对此,您怎么看?

汉森:100多年前当诺贝尔的遗嘱被宣读的时候,瑞典的国王很生气,认为不应该把奖项发给外国人,这是不爱国的。这引发了很大争论,最后,国王在争论中失败,诺贝尔奖的“国际大奖”地位才被确立。在瑞典,也曾有过争论,认为瑞典人应获得更多的诺贝尔奖,但我们没有看国籍。我们只看科学家或作家的贡献。我们坚持给“第一重大发现者”发奖。

我认为类似的担心和评价不公正。有时候,诺贝尔奖确实引发争议,如针对是该两三个人一起分享奖项,还是一个人单独获得的问题。但如果我仅就医学奖而言,我们做了很多旅行,走访世界各地,在全球各大院校都有朋友和联系。关于和平、文学和经济奖项,我想肯定有争议。我们对科学奖项的评选有很绝对的标准,这一点公众可能比较难理解,而对和平奖、文学奖和经济学奖的评选,人们很容易有自己的不同观点。公众、记者和政客不知道“发现端粒和端粒酶是如何保护染色体的”(今年诺贝尔生理学或医学奖获得者的研究成果),但他们对国际政治肯定有一定的看法,通常他们也有自己最喜欢的作家。

环球时报:假设用与诺贝尔奖同样的奖金设一个新奖,您认为是否会产生同样的影响?

汉森:我认为,其他领域也有类似诺贝尔奖的奖项是好事。几个月前,有很多科学家尤其是英国科学家呼吁“应确立更多奖项,因为其他学科也有值得获诺奖美誉的成就”。但我们没有那么做,是因为我们是遵循根据诺贝尔遗嘱而确立的法律来行事的,这是诺奖很重要也很受人欢迎的根本。

诺奖成为“第一”总有它的优势。人们知道,诺奖是给那些永远改变我们世界的重大发现者。当然,我们必须做好我们的工作,如果我们给了一个不称职的科学家,那我们就会有很大麻烦。我想诺奖的另一个“强项”是,颁发这个大奖的是北半球一个角落里的两个小国,我们比较独立。

环球时报:因今年获得诺奖经济学奖的学者来自引发全球金融危机的美国,不少国家对评选结果也有质疑。当然,也有中国人开玩笑问:为什么13亿人的经济大国出不来经济学奖获得者呢?

汉森:确切地说,经济学奖不是诺奖,而是瑞典中央银行为纪念诺贝尔而颁发的奖,奖金由瑞典中央银行出,只是同诺贝尔奖一起宣布和颁发。另外,我认为,没有任何一项诺奖是奖励一个国家的,而都是奖励个人的。因此,在政府提供足够资源的背景下,如果中国的科学家和优秀的知识分子能独立进行研究,发现最重要的问题,那么中国人获奖只是一个时间问题。

环球时报:为什么您说“中国人获诺奖只是时间问题”?您预计中国人可能最先获哪项奖?

汉森:我预计中国将来可以获得很多诺贝尔奖,但哪个奖项先获得,我不好说。我想,中国政府现在如此支持科学的发展,对物理、化学和医学及其他领域的科研都表现出极大兴趣,并积极为从海外回来的留学人员创造条件的做法很令人羡慕。我预测这些都会有回报的。日本在10到15年前就是这样做的,结果已有多位日本科学家获奖。印度对科研的投入也非常大。中日印这些国家将是欧美国家强有力的竞争对手。

科研发现需要时间,尽管中国有几千年文明史,但战争以及战后的断层仍需要时间来弥补。况且,世界也发生了很大变化,中国需要时间,但中国正走在正确的道路上。▲