开发和设计数学“课题学习”的实践与思考

“课题学习”是《全日制义务教育数学课程标准》在“实践与综合应用”课程领域设置的全新的课程内容,主要帮助学生综合运用已有的知识和经验,经过自主探索和合作交流,解决与生活经验密切联系的、具有一定挑战性和综合性的问题,以发展学生解决问题的能力,加深对学习内容的理解,体会各部分内容之间的联系。“课题学习”的教学不仅确立了学生在学习过程中的主体地位,促进了学习过程积极化,而且它对落实新课程的理念,改善课堂中教师的教学方式和学生的学习方式,推进课程改革起到了积极的作用。

由于教材中“课题学习”的数量相对偏少,“课题学习”素材资源相对不足甚至匮乏,因此数学教师必须提高对“课题学习”的认识水平和开发能力,因地制宜地开发和设计各种“课题学习”。

一、“课题学习”的特征

“课题学习”的设计需符合学生的知识背景和生活背景,需符合教学目标和教学内容,同时应具有数学的必要因素和必要形式,另外还须满足以下特征。

1趣味性

“课题学习”的最大特点是趣味性。有时要具有游戏的成分,要有一定的思维价值,能使学生体会和挖掘其中蕴含的数学知识。

2过程性

设计“课题学习”的目的是让学生经历活动或探究过程,在活动和探究中感受和体验数学,并帮助学生发现问题、提出问题、思考问题。

3探索性

“课题学习”本质上是一种解决问题的活动,在学生解决问题的过程中,需要学生独立思考、自主探索,并发展学生的创新思维。也可以设置一些综合性的题目让学生小组共同解决。让学生在活动中体验与他人的合作,并在交流中密切与同学之间的关系。

4开放性

“课题学习”是一个开放的领域,选择的内容上应更多地面向学生的生活世界,并且尽可能使学生在活动过程中产生丰富多彩的学习体验和个性化的、创造性的表现,活动过程和结果往往均具有开放性。“课题学习”的开放性还体现在学习主体的差异性,要使每一个学生能够参与,但不同的学生或不同的小组可以得到不同的结果以及不同层次的结果,体现个性化的学习。

5实践性

“课题学习”的设计经常带有实践性的特点,具有活动性,可以使学生走出课堂,走向社会,需要学生克服各种不利因素和困难,并在实践中进行自我评价。

二、“课题学习”的设计途径

“课题学习”内容按性质大致可分为四个大类:游戏活动类、调查分析类、实验操作类和问题探究类。参照这四个大类,下面就以南京市正在实验的江苏科学技术出版社出版的初中数学教材《义务教育课程标准实验教科书,数学》中的相应教学内容为例,谈谈开发和设计数学“课题学习”的实践和思考。

1改速传统游戏,设计“课题学习”

传统游戏中有大量的与数学有关的经典游戏,结合初中数学教学内容,将传统游戏进行改造,可以设计出一些既似曾相识,又有新的创意的“课题学习”。

案例1 《速算“24”》(七年级上册《有理数》)

做一做:每位学生制作40张扑克牌大小的白紙,在纸的一面依次写上一个数:-10,-9,-8,…,-2,-1,1,2,…,8,9,10,一共写2遍,制成一副新的“扑克牌”。

比一比:两个人一组,每人将制作好的“扑克牌”洗匀,每人每次出两张“牌”,然后两人根据4张牌面上的数进行加、减、乘、除、乘方运算,如果有一人算出结果恰为24,則用手轻拍桌子进行抢答,同时计2分。每张“牌”只用一次,如果一分钟內两人都没有算出结果为24,那么这4张“牌”也作废。到大家出完手中的“牌”,得分多者为胜。

《速算“24”》是《有理数》一章的“课题学习”,这是传统的扑克牌游戏,它不仅可以提高学生的有理数的混合运算能力,还可以增强学生的数感。在《速算“24”》的游戏中,同样的四张牌,可以有不同的算法,因此算“24”的答案往往不唯一。另外,开发新的规则,例如速算“-24”,便可生成新的游戏。

类似地,还有用-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4填“幻方”,如图1,使“幻方”中的每行、每列及对角线上的和均为0。

案例2,《取花生》(九年级上册《图形与证明(二)》)

尝试与操作:1 两个人一组,花生30粒,每人轮流取花生。

规则:每人每次至少取1粒,至多取2粒,直到把花生取完为止,谁取到最后1粒花生即为输。

2两个人一组,花生15粒,排成3列,依次放花生3粒、5粒、7粒,每人轮流取花生。

规则:每人每次至少取1粒,至多取2粒,但必须在一列上取,谁取到最后1粒花生即为榆。

探索与交流:你有什么取胜的办法?说说你的理由。

这个“课题学习”是在九年级上册《图形与证明(二)》中第一节的读一读“倒过来想”后设计的一个游戏,要找到取胜之道,学生必须对游戏的规则进行思考,对问题进行分析和推理,例如在游戏1中,要确保不取第30粒,必须取到第29粒,又必须取到第26粒、第23粒、第20粒……第5粒、第2粒;游戏2更要考虑花生在不同列上的取法问题。这个“课题学习”可以加深学生认识:在探求证明的途径时,如果不能顺利地从条件推出结论,不妨倒过来想,从结论出发,进行逆推,寻求证明的途径。

2挖掘实际问题,设计“课题学习”

生活中蕴含着大量的“课题学习”的素材,需要我们去发现和挖掘,并可以超越课堂教学的空间,使学生走出课堂,增加一些社会参与性学习、体验性学习和生活学习等学习活动方式。

案例3《怎样配鞋》(七年级下册《数据在我们周圆》)

进行一次有关不同尺码鞋子销售问题的调查。本次调查可以是个人独立活动,也可以分小组活动。

(1)去大型商场鞋柜或者鞋子专卖店采访熟悉的营业员,去观察和收集一天、一周和一月的不同尺码鞋子销售情况,记录下你所需要的数据。

(2)用所研究的例子,选择不同的统计图进行数据描述,并对“怎样配鞋”提出你个人的意见,最后把有关成果反馈给你所调查的商场鞋柜或者鞋子专卖店。

这个“课题学习”是一项小型实践活动,学生必须走出课堂,走向社会,也突出了数学应用的社会价值。

案例4《制作校园平面图》(八年级下册《图形的相似》)

利用图形的相似分小组制作校园平面图。

讨论:如何利用图形的相似制作校园平面图?应选用怎样的比例尺?

尝试:分小组制作校圆平面图:各小组可以分别进行实地测量,计算,然后画出校园平面图;也可以各小组进行分工协作,各画一部分,再拼成一张校园平面图。交流:交流各组的作品。

习题:画出你上学路线图,并画出标志性建筑。

这个“课题学习”是在学生学习了《图形的相似》后的一项活动,如何利用图形的相似制作校园平面图?应选用怎样的比例尺?是学生开展活动的起点,这里还包括采用什么图形,采用什么标注等等。通过这一活动,能使学生真切感受到知识的应用价值。

3拓展知识内容,设计“课题学习”

一些知识内容,例如三元一次方程组,在《数学课程标准》及相应的教材中已不作为教学内容,但它们是设计数学“课题学习”的有效载体,当然没有必要将它作为知识进行教学。

案例5《探索三元一次方程组的解法》(八年级上册《二元一次方程组》)

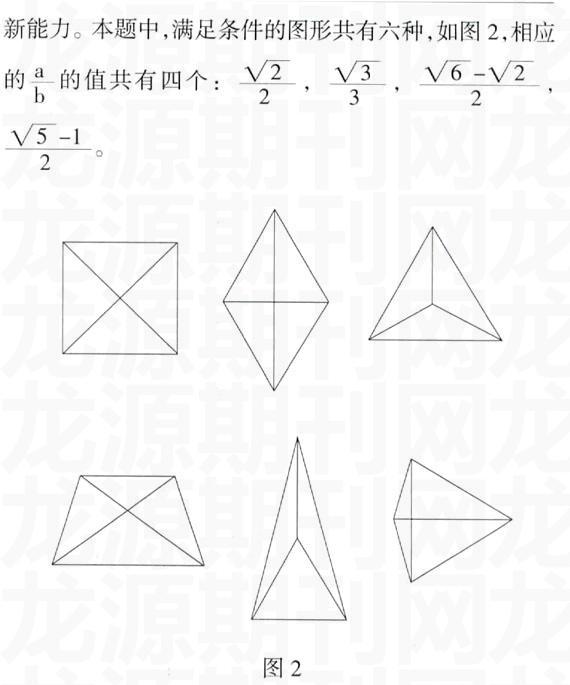

总之,“课题学习”的设计和开发要因地制宜,广开思路,挖掘已有的教育资源、环境资源、文化资源等,真正使“课题学习”为教学服务。为学生发展服务。同时“课题学习”的教学中要突出过程性评价,关注学生学习过程中的“情感、态度和价值观”。

参考文献

[1]朱建明,“课题学习”的设计和特点,新课改教育研究,2004(3):42.

[2]朱建明,新课程标准下设置“微型课题学习”的作用,教学教学,2007(8):5-6.

(责任编辑孙晓雯)