荆州市石马片区血吸虫病综合治理效果观察

季 平 李新华 段正强 陈忠平 黄祥勇

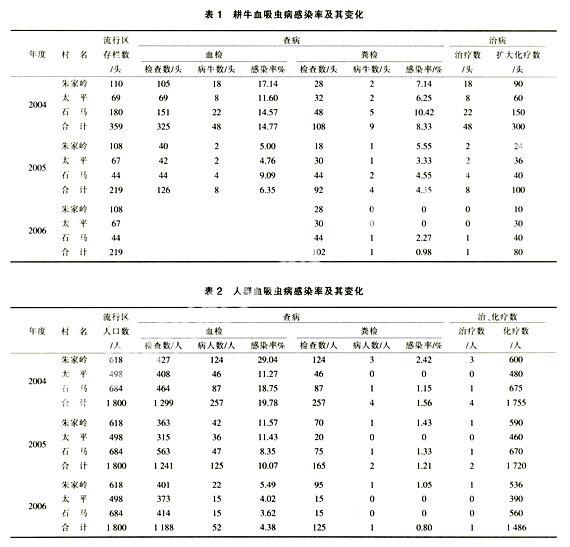

摘要:2004~2006年,在荆州市石马片区开展血吸虫病综合治理,采取人畜同步化疗、有螺地带药物灭螺、环境改造灭螺、改水改厕和健康教育的综合措施,经过3年防治,耕牛感染率由8.33%降至0.98%,人群感染率由1.56%降至0.80%,钉螺面积由10.87hm2降至0,达到疫情传播控制标准,人均纯收入由3 133元增加至5 544元。防治实践证明,综合治理可以达到防病和发展农村经济的双重效益,可以在同类地区推广。

关键词:血吸虫病;综合治理;成效

中图分类号:S855.9+9文献标识码:B文章编号:1007-273X(2009)07-0024-02

石马片位于荆州市四湖(长湖、白露湖、三湖、洪湖)流域上游的八岭山镇境内,辖石马、新庙、太平、朱家岭4个村45个组7 600人(其中劳力2 530个),项目实施前,该地区虽然进行多年血吸虫病的防治,但由于受到自然环境因素和社会因素的影响,疫情仍然严重。2003年末钉螺面积为10.87hm2,人群感染率为2.0%,晚期血吸虫病病人5人,慢性血吸虫病人252人,耕牛感染率为8.9%,群众长期受血吸虫病危害,生产生活水平低,血吸虫病已严重制约了当地农村经济发展,阻碍了农民致富奔小康的步伐,加上该地属于典型湖沼垸内型疫区,在江汉平原有一定代表性。因此,荆州市政府决定在该片区开展血吸虫病防治综合试点,经过2004~2006年3年的血吸虫病防治综合治理,取得了良好的社会效益和经济效益,为“整县推进,综合治理”积累了经验。

1 材料与方法

1.1试区概况

血防综合治理项目实施区域涉及石马、新庙、太平、朱家岭4个村的11个组,人口1 800人,耕地面积666.67hm2,主产水稻,兼种油菜作物,2003年人均年收入3 113元,农民生活水平低。该区域东、西、北三面与后湖水库和金家湖水库接壤,南面两座泵站直接从太湖港北渠提取有螺疫水,该区域内沟渠纵横交错,地势低洼,平均海拔仅30.3m,年均降雨量1 100mm,年平均气温16℃,属亚热带季风性气候,地理环境及气候条件极其适应钉螺的繁衍生殖与扩散,2003年末钉螺面积为10.87hm2,人群感染率为2.0%,晚血病人5人,慢性血吸虫病人252人,耕牛感染率为8.9%。

1.2综合治理措施

1.2.1人畜同步查治参照国家标准,每年对试区6~65岁人群采用间接血凝试验(IHA)(按说明书进行操作)进行筛查,对IHA阳性者用尼龙绢袋集卵孵化法粪检确诊;耕牛采用斑点金标免疫渗滤法(试剂盒购自浙江省农科院,按说明书提供方法进行操作)进行筛查,阳性者用顶管孵化法粪检确诊。对粪检确诊的病人和免疫诊断阳性耕牛用吡喹酮及时治疗,对高危人群和家畜进行扩大化疗。阳性病人治疗剂量为60mg/kg体重,人群扩大化疗的剂量为40mg/kg体重;病牛治疗和耕牛扩大化疗的剂量均为25~30mg/kg体重,一次口服。3年共治疗病人30人、病畜57头,人群扩大化疗4 961人次,耕牛扩大化疗380头次。

1.2.2查灭钉螺每年春秋两季采用系统抽样和环境抽样法调查钉螺的分布,每年4~5月份对有螺地带按2g/m2喷洒氯硝柳胺,实施药物灭螺,3年共喷洒灭螺23.6hm2。同时在部分有螺地带植树造林,共建速生丰产经济林6 000株,使林木覆盖率达20%,实施兴林抑螺。

1.2.3调整农业结构采用油-稻-菜和麦-瓜-稻模式,对8hm2水田实施水改旱或水旱轮作,同时对8.67hm2低产田实施改造,消除涝渍危害,提高农田产出率。开挖鱼池,改造低洼荒地,降低地下水位,提高排涝标准。

1.2.4水利建设对试区沟渠疏扩1.6km,完成土方1万m2。改造底涵17处,田间进水涵156处,倒虹管8处,铺埋涵管4 110节;建进水闸50处,节制闸50处;滚水坝带闸处建排水站1个,灌溉站3个;建沉螺池2口。其目的是改造钉螺孳生环境,防止钉螺在项目区内扩散。

1.2.5“一建三改”对试区内224个农户建沼气池并进行改厕(建三格式无害化厕所)、改水、改圈,兴建水厂一座。

1.2.6基础建设修建水泥公路24km,改善交通环境,减少人、畜接触疫水,改善农民生活条件。

1.2.7健康教育建固定宣传牌1块,刷写标语100条,开广播会15次,办宣传专栏3期,印发宣传资料5 000份,警示牌5块,印发血防教材1 000本,与224户农户签订血防公约,对群众宣讲血防知识(特别是家庭妇女),促进健康行为形成。在学校开展“四个一”活动(每学期一次血防课,一篇调查文章,一次查螺,一次考试)。

1.3防治效果评估

1.3.1疫情统计根据每年查病治病情况,统计每年调查数、阳性数,以粪检确诊阳性为标准,计算感染率。根据钉螺调查情况,计算有螺面积的减少率。

1.3.2健康教育成效家庭知晓率每年以100个农户为基数,人数不少于200人,主要以询问的简要方式,能回答主要的血防知识算合格;中小学生的知晓率每年以血防知识测验考试的形式抽调全试区的中小学生(每个疫区中小学生开设了血防知识课)的成绩,80分为合格。

1.3.3经济效益统计试区的人均纯收入数据以区统计局年报为标准,农业效益统计是以2003年末产值为基数,超出的为增值额。

2 结果

2.1血吸虫病综合治理疫情控制效果

由表1、2可见,经过3年防治,耕牛粪检阳性率由2004年的8.33%降至2006年的0.98%,下降了88.2%;人群IHA阳性率由19.78%下降至4.38%,下降了77.9%,粪检确诊阳性率由1.56%降至0.80%,下降了48.72%,没有急感发生;钉螺面积由10.87hm2降至0,下降了100%。项目实施区域的疫情达到了传播控制标准。

2.2健康教育成效

经试区抽样调查,家庭主要血防基本知识知晓率达80%,中小学生血防基本知识知晓率达95%。

2.3经济效益统计

共投入资金349.7万元,每公顷耕地平均投资0.52万元,年产出增值总额260万元,4年后其投入与年产出比为1∶3.08,2年内可收回投资成本。项目实施后,项目区人均生产总值由2003年的5 138元增长到2006年的8 865元,人均纯收入由3 133元增长到5 544元,净增了2 411元。

3 讨论

血吸虫生活史复杂,引起血吸虫病流行和难以控制的因素众多,包括生物学因素、自然环境因素、社会经济发展因素等。控制血吸虫病不是单纯的生物学问题,而是社会经济问题,需要政府主导各相关部门通力合作,群众参与,血吸虫病综合治理措施应该把生物防治措施和建设社会主义新农村结合起来,以促进社会经济的协调发展,适应多层面的社会需要。通过查病治病,查螺灭螺的生物防治,降低人畜感染,保护人畜健康和生产力;健康教育促进了疫区群众良好卫生行为的形成;改厕建沼气,既能杀灭人畜粪便中的虫卵,使粪便得到无害化处理,又是新农村建设的迫切需要;水利建设、兴林抑螺,改水、调整农业结构,农村基础建设等,不仅能减少人畜接触疫水,更重要的是促进社会经济的发展和新农村建设。

本项目在实施过程中,通过建立“政府领导、部门配合、社会参与”的血防工作机制,由政府牵头,卫生、农业、水利、林业、交通、财政、电力等部门通力协作,做到统一规划、统一部署、统一行动,确保了各项措施得以落实。通过3年的综合治理,人群感染率由1.56%降至0.80%,耕牛感染率由8.33%降至0.98%,消灭了试区内钉螺,达到疫情控制标准,防治效果显著,表明以控制传染源为主结合环境改造灭螺的综合治理措施适宜在同类型疫区内大力推广应用。