中层取水防螺措施优化试验研究

魏国远,王家生,卢金友,童凡(长江科学院河流研究所,武汉430010)

中层取水防螺措施优化试验研究

魏国远,王家生,卢金友,童凡

(长江科学院河流研究所,武汉430010)

中层取水是防止钉螺通过涵闸引水扩散的主要工程措施之一,在长江流域血吸虫病疫区得到了较广泛的应用;但在实际应用过程中存在着一定的问题。影响阻螺效率的主要问题是取水口容易形成漩涡,吸入水体表面漂浮物,从而带进钉螺。应用理论分析和概化模型试验对取水口漩涡形成机理和特征及消涡措施进行了研究,提出了简单易行有效的消涡措施。研究结果表明:漩涡发生在取水口上方与垂直方向夹角30度的区域,横向消涡梁是一种简单易行有效的消涡措施。

钉螺;中层取水;漩涡;消涡措施

钉螺是以陆栖为主的两栖类动物,用鳃呼吸,既不能长期生活在干燥的地面,也不能长期生活在水底,水底的钉螺具有沿岸壁或芦杆向上爬行的习性。由于钉螺存在这种生理上的要求,故它的生活区域大都分布在江、河、湖水边线上下1 m范围以内;因此,河流主流区一般不会有钉螺存在。针对钉螺在水中的这种分布特点,从中层无螺水体引水即可防止将表层和底层有螺的水体引入水渠内。

中层取水在长江流域血吸虫疫区得到了大量的应用,并取得了较好的效果[1~5],同时也存在一些问题。其中最主要的是取水口附近容易形成漩涡,漂浮物可能被吸进取水管道,吸附在漂浮物上的钉螺也会随着漂浮物进入取水管道,从而降低中层取水设施的防螺效率。因此,采取措施消除漩涡,防止漂浮物的吸入成为提高中层取水防螺措施效果的关键。

本文应用理论分析和概化模型试验对中层取水防螺措施的取水口的漩涡形成机理及消涡措施进行了研究,提出了简单易行有效的消涡措施。

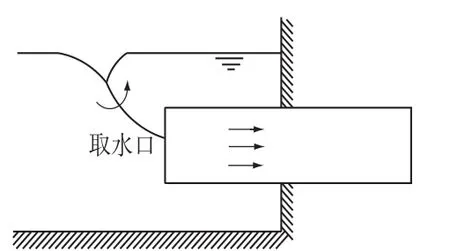

图1 取水口漩涡示意图Fig.1 Sketch about spiral vortex of intake

1 取水口附近漩涡形成机理

当来流受边界条件的影响,发生纵向或横向的突然收缩,水流的流向和能量都发生变化,如图1所示,上游某质点行进至取水口时,由于断面收缩,流速增大,动能增加;而上方质点,由于受胸墙的影响,行进流速趋于零,动能减小,势能增加,形成壅水区,壅水区的水体受到正向、反向、横向流速的作用发生旋转,并且在重力的作用下形成漏斗形漩涡。根据漩涡发生的强度,可将漩涡分为以下4类:不吸气漩涡(凹陷漩涡)、间歇吸气漩涡、间歇贯通吸气漩涡、持续吸气漩涡。

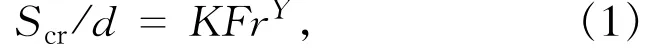

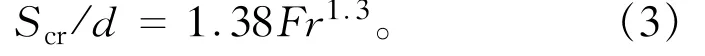

在影响漩涡产生的因素中,进水口的淹没深度是影响漩涡吸气和漩涡活动的主要因素之一。当淹没深度较小,进水口流速较大的时候,就可能产生漩涡,比较严重的还会产生吸气漩涡。在来流条件、边界条件、运行工况一定的情况下,存在一个发生漩涡的最低水位,即小于这个水深,就会有一定强度的漩涡产生,称为进水口的临界淹没深度,记作Scr。由于进水口和边界条件的复杂多样化,临界淹没深度的确定有一定的难度,Quick[6]认为在一个直的渠道中的进水口,形成吸气漩涡的必要条件是弗汝德数(和进水口的临界淹没深度有关)大于1,并提出了相对临界淹没深度和弗汝德数的关系式

式中:d为进水口管径;K,Y为常数;Fr为弗汝德数。

我国学者邓淑媛[7,8]对16个工程模型试验的测点及一些工程原型观测资料进行整理分析,得出了Scr/d与Fr的关系。

对于闸孔前不设压力管段:

闸孔前设压力管段:

对于不同的情况,还有其它一些公式,在实际工程设计中,由于进水口的形式和体型不同,以及进水口设置地的地形也有很大的差别,临界水深需要进行模型试验研究来确定。

在工程实践中,以下情况容易形成漩涡:

(1)孔口胸墙后倾更容易形成漩涡。这是因为胸墙后倾的布置形式,使得来流更容易集中在孔口之后,水流的流向变得更加复杂,而且孔口上部的水体形成倒转流层,导致水流旋转,水面出现漩涡。在条件允许的情况下,胸墙前倾能挤压漩涡,减小漩涡强度。对于天然河道取水口则尽可能设在坡度较陡的位置,以减小漩涡产生的几率。

(2)流向和孔口夹角过大时,来流不顺,孔口一侧的水位壅高,受到离心力的影响,水体发生旋转,诱导水面出现漩涡,比如底部孔口的进水口,比水平进水口更容易发生漩涡。

(3)进水口的边界条件包括进水口本身的轮廓、尺寸、结构型式、布置方式、来流条件和方向、附近地形等因素,都会影响漩涡的发生。当进水口体型不合理,布置不对称,就会在进水口前产生环流,诱导漩涡的发生。水工建筑物进水口一般采用喇叭口的形式,使得水流进入进水口更加平顺,不容易发生漩涡。

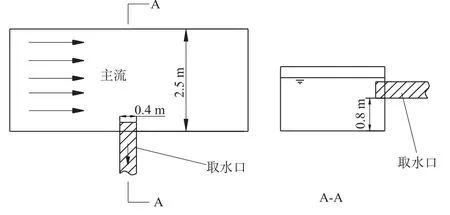

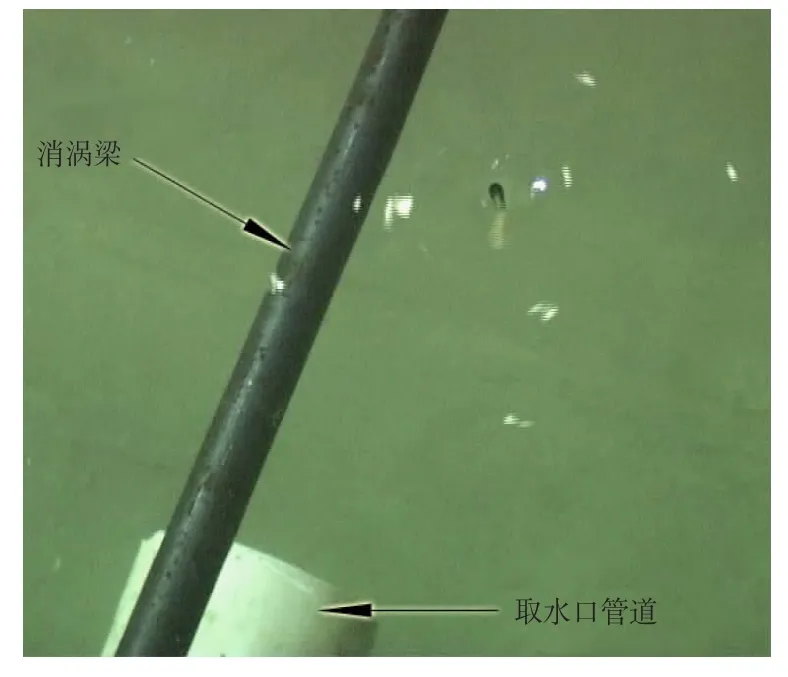

为了进一步研究取水口处漩涡的产生及其特征,进行了概化模型试验研究。试验在长40 m,宽1.5 m,高2.5 m的水槽内进行。取水管直径为40 cm,流量范围为0.01~0.08 m3/s。主流区流量为20 m3/s,水深范围1.25~1.4 m,取水口距底部0.8 m,取水口管道上壁距水面的距离为0.05~0.2 m。模型结构如图2所示。

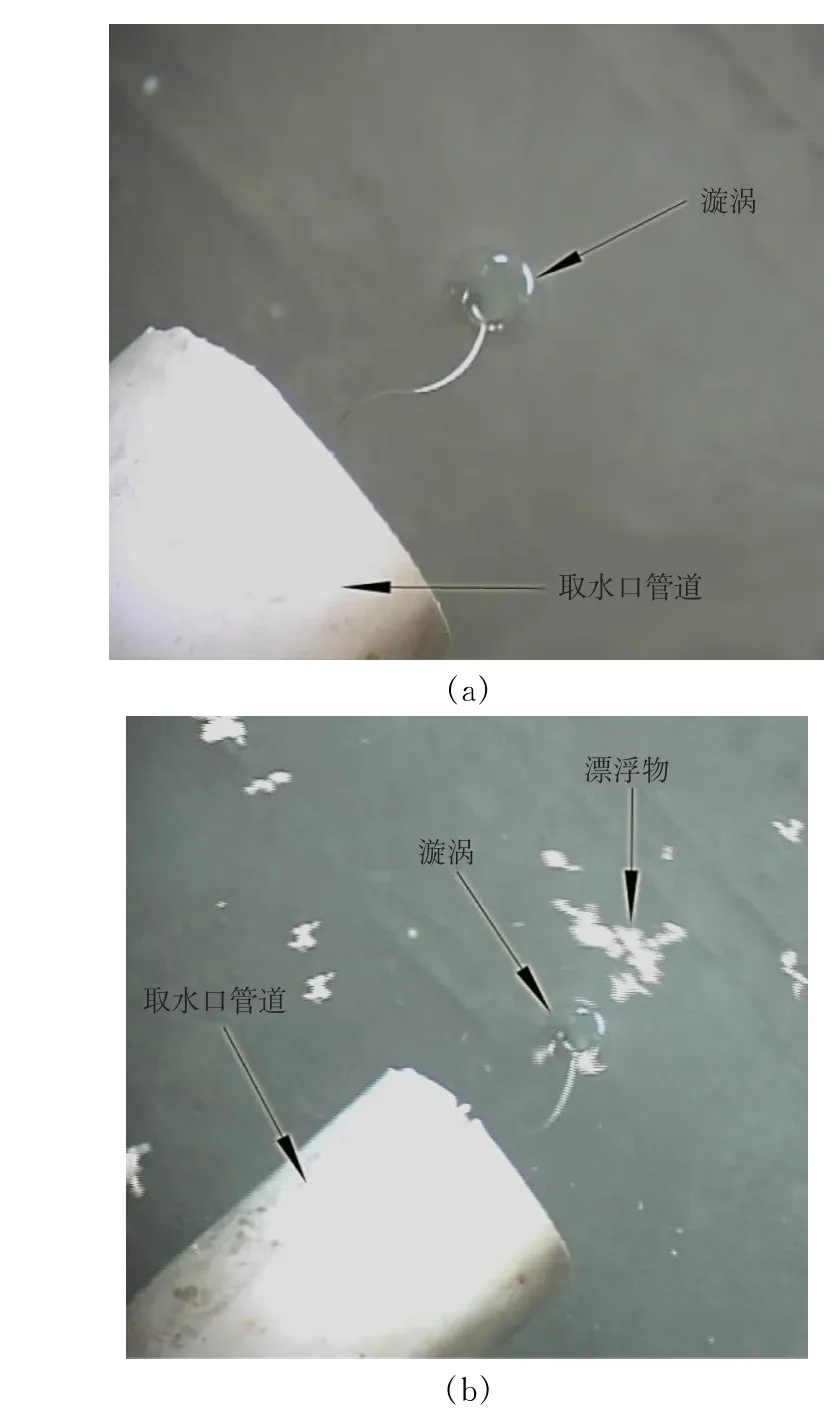

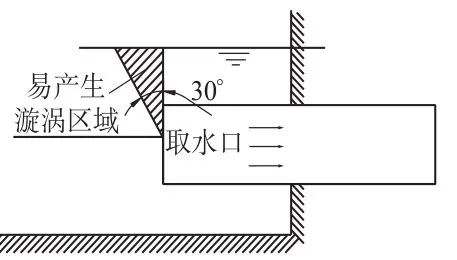

试验观测结果如图3所示。经过多次试验,发现漩涡产生的区域一般位于进水口上方30°范围内,这与前人的研究结果一致。漩涡发生区域的确定有利于消涡设施的布置。

图2 中层取水模型示意图Fig.2 Sketch of middle layer water intake model

图3 取水口漩涡图Fig.3 Photos about spiral vortex of intake

试验观测了同一流量下随着水位的降低,水面从没有漩涡到不吸气漩涡,然后出现间歇吸气漩涡,再后来发展到间歇贯通吸气漩涡和持续吸气漩涡的整个漩涡发展过程,整个过程试验水位从1.4 m降到1.28 m。试验过程中在水面投入漂浮物,发现当漩涡发展为间歇吸气漩涡后表面漂浮物很容易被漩涡吸入,并通过取水口。

2 消涡措施试验研究

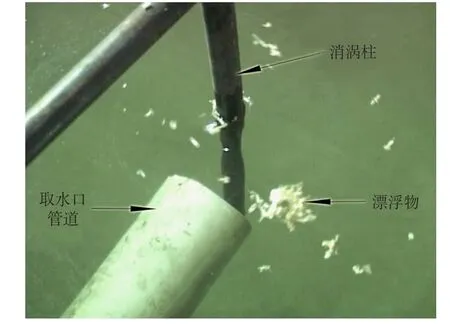

由于进水口的布置与运行条件往往受到其他更为重要的因素制约,在许多情况下优化进水口的布置并不能消除漩涡,因此,需要在进水口附近设置专门的消涡建筑物来消除漩涡。目前一般采用消涡柱,即在取水口附近插一根柱子来消除漩涡,但消涡柱如何设置一般没有进行深入研究,其效果和推广使用受到限制。以下通过试验研究取水口的消涡设施。

2.1 消涡柱(消涡墩)

在取水口附近设立一个柱子或水泥墩,即消涡柱(消涡墩),以达到消除取水口附近漩涡的目的。由于其简单易行,在实际中层取水口中应用较多。试验采用直径为4 cm的圆柱,当取水口有间歇吸气漩涡产生时(水位约为1.3 m),将其设立在取水口周围,观察其消涡效果。试验观测结果表明,只有圆柱立在靠近取水口较近的位置时才有消涡作用,而且当水位降低、漩涡强度较大时,其消涡的效果不理想,即使有消涡柱的存在还会出现间歇性吸气漩涡。试验结果如图4所示。

图4 消涡柱试验Fig.4 Picture of experimentation of eliminating vortex

2.2 消涡梁

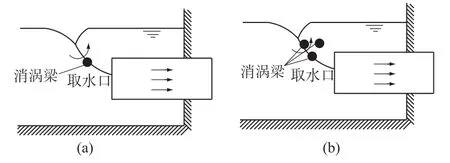

在取水口上方设置一横梁以达到消除漩涡的目的。消涡梁有2种布置型式,一种是梁与取水口管道垂直布置(方案1),如图5所示;一种是和取水口管道平行布置(方案2),如图6所示。试验同样采用4 cm的圆柱,以梁的形式放在取水口的上方,试验结果表明,消涡梁具有较好的消涡效果,当梁在取水口上方漩涡容易发生的区域时,一般漩涡不会出现。建议在实际应用中采用这种方式。

图5 消涡梁试验(方案1)Fig.5 Picture of experimentation of eliminating vortex for scheme 1

根据漩涡产生的理论分析和试验观测,以及各种消涡措施的试验结果,以下设计了2种简单易行而具有较好消涡效果的建筑物型式,如图7所示。图7(a)为单梁消涡结构,在取水口流速较小,漩涡产生的能量较小时采用;图7(b)为V型梁消涡结构,该结构比较复杂,在水流流速较大,漩涡产生时的能量较大时使用。对于固定取水口,消涡梁可以设置成固定的,其高度一般为最低水位时位于水面和取水口之间的高度为宜;对于活动式取水口,消涡梁可以与取水口焊接在一起,即随着取水口的位置变化,其高度位于水面和取水口之间的高度为宜。

图6 消涡梁试验(方案2)Fig.6 Picture of experimentation of eliminatingvortex for scheme 2

图7 消涡梁布置示意图Fig.7 Sketch of crossbeam for eliminating vortex

图8 易产生漩涡区域示意图Fig.8 Sketch of vortex emerged area

消涡梁应布置在漩涡最容易产生的区域,这个区域位于取水口上方30°区域内(如图8所示)。以上虽给出了消涡梁的2种比较好的布置型式,但由于具体中层取水口的流量和取水口的管径以及水位千差万别,因此,消涡梁的具体尺寸最好通过实体模型实验研究确定。

3 结论

本文通过理论分析和模型试验对中层取水防螺措施取水口的漩涡的形成和影响因素进行分析,并通过概化模型试验研究了不同消涡措施的消涡效果,研究结果表明:

(1)在取水口上方与垂直方向夹角30°的区域是漩涡容易产生的区域;

(2)横向消涡梁是一种简单易行有效的消涡措施,根据漩涡强度可选择单梁或V型梁;

(3)消涡梁应布置在漩涡最容易产生的区域。

参考文献:

[1]SL/318-2005.水利血防技术导则(试行)[S].

[3]徐兴建,杨先祥,黄水生,等.中层取水工程设施防止涵闸扩散钉螺研究[J].湖北预防医学杂志,1995, (2):36-38.

[4]王志坚,朱涛,王跃进,等.电灌站涵管式中层取水防止钉螺扩散效果[J].中国血吸虫病防治杂志, 2007,(1):50-52.

[5]任茂元,左家铮.洞庭湖区已建涵闸防螺工程运转状况评估[J].中国血吸虫病防治杂志,2004,(5):330-333.

[6]QUICK M C.Scale Relationships Between Geometrically Similar Free Spiral Vortices[J].Civil Engineering and Public Works Reviews,Pt,Ⅱ,1962:1319-1320.

[7]邓淑媛.泄水建筑物进水口水面漩涡的形成及其克服方法的探讨[J].水利水运科学研究,1986,(4):51-56.

[8]邓淑媛.边界条件对进水口水面漩涡的影响及克服方法的探讨[C]∥中小型工程水力学学术讨论会论文集,九江:中国水利学会水利学专业委员会,1985.

(编辑:周晓雁)

Study on Optimization of Intercepting Snails Measures of Middle Layer Water Intake

WEI Guo-yuan,WANG Jia-sheng,LU Jin-you,TONG Fan

(Yangtze River Scientific Research Institute,Wuhan 430010,China)

The middle layer water intake is one of main engineering measures for intercepting oncomelania snails, and it is a key structure for preventing snails dispersion through sluice gates.The middle layer water intake structure for oncomelania snails subsists some problems in practice.For example,snails with floating debrises will be absorbed into pipe by vertical-axis vortex.So the flume test was done to study the formation mechanism of the vertical-axis vortex and vortex elimination measures.The simple and effective measures to eliminate vortex have been suggested.The study results show that there exists the vortex in the upper water area with an angle 30 degree against vertical direction,and a cross beam set in the water area is an effective measure for eliminating vortex of the water intake.

snail;middle layer water intake;vertical-axis vortex;vortex elimination measure

X522;R184.38

A

1001-5485(2009)05-0001-04

2008-06-06;

2009-01-20

水利部水利行业公益专项(200801004);水利部科技支撑项目(SCX2004-05)

魏国远(1961-),男,福建莆田人,教授级高级工程师,主要从事河流泥沙模拟、水利血防等方面研究,(电话)13517240139(电子信箱)wangjiasheng2002@126.com。