晚清上海外语培训班勃兴之缘由

李亦婷

摘 要:1843年以后,作为通商口岸之一的上海成为中西文化碰撞、交融的前沿,中外交流日益增多,英语的商业价值逐步凸现,渐受重视,租界的设立使得中外交往成为必然,服务业、文化产业、公共事业等领域相继对人才提出了外语要求。此后,小刀会起义、太平天国战事的相继爆发,客观上又造就了一个五方杂处的移民社会,为“外语热”的兴起推波助澜,提供了良好的语言环境。随着英语人才成为各大洋行争相抢夺的对象,各种英语补习学校遂应运而生,大行于世,成为十里洋场的一道风景。从1862年第一个外语培训班诞生以来,晚清上海社会先后有200多家以外语教育为主的培训机构问世。

关键词:外语培训班;商业社会;移民社会;社会心态

中图分类号:K25;K26 文献标识码:A 文章编号:0257-5833(2009)08-0145-07

自1843年11月正式开埠以来,上海这座江南古城逸出了数百年来“江海通津,东南都会”①的传统轨道,被强大的时代洪流裹挟入世界经济风暴中,开始了向近代商业社会的转换。在这一转换过程中,上海社会特殊的政治、经济、文化环境滋生出若干新事物,外语培训班就是其中之一。本文着重探讨晚清上海外语培训班产生的社会背景,包括政治、经济、中外文化交流、市民心态等因素。

一、 近代商业社会的崛起

开埠后短短二三十年,上海已从偏安一隅的东南小商镇跃升为一个以商贸为依托、贸易发达、商铺林立、客商云集的通商巨埠。此地商业繁华的盛景让人叹为观止。有竹枝词曰:“自开海禁五洲通,水陆舟车疾似风。百货遍流全世界,商家发达正无穷。”②一位旅居上海15年的文人亲眼目睹了这座城市的剧变,他这样记录道:“此邦自互市以来,繁华景象日盛一日,停车者踵相接,入市者目几眩,骎骎乎驾粤东、汉口诸名镇而上之。”③

商品经济的繁荣使得商业人才日渐走俏,需求量不断增大,首当其冲的便是买办和通事。作为一种社会职业,买办和通事由来已久,开埠以后,他们脱离了政府背景,成为了独立的生意人,直接同洋商打交道。外商初到上海,面临中外商业习惯迥异,语言不通,民众的排外心理以及对本地市场缺乏了解等诸多复杂情形,他们想要在上海站稳脚跟并闯出一番事业,不得不倚靠买办和通事的力量。开埠初期,精于商道的广东籍买办脱颖而出,在十里洋场大显身手。他们懂英语、善交际,又有常年在公行服务的经验,较好地满足了当时上海社会的市场需求。随着外商的不断涌入,洋行数目成倍增长,原先的买办和通事数量已经远远落后于形势发展,洋商急需在上海发现新的买办、通事人才。同时期的《申报》上常登有这一类型的招聘广告,如《延请买办》:

启者:今有某洋行,欲延请买办一人,须识英语并熟于进口出口各货生意,除觅保人保二万两外,又须正实荐人,凡欲承此缺者,望写英文书将各情载明投入申报馆转寄。(注:《申报》1877年5月26日。

启者:今欲请一买办,须会说英话,可以管帐,尚欲明造屋一切事宜,暇时并须能招揽造屋之事。如有其人承办须有保人,祈至申报馆问明可也。(注:《申报》 1882年3月8日。

除了需要买办、通事外,外商还需要大量服务于洋行、商铺、公司的普通职员,包括实际工作中所需的抄写人(又称“写字”)、打字员、翻译、司帐人、管栈(管理栈房之人)、细崽(洋人用华人使唤谓之“细崽”(注:葛元煦:《沪游杂记》,载葛元煦等《上海滩与上海人丛书》,上海古籍出版社1989年版,第22页。)、管事等。据1865年工部局的职业调查显示,在被调查的6580名租界华人中,有344名洋行雇员(注: 《上海公共租界工部局年报》1865年。,占总数的5.2%。到70-80年代这一比例不断上升,越来越多的年轻人投身到商业活动中去,关于这一点,《申报》的招聘启事也有相应体现。现列举其中几条有代表性的:

广告一:《招请司帐人》:“启者:某行今欲延请一中国司帐之人,须谙别琴英话者,凡欲充此缺之人,请来上海英租界江西路B字第三十九号门牌内商议可也。” (注:《申报》1877年6月27日。

广告二:《访延翻译》:“兹有某洋行托延精通中西语言文字之翻译华友一位,每月薪水约要若干,如欲就者请亲笔书一中西字,信札具本人名字,住址送交申报馆帐房转递,候阅后再行选定到府奉请可也。”(注:《申报》1881年2月24日。

广告三:《招雇西崽》:“启者:本行欲需一细崽,务需年轻,谙英语,熟识房间大菜等事,愿充斯役者即来老旗昌天福洋行面订可也,此布。”(注:《申报》188年4月16日。

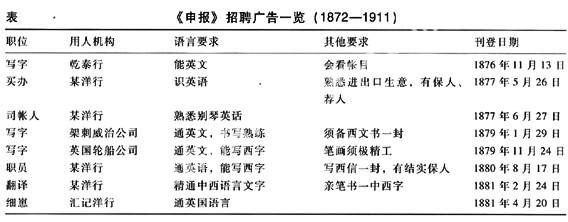

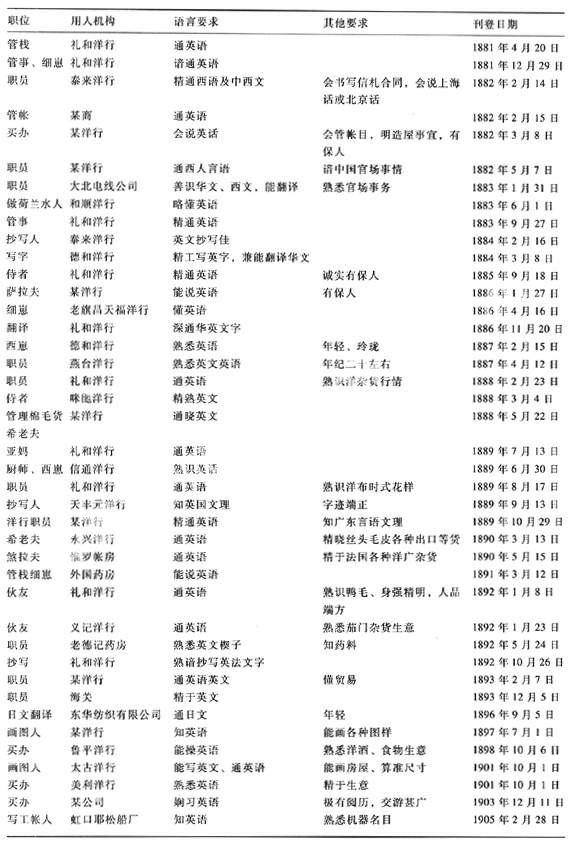

为了更清晰地反映开埠以来上海社会对商业人才的需求状况,笔者以《申报》1872—1911年间刊载的数则招聘启事为素材制作了以下表格:

从表格中我们不难发现,几乎所有与商业相关的招聘信息中都提出了外语要求。当然,用人机构不同,职业需求各异,外语要求也不尽相同。表中显示,除了翻译必须精通中西语言文字,抄写员必须字迹端正、笔画精工外,大部分职位其实要求并不高,只须略通英语而已,哪怕会几句“洋泾浜英语”也无妨。时人就此调侃道:“衣衫华美习以常,抱布贸丝作大商。几句西人言语识,肩舆日日到洋行。”(注:《申报》1872年8月12日。

在人们眼中,买办、通事是令人羡慕和向往的职业。其实在当时,一切与“洋”挂钩的行业都有着不错的收入和发展前景,有人评论这一现象道:“一公司之买办也,而岁得数千金,一洋商之西崽也,而月得数十金,得西文之浅者,已足以糊其口,奚待进而求之深哉?其他为公使译员者,所获功名之捷也由如是。岂非求之学哉?得其文者,而已博富贵如拾芥。”(注:项思勋:《西文西学之辨二》,《实学报》第6册,光绪二十三年(1897)九月二十一日。这段话更从一个侧面反映出学习英文、学好英文对个人发展的重要性。)在晚清上海这样一个繁盛的东方大都会里,一切经济活动都是围绕着商业活动进行的。随着社会商业化程度的不断加深,外语能力已俨然成为这一行业的“敲门砖”。开埠后的上海已经把“能不能说外语,外语水平的高低”视为衡量一名商业人才的必要条件。懂一门外语,就意味着多一份就业机会,获得更好的薪水待遇。因此,伴随着近代上海社会商业化程度的加深,外语人才的走俏也成了必然趋势,外语培训的广阔市场也就随之产生了。

二、 华洋杂处的移民社会

1843年上海开埠后,英、美、法等国侨民纷纷涌入这个通商口岸,先后划定了专供本国侨民居住的领地,开埠后的最初10年里,外国租界和上海县城并行不悖地共生于黄浦江畔, 租界内人口不多,增长也很缓慢,到1853年,寓居于此的外侨还不足300人(注:唐振常:《上海史》,上海人民出版社1989年版,第48页。)。由于实行“华洋分居”(注:注:1845年,上海道台宫慕久公布了《上海土地章程》,该章程第15条规定“界内土地,华人之间不得租让,亦不得架造房舍租与华商”。的政策,两个区域间界限分明,来往无多,有竹枝词形容当时这种情形:“出城便判华夷界,一抹平沙大道斜。”(注:袁祖志:《沪北竹枝词》,载顾炳权《上海洋场竹枝词》,上海书店出版社1996年版,第9页。然而后来发生的“小刀会起义”、“太平天国”等一连串重大事件却打破了这种平静。历时一年的小刀会起义虽以失败告终,但由此出现的上海历史上第一个“难民潮”,使得租界华人人数由原来的500人骤增至2万人以上。与此同时,太平军三次进攻上海(注:注:太平军三次进攻上海的时间分别为1860年6月、1862年1月和5月。,又引发了城内居民新一轮迁入租界的高潮。据统计,1860年的难民潮,使租界内华人人数达到30万人;1862年第二次热潮使得这一数字上升到50万人(注: 《费唐法官研究上海租界情形报告书》,转引自谯枢铭《上海史研究》,学林出版社1984年版,第 60页。)。至19世纪60年代中期,租界已由原先功能单一的外侨聚居区变成了一个华洋混居、五方杂处、中西交汇的新世界。

不同地域、不同国界的人们来到同一屋檐下共同生活,必然要交接往来,甚至连衣食住行、日常起居,都免不了互相接触,语言的沟通就成了一个必不可少的中介。同时,租界人群无论是在生活习惯、文化背景、道德观念还是意识形态上都存在明显差异,想要避免冲突、减少矛盾,实现求同存异、和谐共生的局面,更离不开语言为前提的相互了解,因此,学习外语成了上海市民的现实诉求。19世纪60年代,就在北京的士大夫反对学外语、竭力阻挠京师同文馆开馆之际,上海社会的外语热已悄然兴起。随着华洋杂处局面的不断发展,社会上会讲英语的人越来越多,到了70-80年代,连普通的茶房、伙计都能和英美客商应酬几句,学生及洋行小鬼均以能操英语为荣,甚至连国人之间的相互交谈亦以英语为时髦。郑观应在论及学习西文之必要时说:“当今之世,重译四至,无论西学不能不讲,即华洋交涉之事亦日多一日,官商苟不明西文,安能周旋于其间哉?”(注:郑观应:《华人宜通西文说》,载夏东元编《郑观应集》上册,上海人民出版社1982年版,第286页。

华人来到租界,首要解决的是生计问题。华洋杂处的特殊环境滋生了不少就业机会,除了上文中提到的一部分人得以进入洋行、贸易行谋职外,服务业、行政管理、公用事业领域也相继出现了华人的身影。

服务业是中外交往最直接、频繁的一个领域。西人远渡重洋来到上海,人生地不熟,语言又不通,个人生活面临很多难题,需要有人从中引领和照顾,而勤劳忠厚、薪金低廉的华仆们正合他们的心意。对于这些华仆而言,他们是洋人身边出现时间最长、接触最多的中国人,懂几句英文是必要的。如某洋商要雇一位专职照顾小孩的女佣,称对方必须“略知英语”(注:《申报》1881年3月4日。,另一则招聘侍者的启事中要求应征者“精通英语,或精法语亦可”(注:《申报》1892年2月11日。,此外,包括厨师、园丁、管家在内都有相应的外语要求。通常情况下,这种要求并不高,洋人也会适当迁就一下中国人的语言习惯,用英语词汇加上中国语法的所谓“洋泾浜英语”来表达自己的意愿。如“Boy,go topside ;cachee one-piece blow rag,puttee stink water,bring my side.”意思就是:“仆人,上楼去拿块手帕,在上面洒点香水,拿来给我。”(注:爱伦•库恩(Irene Kuhn):《受命冒险》,载熊月之、马学强、晏可佳选编《上海的外国人(1842-1949)》,上海古籍出版社2003年版,第23、24页。

西人不仅在生活上离不开华人的照顾,在公共事业、行政管理方面也需要华人的共同参与。租界中“一切巡捕、包探、扫街、铺路、推车、挑水,皆系华人为之,惟巡捕则较有洋人焉”(注:池志澂:《沪游梦影•自序》,载葛元煦等《上海滩与上海人丛书》,上海古籍出版社1989年版,第155页。)。最初的租界基本上是西人社会,工部局的公务人员主要通过设在伦敦的代理机构在英国本土招募,认定合格后,申请者方可赴上海任职。随着租界人口的增多和华洋杂居局面的发展,工部局逐渐倾向于在上海本地招募公务人员,对申请人进行审核和试用后再予以正式委任。《申报》上出现过工部局招聘华人的启事,现列举其中两条:

《工部局延请华人》:“本局现欲延请一认识英字华人,必得写念俱全、精能可靠者。如果有才,不惜厚俸愿入者,请来面议可也。大英工部局告白。”(注:《申报》1873年3月13日。《第一千二百六十一告白》:“本局刻需翻译华人一位,每月薪水洋银六十元。该人必得善写英文,兼通英语而于中华文理亦须晓畅稳妥,并有实在正经敦品可靠的据方堪入选。又本局捕房内刻需专精抄写英文书手一位,每月薪水洋银三十元,亦须有实在正经敦品可靠的据方能合用。如有自问克任而愿就此二事者均限至华历三月二十一日为止,以前各自写就英文书信投送到局,听候核定,幸勿观望自误。大英工部局总办濮兰德白 。”(注:《申报》1898年4月2日。

一定的专业技能和相当的外语水平是华人在工部局任职的必要条件。工部局为了鼓励职员学好语言,提高沟通能力和工作效率,还出台了相应的奖励措施。如华籍警察通过初级英文考核的可获每月一两的补助(注:《上海档案》,卷号U1-3-4018,上海档案馆藏。)。法租界管理局也明文规定,行政主管、工程和文秘等人员必须要懂英文,能同时兼懂中文更好,并为通晓英语的雇员提供专门的语言津贴(注:《上海档案》,卷号U38-1-1400和U38-1-1402,上海档案馆藏。)。

因此,我们不难看出,一方面,上海社会的求职竞争原本就很激烈,大量新移民的涌入又加剧了这一竞争的白热化。在供过于求的市场竞争形势下,许多行业都提出了更高的职业标准,外语能力成了专业技能之外考量人才的唯一硬性指标,掌握一门外语对于人们争取更多就业机会、提升就业层次起了关键作用,这些都刺激了华人学习英语的热情。另一方面,移民社会的语言景观又为“外语热”的出现提供了绝佳的语言背景。五湖四海的人们操着不同的方言走到一起,没有任何一种语言能够居于绝对主导的地位,在这种糅杂的语言环境中,人们很容易互相影响,也更容易接纳、学习新的语言。正如一首竹枝词中说的那样:“他方客弱主人强,独有申江让旅商。各操土音无敢侮,若能西语任徜徉。”(注:颐安主人:《沪江商业市景词》卷4,载顾炳权《上海洋场竹枝词》,上海书店出版社 1996年版,第182页。外语培训班就在这样一种环境下诞生了。

三、 社会心态的转变

高度发展的商业化社会环境与华洋杂处的移民社会环境使得学习外语成为了上海民众的现实诉求。在物质生活领域受到冲击而转型的同时,人们的精神世界也发生了一场广泛而深刻的革命,首先表现在他们对于西方近代物质文明态度的转变上。

1843年上海开埠以后,西人带来了种种新奇精致、光怪陆离的西洋物品,令身处其间的人们眼花缭乱、目不暇接。这些西洋物品的引入给人们的视觉和心理造成了极大的冲击,随后又逐渐走进人们的生活,日益流行开来。摆满各色洋货的商铺成了西洋名物的展览处,常引得市民竞相参观。以往并被国人斥为“奇技淫巧”的各式钟表、眼镜、八音盒、晴雨表、玻璃制品等,以其制作的精良、用度的新颖征服了广大上海市民。

进入60年代,不断地有来自西方世界的,足以改变人们生活的新发明、新制作传入上海。以物质层面为突破口,人们对于西方世界的态度也在潜移默化之中发生了不小的变化,一方面,人们被眼前鲜活、先进的西方物质文明所震撼、吸引,不再惶恐、抗拒那个陌生的世界,而产生了进一步了解和探究的念头。另一方面,社会公众的心态也由对西方物质文明的接受转移到更深层次的对传统文化的反思和对西方近代思想观念的认同上,旧的“重义轻利”的信条逐渐被新的功利主义价值观所取代。早在1858年,移居上海10年之久的名士王韬就在日记中这样写道:“沪虽弹丸之地,而禺筴所骈罗,中外所互市,肩摩毂击,金气熏灼,苍牛青虎之间,沧海横流,耳闻目见,书不胜书。”“今天下竞尚势利,金气熏灼,谄诈百出,几不可问,安得有豪杰起一振顿之?”(注:《王韬日记》,转引自乐正《近代上海人社会心态(1860-1910)》,上海人民出版社1991年版,第49页。随着社会商业化程度的不断加深,到20世纪前后,“重商主义”思潮已经深入人心。

社会心态的转变构成了晚清上海“外语热”的心理基础。原因在于:一方面,语言文字是西学传播的载体,探究西方世界的强烈求知欲激发了人们对于外语学习的内在需求。外语学习动机不再局限于为了达到某种现实目的(如获得某一职位、提高薪水等),而是上升为一种融合了现实诉求和精神需要的复杂产物。这种综合型动机下产生的外语学习需求肯定要比工具型动机下产生的外语学习需求来的更为强烈、持久。很多有识之士不再满足于翻译过来的,存在种种删节、篡改、误译、牵强附会的文字,而是选择跳过译文直接阅读原著。如蔡元培发愤学习多种外语,目的就是想直接切入到外国文化之中。外语培训班的开设无疑给这些人提供了学习西语、西学的机会,使他们能够直面外文原著,作出自己的理解和判断,而不被芜杂的译文所蒙蔽或误导。

另一方面,伴随着上海人价值观念的重大转变,社会兴趣的热点也在转移。过去人们奋斗的主要目标是博取功名,跻身官场,现在却是经商赚钱、发家致富;过去社会的座右铭往往是告诫人们修身齐家治国平天下,现在却鼓励人们大胆求利;过去人们念的都是四书五经、八股文章,现在却多了ABCD、天文地理。商人的地位节节上升,甚至成为晚清上海社会中最具影响力的一个群体,而原本居于“四民之首”的士人却逐渐陷入贫困化、边缘化的窘境,越来越多的人舍弃科举之途转而投身商海,而外语的掌握正是跨入商界发展的必要条件之一。

社会风气、市民心态对于外语学习的影响是显而易见的,这一点从晚清外语热的地区差别中就不难发现(注:关于晚清外语热与地区差别的讨论详见熊月之《晚清上海外语热与地区差别》,《社会观察》2005年第12期。)。与上海外语热形成鲜明对比的是北京的外语冷。早在1862年,北京就创办了以学习外语为主的京师同文馆,比上海广方言馆还早一年。无奈的是,这座天子脚下的城市一直是全国的政治中心,保守主义的阵地,外语在这里一直受到冷遇,热不起来。19世纪70-80年代的北京,士大夫仍以和洋人打交道为耻。由于缺乏一定的商业氛围,外语人才的就业机会少的可怜,除了当翻译之外就别无选择,而翻译一职,在当时的帝都北京很受歧视,正统人家的聪俊子弟极少主动放弃科举而选择这条道路发展的。

京师同文馆的学生即便享受着一流的丰厚待遇,仍然摆脱不了非正途出身的自卑心理。他们表面上应付一下学外语这项差事,实际上仍在为科举考试做着准备,一到科考的日子,教室里一大半都空了。这里的学生人数本就不多,再加上多数 “身在曹营心在汉”,因此人才的培养就很成问题。反观上海广方言馆,却出现了门庭若市、人才济济的大好局面。1888年2月21日,《申报》上刊登了一篇题为《论中国人才辈出亟宜及时甄拔》的时论,文中将上海广方言馆视为晚清外语和西学人才的重要基地,称:

至于上海之广方言馆,则耳目所及,其中亦有素识之人,见其济济英才殊可歆羡。具擅天算者,则测量推算精核无比;其通化学者,则格物致知确有至理;至于重学光学与夫一切精妙之法莫不熟思而深究之!若西文西语之粗浅只足以供翻译之用者,直视为不甚奇异。

由于北京一地对于外语人才的漠视,即便上海广方言馆推荐到这里的优秀毕业生也得不到重用,文中还提到这样的情形:

先时广方言馆之学生曾有贡入京都者,授以出身,储以待用,近年以来此举久废,去年曾闻广方言馆之总办已将馆中学生之学业已成者开具考语,送之京都,计若干人,而京中之主其事者迟延至一年之久,迄未批示,大约已近百,人才过多无从安顿。抑或以外间所具考语,未必尽善,以故迟迟不果行乎?

一边是人们争相学习外语而不得,一边却是将优秀的外语人才弃之不用、白白浪费,这一鲜明对比正好凸显了京、沪两地截然不同的社会风气以及社会风气引导下的世态人心。

社会心态的转变促使上海人在消费领域出现了新动向——教育消费渐趋兴起,学外语正是教育消费的一种新方式。自1862年12月《上海新报》上刊登第一条外语培训班招生广告开始,直至1911年这将近半个多世纪的时间里,上海共新建外语培训班218所,学生人数数以万计。

结论

正如政治学家约根德拉•拉达夫所说:“如果懂英语,就有了通向成功的通行证和进入某个圈层的许可。”近代上海社会在日趋商业化的同时,也对人才提出了更高的外语要求。自19世纪60年代始,是否掌握英语,已成为上海社会衡量一个人谋生能力、影响就业层次的重要条件,这就在客观上培育了一个广阔的外语培训市场。另一方面,华洋杂处的社会现实促成了一个中外交流的大环境,使得外语这个交流工具渐渐融入了人们的日常生活,无论是交接来往还是寻求进一步的和谐共生都少不了它。面对外语这样一个新鲜事物,人们在心理上经历了一个由被动至主动的过程——从最初的排斥、抗拒到不得不承认它是一个有价值的交流工具、谋生手段,进而希望借助它来了解西方世界,学习先进的科技与文化。外语培训班的诞生及时迎合了当时人们急于补习英语,谋求职业发展、向西方学习的需求,也为上海社会造就了最初一批具有近代知识素养,继往开来的商业人才,促进了华洋之间的进一步融合,推动了上海的近代化。

(责任编辑:陈炜祺)