产学研模式下技术研发和转移研究

王 博 陈克江

[摘 要]目前,产学研模式成为企业技术研发和转移的重要途径。本文首先阐述了产学研模式以及技术研发和转移的定义,接着分析现阶段产学研的类型及其存在的问题,并以清华大学重型装备成形制造工程研究所为例进行深入分析,试图为我国产学研模式的发展提供一种思路。

[关键词]产学研;技术研发和转移;清华大学;中冶京唐

doi:10.3969/j.issn.1673-0194.2009.14.038

[中图分类号]F273[文献标识码]A[文章编号]1673-0194(2009)14-0110-02

1 产学研模式下的技术研发和转移概述

1.1 产学研模式发展历程及定义

首先,产学研的概念源自于企业。在20世纪60年代中期,企业技术研发是由需求拉动的,市场需求成为企业技术创新的引擎。更准确地讲,企业在不同阶段进行技术研发是受不同层次科学推动的。因此,当一个时代的科学层次结构由大学主导时,企业将会选择直接与大学合作。20世纪70-80年代,企业与大学合作成为企业技术创新的重要来源之一,排名升至第6位,赞助大学课题研究则排名第3位。20世纪90年代美国和日本的大学开始对传统的技术创新线性模式产生质疑,意识到他们同企业存在类似的问题:大学实验室不再仅仅从事基础科学技术研究,也可以主宰过去由企业主宰的产品技术开发部分。另一方面,企业一直

受困于成本预算、人力资源、企业目标、企业间关系等因素。因此,出于竞争、发展的考虑,独立的三方(政府、企业和大学)开始渐渐交融。

其次,产学研是指在政府法律保护和政策支持下,一家或者多家企业和大学或者科研机构为实现某时期共同的战略目标,整合、协调彼此资源和活动而建立的短期或者长期的战略性合作关系或组织。企业和大学之间的联系纽带就是技术的研发和转移。在这个意义上,有观点认为产学研是介于市场和科层组织之间的中间性组织。本文比较赞同这个观点,认为产学研就是以技术为产品和纽带,协调政府、企业和高校三者关系的中间性组织。

1.2 技术研发和转移的定义

技术研发和转移是指通过从技术前沿企业、研发组织和学术研究机构引进观念、知识、设备和制造工艺以更加普遍地和有效地将它们所开发的技术应用于企业。产学研模式下研发的技术可以分成两类:基础技术和差别技术(差别技术是企业将基础技术用于某特定的项目开发出的技术,为市场所需的商品),美国81%的企业直接生产差别技术,19%的企业生产基础技术,而日本26%的企业生产基础技术。目前,产学研模式进一步的发展和创新之处在于如何更高效地完成技术的研发和转移。本文中的案例分析就较好地诠释了这个问题。

2 我国产学研模式下技术研发和转移存在的问题

一方面,我国政府的研发经费主要投资于研究机构,然而,在总的研发经费中,高校所占比例还未达到10%;另一方面,绝大多数企业仍然主要依靠自主研发,其比例高达92%,但是居高不下的技术研发费用,是一般企业所不愿意负担的,而且,政府只向国家重点建设项目的大型研发机构投入资金,中小企业通常因此遭遇研发困境。因此,困境迫使企业和高校寻求更有效、更经济的研发模式,产学研模式是他们较好的选择。现阶段我国企业和高校之间技术转移的模式大致可分为3种:外部直接转移、内生型、合作型。

(1)外部直接转移:技术的供需双方是交易关系,最常见的为专利买卖,美国在1977年就立法允许大学设立技术授权和转移办公室来处理其专利买卖。此模式存在的主要问题是:企业购买成本高;购买频繁,导致交易费用大。

(2)内生型:以大学的实验室为基础成立有限公司,大学享有所有权。典型代表有清华同方。清华同方是清华大学控股的以自主核心技术为基础的高科技公司。该模式下,实验室一是前期会面临资金紧张的压力;二是后期面临市场需求约束的风险,可能导致资金链断裂。

(3)合作型:双方合作进行技术研发。其中普遍受欢迎的模式就是双方合作成立实验室或研究机构。此种模式能较好地解决以上两种模式中存在的困难。本文案例除了解决前面两种模式中存在的问题外,还具有较多的创新点。

3 清华大学重型装备制造工程研究所的技术研发和转移模式

3.1 背景介绍

2007年1月中冶集团京唐建设有限公司(原中国第二十二冶金建设公司,以下简称中冶京唐)与清华大学合作成立了清华大学重型装备成形制造工程研究所(以下称重型设备研究所)。该研究所由中冶京唐提供设备、器材和绝大部分经费,由中冶京唐的部分技术员工和清华大学的科研人员共同组成。联合研究所将把重型装备预应力技术,特种材料成形制造的工艺与重型装备技术,直接金属快速成形与制造工艺技术等作为今后的首要研发方向。研发成果和技术发明为双方共同享有。同时中冶京唐在联合研究所的基础上成立北京中冶京唐重型装备技术有限公司(以下称京唐重工),该公司的核心竞争力就是以上列举的重型设备制造和安装的相关技术。

3.2 模式创新分析

3.2.1 产学研模式下的技术研发和转移分析

产学研模式下的技术研发和转移不再是简单地将技术由大学里的实验室通过某种方式送至企业,而是贯穿于从大学实验室的科研人员到供应链终端消费一个完整过程的始终。

然而,在这个过程中,存在以下亟待解决的问题:企业技术员工的知识具有局限性;另一方面,大学科研人员对企业工程项目和市场需求缺乏深层次的理解。因此,必须解决这一问题,使科学技术转化为“商品”更加顺利。该重型设备研究所

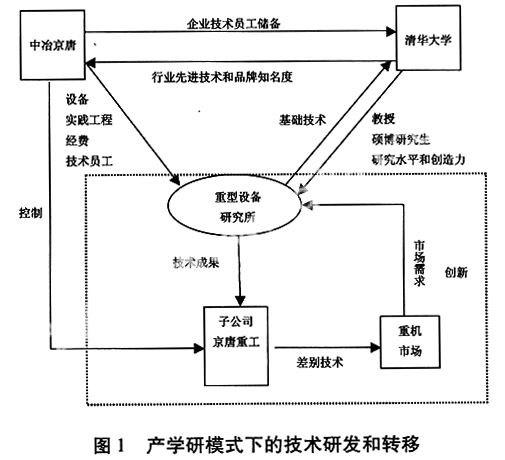

提供一个让高校科研人员和企业技术员工面对面交流的平台,清华大学统一接收企业技术员工在清华大学接受长达2年的脱产学习和培训。研究所的负责人(清华大学教授)同时担任京唐重工总经理一职,其他的科研人员(博士研究生)担任京唐重工的技术顾问。角色的改变就是让高校科研人员的思维从理论者转为直接接触市场的经营管理者,研究所负责人有了明确的权利和义务,从根本上激励他将研究所的技术研发和实际工程项目应用联系在一起,协调基础技术和差别技术,努力去实现企业和学校的互补与共赢。从企业的角度考虑,企业暂时缓解了在市场开拓阶段研发人员不足的局面,也利于企业慢慢储备研发人力资源(参见图1)。

3.2.2 组织形式分析

京唐重工是拥有员工数十人的极度扁平化结构的高技术含量的小资本公司,公司的领导人为清华大学教授(研究所的负责人)和中冶京唐委派的负责人(技术人员出身),公司的总经济师由中冶京唐委派,设计部由中冶京唐的技术员工和清华大学的博士生组成,享受京唐重工正式员工待遇,这样做的目的是控制技术团队的稳定性。

3.3 品牌效应与风险管理分析

3.3.1 清华大学品牌杠杆效应

品牌的杠杆效应是指将品牌和其他实体之间建立联系,就会让消费者推论属于该实体的性质同样也属于该产品,这是心理学的推论效应的应用。作为制造业的企业而言,其品牌主要来源于技术和质量安全两个方面,京唐重工的产品和服务就是借助于清华大学在我国科研领域的权威和知名度,由于实体联想具有传递性,于是京唐重工的技术也就具备了权威性和知名度。简而言之,就是“清华大学”的“京唐重工”。

3.3.2 风险管理分析

(1) 组织目标不一致风险。

高校属于非营利组织,研究所的教授和博士除了以基础技术研究为目的之外,还关注其研究成果能否被发表,能否从中得到学校的非物质奖励(职称评定等),而这些内容没有出现在契约中,这与管理者和董事会之间的矛盾是一样的,企业因此会面临基础技术和差别技术差距过大的风险,而这些风险又不可避免地破环企业与高校的合作关系,影响到联合研究所和京唐重工的寿命。

此类风险的实质是典型的委托-代理问题。解决措施:①可以对经营管理者进行期权激励;②直接给予一定的股权;③研发产品的效率直接与他们的工资待遇挂钩。

(2) 道德风险。

企业与高校在契约中明确规定技术成果归双方共同拥有,排斥第三方。企业和高校在技术的研发应用上投资巨大,而技术成果又将是企业经营的核心技术,一旦技术外泄将给企业带来极大的损失。

制度经济学认为,人类的一切行为都需有与之相适应的制度配合和制度结构安排。美国关于产学研的相关法律有11部,而日本有9部。然而,我国迄今为止没有一部相关法律,我国应借鉴发达国家的经验和教训,制定出相应的法律,使违反职业道德者付出惨重的代价。

4 研究的不足

首先,由于该研究所和子公司成立时间较短,处于起步阶段,其模式取得的效果还有待于检验;其次,研究主要从定性的角度探讨产学研的技术研发和转移问题,对此模式下技术创新对企业产生怎样的影响以及影响的程度大小,缺乏定量分析。在今后的研究中,可以考虑以数量的分析方法,建立合适的模型,来量化产学研模式对企业绩效的影响程度。

主要参考文献

[1] 张慧,王雷.论高校专利技术转移及产业化[J] .研究与发展管理,2007,19(1):125-127.

[2] 刘洪民,杨艳东.高校科技中介机构在技术转移中的作用及发展思路[J] .研究与发展管理,2007,19(5):133-137.

[3] 杨新子,汪波.探寻我国高校与产业界技术转移的新方式[J].经济导刊,2007(6):77-79.

[4] Kevin Lane Keller.战略品牌管理[M].北京:中国人民大学出版社,2006.

[5] 保罗•特罗特.创新管理与新产品开发[M].北京:中国市场出版社,2007.

[6] V K Narayanan.技术战略与创新——竞争优势的源泉[M].北京:电子工业出版社,2002.