骄子林墉

陈 宇

林墉是个知名度很高很特别的人物。从20世纪70年代开始,他就经常给人以惊讶,惊讶的是林墉的才华除了表现在美术作品中外,还经常神奇地显露在一篇又一篇的文章、一本又一本的文集里,深邃的理念、率真的感悟、奇妙的构思,无不令人拍案叫绝。

评论家说他既是平民又是君王——艺术殿堂里傲视群雄的君王。

我说,林墉是天之骄子——画坛骄子、文坛才子。

林墉说他是平民、俗人。

他这样评述自己,“1942年出生于广东省潮州市。1966年毕业于广州美术学院中国画系。专画人物,十分兴趣;偶作花鸟,点缀而已。40岁前时有巨幅问世,多作历史画,自持有素描功夫。40岁后多作抒情小品,亦制人体画,自信唯美写实;一直想把水墨与重彩结合起来,一直想把前辈与外人的特长融合起来,自己却是迷醉于线的张扬,更兼热恋色彩的组合。1999年大病,无能为文,时而画画,略可胜任。60岁喜画山水,眼力不精不明矣。几十年来固守南粤潮汕、珠江两大平原,溺于水乡海滩景色,未登名山、未涉高原。先前画暇爱书,看完即忘,偶然想起,写成文章,时有变成铅字的乐趣。画集文集二十种有多,良师益友十人有多。平素懒写信怕电话喜聊天,凡木雕,刻意收藏。拾民间艺术,钟爱有加。盖父辈为抽纱设计师傅,实出身民间艺人也。”

林墉的父亲是给纱厂设计画稿的师傅,小时候,家中画案上的颜料常常引起林墉的好奇,并且对那些好看的颜色出奇地感兴趣;加之一出生就被祖母、母亲、四个姐姐还有小姑妈这样感性的善良的一群女性围绕着,所以,可以说,他的幼年和童年都是富于色彩的。这正为他的品格与艺术奠定了底色,以至于他二十几岁就创作出了轰动美术界的历史题材的绘画作品。

画,眼睛里的色彩——美术家的林墉

林埔第一次表现出画画天才时仅两岁。1944年的一天,两岁的小林墉由大姐带着到“粤东第一古刹”潮州开元寺,看着四大金刚和罗汉,大姐用她仅有的一点知识对小林墉简单地做了讲解。回到家后,小林埔从厨房里找了一块木炭在地上胡乱地画了起来,并对大姐说:“这是罗汉,这是他的脸,这是他的手。”说着,又画了一个圆圈和一条线,说: “这是琴。”

大姐惊讶不已,抱起小林墉,欢喜地喊着说:“阿墉会画画了!阿墉会画画了!”

十四年后的1958年,林墉孝上了刚成立的由著名的革命美术家胡一川担任首任院长的广州美术院附中,毕业后他考取了该学院的国画系,在关山月、杨之光、黎雄才、潘鹤等著名艺术家的指导下,系统地学习了中外美术历史、绘画基础和技巧。毕业后林墉被分到斗门文化馆从事美术工作和研究。期间创作了大量的美术作品,其中《我们的队》入选全国美展,《好得很》、《调查归来》获得美术界的高度评价,《八路秧歌进村来》被中国人民革命军事博物馆收藏。

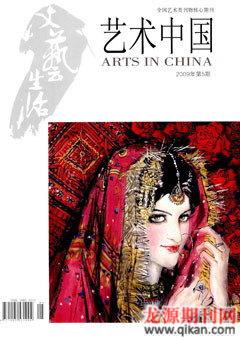

1978年12月,林墉参加中国文化访问团前往巴基斯坦进行交流访问。访巴归来,林墉创作了大量的作品并在江苏画院举办了一次访巴作品观摩,同时在刚创刊的大型文学刊物《花城》上发表了《访巴札记》和自己作的插图,引起了很大轰动。第二年,他和夫人苏华应邀再次访问巴基斯坦,被巴基斯坦的外交官称赞为“你们是我们国家最好的朋友,你们用心灵和眼睛还有你们的笔,将巴基斯坦带去了中国,也将带去世界各地。”

回国后。林墉和苏华于1982年在广州文化公园举办了“访巴作品展”,那些形象生动的人物和浓郁的异国风情所表现出的激情奔放的艺术感染力,再次引起了极大的轰动。根据当时的资料记载:展前没有做过任何宣传,但一传十、十传百,广州市民扶老携幼,潮水般涌进文化公园,涌进展览中心。大批美术同行以及美术学院的学生们,更是带着笔纸现场临摹……工作人员统计,最高潮时一天参观的人数约有三万多,是文化公园有史以来从未有过的盛况……在群众的强烈要求下,展期一再延长。

稍后,林墉和苏华出版了《林墉苏华访问巴基斯坦画集》,受到了巴基斯坦总统的高度赞扬和亲自邀请,再度出访该国,并获该国总统亲自授予的“卓越勋章”。之后,巴基斯坦驻华大使馆在北京为林墉和苏华举办了访巴作品展,轰动京城,林墉和妻子苏华的访巴作品一时间成为中国画坛的热门话题。再稍后,他又先后出访日本和印度,令人信服的艺术水准再一次赢得东瀛和天竺艺术界的关注。

事实上,林墉的美术天才并不仅仅表现在异域风光和人物上,他的很多关于中国南国美丽女性的作品同样备受称道。

“作为一位有着超群人物写实技巧与过人才情的中国人物画家,林墉以他的人物画饮誉中国画坛”,一位美术评论家如是说。

还有论者称:林氏的“大美人”系列最显其性情与才气,最能表现生命体悟的精彩。林墉笔下的这些“大美人”可以“美”得令人感到震惊,感到战栗,感到不自在,甚至会为“美人”那双灵动的大眼睛摄走心魄。更有论者指出,林墉笔下的“大美人”形象。用徐志摩“最是那一低头的温柔,如一朵水莲花不胜凉风的娇羞”来描写还嫌弱了点儿。须得有《诗经·硕人》中:“手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮”,方可概其一端。

鬼才黄永玉曾经赞誉道:“林墉有精湛的功底,其作品时而细致时而简练,蕴藏着一个严肃的态度;但有时却又玩世不恭到荒唐的地步,有时信手点缀。寥寥数笔白的满片,有时大气磅礴,水墨淋漓,不经意、不负责、不关心,却仿佛处处留意、精心。”

有文章评论说:“林墉的画不仅反映出审美取向中的那种非常个性化的述求,而且这种有性情的学养,或者是学养中蕴含的性情,反映出来的这种个性化的特质所显现出的在当代文化中的积极意义,让人们看到传统的中国画在当代的表现中所应该坚守的路向……”

林墉是怎样看待自己的绘画呢?

他不认为自己有什么“了不起”,即使艺术界给予他极高的赞誉,他也从来不把自己当成什么人来看。他根本不在乎你怎么看怎么说。

他说“画其实总是画给不画画的人看的,因而我倒是很看重不画画的人对画画这桩事儿有个怎么的想法,并一直不以为这样想而后悔。我愿我的画有凡夫俗人的温度在!毕竟,我不敢,也不想高踞父老乡亲的视野之外。”

林塘说他喜欢当一名实在的画家,而且甘于当一个画匠,在他心目中,画家应是画匠,要干活。出大力气。

文,心中的色彩——作家的林墉

林墉创造了一种属于他自己独特而鲜明的绘画样式,并赋予这样式以饱满的精神张力和气质特点,从而奠定了他在当代中国美术史上的特殊位置。同时,他的文章也取得了很大的成就,乃至于有人评论说,林墉的文章成就大于绘画成就。我们姑且不去追究这评价是否准确贴切,但有一点却是千真万确的,那就是,他的文学创作涉及到文论、散文、杂文、小说、戏剧等,前前后后出过八本书,他的文章轻松、幽默,往往短短的一句话、几个字,便如画龙点睛,警句和

哲语层出不穷,可谓奇情闪烁、奇才进发。

先是作为一个画家,后又作为一个作家,其成就同时受到世人如此关注和称道,在当今画坛应是少见。

林墉表示,他的写作不是单纯地为了写作,而是在绘画创作还不能完全表达他的内心感受时,才借助于文字,画不出来的时候就写出来。写不出来的时候就画出来。

林墉是一个情感丰富的人。无论绘画还是为文。他其实都在抒发内心对至美、真情的感受……

他对故乡潮州的感情十分深厚,他有感情要写,于是选择了散文的形式,而且写作速度之快、数量之多也着实令一些专事写作的人只望其项背——有一年,他从广州回到潮州,三个月时间就写了十几万字的文稿,有散文,也有小说,都是写潮州风物人情的。

他在《红眠床·红木屐》自序里说“尽管十六岁离开潮州,但这潮州,在我心中却温热热的,到如今。一直以来,我总想把这种心绪注入笔端,可一直到五十开外才了了这个愿。故乡、家乡,尤其是儿时少年时的那段锦似的年华,不论酸甜苦辣,味道总特别浓,浓得化不开解不得!仿如潮州工夫茶,那郁郁的色味……”就是这样的一种深情,使他的画和他的文字充满着感动……

他在潮州出生长大,对那里的每条街每条巷都充满感情:“潮州街巷,十足是一张稿纸,因为古老、陈旧,字迹显得歪歪草草、模模糊糊,甚至有时辨认不清,而这一页页稿纸,一直深藏在心间,只在夜沉沉时,才独个儿翻摸翻摸,读那无字的苍苍。黑涩的眼,犹如淡弱的路灯,怯怯地照着那横横直直弯弯曲曲……的街巷。”(《街巷深深》)

他热爱闻名全国的潮州美食,在他的散文《潮州小食》里写道:“上午十时后,就总有用篮子提着热腾腾小食串巷的姿娘来,这种竹篮,潮州所造,竹蔑片编得整整齐齐密密实实,连热气都兜得住,一手一篮,到街巷门洞停歇、姿娘小孩一围,揭开篮盖,香味散开。这篮真是八宝箱,总有笋裸、韭菜粿、萝卜糕、芋头糕、糯米饭桃、豆沙红桃等等。用油煎得脆香,还有……”

在林墉的许多文字中。总能看到他对于故乡的这样一种情愫与眷恋。林墉说,潮州留下的语言有着震撼的美感,并且只有一个潮州——那里的房子、街、路小巷都有故事,都可八文章……不仅因为潮州城有千年之久的古老文化,他说,对于潮州,我还没画够,还没写够。林墉16岁离开潮州,而后才喜欢潮州——其实真正不舍的是童年、少年时所有这样的记忆:“但,也有铭心刻骨的情景在,少时冬日,到韩江边画水彩,钉在画板上,提着入城门回家,石板路旁一个杏仁茶担,要了一碗热热肚肠,嘬着杏仁茶。哈着热气,卖杏仁茶的老翁随手拿起我傍在担旁的水彩画端详了一番,望望我说,这么冷,还画?我笑笑谦虚,放下五分钱想走,老翁不忙收钱,却又盛上一小碗杏仁茶,望着我说,天冷。再吃下去!我犹豫着,毕竟我袋中没钱了,老翁笑着伸手把钱收起来说,钱已收了,食吧……”是不是一他对于潮州的美食的眷念,其实就是想寻回并咀嚼童年和少年时的众多滋味呢?!

哦,这林墉的潮州,谁能不爱,谁不留恋,谁不感动,谁不着迷,谁不向往呢?!

林墉的才情也由此可见一斑。

说到写作,不能不提到林墉给文学作品创作的插图。

《庐山恋》电影剧本最早是在《花城》上发表的,该刊的编辑慧眼识珠邀请了林墉给配插图,收到了很好的效果。所以,当他们决定刊发北京作家从维熙的中篇小说《泥泞》时,再次来请林墉给配四、五张插图。但没想到的是,林墉在读该小说时好几次被感动得哭了,由着情感牵引,在一个星期内居然画了二十张插图,编辑来取稿件时感到为难,因为他们没有过这样的先例——一篇小说配如此多的插图。然而,当编辑看了插图后被打动了,主编也被打动了——从来没有想到,这线描插图竟蕴含着如此巨大的感染力,令人震撼。结果作为一个插图画家,林墉有效地提高了那个时期《花城》的可读性,他的名字再一次迅速传播开来,美术界纷纷传阅,文学界也在四处打听,作家们通过编辑部表达谢意……

一时间,张洁的《祖母绿》、顾笑言的《爱情交响曲》、赵大年的《公主的女儿》、王梓夫的《昨夜西风》、电影剧本《徐悲鸿》等都配上了林墉的插图……

珍爱生命,感情人生——劫后的林墉

1993年3月的一天上午,林墉在家中为北上参加全国人大会议做准备,突然间他的右手无力地垂下,西装滑落在地,头脑深处涌过一团黑云,黑云开始弥漫,迅速笼罩了全身。呼吸变得困难,体内的压力潮水一样地漫过了头顶。

林墉被送到广州市第一人民医院,检查的结果是,脑子里有一个瘤,是室管膜瘤,瘤子已经大到足以塞满整个左脑室的空间,已经压迫到其它的脑组织,不可能保守治疗,必须马上手术!

消息传到了省委省政府,省委副书记高祀仁专门批示指出:第一,要保住性命;第二,要确保林墉的绘画功能!

“不能画画,宁可不要活!”林墉尽量显得平静地对医院院长说,他甚至还耸了耸肩膀不无风趣地说,“如果手术不成功,我今后就只能画儿童画了。”其实,这个时候,他自己也以为真的没希望了,一切都结束了,无论是绘画还是写作都要收摊了。他多么不舍得!他没有一天不想着画画。但是,事实并未如此。在广州治疗了一段时间后,因为病情的原因。他又被送去上海进行治疗。出院时,省老领导著名老艺术家吴南生宴请了医院有关医护人员,他在饭桌上说,“感谢大家的工作,你们是为广东做了一件大好事,为中国做了一件大好事!”接着又对林墉说,“老天爷不是要置你于死地,而是要苦你心志、劳你筋骨!”林墉热泪盈眶,有许多话,堵住在嗓子眼说不出来。大病期间。留在他记忆深处的全是一双双充满关爱的眼睛,这对于画了一辈子人物画的他来说,这些眼睛是何等地令他刻骨铭心啊!

一个人生一场病,竟引起这么多人这么长久对他的关注,大概只有林墉能享受这种“殊荣”。

在经过了这场生死劫难后,林墉开始将盘踞在他胸中已久的山山水水用画笔呈现出来,这也是窝在他心里四十多年的梦想。他藉这些山山水水来表达对人生的思想。“山水非风景”,“风景画不是山水画,风景乃眼前所见,山水则心中所想,有眼前景心中花之别也”,“余笔下山水,出于胸中心中,眼中所见,出之一二而已。非余无暇,唯余有心胸也。故知余心胸者亦知余山水”。这些山水画与题款浸透着林墉特别的感悟,体现着他心思。

林墉的山水画别具一格——很多人这样评论。

对此,林墉的回应只是笑笑:“我现在是哪怕还有一点点画画的能力就要将它们用到底。老天有眼,让我闯过了鬼门关,并还给了我一点创作的能力,我不能妄想了,脑袋做了手术的人,还在咬牙切齿地写字画画。健康的人60岁之后,工作能力都会逐渐丧失,何况我这样大病之后呢。但我不会因为这样的事情而主动放弃,而赶快赶快再赶快,我一定要将心中一直以来藏着的美、酝酿着的美表现出来。哪怕只有一滴油也要让它放出光来。”

林墉的画作虽然由原来的“霸悍”走向了简约和抽象。但那能量的蕴集、那“芒”的进发、那活跃的思维和奇妙,依然是那么令人不得不去记住、去回味、去议论。

大病初愈后不久,正赶上那场令全世界谈之色变的“非典”。林墉却不顾危险,自选了近200幅各个时期的作品,按照原计划如期举办了他平生第一次大规模的展览,根据当时的情况,预计参观的人数不会太多,但出乎意料的是居然爆满。

林墉是特别的。他是一个不需装饰的人,真实、坦荡、洒脱。

艺术评论家李伟铭这样说:“当某些如热锅上的蚂蚁正在挖空心思钻缝觅隙寻找各种附加值的所谓‘艺术家、随着岁月的推移将被雨打风吹去的时候,林墉仍将以自爱自尊的方式站稳在现在属于他自己的位置上!”