公私领域、华洋竞争与上海外滩空间变迁

张 鹏

摘要:论文针对近代上海外滩形成过程中几个关键而长久未得到重视的问题展开讨论,其中包括公私领域、华洋竞争、地价和法规等方面与空间形态的关系。论文第一部分通过对沿江土地所有者、非沿江租地人、外侨管理者以及华人政府的利益所在、采取措施及其后果的剖析来论述外滩公私领域的范围、边界变迁之动因及其对空间形态的影响;第二、三部分则论述了在外滩历次的空间尺度变化中华洋竞争、地价所起到的作用,其中包括土地章程、贸易活动、外滩花园建设等影响因素。

关键词:外滩;公私领域;华洋竞争

中图分类号:TU098.1文献标识码:A文章编号:1009-3060(2009)03-0041-08

外滩,英名“The Bund”,长久以来已经成为上海的标志。在英、法租界建立后,外滩的实际所指是英、法租界范围内的黄浦滩,也就是自苏州河口至城河以北的范围。公共租界、法租界以洋泾浜(今延安东路)为界,而洋泾浜以北的公共租界外滩无论是长度还是市政建设、建筑成就,都要领先于法界外滩。随着外滩区域日益成为租界“十里洋场”乃至整个上海的中枢,外滩的语义所指也就不仅限于一段江岸的名称,而涵盖了这一地区内城市空间、市政设施甚至建筑。

外滩对于上海的意义是不言而喻的。租界最早的道路、最早的码头、最早的外侨建筑、最早的城市公共空间均位于此,这里是租界内最早建设、最早繁华的地方。外滩也始终是上海城市史和建筑史研究的重点所在,关于外滩的建筑风格、地块变迁、轮廓线演进,已有许多学者有深入论述。本文就几个外滩形成过程中几个关键而长久未得到重视的问题加以讨论,其中包括法律文件、公私领域、华洋竞争、地价分级等方面与空间形态的关系。

一、公私领域关系与外滩空间拓展

外滩的发展始于航运贸易。上海开埠后洋船的停泊区最终确定在苏州河口到洋泾浜北首商船盘验所之间的江面上。而1846年上海道台和英国领事议定的租界范围南北边界与泊船区域基本一致。土地是以永租的方式完成使用权的让渡,《土地章程》中也明确了租用沿江土地的外侨建设码头的权利。

由于租界单面临黄浦江的特征,出租的土地中只有少部分是直接沿江的。租用这些土地的洋行在租用的土地上起造房屋,房前设置庭院,沿江设置私用码头,房后设置仓库。每一块土地内部都形成办公、居住、休憩、仓储、装卸货的多样功能。在1844年,商船盘验所以北的沿江土地基本上被最早来上海的洋行租赁完毕。这些全部来自英国的洋行迅速在所租地块内建设起了多为二层、坡顶的多用途房屋。在1856年的上海洋泾浜北首外侨居留地图中我们可以看到:每个沿江地块尽管布局未必相同,但呈现出类似的空间关系:主要建筑在前,仓栈在后,建筑前拥有较大的院落(图1)。

由此我们可以推断,开埠伊始的外滩空间秩序具有以下特征:

①洋船停泊区与租界范围的一致使租界沿江必然成为港岸。

②洋行私租土地的方式使得每块被租用的沿江土地必然发展出多重功能。

③洋行为主体的土地分配方式使得最初沿江土地的利用呈现出匀质化的倾向。

作为租界根本法的《土地章程》和《上海港船只锚地章程》决定了外滩最初的空间秩序。租用沿江地块的洋行因被允许自建码头而具有了模糊私有领域界限并向江边扩展的趋势。尽管在道台的要求下1845年《土地章程》中有以下条款:“黄浦江高潮水位线为基准,再往陆地延伸2.5海关丈作为拖拽粮船纤夫的纤道。此地需保留,不能给外国商人造房,其性质是中国的官地”但事实上浦江沿岸迅速被永久性的码头栈房占据了。因为此时作为仅有的港岸,装卸货的需求促使租地人扩张自身的私有领域;而作为公有领域的道路尚未发展起来,公私领域的边界未能确认。尽管租地人往往会在建筑之前留有较大的院落空间,但这一私有院落空间和港岸、水面之间的空间关系是模糊不清的。(图2上)

针对上海道台对码头栈房占据纤道的抗议,工部局作了有限的让步,开始修建浮码头装卸货,以同时满足码头装卸货和纤夫拖拽粮船的需要。至1866年,公共租界的码头数量已经达到了12个。这些码头伸向江内,船只的装卸货作业减缓了水流,使水流内的泥沙沉积,黄浦滩逐渐向江内扩展。1864年末,工部局拟在扩展的黄浦滩上新筑堤岸,在董事会会议上对新筑堤岸线后滨江租地人地产范围的变动进行了讨论。“1864年12月14日会议,克拉克先生按照董事会的意愿拟了拟筑黄浦江堤岸的平面图……已请克拉克先生将该图的复制件在黄浦滩占有人中间散发,筑起新的堤岸线后他们的地产将会扩大。”在此,市政机构起到了公私领域界限之确认者和调节者的作用。

19世纪60年代中,外商开始在虹口等地设置轮船码头。轮船应用了蒸汽机等新的驱动技术,比帆船拥有更强的运载力。但外滩原有的码头却由于尺度、停靠方式无法为轮船装卸货和上下客。在利益的驱动下,外滩沿江的租地人开始考虑在外滩沿线兴建轮船码头。1864年12月15日,丰裕洋行致信工部局,对外滩码头的改造提出了建议:

“按照贵董事会汉壁礼先生的意见,并与工部局工程师克拉克先生协商之后,本洋行谨提出下述建议供各位考虑。

本洋行将按照克拉克先生计划的规定,把目前从洋泾浜到广东路北段的外滩前面的地段填上泥土,高度与目前的外滩取齐,并延伸至新的外滩界限。同时由我们选择使用道渣或花岗岩铺路材料或两者混用,或使用木材和木板对上述地段进行保护,并在广东路出口处以及(如果需要)在总会大厦前面为旅客修造适当的上岸场所。修筑现有码头的材料和修筑现在外滩前面的地段(在上述两处之间)的材料均由我们安排。

本洋行要拥有专有权在上述新外滩停靠驳船,有权在新外滩外侧附近或前面铺设有轨电车路线,并使有轨电车路线继续穿过外滩进入本洋行,以便将驳船上的货物运至仓库或将仓库内的货物运至驳船上;还有权将靠外滩前面的地段圈起来。众所周知,已经竣工的新外滩规定的宽度是100英尺,因此我们还有权把超过上述的部分(就在我们的仓库前面)圈入我们的院子,同时其他地产业主也有权以同样方式把他们房地产前面已经竣工的宽度为100英尺的外滩的超出部分圈入他们的院子,围圈条件则由工部局和他们商定。与此同时,他们要放弃在外滩前面停靠驳船或让轮船装卸货物的权力。由于外滩条件的改善以及他们得到了土地,因此他应充分确认工部局赋予我们的上述停靠驳船和装卸货物的权利。”

工部局在1866年董事会上讨论了这封信,董事们所持意见不一,如汉壁礼认为“丰裕洋行的建议有可能可以节约在洋泾浜上修筑新桥的费用”,“虽然外滩作为愉快散步的地点很理想,从轮船码头中租界可以得到更多的捐税利益”;董事普罗斯德认为外滩停靠轮船并不会改变外滩的外观;但总董克锡(William Keswick)提出了反对意见,“和外滩地皮这么一个重要的问题相

比,费用并不是需要考虑的什么大问题”,“轮船停靠外滩或许不会有什么损害,但外滩居民从窗口望出去,许多不愉快的景象会一目了然。此外海员的举止并非总是令人满意的,总的来说他们有一些很不体面的追随者。轮船停靠外滩是不可取的”,“不会有很多轮船停靠外滩”,“使外滩提高价值的将是商用写字间和住宅等,总有一天仓库将会搬迁”。最终董事会认为应把这一争论放在租地人会议上解决,但在1866年4月召开的租地人会议上丰裕洋行的建议最终并未被采纳。

从这一关于外滩改建轮船码头的争论中,我们可以看到以下两点:

首先,当外滩因泥沙沉积而扩大、而轮船码头大行其道时,沿江土地的租地人自然就具有扩大他们滨江土地权益的欲望。无论是丰裕洋行意图垄断外滩洋泾浜一广东路的港岸设施控制权,还是“其他沿江土地租地人”能够因此扩大他们的土地范围,均是出于这一利益的驱动。而工部局董事会则作为租界全体租地人利益的代表者,对滨江土地租地人的扩张要求进行了制约,一方面制定了游戏规则,“新外滩宽度为100英尺”,另一方面通过对土地增值的原因分析和对外滩的未来预期,从租界“长期利益”出发来作出决策。当外滩宽度划定,并且成为租界的公共活动空间时,公有领域和私有领域的界限就逐渐走向明确(图2下)。事实上,在这种明确化过程中,也存在着元芳弄、仁记路这样的公用或私用的“私人所有的公共空间”,有别于工部局管辖的公共道路的情况,但也都走向了契约化、理性化的管理方式。

其次,在公有领域和私有领域发生矛盾时,有了特定的机制进行调节。一是工部局使用纳税西人会议所赋予的权力制定具有类似法规效力的规定、制度,如外滩的宽度限制、捐税税率等。而工部局这一市政机关便通过这些规定来约束市民、规范社会,形成秩序,“以法制来管理社会和管理市民,是近代上海市政管理远胜于封建社会的一个显而易见的进步”。二是在无规则可循的情况下,工部局的专业部门会在具体项目上给出指导意见,如丰裕洋行改造外滩的建议中提到工程须“按照克拉克先生计划中的规定”,“在工部局工程师克拉克先生的监督下进行,并使他满意”等。三是工部局所代表的租界利益并不是空泛的,而是租界租地人(纳税外人)的利益。当私人利益和公共利益发生矛盾时,往往由私人或工部局提出某种交换方案,私人提供某些有利于租界大众的好处,来获取工部局的一些让步。丰裕洋行试图以承担一段外滩和码头的修建,来获得工部局给予其这段外滩航运的控制权;同时以这段外滩修缮给其他滨江土地租地人带来的土地扩大的好处,换取这些租地人放弃使用该段外滩码头的权利。尽管由于外滩对于租界的极端重要性,这次利益交换并未成功,但事实上在租界新修道路、建人行道、筑堤坝的过程中,成功的案例比比皆是。值得注意的是,这三种调节机制的前提,就是公私领域界限的明确化。这种利益交换在租界创建阶段无章可循的情况下,在外滩空间的演进过程中起到了重要作用。

事实上,直至外滩的地价上涨到建设轮船码头无利可图,关于外滩功能的议论从未中断过。1880年前后,以怡和、太古、大英火轮为首的行业资本提出了一项动议来实现其对、外滩土地利用的要求。时任总董的李德立在租地人会议上发言竭力反对这种被他称为是损害自然美的企图,使这项议案最终未能通过。而外滩的地价也正如克锡所预料的,在短短数十年间涨了数千倍。以和平饭店北楼为例,1844年11月当这块土地被“永租”时,其租价仅每亩42两,到1869年工部局估价时,这块地每亩已达6,000两,已涨了143倍。1933年这块地基的估价达到每亩36万两,较之1844年的每亩42两,90年间涨了8571倍。0而外滩头等地产的平均价格都在25~35万两每亩,比之虹口的码头用地高出5~7倍。市场调节的租界房地产价格使得租界土地形成了许多地价等级,这一等级对于租界的经济布局具有重大的影响。外滩迅速成为了银行、保险公司、高级旅馆、高级办公楼等需展示实力之高盈利行业的荟萃之地,也就完成了这一租界的城市公共空间自航运要地向经济、金融中心的场景转换。

二、华洋竞争与外滩空间尺度

外滩尺度之变化总体来说是一个逐渐增大的过程,是《土地章程》规定、泥沙沉积、码头建设和工部局修缮等多重因素共同作用的结果。而其中华洋竞争起到了关键的作用,其中包括土地章程的限定,以及清地方政府对沿江土地主权的坚持等方面。

19世纪40年代前,外滩为黄浦江滩地,沿江有纤道。开埠之后,1845年订立《土地章程》中规定:“从洋泾浜北起,沿黄浦江原有一大路……其宽度应具海关量度二丈五尺。”而早期的租地边界也是按照这一尺度确定的,也就是自涨潮线到租地边界留有约8.95米宽的道路。

伴随着60年代外滩码头的建设和运营,码头逐渐向江内的扩张,大量泥沙开始淤积,使黄浦滩逐渐变宽。租界租地人对于黄浦滩变宽从自身利益出发提出了各种设想。1865年1月英国领事温斯达(C.A.Winchester)致信工部局董事会,提出在外滩建设一个码头体系来利用不断扩展的黄浦滩,1868年6月30目的工部局董事会讨论了这一建议,即开拓黄浦滩的涨滩,多出的宽度在建造码头体系之外,用于扩大沿江租地人的土地和建立开拓基金。董事会提出的解决方案中甚至对每个沿江租地人获得额外土地的面积都已计算清楚。

然而外滩公园的建设改变了这一出租土地外拓和建设外滩码头体系的进程。外滩公园用地也是泥沙沉积形成,和外滩扩展的土地具有同样的性质。上海道台明确要求“这块滩地为中国政府的公有土地。鉴于公共花园是非盈利性的公众游憩场所,准予发给道契并免除押租,但每年仍须交纳土地税。今后如发现在这块土地建造以盈利为目的建筑物或将土地出租给私人,中国政府将收回这块土地”。这种标准同样被施加在了外滩滩地利用上,外滩也因此保持了其作为城市公共空间的属性。清光绪五年(1879年),英美租界工部局在外滩辟建了上海最早的街道绿地(图3),当时在沿江人行道与车行道之间铺上草坪,耗用规银5000两。这一绿地的建设大大提高了外滩作为租界公共空间的质量,并改变了外滩的空间尺度。

纵观黄浦滩宽度的变迁,滨江出租土地的边线除了个别因为道路拓宽和建设人行道而有所变动外,基本保持未动。但这一边界的性质却发生了彻底的变化。在开埠伊始,沿江出租地块和其附属黄浦江码头之间仅有一条利用率不高的纤道;在土地面积足够使用、隔路有私人码头、沿江边界并无明确的公有领域来确认边界的情况下,租地人的建筑也多后退来形成一个庭院。租地人私有领域的边界是模糊的,具有向江边扩展的趋势。在黄浦滩有可能拓宽时,无论是工部局还是沿江的租地人,首先想到的是将私有领域向前扩展。然而在19世纪60年代末,沿江的土地

性质被明确定位为城市公共空间;沿江的码头也有半数成为租界所有租地人的公用码头,作为公有领域和私有领域边界线的沿江地块的外滩边线就趋于明确了(图4)。伴随着外滩地价的增长,充分利用土地的价值成为租地人建造房屋的首要目的。此时的建筑不仅在高度上日新月异,原先退界建造的建筑在翻新过程中也多贴红线建造。

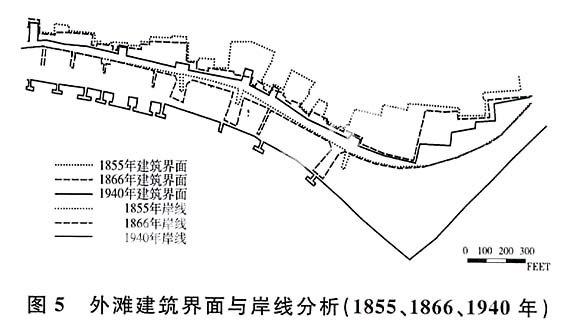

在水面一建筑水平距离的变化历程中(图5),沿江出租地块的边界保持了相对稳定,影响黄浦滩宽度变化的最主要因素还是港岸设施引起的江滩变化、建筑与地块边界关系的变化以及道台当局、租界市政机构针对这一变化的应对措施。道台对土地利用方式的限制,是外滩这一城市公共空间形成的关键所在。

三、地价与外滩建筑高度

开埠伊始,外滩最早建造的楼房多是两层的楼房,建筑物高度在8~10米左右。和此时建筑与水面的水平距离相比,外滩建筑高度与宽度形成的比值关系在1:2~1:5之间。19世纪60年代开始,外滩地价开始飞涨,原有的两层建筑已经不能适应新的级差地租体系对土地利用的要求。土地频频转手,而建筑也多被翻造,新建筑高度也多增至三层。对土地的充分利用成为外滩新建筑的设计出发点,建筑前的庭院消失了,建筑多压红线建造。建筑高度增加、位置前移,外滩的宽度在这一时期也有所增加,因而建筑高度与宽度的比值关系总体较前一时期有所增长,但呈现出各地块间不一致的趋势。

20世纪20~30年代,海关及外商银行、公司等在路西侧按西方建筑样式建造的风格迥异的大楼先后落成。1929年建成的沙逊大厦以77米的高度,成为外滩建筑的最高点,外滩的高宽比数值大约处于1:1~1:3之间。

在外滩形成、发展的百年间,外滩的宽度与高度总体上均有增加。但是与街道的高宽比变化给人的感受不同,外滩做为一个单面开敞的公共空间,其宽度变化对人主观感受的影响要小得多。建筑物尺度的改变成为影响外滩形象的首要因素。伴随着建筑物自低矮的“康普拉多”式翻建为高至十余层的大厦,外滩也就完成了自田园风光的江滩到繁华都市之中心的转化。

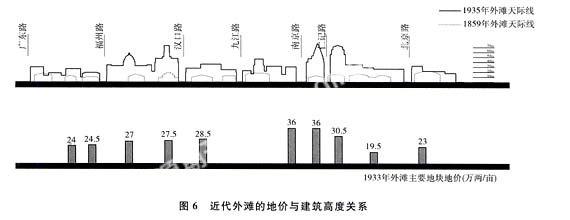

观察外滩各时期立面轮廓线,我们可以发现一个有趣的现象,早期外滩的轮廓线是平缓的,建筑物在面宽和高度上比较相似。而20世纪20、30年代之后,外滩建筑的尺度和高度差别迅速扩大,中国银行、和平饭店、江海关和汇丰银行在宽度与高度上成为外滩建筑中的佼佼者。是什么原因造成了这种建筑尺度的变化?

按照1845年订立的《土地章程》规定,租界出租土地的地块是有大小限制的,“每家租地不过十亩”。尽管事实上这一约定并未被遵守,但早期出租地块的面积大小相差不大,如英商麦都思租地13.031亩,美商旗昌行租地10.979亩,英商公易行租地10.071亩等。从《1855年上海洋泾浜以北外侨居留地分图》中可以验证这一点,这一时期外滩土地出租具有匀质的特征。此时外滩建筑的首要目的是满足洋行经营、储存货物和居住等单纯的使用功能,建筑风格和尺度非常相似。

外滩地块和租界不临江地块相比,有着天然的航运和景观的优越性。随着航运贸易的发展,洋行之间出现了激烈的竞争。不同的洋行对码头、仓库和办公空间的需求也渐异,有原外滩租地人因经营不善转让土地离开外滩的,也有实力提高的公司新租用外滩土地的。1845年至1925年间“除了少数机构如上海总会、海关、怡和洋行和英领馆从设立之初就一直在原址之外,其余土地使用者均有变化”。在土地的转手中,沿江土地逐渐都被较有实力公司占有,如汇丰银行在买下的原华记洋行花园的地基上起造行屋、新沙逊洋行买下了琼记洋行的地产。伴随着这些实力雄厚洋行的发展,原有的小地块不能满足大尺度建筑的需求,沿江土地的兼并就开始出现了,如1920年汇丰银行买下了相邻的义源洋行和别发洋行的土地建造了新大楼。土地转手和兼并的结果是实力雄厚的洋行拥有地段较好的、较大的地块。原有的滨江土地的匀质性被打破,经济实力成为左右土地所有权与尺度的重要因素。

公共租界外滩早期的地价较为均衡,尽管早期道契并无价格,这一点可在工部局扩建道路向租地人买地的价格中得以确认。至1933年,外滩一线地价已经有了巨大的落差,最高的新沙逊洋行和汇中饭店地价达到了36万两每亩,而最低的扬子保险公司用地价格只有11.5万两,上下相差3倍有余。地价差异的出现和公共租界中区部分道路的发展密不可分。地价较高的几个地块分别位于南京路口、福州路口。南京路和福州路是英租界内通达黄浦滩的东西干道,外滩地段和跑马场的双双繁荣推动着这两条道路的发展,成为租界的闹市中心。在1929年的上海地价图上,可以清晰的看到上海地价最高的区域是由外滩和南京路组成的“T”字型,处于租界中区主要东西向干道与外滩交叉口的地块价格较之外滩其它地块更高。较高的地价和须缴纳与地价成比例的地税提升了土地利用的成本,提高建筑容积率成为降低成本、保障盈利的必然途径。而提高容积率的方式则表现为尽可能占满土地以提高建筑密度和尽可能增加建筑高度以增加建筑面积。城市发展带来的地价分级直接导致了建筑尺度的变化(图6)。

随着外滩由航运中心转化为经济中心、金融中心,外滩建筑在其本身的使用功能之外,其形式、尺度具有了特殊的象征意义。最初的外滩建筑多为两层,造型单一,建造简单,“对实用的需求远大于对装饰的追求”。然而伴随着租界经济的发展和外侨人数的增加,以及专业建筑师的出现,外滩的建筑越来越趋向于西方传统的建筑形式,“上海的建筑设计、建造技术以及建筑材料等方面也逐渐与欧洲靠近,加上上海本地的气候因素和直接来自欧洲的各种建筑风格的介入,殖民地外廊式在演变和走向成熟的同时也逐渐丧失了自身的特征,又融汇于欧洲本土建筑风格之中”,建筑的尺度也“力求有贵族气派”。这种对形式和尺度的追求有商业与社会竞争的因素在内。一方面外滩已经成为上海社会稳定与经济繁荣的象征,“外滩的恢宏楼群,则是上海社会稳定的准衡”,另一方面外滩建筑的尺度本身也成为洋行间经济竞争甚至华洋政治竞争的标志物。如中国政府建造的海关大楼采用了西式风格,在尺度较大的同时其大钟成为宣示政府主权的一种象征;而中国银行与沙逊大厦的高度之争也象征着中资金融机构意图通过物化的建筑来与外商展开竞争的决心。

总之,外滩建筑的尺度与高度是租界土地兼并、地价增长、经济发展、华洋竞争等多重因素共同作用的结果。这一上海最具标志性的轮廓线,承载着各种社会力量在这百年间发展与竞争的历史。

(责任编辑曾静)