循环物流中再制造技术应用的理论研究

钟世臣

摘要:随着物流技术的不断发展,再制造技术逐渐引起了更多的关注,如何构建高效的再制造系统模型是实现循环经济目标的关键问题。文章从再制造技术的理论出发,综合考虑各项影响因素,指出再制造系统管理的重点环节。最后根据柔性制造系统引入了柔性再制造系统理论,作为再制造系统建设的方向。

关键词:循环物流;再制造技术;反向物流

中图分类号:F049文献标识码:A

Abstract: With the continual development of logistics technology, reproducing technology is gradually arose more attention, how to construct efficient reproducing system model is a key question of realizing cycle economics aim. In the paper from point of view of reproducing technology theory, every affection factor is synthetically considered; the important links of reproducing system management are pointed. Finally flexible reproducing system theory is introduced according to flexible manufacturing system which is regarded as the way of reproducing system construction.

Key words: cycle logistics; reproducing technology; return logistics

1循环物流的基本理论

循环物流是在循环经济的理论基础上发展起来的。所谓循环经济,指的是生态经济,它要求运用生态学规律来指导人类社会的经济活动。循环经济是以物质、能量梯次和闭路循环使用为特征的,在环境方面表现为污染低排放,甚至污染零排放;循环经济倡导的是一种与环境和谐的经济发展模式。与传统经济相比,循环经济的不同之处在于:传统经济是一种由“资源—产品—污染排放”单向流动的线性经济,其特征是高开采、低利用、高排放。循环经济要求把经济活动组织成一个“资源—产品—再生资源”的反馈式流程,其特征是低开采、高利用、低排放。

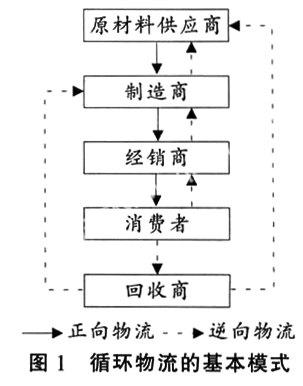

循环物流是发展循环经济的主要手段,是提高资源利用率的重要基础。循环物流是指从制造商到消费者的正向物流和从消费者到销售商、制造商的逆向物流构成的循环系统。基本模式如图1所示。

循环物流不是各个物流功能要素简单的叠加,而是从系统的角度对各种物流要素的优化组合和资源合理配置,最终实现资源消耗和污染的减量、物流效率的提高和物流总成本的降低[1]。

2循环物流中再制造理论

传统循环经济的“3R”原则是“reduce再减量,reuse再利用,recycle再循环”。我国有关专家在此基础上提出了“4R”原则(reduce减量化,reuse再利用,recycle再循环,Remanufacture再制造)。

减量化原则(reduce),要求用较少的原料和能源投入来达到既定的生产目的或消费目的,进而到从经济活动的源头就注意节约资源和减少污染。减量化原则要求产品的包装应该追求简单朴实而不是豪华浪费,从而达到减少废物排放的目的。

再使用原则(reuse),要求制造产品和包装容器能够以初始的形式被反复使用。再使用原则要求生产者应该将制品及其包装当作一种日常生活器具来设计,使其像餐具和背包一样可以被再三使用。再使用原则还要求制造商应该尽量延长产品的使用期,而不是非常快地更新换代。

再循环原则(recycle),要求生产出来的物品在完成其使用功能后能重新变成可以利用的资源,而不是不可恢复的垃圾。按照循环经济的思想,再循环有两种情况,一种是原级再循环,即废品被循环用来产生同种类型的新产品;另一种是次级再循环,即将废物资源转化成其他产品的原料。原级再循环在减少原材料消耗上面达到的效率要比次级再循环高得多,是循环经济追求的理想境界。

再制造原则(Remanufacture)是指将一个旧产品恢复到“新”的状态的过程,在这个过程里,旧产品被拆卸、检测,有再利用价值的部件被重新应用到“新”产品中,使新产品具有和原产品一样或更高的使用性能。例如:汽车零部件“再制造”主要是通过运用先进的清洗、修复和表面处理等技术,使废旧零部件达到与新产品相同的性能。这意味着,如果能“继承”老产品附加值的70%,磨损补偿仅需本体材料1%~2%,“再制造”的零部件质量和性能就能达到或超过原型新品,总体成本不超过新品50%。如此迅速的废物利用,将节能60%、节材70%以上,达到资源节约和环境保护的目的[5]。有关专家指出,“再制造”零部件的生产成本相当低,其使用价值和新品相当,但价格只有新品的一半以下[5]。

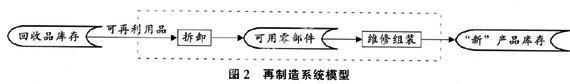

再制造是逆向物流中的一个重要组成部分,它是减量化、再利用、再循环的重要手段和方法,也是一项补充。再制造系统模型如图2所示。

再制造的特征主要体现在管理过程中的各项不确定性:(1)废旧品回收的数量不确定;由于废旧产品来源于生产、流通以及生活消费等各个领域,所以分散性较高,各个领域回收数量不确定性较高。(2)回收到达的时间不确定;由于回收的来源比较多,回收渠道多样化,所以回收产品到达时间具有不确定性。(3)再利用需求的不确定;再利用的需求来源于顾客,由于顾客需求的时间、数量和类型都存在不确定性,所以再利用需求也存在不确定性。(4)再利用的方法不确定;不同种类、不同状况的废旧物资混杂在一起,再制造的工艺过程存在这较大差异。所以为了保证发挥废旧物资的最大效用,我们需要采用不同的制造方法[3]。

3再制造技术的应用管理

3.1再制造系统模型的构建。鉴于再制造技术的重要性,要想使再制造技术对社会发挥更大的效用,就需要构建合理的再制造模型,以降低再制造管理中的诸多不确定性。构建再制造系统模型需要考虑的因素有以下几个方面:(1)企业生产、回收产品的种类:一般来说种类越多,管理中的不确定性就越高;管理就越复杂。另外,不同种类的产品回收渠道也不尽相同。例如:汽车旧产品,可通过维修、报废工厂回收,分类后直接交给零部件供应商。(2)企业回收产品的渠道:一般回收渠道不会是单一的渠道,所以我们需要判断回收成本最低,效率最高的渠道是哪一种,然后从整体出发扩充该种渠道的,使其成为主要渠道。(3)回收处理过程中的材料损耗:主要包括检测成本、新增处理材料的消耗成本。(4)回收、再制造中心的地理位置与消费区域和收集源的分布区域:其位置关系与分布区域决定了回收过程运输成本与再制造产品流向消费区的运输成本。(5)废弃产品的处理场所:该场所的位置决定了废弃物品的处理成本,主要是指运输成本。所以,我们需要认真调查、分析以上各因素的影响,准确预测再制造过程的各环节成本的构成。在此基础上构建合理高效的再制造系统。

3.2再制造系统的重点环节管理。再制造系统构建工作完成以后,重点问题就是系统的管理问题,如何实现预期的目标?总体上来说,主要是抓好以下几个环节的管理:(1)回收产品预处理:回收产品经过预处理以后,可以有效的降低成本。一是运输量可能会大大减少,二是回收能力可能会大大提高。(2)回收品库存、可用零部件库存管理:由于库存输入、输出的不确定性,造成库存管理的复杂性较高,如何降低库存管理总成本则显得尤为重要。(3)再制造工艺过程管理:不同类型的回收产品,处理工艺存在着较大差别,同类产品处理工艺也可能是多样化的。工艺选择适当,可以大大提高再制品的价值。(4)IT技术的合理应用:对于逆向物流同样需要IT技术的支持。例如:对于某些回收产品可能因为回收、再制造不及时,而直接转化为废品。所以,合理的使用IT技术可以提高逆向物流的效率。

3.3柔性再制造系统技术的应用。柔性再制造系统可以同时对多种产品进行再制造;通过快速重组现有硬件及软件资源,实现新类型产品的再制造;动态响应不同实效形式的再制造加工;根据市场需求,快速改变再制造方案;具有高度的可扩充性、可重构性、可重用性及可兼容性,实现模块化、标准化的生产线[4]。

通过构建柔性再制造系统,可以有效地缩短再制造的时间,增加再制造加工系统的柔性,提高产品的性能、质量,相对于传统逆向物流再制造系统可以大大降低管理过程中的不确定性,对制造业的影响尤为重大。

当然,我们不能追求柔性最高,应该在、提高柔性所需的成本与所能带来的社会效益、及系统的效率之间进行综合平衡。

综上所述,循环物流管理是涵盖了产品生命周期管理的各个部分,是实现可持续发展的重要措施。再制造技术是反向物流功能实现的主要方法与手段,越来越多的企业会认识到它的战略重要性,投入更多的资源改进反向物流系统。所以,再制造技术的发展对于我国物流管理水平的提高起着至关重要的作用。

参考文献:

[1] 高志雅. 循环经济体系下的物流管理模式研究[J]. 电力标准化与技术经济,2007(62):26-28.

[2] 储洪胜,宋士吉. 反向物流及再制造技术的研究现状和发展趋势[J]. 计算机集成制造系统,2004,10(1):10-13.

[3] 王浩川,杨明明. 浅论再制造物流网络设计的进一步优化[J]. 物流工程,2007(8):60-61.

[4] 崔培枝,朱胜,姚巨坤. 柔性再制造系统研究[J]. 机械制造,2003(508):127-129.

[5] 山东省政府节约能源办公室. 汽车零部件再制造技术可节材达70%以上[EB/OL]. (2008-05-06)[2009-03-01]. http://www.sdetn.gov.cn/jnb/xhjj/bfqc/webinfo/2008/05/1209094759453059.htm.

[6] 范体军,陈荣秋. 绿色再制造运作模式分析[J]. 管理学报,2005,2(5):564-567.