“取得”类双宾句的领属构造探析

王 苹 曾 莉

摘 要:“取得”类动词后的两个名词性成分是领属构造还是双宾语构造,是学界存在分歧的问题。本文从认知的角度结合语义和语用来分析汉语领属构造的结构规律,以此说明“取得”类动词后的两个名词性成分不是典型意义上的领属关系,而是双宾语构造。

关键词:“取得”类动词 双宾句 领属构造 认知理据

一、引言

双宾语句的基本模型为:主语+谓动+名1+数+量+名2

主语为动作的施事,谓语动词为施事发出的动作,名1是近宾,名2是远宾。

目前语法学界对双宾语动词的范围界定还很不一致。以张志公(1980),邢福义(1991),张静(1986),黄伯荣、廖序东(1997)为代表的学者只承认“给予”义双宾语句,而以赵元任(1979),胡裕树(1981),朱德熙(1982),马庆株(1983),李临定(1984),陆俭明(1997),张宁(2000),张国宪(1997),徐杰(1999)等为代表的学者则认为有“给予”义和“取得”义两类。分歧的焦点在于“取得”类动词后的两个名词性成分到底是领属构造还是双宾语构造。

“取得”类双宾句是指谓语动词本身含有“取得”义并能由句式赋予其“取得”义或谓语动词本身没有“取得”义但能由句式赋予其“取得”义的双宾句。常用的“取得”类动词有:“买,偷,抢,娶,拿,收,扣,罚,骗,赚,租,借”等。其中“租,借”有两个相对义项,用在“取得”类双宾句中的是“租入”与“借入”义项。

二、汉语领属构造与语言共性规律

认知语言学学派认为,既然自然语言是人类认知活动的产物,又是认知活动的工具,其结构和功能就应视为人类一般认知活动的结果和反映。人类的语言能力是与非语言的一般认知能力密切相关的,语言机制作为认知机制的一部分,应将二者结合在一起进行研究。认知语言学在形式和意义之间,着重于意义,强调概念结构的中心地位。它注重研究句法里的隐喻结构及相似性特征。“认知语法”以追求概括性为首要目标,它运用一些基本的认知原则或者说认知图象对语言不同层次、不同方面存在的并行现象以及不同句式的语法现象作出统一的解释,以收以简驭繁之效。汉语作为一种缺乏形态,并不严格要求外在形式标记的语言,其句法结构比起形态丰富的语言来更加明显地倚重概念和象似的原则。因此,认知语言学的路子和汉语的研究自然具有更强的亲和性,更容易揭示汉语这种类型的语言背后隐藏着的规律。

(一)“可让渡”与“不可让渡”

研究语言共性和语言类型学的学者普遍将领属关系分为“可让渡”和“不可让渡”两个类别。从认知图式上说,前者通常指领有者和所属物之间较稳固、不可分离、永久性的关系,如某些抽象的所属物(如“名字”“性格”之类)和亲属关系等;后者通常指那些可转让、非永久性的领属关系,如人与物品的关系。由于表示可让渡关系的领属形式的内部语言距离(所表达的语言成分反映在认知概念上的距离)比表示不可让渡关系的大,因此可让渡关系往往用语言距离较大的可让渡领属形式表达。Haiman(1985)注意到,在汉语领属定中结构带“的”和不带“的”两种形式中,前者的内部语言距离较大,后者则较小,它们应分别为表可让渡和不可让渡关系的两种形式。也就是说,在表可让渡的领属形式中,“的”是其表可让渡的标记,“的”不可以省略掉;而在表不可让渡的领属形式中,无“的”是其表不可让渡的标记。

(二)“的”与“这/那”

“取得”类双宾语句中的名1与名2是什么关系?如:

(1)他偷了我一张邮票。

(2)我买了他一所房子。

(3)他娶了张家一个闺女。

(4)你妈妈收了你两百块钱。

从上述例句可看出,“取得”类双宾句中的名1与名2之间通常是人与物品的关系。假设它们是省略了“的”字的表领属关系的单宾句,根据上文所述,由于其动词后的两个名词之间是人与物品的关系,即它们是可让渡关系,那么它们应该处于带“的”的这种领属结构形式。而事实上,在日常用语中,这种句式里的名1与名2之间通常没有“的”字。在此,要排除在非正式、语流速度较快的口语里往往也可隐去“的”的表领属关系的单宾句,如“不要打我手,不要碰我书包”。所以上述假设不成立。

另外,朱德熙先生(1982)在谈到表示“取得”的双宾语结构时所举的实例就是如上4个。他认为,如果这些句子的名1与名2之间有“的”字,或者虽然没有“的”字,但名2之前有指示代词“这”或“那”,那么,这些句子应分析为单宾语结构;如果这些句子的名1与名2之间没有“的”字,但名2之前有数量词(如例(1)~(4)),则应分析为双宾语结构。可见,“取得”类双宾语句可以转化为表领属关系的单宾语句,转化的标志是近宾语和远宾语之间有“的”字,或远宾语前头有指示代词“这/那”。 Croft(1990)提出了一个蕴涵性的语言普遍特征:如果某个语言有两个语义相近的构造,其结构在语言(外部)距离上有所区别,则它们在概念距离上也有平行的语义区别。根据这个特征,我们可知:“取得”类双宾语句与表领属关系的单宾语句虽然语义相近,但由于形式有别,所以它们在语言的内部距离上(认知概念上的距离)也有平行的区别。

(三)认知理据

在汉语的领属结构里,为什么只有当其中心语为表人际社会关系和机构的词时才能不带“的”,而其中心语为物品时通常要带“的”?我们把能省略“的”的领属结构称为DN,不能省略“的”的称为DdN。

首先,DN结构的实质在于,它是在关系的坐标上通过某个确认指标将某个特定对象的所指规约地固定下来。因此,能否用专名指称可看作是能否形成DN结构的一个首要条件。我们说“我哥哥/我们学校”,因为“我哥哥”指张三,“我们学校”指宁波大学;我们不说“我书/我钢笔”,因为我的书或我的钢笔虽然有不同于其他人的书或钢笔的地方,但这类个体差异并没有重要或显著到能被人规约地意识到,并可以用专名去指称的地步。

另外,双向领属关系也可推广开来解释所有的DN形式的构成条件。所谓双向领属关系,指两个相关实体之间密切的互动关系,这种关系可使这两个实体相互打上对方的烙印,简单地说,就是两个实体能够相互领有。由于双向领属关系代表了两种关系的所指的交集,因此在指称上比单一关系的所指要确定得多。如“我的书/钢笔”之所以不能隐去“的”,正是因为不能满足这一条件,“书/钢笔”只能被我领有,而不能领有我;而“我(的)哥哥/我们(的)学校”中的“哥哥与我/学校与我们”都蕴含有双向领属关系,“张三是我的哥哥”说明了我对张三的领有关系,这种关系同时意味着“我是张三的妹妹”,即张三领有我;“宁波大学是我们的学校”说明了我们对宁波大学的领有关系,这种关系同时意味着我们归属于这个机构,“我们是宁波大学的成员”,即宁波大学领有我们。从距离象似性的角度看,具有双重领属关系的实体之间的距离会比只有单独一层关系的实体的距离更近。DN是粘合式(紧密),其概念上的整体性程度较高;DdN是组合式(松散),它的两个部分在意义上保持着较大的独立性。

现在,让我们再来看看“取得”类双宾语句中动词后的两个名词性成分能否构成领属结构中的DN结构。首先,它们二者不能用专名指称,如例(1)~(4)中的“我一张邮票”,“他一所房子”,“张家一个闺女”,“你两百块钱”。其次,它们之间没有双重领属关系,“一张邮票”“一所房子”“一个闺女”“两百块钱”只能被我领有,而不能领有我。因此,它们不符合领属结构中的DN结构,故“取得”类双宾语句中的两个名词性成分不构成典型意义上的领属关系。

(四)句式转换

从日常生活中的语言事实可以看出,双宾语句中动词后表人的名词性成分可以提升为被动句的主语,而单宾语句中动词后表领属关系的“的”前的名词性成分不能提升为被动句的主语。如:

(5)小刘偷了我一本书。(双宾语句)

→我被小刘偷了一本书。

(6)他看见了小王的一本字典。(单宾语句)

→*小王被他看见了的一本字典。

这一事实进一步说明像例(1)~(4)这样的句子属于双宾语句,它与表领属关系的单宾语句有着严格的区别。

三、双宾语句的认知结构

双宾语句表示某种事物的给予或取得,从认知上说,它表示受事物在起点和终点之间的移动。根据句子的语义指向,它可以分成两类:

第一类表示“给予”。主语名词是授予者,近宾语名词是接受者,远宾语名词是受事物。受事物的移动方向是“主语(起点)→近宾语(终点)”。如:

(7)他给了我一本书。

第二类表示“取得”。主语名词是接受者,近宾语名词是授予者。受事物的移动方向是“主语(终点)←近宾语(起点)”。如:

(8)我拿了他一本书。

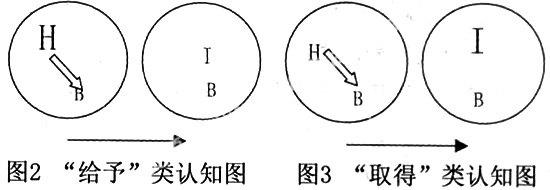

以上两类句式可分别用图2和图3来显示其情景,请看图解:

(H代表“他”, I代表“我”,B代表“书”,大圆圈分别代表“他”和“我”的支配范围,双线和单线箭头分别表示“使动”和“转移”。)

从人类认知客观世界的角度来看,例(7)和例(8)代表对同一事件的两种不同的观察方式。从图2和图3所显示的情景可看出,它们的内容是一样的,其语义对立在于对情景的不同方面加以“突显”(salience),在图中用粗体表示。在图2和图3中,H都是B移动的出发点,I是B移动的终点;不同的是,在例(7)里“他”是施动者,因而在图2中,H主动授予这一事件便突显出来;在例(8)里“我”是施动者,因而在图3中,I主动获取这一事件便突显出来。这样看来,我们完全可以主张,“给予”类双宾语句和“取得”类双宾语句只是一回事情的两种不同的描写法而已。

四、句法、语义、语用分析

(一)“取得”类双宾语句的句法特点

1.形式特征:(“取得”类)动词+名1+数+量+名2

2.转换特征:从+名1+(“取得”类)动词+数+量+名2

“取得”类双宾语句中的名1与名2之间无结构上的关系,它们处于并列的语法地位。“取得”类动词与它们分别发生间接与直接支配关系,因而名1也叫间接宾语,名2也叫直接宾语。通过介词“从”,“取得”类双宾语句中的近宾语(间接宾语)可移至谓语动词前面,从而转换成单宾语句。也就是说,“取得”类双宾语句式中的名1可以实现两种句法位置:一种是在动词后充当间接宾语;一种是在动词前充当状语。二者存在着一种变化关系,但并不完全对称。从句式语法出发,句法成分不可能在不发生价值变化的前提下完成移动,名1的受动性、施动者的控制力以及动词的及物性强度等状况决定着名1的句位实现。

(二)“取得”类双宾语句的语义特征

朱德熙(1979)在论及双宾语句时给出的“给予”意义是:

1.存在着“与者”和“受者”双方;

2.存在着“与者”所与亦即“受者”所受的事物;

3.“与者”主动地使事物由“与者”转移至受者。

给出的“取得”意义是:

1.在着“得者”和“失者”双方;

2.在着得者所得亦即失者所失的事物;

3.得者主动地使事物由失者转移至得者。

由此,我们可以把双宾语句式的语义概括为:施动者有意识地使事物发生转移。相应地,“取得”类双宾语句式的语义我们可以概括为:施动者有意识地(主动地)从与事那儿获得受事物。

(三)“取得”类双宾语句的语用分析

语用分析中有一对指称概念—有指(referential)和无指(non-referential)。有指名词指能同语境中某个具体的人或事物等同起来的名词性成分,它通常不能作双宾语结构中的远宾语。无指名词则只表示该名词的抽象属性,不指称语境中具有这种属性的具体的人或事物,它通常不能作单宾语结构中的“被领有者”。这对概念是我们认识和分化“取得”类双宾语句和表领属关系的单宾句的一把钥匙。

从日常生活中表“取得”义的双宾句中可以看出,此类句式中的远宾语通常是无指的,其形式通常是“数词+量词+名词”,其前也没有“这,那”等指称词语。Taylor(1989,见廖秋忠1991)对领属意义作出了最严格的定义,他描写出典型的领属意义的八种基本特征,第二种就是:在领属关系中,被领有者是某个/群特指的具体东西。也就是说,被领有者是有指的。这与“取得”类双宾语句中的远宾语的无指恰恰是相反的。同时,由大家公认的典型的双宾语句——“给予”类双宾句式也可看出,该类句式中的远宾语也通常是无指的,如:

(9)我寄给你一封信。

(10)弟弟递给我一碗水。

(11)我赠了他十元钱。

(12)张明给了他一个皮球。

(13)他交给组织上一份总结。

这类句式中的远宾语和“给予”类双宾语句中的远宾语一样,也通常是“数词+量词+名词”,是无指的。可见,“取得”类双宾语句中的远宾语并不是表领属关系的定中结构中的中心语,而是和“给予”类双宾语句式中的远宾语一样,都是动词的直接宾语。

(四)“取得”类双宾语句的句式转换

事实上,表“取得”义的双宾语句往往可以通过在其近宾语前加“从”“向”等表方向的介词性成分来进行变换,如:

(14)我拿了她一本书。→我从她那儿拿了一本书。

这种类似于表“给予”义的双宾语句往往可以通过在其近宾语前加“给”这个表方向的介词来变换,如:

(15)他送了我一本书。→他送了一本书给我。

这种转换与双宾语句的性质有关。双宾语句在句法上的定义为:谓语动词与名1、名2分别发生支配关系,名1与名2之间无结构上的关系,它们处于并列地位。由于其名1与名2之间无结构上的关系,因而其名1可通过相应的介词进行转移。另外,例(14)中的“她”由于施动性较强,所以它要求挨近施事;而例(15)中的“我”由于受动性较强,所以它要求挨近受事。而表领属关系的单宾语句则不能通过介词对其领有者进行转移,因为其领有者与被领有物有着严密的结构关系(偏正关系),紧密地融合在一起,不可随意分开,否则,其原来意义就会发生变化。由此可以看出,无论是“给予”类双宾语句,还是“取得”类双宾语句,其近宾语都是一个表受事物转移方向的宾语。所以,“取得”类双宾语句中的近宾语与远宾语不是领位结构的定语与中心语的关系,而是授予这个动作的移动方向和受事物的关系,即与事和受事的关系。

五、“取得”类双宾语句的深层格分析

“取得”类双宾句和表领属关系的单宾句的基本语义有相似之处,即都表示“施事获得受事物”,这或许就是人们对“取得”类双宾语句的合法地位引起争论的原因之一。然而,仔细研究他们的深层格,就可发现它们在深层结构上是有区别的:

“取得”类双宾语句的深层结构是:主格+谓词+与格+宾格

领属义单宾语句的深层结构是:主格+谓词+属格+宾格

深层结构不同,反映它们的深层语义也不同:前者表示“施事获得受事物,与事失去受事物”;后者表示“施事获得受事物,领事是受事物的原属”。

“取得”类双宾语句中的与格与宾格之间在语义上存有支配关系,这是人们对双宾语句的合法地位引起争议的另一原因。事实上,这是由“取得”义动词本身特有的语义特征决定的,因为动词语义上的差异与句式的选择有很大关系(沈家煊,1999)。因此,这只是其内部的一个小特征而已,并不影响其成为广义双宾语句式下的一个小类。同时,我们也不排除“取得”类双宾语句可转换成属格(领属义)单宾语句或处所格(表处所的介词短语)单宾语句的可能性。因为每个动词的格框架特征并不一样,而“取得”义动词又具有不止一个格框架,它既可以出现在双宾语结构的环境中,还可以出现在使变领属结构(受事物的领属关系发生变化)的环境中和使变处所结构(受事物的处所发生变化)的环境中,如下所示:

1.双宾语结构: [——与格+宾格] 如:

(16)我拿了小张一本书。

2.使变领属结构: [——属格+宾格] 如:

(17)我拿了小张的一本书。

3.使变处所结构: [处所格——宾格] 如:

(18)我从小张那儿拿了一本书。

(注:中括号内的横线表示可以插入该动词的位置。)

可见,“取得”类双宾语句与表领属关系的单宾语句在深层结构与深层语义(深层格)上都是有着明显的区别的。

由以上讨论可以看出,“取得”类双宾语句在汉语中是具有合法地位的。无论是在认知结构,还是在句法、语义与语用分析及深层格关系上,它都不乏双宾语句式所应具有的理据。

(本文为宁波大学预研究项目[xyy08007]成果)

参考文献:

[1]陆俭明.关于语义指向分析[A].中国语言学论丛(一)[C].北京:北京语言文化大学出版社,1997.

[2]王玲玲.现代汉语格关系研究述评[J].汉语学习,1989,(5).

[3]李临定.宾句类型分析[A].语法研究与探索(第二辑)[C].北京大学出版社,1984.

[4]张伯江.关于“索取类双宾语”[D].21世纪首届现代汉语语法国际研讨会,2001.

[5]Haiman,John.Iconic and economic motivation[J]. Language,1983,(59).

[6]张敏.认知语言学与汉语名词短语[M].北京:中国社会科学出版社,1998.

(王苹 曾莉 宁波大学文学院 315211)