增长与就业关系刍议

莎日娜 额尔敦扎布

发展中国家长期以来有关经济增长与就业之间关系的主导理念就是:由工业化推动的高速经济增长是吸收剩余劳动力、解决隐性失业问题的根本之道。时至今日。这仍是我们制订国民经济发展战略的重要指导原则之一。不幸的是,2007年联合国开发计划署发布的《2006年亚洲地区人类发展报告》打破了这一幻觉,该报告声称:“东亚的成功故事背后。隐藏着‘无就业增长的挑战,年青人与女性正经历着‘无就业增长,劳动人口的增加远远快于工作机会的增加。”“无就业增长”因此引起国内经济学界的广泛争议。

并非因果

传统经济学告诉我们,经济增长和就业率提高是正相关关系。经济增长是就业增长的前提。但是经济增长不一定自然导致就业最大化。美国经济学家奥肯就两者之间的关系进行定量分析。发现了经济增长和就业率提高之间的关系。当经济增长率每提高1个百分点失业率下降-0.5个百分点。低于这个数字,经济增长率下降1个百分点,失业率就提高0.5个百分点。可见经济增长率和失业率两者是负相关关系。经济增长在多大程度上扩大就业,可用就业弹性系数表示,即就业增长率与GDP增长率之比。就业弹性系数总是在0和1之间变动,经济增长了。就业率就提高了。经济增长速度快,就业岗位增加,就业水平高,失业率低;反之,就业水平低,失业率高。实际失业率每超过自然失业率1个百分点,总产出将损失2.5%。这就是美国著名经济学家阿瑟·奥肯于1962年提出的著名的“奥肯定律”。

奥肯定律在中国似乎失灵了。自20世纪90年代中期以来,中国一直保持着较快的经济增长,但同期却没有出现相应的就业增长,GDP的就业弹性呈逐年下降趋势。据《中国统计年鉴》各年有关数据可以计算出,1985--1990年我国GDP的就业弹性为0.2992,1990--1995年下降到0.1165,1995--2000年则进一步下降到0.1078。一些学者(胡鞍刚1997,周其仁1997,张车伟等2002)认为就业弹性的下降趋势说明我国经济增长的就业效应在下降,经济的快速增长没有带动就业的相应增长。中国的失业率有可能超过国际警戒线12%,接近于14%。这在新中国历史上是前所未有的。

内蒙古就业弹性也不例外。从国家公布的统计数据可以计算出,2002--2007年,GDP增速分别达13.2%,17.9%、20.5%、21.6%、18%、19%,连续多年为居全国首位。2002年,全区就业人员1010.1万,比上一年减少0.32%。其中城镇就业人员247.26万,减少2.7%。2003年,就业人员1005.1万,比上一年减少0.5%。城镇就业人员也减少0.49%。2004年,就业人员1019.1万同比减少1.38%,城镇就业人员同比就业率增加1.3%。2005年,就业人员绝对量增加2.16%,但城镇就业率下降0.01%。2006年,就业人数绝对量同比增加0.97%,但城镇就业率同比下降0.18%。2007年,就业人数比上一年增加2.28%,其中城镇就业率增加1.3%,但城镇登记失业率仍为4%。2004--2007年的4年间,就业弹性系数为0.067、0.1、0.054、0.148,低于全国同一时期0.12的水平。

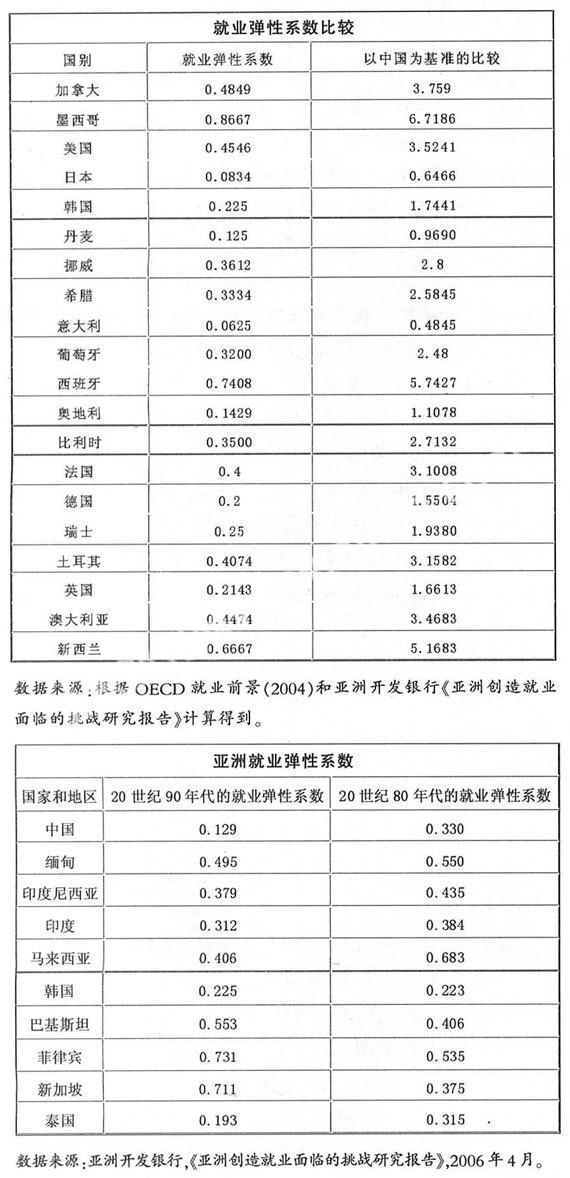

经济增长率和就业率之间应该有一个正相关关系。各国就业弹性系数情况可以证明这一点。

以上各国数据基本符合世界银行的估计。1995年世界银行在其年度报告中估算,低收入国家就业弹性系数为0.37,中等收入国家就业弹性系数为0.78,高收入国家就业弹性系数为0.24,发展中国家平均就业弹性为0.3-0.4。根据国内外经验,中国的就业弹性系数应该是0.3左右。

直面事实

经济学家蔡防提出了一种失业率近似估算方法。使用这种方法目前还是可行的。这一方法的基本思路是:失业人口可由城镇经济活动人口减去城镇就业人口得出,而城乡经济活动人口可由国家统计局提供的城乡加总数,减去农村就业人口数得出。

从我国劳动市场的运行状况看,我国的失业率一直维持在非常高的水平,如清华大学的胡鞍钢估计为20.1%。国家发改委宏观经济研究院的杨宜勇估计为23.3%到33.7%。

结构性失业,体制转轨性失业,经济转型性失业,不能解释为何存在如此之高的失业率。在计划经济时代,短缺是经济生活的常态,但总量性失业并未消失。中国劳动力的供求形势肯定会催发长期性失业,但劳动力的供大于求只是产生这种失业类型的必要而非充分条件。这种具有中国特色的长期性失业就是长期总量性失业。随着劳动者技能的逐渐提高,结构性失业率会逐渐降低;体制转轨性失业是特殊历史时期的现象,经过这几年来的消化吸收,加之相当多的下岗职工因年龄原因而逐渐退出劳动队伍,转轨型失业不可能持续存在。因此,失业以转型性失业和长期总量性失业为主要类型。在这两种失业类型中,转型性失业,其主要表现形式是资本深化型失业,受宏观经济政策和发展战略影响。这能有效地解释中国的企业为何在要素使用上不遵循资源禀赋的比较优势。长期总量性失业,主要受劳动力市场的结构性特征和经济制度的影响。资本深化型失业是造成上世纪90年代以来中国就业衰减效应的重要动因。深入研究和探讨资本深化型失业的形成原因和运行机理,是破解就业率下降的前提之一。

肇因探究

国际经验表明,经济高增长、资本高投入并不一定必然带来较高的就业增长,也不会自动地转化为就业机会的扩大。国际经验同时也表明,不同国家在战略目标上的选择不同,在宏观调控的手段和力度上的差异是巨大的,其结果也是截然不同的。

相当一部分学者认为,高增长低就业甚至无就业的奥肯悖论来自三产结构的不合理。国内很多地方在经济快速增长的同时,都在不断优化产业结构,资金、技术密集性企业替代了传统劳动密集型企业。结果,必然导致就业率下降,失业率提高。我们不赞同这种解释。经济结构调整是任何国家和地区的经济发展都必经的过程,为什么他们这个过程中不会出现“奥肯定律悖论”,我们这里出现悖论?这是一个必须回答的问题。按正常规律,资金和技术密集型产业替代传统的劳动密集型产业,必然会促进另一种劳动密集型产业——第三产业的发展。如果不是这样,必然出现以下两种结果:一是虽然经济增长了,但老百姓的收入并没有随之水涨船高,反而相对下降。政府税收、企业利润的增长快于大于居民收入增长。于是内需特别是消费内需难于启动,第三产业发展不起来:二是第三产业虽有发展,但是第三产业的劳动条件和劳工权益太差,劳动密集型产业变成了“工时超长型产业”,自然吸纳不了太多的员工。

选择什么样的宏观调控目标,直接影响就业。充分就业,是政府宏观调控的第一目标。面对巨大的就业压力,鉴于中国人多、劳动力资源丰富和资本短缺的基本国情,

决定了未来中国应该选择就业增长优先的经济增长模式。政府应当把创造更多的就业机会和增加就业人口规模作为首要的发展目标。就业政策应该成为中国优先的经济政策和社会政策。成为宏观政策的根本取向。实行不同的经济发展战略,形成不同的经济增长模式,通常带来不同的就业结果,从而导致相异的社会经济后果。国际上一般把亚洲四小龙作为实行符合比较优势发展战略的典型,而把一些中南美洲国家作为推行违背比较优势发展战略的代表。从长期来看,不仅前者经济发展绩效优于后者,而且降低失业率方面也优于后者。

分配体制是影响就业量的重要因素。中国GDP增长速度的数值很大,但是对于城镇和农村的老百姓来说要比政府增长慢一拍。总体上看,10多年以来国家财政收入翻了5.7倍,如果把这5.7倍的增长换算成年增长速度的话,平均每年上升16%,而城镇居民的可支配收入平均每年增长8%:农村的纯收入在过去的12年里面年均增长6.2%。同期,中国的GDP是按照每年平均10.4%的速度上升,这是去掉了通货膨胀的真实的GDP增长率。我们可以发现,国家的财政税收以超过GDP的增长速度在增长。而城镇居民特别是农民。这两个群体的增长速度要慢得很。可见,提高居民收入在国民收入中的比重、提高劳动者收入在国民收入初次分配中的比重,是扩大就业量、提高就业率的重要途径。

扩展就业门路,还需要优化所有制结构。尽管国有企业的固定资产投入是民营资产固定资产投入的好几倍,但是这些投资所能创造的新的就业机会。一直都是负的,并每年都在减少。而相比之下,尽管对民营经济的投人只有国有企业投入的1/4,但是民营经济仍然创造着几百万个就业机会。国家经济战略安全,第一个安全就是就业的安全,通过国有经济的安排,要创造更多的就业机会。但是我们看到过去10年的情况正好相反,恰好是国有经济的投入越多,但是实际上并没有创造新的就业机会。如果说充分就业是政府宏观调控的首要政策,那么必须鼓励民营企业的发展,创造更多的就业机会。

制约消费的因素。影响就业弹性本身。近年来,单位GDP中的工资比重、国民收入中的居民收入比重、消费对GDP的贡献率都在下滑。这几项重要经济指标不仅低于发达国家,也低于发展中国家的同类指标。以上三项指标的下降溶观上制约了就业量、就业率,从而导致高增长条件下的低就业或无就业。经济增长的最终目的是消费,增长是消费的手段,离开目的的手段是没有意义的。因此,提高消费基金比重是扩大就业的前提条件。

扩大就业和治理失业,应成为政府各项社会经济政策的优先目标。相应地,对各级政府业绩的考核和政策效果的评价,都应该把就业问题的解决放在优先位置。就业和再就业的重要性已经得到中央政府的高度重视。这一政策优先序原则已经体现在政府当前工作的议事日程中。