做一个健康的钢琴家(八)

李廷强

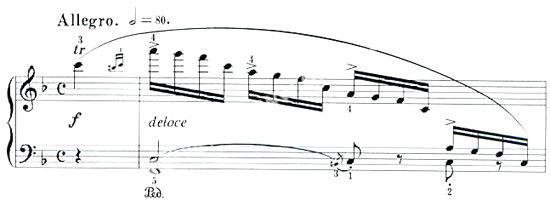

作品10之8

肖邦在这首练习曲中,要求弹奏者敏捷而迅速地把相同的手指位置做出上下八度的转移。这个手指位置的转移,实际上有赖于演奏者上半身整体性地在琴凳上的移动。因为这个移动可以有效地把前臂及手引领成直线,从而有效地减低手腕左右扭曲而导致的不适。

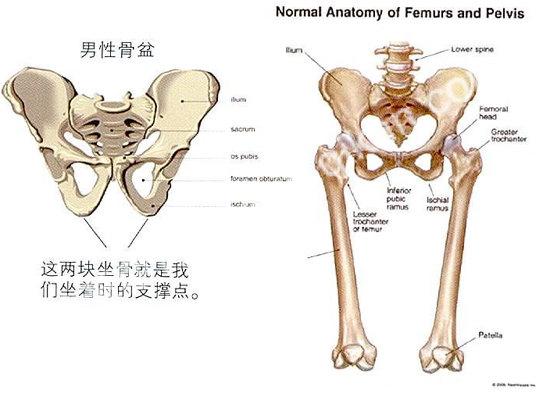

我在前几篇文章中已经一再指出:手腕的外侧如果被反复地扭曲是很容易出现过度疲劳的。避免这种情况出现的最直接有效的方法,就是运用身体重心的转移,把手臂与手掌维持在最自然的关系上。身体重心的转移则必须由两块坐骨来带动。换言之,我们坐在琴凳上时,不应当把身体的重心永远放在身体的中心点,而任由肩膀主动地带动身体左右移动。因为这个由肩膀引导的移动会明显地增加肩膀及手臂的负荷,令弹奏更加吃力。须知脊椎在骨盆及坐骨的带动下是可以偏离身体的垂直线的。这个时候,我们可以感觉到身体的重心位于左或右臀部,而非肩膀及颈部。这个拥有主导性活动能力的骨盆是手在琴键上弹奏时,上下正确地转移位置的先决条件。骨盆的活动能力则是由大腿控制的,一双自由放松的髋关节,是把躯干活动的控制交予骨盆的重要环节。这也是我们一定要把脚踏稳在地上,并与身体形成三角形的缘故。最需要我们留意及防范的躯干活动方式,就是把躯干的活动能力交给了腰部,即脊骨的中段。

以上三图反映了三个不同的坐姿,左方两个皆是良好的平衡状态。而右方那一个则太过倾向右方,所以导致右手的弹奏受到限制,最理想的状态就像骑自行车时上半身的平衡形式。

现在,让我们利用下面的谱例仔细观察和研究2、3、4、5指是怎样通过拇指而转换位置的?究竟手腕是否需要在转换位置的时候扭曲?哪一个转换位置的方法是最迅速及自然的呢?肖邦刻意在每次手掌转移位置的地方,亦即每一拍的第一个音上都加了重音记号。

显而易见,肖邦并不是要求力度完全平均的十六分音符,而是要求每一拍都要使用相同的触键模式。如果全曲第一拍的4指在弹奏完颤音后,手臂自然地提起后再触键。那么,是否也很明确地告诉了我们第二、三、四拍从4指重音开始的四个音的触键方式?相同的重音是借助相同之整个手部及身体状态而形成的? (待续)