利用微流量控制系统实现控制压力管理钻井技术

胡志坤 柳贡慧 李 军 陶 谦

文章编号:1006-6535(2009)02-0081-03

摘要:针对钻井过程中井筒压力控制方面存在的问题,国外近期开发了基于钻井液微流量控制的钻井技术。该技术在钻井液管路上设置了传感器和节流器,可实现对进出口钻井液压力、流量、循环密度、流速等参数进行检测,并进行反馈控制。微流量控制技术属于压力管理钻井中的一种,通过控制井口回压的方式来平衡井筒压力,从而达到精确控制井筒压力的目的。

关键词:井筒压力;微流量;控制;传感器;钻井

中图分类号:TE242

文献标识码:A

前 言

随着油气储量的逐渐衰竭,大量深层和复杂油气藏需要进行开采,伴随而来的各种复杂钻井问题也越来越多,如在一些密度窗口过窄的地层进行钻井施工时,采用常规钻井方法进行钻探会出现地层漏失、压力窗口狭窄造成井涌井漏等问题,增加了非生产时间,导致勘探费用大幅度提高[1]。为避免上述问题,国外开发了一种更为精确的约束和控制井筒压力的钻井方法——压力管理钻井技术,也称为MPD(managed pressure drilling)技术。利用该技术可以精确地控制整个井眼的环空压力剖面,其目的在于确定井底压力窗口,从而控制环空液压剖面,在钻井过程中能更好地控制压力变化。MPD技术可通过减轻和控制将发生的各种钻井问题,来提高钻井能力。应用微流量控制技术实施压力管理钻井,只需对钻机结构做部分改进,在传统的钻井液循环管汇上安装精确的传感器和钻井液节流器,对进出口钻井液的微小压力、质量流量、当量循环密度、流速等参数进行实时监测,钻井工程人员在地面可以通过简单的操作即可快速改变钻井液的特性以满足钻井工艺要求,预防和解决钻井事故的发生。该技术控制程序简单,可与常规钻井方式相互切换,便于操作,提高了钻井效率和钻井安全性[1,2]。目前,国内由于工艺和工具的原因,特别是工具达不到工程实际中对微循环控制压力的要求,暂达不到进行微流量控制压力钻井的技术水平,国外对这一技术研究比较深入,现在已进入现场实际应用阶段[1~13]。

1 系统组成

钻井液微流量控制系统主要由3大部分组成:钻井液管汇、传感器以及中央数据采集与控制系统等。钻井液管汇是钻井液循环管道的主体组成部分,其上面安装有2个钻井液节流器和各种钻井液传感器。节流器可根据工作需要调节钻井泵站传输的钻井液流量等参数,传感器包括压力传感器、温度传感器、质量流量计及容积式流量计等,通过测量各种钻井液参数,并将采集到的压力、温度、流量、流速等信号通过A/D转换器送到中央数据采集与控制系统中处理,以便计算机作出下一步控制指令[3~5]。

2 工作原理

微流量的含义包括微进口流量和微出口流量,是指系统所能监测到的钻井液总流量波动范围很小。微流量控制技术所能达到的钻井液体积控制一般不大于0.8 m3,对微流量的精确监测和控制是保证钻井液闭环控制和钻井闭环控制的基础[3,4]。

微流量控制系统只需在地面进行简单的操作便可以快速控制井眼中的钻井液压力,这是因为钻井环空中的钻井液为不可压缩流体,地面上控制单元的任何微小压力变化都将在环空中得到快速响应,传输的速度可达到声速。1口4 000 m深的井,地面节流器的压力调节将在3 s内传至井底,此特性是微流量控制系统能够满足快速控制性能的理论基础[3,4]。

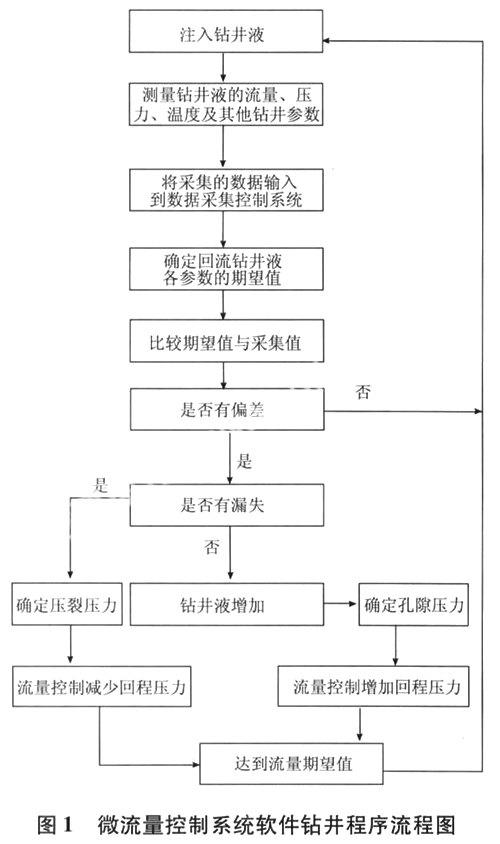

图1为微流量控制系统软件钻井中的控制流程图。钻井作业时需要连续不断地注入钻井液,以平衡地层中的油、气、水压力和岩石侧的压力,防止井喷、井塌、卡钻以及井漏等事故的发生,不同井段和工况下钻井液参数有不同的期望值。系统控制软件通过传感器将采集到的钻井液流量、压力、温度等采样值通过A/D转换送入到中央数据采集与控制系统中,并与期望值进行比较,当两者存在偏差时,系统进一步判断钻井液是否有漏失(图1)。

如有漏失,系统可确定地层破裂压力,改变流量减少回程压力;如无漏失,则可以确定地层孔隙压力,改变流量增加回程压力,待达到期望的钻井液流量值时,则继续注入钻井液。这种监测与比较将一直进行下去,完成钻井时钻井液的可控循环,实时调节孔隙压力和压裂压力,以满足钻井工艺要求。

不同工况下油井对数据采集系统的要求不同,在复杂工况和风险较高的情况下,需增加传感器数量以提高采集的数据量和精度;相应地,在较为简单的钻井工况下,采集的数据量和要求则相应较低。利用这些精确测量方法,减少钻井中的不确定因素,使钻井过程具有更高的安全性。

MFC技术的开发只需在现有的钻机系统上改变很少的设备,实现通过闭环压力泥浆返回系统进行MPD钻井。系统包括一个旋转控制装置(RCD)和一个钻井节流管汇。旋转控制装置是为了使油井一直处于关闭状态和将流体导向钻井节流管汇,从而保持在油井上加一个回压。管汇中设有2个节流器,1个常用,1个备用,可以方便转换以备维修或服务之用。管汇中在节流器下面安装有独特的流量计,用于快速检测涌入量和循环漏失量。用实用的UBD设备部件作为该系统的主要附加部件时,可以使井涌自动检测预报和控制系统更加精确,更加有利于油田现场施工应用。

3 现场试验

2007年巴西国家石油公司在4口井的钻井中试验了以微循环控制系统为基础的控制压力钻井系统。前2次试验计划在2006年第1季度进行,是2口陆地井,另2口井是海上油井。海上钻井计划在2006年下半年进行,但这2口井的作业设计比前2口井困难得多。安装控制压力钻井系统的目的是克服在钻井装置上钻高温高压层所遇到的棘手问题。

(1) 设备介绍。该试验所使用的微循环控制方法是对钻机上的设备进行少许改造。要求1套旋转头,以便保持油井的环路始终为密闭状态,并排出节流管汇中的液流。旋转头保持向井内施加回压,回压可大可小,根据需要来确定。来自节流管汇的流体可以直接排到振动筛。在节流管汇的下游还安装了流量表。流量表测量井内返出液流的流量和返出钻井液的密度。

(2) LSU实验室的样机实验。在LUS实验室进行了几次实验,在深井(1 783 m)和浅井(792 m)中都进行实验。实验是在井下发生气涌和水涌以及部分漏失和在自动压力控制条件下进行的,并在各种条件下对可变参数进行了趋势分析和评价。在室内实验成功后,认为该系统可以在现场应用。

(3) 陆上试验。2口陆上试验井的目的是:①评价微循环系统在恶劣环境中的性能,各种电子原件所面临的井下温度是42~44℃;②了解当钻屑通过节流管汇时,在可能引起冲蚀和堵塞节流管汇的情况下了解节流管汇的情况。试验证实MFC在陆地恶劣的高温高压环境下的性能良好。2口探井的套管系列是33.97、24.45和17.78 cm尾管,油井的设计深度约为2 200 m。根据地质资料预测,在3 000m井内地层的孔隙压力为常压(1.03~1.06 g/cm3)。考虑到微循环系统的特性,钻井液的密度为1.1 g/cm3。钻进的过程中出现井下压力变化时,地面钻井工程人员通过微循环控制以保持井下压力平衡,很好地控制了钻井过程中出现的井涌情况。

(4) 海上试验。继陆地试验后,于2006年下半年在巴西东北部的海上进行了2口井的钻井试验。使用的是钻深能力为7 000 m的自升式钻井装置。该地平均井深为 5 000 m,其井身结构为76.20 cm×50.80 cm×33.97 cm×24.40 cm套管和17.78 cm尾管。过去钻这种井通常要消耗大量的非钻井时间,其原因是井涌、 漏失和下套管问题。钻井平台上的微循环系统可精确控制井下压力的变化,很好地避免了井下产生的井涌和循环漏失事故,节省了大量的非生产时间,改善了作业性能,大幅度提高了钻井效率。

第2期胡志坤等:利用微流量控制系统实现控制压力管理钻井技术 现场试验说明,MFC技术可以处理传统的不可预测的井涌、循环液漏失和地层坍塌等产生大量非生产时间的钻井事故,可以像钻标准井一样更加安全地钻更具挑战性的生产井,其相关的附加成本可以与应用MFC所获得的收益相抵消,MFC的现场应用前景广阔。

4 结论及建议

(1) 在现有钻井设备上安装相应的传感器和钻井液节流器可以实现精确动态,了解井下压力情况,为处理相应的压力变化提供实时数据。

(2) 微流量控制实施的压力控制钻井技术是一种在现有钻井设备的条件下可以实施的新型钻井工艺,应用该技术可以避免钻井过程中因为压力的无法控制而产生的井下事故。

(3) 国外已经将微流量压力管理钻井技术投入实际生产中,说明这项技术的可行性,国内需要加强与国外的技术合作,深入研究这一新型钻井模式。

参考文献:

[1] Sagar Nauduri,et al.MPD:Beyond narrow pressure windows[J].IADC/SPE 122276,2008:1~7.

[2] Don M,Hannegan.Managed pressure drilling marine environment-case studies[C].SPE 92600,2005:1~5.

[3] 姜建胜,李奔,等.国外钻井液微流量控制系统的开发与应用[J].石油机械,2008,35(2):71~74.

[4] 邵东亮,朱金堂,孔伟.液体微流量计量方法研究[J].石油仪器,2005,19(2):69~72.

[5] Helio Santos,Sara Shayegi.Micro-flux control:the next generation in drilling process[C].SPE 81183,2003:1~9.

[6] Santos H,et al.Developing the micro-flux control method-part1:syetem development,field test preparation,and results[C].SPE 97025,2005:1~9.

[7] Helio Santos,et al.Kick detection and control in oil-based mud:real well-test results using microflux control equipment[C].SPE/IADC 105454,2007:1~10.

[8] Helio Santos,et al.First field applications of microflux control show very positive surprises[C].IADC/SPE 108333,2007:1~10.

[9] Helio Santos,et al.Optimizing and automating pressurized mud cap drilling with the micro-flux control method[J].SPE 116492,2008:1~10.

[10] Helio Santos,et al.Deepwater drilling made more efficient and cost-effective using the microflux control method and an ultralow invasion fluid to open the mud-weight window[C].SPE 111634,2007:1~8.

[11] Angelo calderoni,et al.Microflux control and e-CD continuous circulation valves allow operator to reach HPHT reservoirs for the first time[C].IADC/SPE 122270,2008:1~9.

[12] 辜志宏,王庆群,刘峰,等.控制压力钻井新技术及其应用[J].石油机械,2007,35(11):68~72.

[13] Beltran J C,et al.Case studies-proactive managed pressure drilling and underbalanced drilling application in san joaquin wells[C].SPE 100927,2006:1~7.

编辑 王 昱