农村沼气池接种低温驯化沼气发酵微生物试验

陆清忠 邓功成 赵 洪 高礼安 李 静 俸才军 张 林 杨世凯 马 媛 李永波 黎娇凌

摘要 利用生化培养箱,人工驯化繁殖可用于冬季低温条件的沼气发酵微生物菌群(种子),接种于农村沼气池,研究了不同处理对厌氧发酵产气量的影响。结果表明:接种人工培养的低温菌群对提高产气量有明显作用。

关键词 农村沼气池;接种;低温驯化;微生物菌群;产气量

中图分类号 S216.4;Q93 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2009)05-0268-01

农村沼气已成为我国发展生态农业的一个重要环节,有着广阔的发展前景,对改善民生条件有重要的战略意义。但是,在沼气池的实际运行中也存在一些普遍性的问题,突出表现在:寒冷低温季节沼气产量明显减少,同样数量的沼气原料产气量常常不及夏季的1/3;沼气发酵原料在池内得不到充分的分解和利用,实际沼气转换率(原料产气率)较低,发酵原料的产沼气潜力得不到充分发挥而被浪费。为了提高沼气池发酵原料的分解利用率和产气量,国内外都十分注重在沼气池内保持较多的产甲烷菌群。沼气发酵是在多种微生物相互作用下完成的,产甲烷菌是其中最重要的一类,其广泛存在于发酵体系中。因此,探索适宜在低温条件发酵产气的微生物,繁殖培养接种到沼气池,无疑是解决冬季产气量低的重要途径之一。笔者利用实验室驯化的低温菌群(以下简称菌种),进行人工培养繁殖,加入沼气池增加池内微生物菌群的数量,探索其对提高产气量的作用,以期为提高农村沼气在低温条件时的产气量提供试验依据,为菌种推广应用提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 试验概况

试验地为平塘县卡罗乡卡罗村,位于贵州省南部,海拔710m,2008年2~3月平均气温7.8℃。试验时间为2007年12月至2008年3月。试验材料为低温驯化繁殖的沼气发酵复合微生物菌群(以下简称菌种),酶促剂(NiCl2)。

1.2 试验方法

1.2.1 菌种制备。取置于生化培养箱(恒温6℃)中驯化培养6个月的沼气发酵液6L(低温驯化种子),加入鲜猪粪14kg,水30kg密闭发酵20d后,再按上述比例继续扩大繁殖到需要的量,即为用于沼气池接种微生物菌群,以下简称种子。

1.2.2 试验设计。试验共设3个处理,分别为:菌种5L(A);菌种5L+酶促剂4g(B);空白对照(CK)。重复2次,共6个试验小区。将待加入的菌种,从沼气池进料口加入,并通过回流泵抽沼液进行搅拌,使其在沼气池分布均匀即可。对于加入酶促剂的处理,先用适量的温水将酶促剂充分溶解后,再与菌种混合均匀一起加入沼气池。每口试验池装沼气流量剂从加入菌种次日记载日产气量。

2 结果与分析

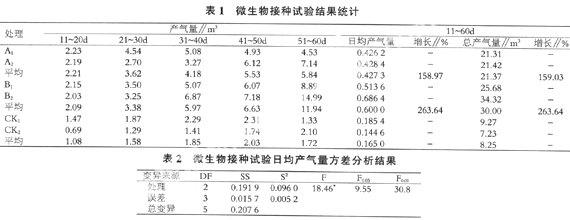

接种发酵10d后,统计50d的产气量。由表1可知,加入人工繁殖的微生物菌群对产气量有明显的促进作用。处理A的日平均产气量和总产气量分别为0.427 3m3和21.73m3,与CK比较日平均产气量和总产气量增长率分别为158.97%和159.03%。处理B的日平均产气量和总产气量分别为0.6 000m3和30.00m3,与CK比较,日平均产气量和总产气量增长率均为263.64%。

方差分析结果表明,日均产气量比较,沼气池接种低温菌群发酵60d后,处理A、处理B与不接种微生物CK存在显著差异(见表2)。

总产气量比较,沼气池接种低温菌群发酵60d后,处理A、处理B与不接种微生物CK有显著差异。接种人工培养的低温菌群对提高产气量有明显作用(见表3)。

微生物接种试验日均产气量和总产气量Duncans测验表明,处理A与处理B比较差异不显著,处理A与CK比较存在极显著差异;处理B与CK比较差异极显著。Duncans测验结果显示,在沼气池中加入处理A、处理B两种不同处理的发酵微生物菌群,对沼气发酵产气量有明显的促进作用,均能提高沼气发酵产气量。人为加入发酵微生物,增加了发酵微生物菌群的数量,增加原料与发酵菌的接触,有利于发酵底物的分解利用合成甲烷气体(见表4)。

3 结论

试验结果表明,人工接种低温驯化沼气发酵微生物与未接种的对照存在显著差异,接种人工培养的低温菌群对提高产气量有明显作用。利用人工驯化繁殖的沼气发酵微生物菌群,作为沼气发酵种子,接种于农村沼气池,增加沼气池中产沼气微生物菌群的数量,可促进发酵底物的分解,提高发酵原料的分解率,从而提高原料的利用率,达到提高产气量的目的。因此,在冬季低温条件,接种适宜低温条件的沼气发酵微生物菌群,是提高产气量的一条重要的途径。

4 参考文献

[1] 蒙杰,王敦球.沼气发酵微生物菌群的研究现状[J].广西农学报,2007(4):46-49.

[2] 边文骅,沼气发酵微生物[J].微生物学研究与应用,1992(1):21-25.

[3] 虞方伯,罗锡平,管莉菠,等.沼气发酵微生物研究进展[J].安徽农业科学,2008(35):15658-15660.

[4] 苏瑞荣.沼气发酵与生态农业[J].菏泽学院学报,2007(5):104-107.

[5] 何荣玉,刘晓风,袁月祥,等.沼气发酵外源添加物的研究进展[J].中国沼气,2007(5):8-10,31.

[6] 杨重云.沼气发酵的探究性实验[J].生物学教学,2002(11):27.