黑蚱蝉发生特点与防治技术

康雅萍 谷卫忠 董瑾瑜 康 艳

摘要总结了黑蚱蝉在大荔地区的生活史及习性,指出清园不彻底和统防统治措施不力是黑蚱蝉危害逐年加重的主要原因,并针对该虫食性杂、活动范围广的特点,提出综合防治技术,以期为有效防治黑蚱蝉提供参考。

关键词黑蚱蝉;发生特点;防治技术

中图分类号S763.35文献标识码B文章编号 1007-5739(2009)06-0112-01

黑蚱蝉又名知了,在大荔地区主要为害苹果、梨、枣、桃、李、杏等乔灌木当年生枝条。其若虫长期生活在土里,刺吸树根部汁液,影响树势发育;成虫补充营养和产卵划破枝梢皮层,引起“滴露”和感染病菌,造成枝梢溃疡枯死、果实脱落、品质下降、收益降低,危害逐年加重。为做好该虫的预报与防治工作,笔者对其发生危害特点和防治技术进行了总结。

1生活史及习性

1.1生活史

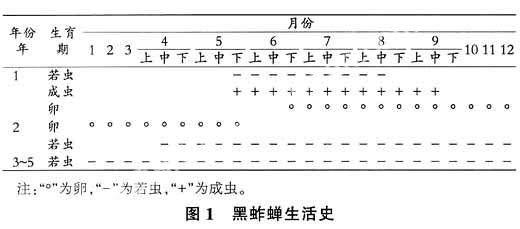

黑蚱蝉一般5~6年完成1代,长者达12~13年。以卵或若虫在寄主植物组织内或土壤中越冬,大荔地区成虫每年5~8月出现,6~7月为羽化盛期,9月上旬后进入末期,雌虫寿命60~70d。6月下至8月中旬产卵,产卵盛期为7月中上旬,每窝产卵4~6粒,单枝产卵多达百粒以上。卵呈近梭形,长2.5mm,初产时乳白色,渐变淡黄色。次年4~5月卵粒从枯枝落地而孵化入土,5月中下旬为孵化盛期,6月中旬孵化结束。卵期长达10个月左右。孵化后的若虫在土壤中蜕皮5次,数年后,末龄若虫出土羽化为成虫,生活史见图1。

1.2习性

若虫在土中生活4~5年,每年6~9月蜕皮1次,并随气温升降而上下移动。一般春暖后,由土层深处移动至距地面20cm的土层中沿树根营造土室,吸食树根汁液,秋凉后随气温降低向下转移深达60~100cm避寒越冬。初孵若虫在地面爬行10min左右后入土,末龄若虫在气温达22℃时出土羽化,每天以21~23时出土最多,雨后或灌水后的晴天傍晚数量显著增加。出土后的若虫多数沿树干爬行1.0~1.5m后静伏不动,经3~4h蜕皮羽化,羽化盛期为翌日1~3时。成虫羽化后,沿树干继续向上爬行至树冠上部,雌虫刺吸树木汁液,进行一段补充营养后开始交尾产卵,交尾时间多在9~11时,从羽化到产卵约需15~20d,以一年生嫩枝条产卵最多,产卵孔排列成“不”状,常多达百粒。雄虫善鸣,特别是伏天中午,鸣叫不息。成虫有遇惊飞逃习性。

2重发原因

(1)清园不彻底。生产中多数果园冬季修剪后只将大枝捡拾堆放在园边村头,而带虫卵的中小型果枝遗弃园内,使大量卵存活越冬落入土中。此外,夏剪不及时及剪除的虫梢乱扔未销毁。

(2)园土常年不翻,大量若虫存活土中,基数越积越多。

(3)不防不治,或是群防群治、统防统治措施不力。

3防治对策

针对该虫食性杂、活动范围广的特点,防治工作必须坚持整体动员,群策合力,统防统治,综合治理。

3.1清园灭卵,减少虫源

利用其卵在枝上越冬时间长的习性,冬季彻底剪除带虫枝梢,并及时清理出园,3月底前全部烧毁。夏剪要及时剪除销毁虫枝。提倡冬夏深翻灭卵和破坏若虫土室减少虫源。

3.2人工扑灭若虫、成虫,减轻危害

利用若虫多在傍晚出土静伏的特点,于6~7月特别是雨后、灌水后晴天傍晚,组织人工逐株扑捉若虫,或在树干20~50cm处包10~20cm宽的塑料圈或涂粘液圈,阻止若、成虫上树,利于扑捉。成虫盛发期,选择果园附近空地带,点火诱杀或白天用长把扑虫网、粘虫板扑杀。树盘周围覆盖麦草、麦糠、阻止初孵虫入土和老熟若虫出土。

3.3喷药防治

每年5~6月是初孵若虫地面爬行和末龄若虫出土羽化期的关键时期,可地面喷施3%克百威1 500倍液,成虫发生期可喷施功夫、敌杀死、氰戊菊酯等,防效可达50%以上。

3.4招引益鸟,保护天敌

黑蚱蝉的天敌比较多,仅鸟类就有山雀、画眉、布谷、鹰、 鶁鸟、喜鹊、乌鸦、麻雀等10多种,扑食性天敌有蚂蚁、螳螂、蜘蛛。此外,成虫、卵、若虫都有寄生蜂、寄生菌等。保护和利用好这些天敌,对控制虫口密度有重要作用。特别是对果园里的鸟巢、卵粒、益虫洞穴卵,不要摘除、破坏,有条件时,挂箱造巢招引。对被寄生的虫体、菌源,可浸泡或碾碎配制菌液喷洒园内,扩大效果。

4参考文献

[1] 康雅萍,谷卫忠,董瑾瑜,等.黑蚱蝉发生特点与防治技术[J].中国植保导刊,2006(12):26-27.

[3] 蔡淑华,吴水南.黑蚱蝉发生规律及综合防治[J].福建农业科技,2001(5):56.