基于不平衡发展视角下的区域旅游业研究

麻学锋 王兆峰

摘要:湘西地区具有独特的地貌环境、深厚的民族文化底蕴和悠久的历史文化沉积,旅游资源非常丰富,旅游产业在地区经济发展中有着举足轻重的地位。然而近年来湘西旅游业采用点域发展战略模式培养增长极面临着某些现实困难,为此采用相应的对策,为增长极的形成和发展营造一个良好环境。

关键词:湘西;旅游业;不平衡发展;增长极

中图分类号:F592.7

文献标识码:B

湘西是指湘西土家族苗族自治州,是湘西州的简称。湘西地处武陵山脉中部,云贵高原东侧,是一个九山半水半分田的多山地区,基础设施建设落后,工业基础薄弱,社会经济发展水平低。境内居住着土家族、苗族、回族、瑶族、侗族、白族等少数民族,人口264.58万人,其中土家族105万人,苗族86万人,少数民族占总人口的72.9%,属于典型的“老、少、边、穷”的少数民族集居区。但是,湘西风景优美、历史悠久、人杰地灵、少数民族文化积淀浑厚,旅游资源十分丰富,而且特色鲜明。现实条件决定了湘西经济发展只能因地制宜立足本地的旅游资源优势,建立旅游优势产业基地,变资源优势为经济优势,使之成为区域经济发展、兴州富民的重要支点。近年来,国家实施西部大开发战略、我国加入WTO以及新一轮产业结构调整,湘西应该抓住这一大好机遇,在开发和利用旅游资源的同时,以不平衡发展理论为依据,以生态保护为前提,实现旅游业快速发展,使经济效益、生态效益、社会效益三者有机统一,是当前湘西旅游业发展的主要研究论题。

一、不平衡发展理论的内涵

不平衡发展理论产生于20世纪50年代,主要用来研究不发达国家和地区以工业为主的国民经济发展战略。在这之前,新古典经济学的区域经济平衡发展理论一直处于支配地位,以保罗·罗森斯坦-罗丹和拉格纳为代表的平衡发展理论认为区域差异是均衡机制失灵的表现,而这种失灵主要产生于市场的不完善以及妨碍要素流动的制度性瓶颈。但在经济增长的过程中,随着统一市场的形成和经济一体化,区域差异将自动消失。显然,新古典经济学的平衡增长理论是从理性的观念出发,采用静态分析的方法,把问题过于简单化,在实践的过程中暴露出了许多缺点。因此,不平衡增长理论及其相应的发展战略就被提出来了,这一与平衡发展理论针锋相对的区域经济发展观念认为:经济发展的初期,资源是非常稀缺的,平衡发展所需要的大量的资金、人力资源恰恰是不发达国家所没有的。因此,必须把有限的资源用来优先发展具有优势的地域和产业。这就是不平衡发展理论中极具代表性的理论--增长极理论,最早由法国经济学家弗索瓦·佩鲁于20世纪50年代中期正式提出来。他指出,“增长极并非同时出现在所有地区,而是以不同的速度出现在增长点或增长极,然后通过不同的渠道扩散,对整个经济具有不同的终极影响”。佩鲁的增长极思想所关注的是增长极的产业结构特点,他认为增长极既包括区域内部的主导产业,也包括与其密切相关的推动产业。主导产业与推动产业形成联合化、序列化的技术、生产和经济联系的产业综合体。佩鲁指出产业综合体的形成可以通过其伴随产生的极化效应和扩散效应带动其他经济部门的发展,但佩鲁忽略了增长极的空间意义。20世纪60年代中期,以布代维尔为代表的经济学家把佩鲁的增长极概念做了进一步的推广,首次基于外部经济和集聚经济分析,把地理含义引入到增长极理论之中,认为经济空间不仅包含了一定的地理范围内相联系的产业结构关系,而且包含了经济现象的区位关系。因此,现代的增长极理论中增长极的含义包括了以产业综合体为中心的产业增长极,也包括区域关系中的空间增长极,在增长极的形成和发展过程中有两种经济效应出现。

(一)极化效应

极化效应是指经济活动及其要素向增长极集聚的过程,表现为增长极的生长和隆起运动,其生长的驱动力来源于创新能力很强的推动产业,推动产业将通过产业关联带动相关产业形成产业链。产业链拉动资金、劳动、资源和人才、技术源源不断地流向增长极点,从而形成包括经济极化、产业极化、生产要素极化、功能极化和空间极化的复合型强劲增长极,在这个增长极里企业部门一般可以达到投资成本下降和纯收益增加的效果。

(二)扩散效应

扩散效应表现为生产要素由增长极向周围地区的“倒流”或“外溢”过程。产生“倒流”或“外溢”的主要原因是极化后的增长极的带动作用,随着增长极的增长,它将需要越来越多的原材料及其配套部门发展,必须依托自身通过对外投资、技术转让、传统产业外泄、企业裂变外迁等途径,一方面满足自身的进一步发展,另一方面带动周围地区的发展。

二、湘西旅游业发展的概况

自古以来,湘西为湘川咽喉之地,历史悠久、山水奇特、民风淳朴,全州辖有吉首和龙山、永顺、保靖、花垣、古丈、凤凰、泸溪八个县市。在这八县市的广袤大地上旅游资源丰富,自然景观绚丽多彩,历史文化积淀浓厚,民族文化景观荟萃,堪称旅游大观园。在旅游资源的开发利用上,湘西立足自身独特的自然资源和别具一格的民俗文化,开发了一大批美丽神秘、特色宣明、形式新颖的旅游景观。旅游业已逐渐上升为湘西的支柱产业,旅游收入也成为湘西经济的重要组成部分。具体数据见表1。

湘西旅游业在早期的开发中决策者为了兼顾公平和效率,采取大推动战略为代表的平衡发展观。通过政府的统一规划,有计划的在较大范围内对旅游业和旅游相关的基础设施进行大规模投资。通过多年的发展和艰苦努力,湘西旅游业从无到有、从小到大、从无人问津到拥有国际品牌,取得了长足的发展。从2001年到2005年,全年接待旅游人数增加了3倍,旅游收入从仅仅2.18亿元,几乎增长了10倍达到20亿元,旅游收入在国民经济中的份额达到16.15%的比例,远远大于湖南省7.01%的平均水平,旅游产业已经成为湘西经济发展中的支柱产业。湘西州内旅游名胜区、森林公园、民俗园等如雨后春笋,层出不穷。实现了县县有景区,多区域、多角度开发多种旅游品种的全面开发,全州总动员大搞旅游项目,具有代表性的旅游景点有凤凰古城、吉首德夯民俗风情园、猛洞河漂流、永顺小溪原始次森林公园等。湘西旅游业开发一遍红火,与此同时,均衡发展的大推动战略模式的弊端也日渐尖锐。旅游产品重复雷同,旅游市场混乱、竞争无序以及重复建设,对本身有限的资金和不可再生的自然资源造成了很大的浪费与破坏。当今,世界旅游市场大爆炸已经开始,我国加入WTO后,旅游市场的开放以及国家西部大开发的发展战略为湘西旅游业带来了新的挑战和机遇。由于湘西经济的欠发达性、旅游资源的区域差异性、要素的稀缺性和旅游市场的开放性,全面发展的大推动战略已经不再适应这里旅游业发展的需要。市场经济竞争的残酷现实,要求我们集中优势资源和要素发展具有比较优势的经济部门和地区,打造自身的核心竞争力。通过有差异的发展优势产业和具有优势的地区形成区域经济发展的增长极,通过增长极的带动作用实现区域全面发展。因此,以不平衡发展理论为指导规划发展湘西旅游业已是当务之急。

三、湘西旅游业采用点域发展战略模式培养增长极面临的现实困难

增长极的培养和发展建立在一定的条件和政策环境之上,不平衡发展战略的应用,其目的也是通过增长极的发展带动周边地区的经济发展,以达到区域经济整体水平的提升。当然这要一个发展过程,首先是增长极通过极化效应吸取周边地区的资源和要素发展壮大自身,然后,增长极的扩散效应就会带动周边区域的经济发展。当然,在湘西这样一个客观条件存在不足的地区,增长极的极化效应和扩散效应的实现在湘西这样一个经济欠发达地区存在很多方面的现实困难。

(一)招商引资难导致增长极发展资金供给不足

湘西地处偏远山区,经济基础薄弱,交通又闭塞,对资本的吸引力小。早期的经济开发过程中,政府采取“灵活处理”的态度,地方政府就拼命上项目,不择手段拉投资。部分政府官员大搞“形象工程”,把拉投资作为政治任务来部署,不惜牺牲自然资源和出台与自身条件不相符合的优惠政策来吸引投资。这样做并没有扩大招商引资,由于部分地方政府急功近利造成规划不统一,管理也不严格,导致县市之间、乡镇之间恶性竞争,投资环境日渐混乱,一度出现投资者看好湘西的丰富资源和开发的大好势头却没有合适的项目去投资。2006年1-4月份湘西共有44个项目引进投资,实际到位资金2.7623亿元,位于全省倒数第一位。旅游业开发和发展需要大量资金连续投资,与旅游业开发相关的基础设施建设同样需要巨额的资金支持,失去了招商引资这一重要的融资渠道,光凭政府的财政来开发湘西旅游业是远远不够的。

(二)交通网络不够发达导致增长极的极化效应和扩散效应受阻

增长极的发展是通过区位优势吸引周边的资金、人力等要素以产业集聚的形式发展壮大自己,同时,通过技术、组织、生产要素、市场、信息等形式向周围地区扩散,从而带动周围地区的发展。要素的流动、信息的传递都要以运输、邮电、通讯等交通网络为物质基础和媒介。湘西坐落在湖南西部的边远山区,离省会长沙有400多公里之遥,湘西一直把交通建设作为经济发展的重点,取得了显著的成绩,但由于客观条件的限制,湘西仍然是一个交通闭塞的地区。全州还有30%的行政村没有通公路,每平方公里的公路覆盖率不足1公里,远远低于全省平均水平,经过州内的319、209、310、320、326国道年久失修,承运能力有限,唯一的一条过境高速公路还在建设之中,对区域内的要素流动贡献也不大。通讯和邮电由于受经济基础的影响也发展缓慢,电话普及率和互联网普及率均少于全省平均水平,落后的交通网络远远不能满足湘西旅游业的飞速发展,成了湘西不平衡发展战略的瓶颈。

(三)经济结构支持不力影响了旅游增长极的发展速度

湘西地区不但经济总量小,人均国内生产总值水平低,而且经济结构也比较落后,第一产业的比重太高,而第二产业比重过小。2005年湖南省的产业结构之比为19.5∶40.0∶40.5,湘西的产业结构之比是21.3:35.7:43,第二产业在国民经济中的比重低于全省平均水平。旅游是一个吃、住、行、游、购、娱为一体的活动,缺少第二产业的支持,与旅游相关的商业和服务业就会受阻,游客除了观光就没有什么其他的活动。那么,旅游市场的综合竞争力就会大受影响,制约区域旅游业的发展速度。

(四)城镇化建设落后影响了空间增长极的发展

湘西地处偏僻,远离大中心城市,受其辐射作用小,区内城镇数量太少,城镇化水平低,城镇规模小,城镇群体能力弱。因此,城镇内聚力和辐射力偏低,不能充分发挥其城市的应有作用,特别是宾馆饭店、道路交通、电力通讯、给排水 等城镇基础设施难以适应旅游业发展的要求。根据增长极理论,意味着应把资本集中地投入到区域最大的城市中心和产业中心的密集型产业,通过经济中心经济增长所产生的扩散效应,促进区域经济的发展。城镇化建设是旅游空间增长极形成的基础,在旅游业规划、建设中有着重要的战略地位。湘西城镇建设落后严重影响了旅游业的发展。

四、湘西旅游业点域发展战略模式构想

所谓区域经济点域发展战略就是把区域内重点产业作为产业增长极,同时也是把区域内条件优越的点状区域作为空间增长极来发展的战略组合。

由于历史的沉积,湘西一直背着贫苦边区的沉重包袱。2005年全州GDP为123.87亿元,增长10.6%,人均GDP为4 681.76元,而全省GDP增长为11.6%,人均GDP为10 366元。湘西在经济总量的增幅和人均占有量上都远远落后于全省平均水平,属于经济欠发达地区。

湘西在旅游业开发的区位也很尴尬,北有张家界世界级自然、生态旅游胜地;南有怀化的芷江和通道等风景名胜区,居怀化交通枢纽而有通畅的交通网络;东有长株潭地区,是资金和人才的富有地,在发展旅游方面有资金和人才的相对优势;西有大西南旅游圈,地域广袤、资源丰富。客观上,湘西是旅游业发展的欠发达地区,因此,发展湘西旅游业应该集中有限的人力、物力和财力等要素发展具有地方特色的旅游产品和具有资源优势的旅游景点。采取不平衡发展观的增长极理论为理论基础的点域发展战略模式,点域发展战略模式是区域经济发展初期阶段所采用的一种空间组织模式,这种模式建立在不平衡发展观的增长极理论上,故点域发展战略模式也可叫增长极战略模式。点域发展战略模式中的增长极包括产业增长极,也包括空间增长极。前者是区域内部的战略重点产业,后者是区域内部的战略重点区域。

(一)确定湘西旅游业发展的空间增长极

空间增长极是指区域内部的战略重点区域,这个区域一般都是发展条件比较好、产业综合优势比较突出、区域条件好、投资环境较为优越、发展潜力巨大,并有在短期内迅速崛起的点状区域,如城市、资源富集区、工业区、经济特区等。因而是决策者集中投资的重点受资区域,通过增长极的繁荣,带动周围地区经济的全面发展。旅游业是一个依托性很强的产业,因此,在发展旅游业的过程中可以在区域内部选择一个资源丰富且集中的点状区域作为发展的重点。通过增长极的极化作用形成包括经济极化、产业极化、生产要素极化、功能极化和空间极化的复合型强劲增长极,为产业的高效发展提供商业、管理以及基础设施服务。增长极的形成和发展还会通过市场运行机制,产生扩散效应,从而带动整个区域旅游业的发展。区域发展战略中,同一区域内部增长极可划分为多个级别的增长极,湘西旅游业可以开发凤凰为一级空间增长极,吉首、永顺为二级空间增长极,采取一级增长极与二级增长极协调发展,共同带动的增长模式。

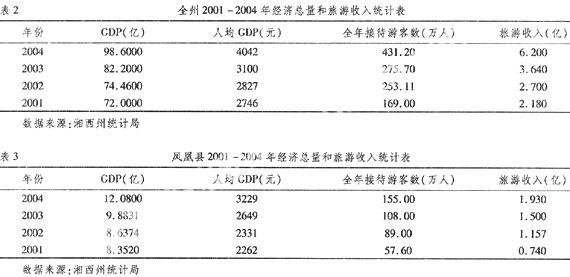

1.确立凤凰为一级空间增长极。凤凰县位于湖南省西南部边缘,地处武陵山脉南部,云贵高原东侧,湘西土家族苗族自治州境内,西邻贵州省松桃县和铜仁市,东与本省泸溪县相连,北与花垣县和吉首市接壤,东南与麻阳县为邻。总面积1 759平方公里,全县总人口37.41万人,其中,少数民族27.69万人,占总人口数的74.02%,是一个以苗族为主的多民族聚居的山区县。旅游业在凤凰经济和整个湘西旅游业整体发展中同样有着举足轻重的地位。具体数据见表2和表3。

从表2和表3中可以看出,凤凰的经济发展状况不如全州平均水平,但是,旅游业的发展远远超过全州平均水平,从2001年至2004年,凤凰接待旅游者数量和旅游收入都几乎达到全州总量的30%。所以,确立凤凰为湘西旅游发展的一级增长极符合经济发展规律。另外,凤凰发展旅游有得天独厚的优势,凤凰历史悠久,历史上是一个辐射影响至湘鄂川(渝)黔四省(市)边区的一个政治、军事、经济、文化中心。凤凰县地处湘黔要道,交通较湘西其余各县发达。凤凰人杰地灵、名人辈出,有民国内阁总理熊希龄、著名作家沈从文、著名画家黄永玉等。凤凰人文历史积淀深厚,凤凰古城于2001年被国务院批准为全国第101个历史文化名城,苗疆边墙——中国南方长城是国际国内关注的焦点。凤凰自然资源丰富,山、水、洞、峡谷风光无限,民族民俗独特,原汁原味的楚巫文化、韵味独特的凤凰土话、别具一格的苗族服饰、苦辣咸酸的饮食习惯,还有独特的民族习俗以及玻璃吹画、蜡染、纸扎、苗族银饰等格调清新高古的民间工艺,构成了凤凰独具特点的民族民俗风情。风景名胜、民俗历史装点凤凰奇幻无穷的大地,给凤凰增添了无穷的魅力,凤凰具有承载湘西旅游业发展第一增长极的基础。

2.确立吉首和永顺为二级空间增长极。吉首和永顺辖于湘西土家族苗族自治州。吉首是湘西州府所在地,是湘西的政治、经济、文化中心,在湘西八个县市中经济基础最发达,基础设施最完善。2005年,吉首GDP达25.23亿元,人均GDP高达7 489元,在湘西首屈一指,发展旅游业的经济基础十分雄厚。全市基础设施很完善,有星级以上宾馆5家,旅行社10多家,另外,吉首交通网络四通八达,承运能力很强。永顺位于湘西州北部,毗邻张家界国家森林公园,境内自然山水清秀奇特,历史文化积淀丰厚,民俗风情独具特色,旅游资源十分丰富,被誉为张家界的“后花园”。吉首和永顺都有发展旅游的条件和优势,两地之间还可以优势互补、协同发展,成为湘西旅游发展的二级增长级,承接一级增长级——凤凰的扩散效应,发展自身,协同凤凰带动全州旅游业乃至国民经济的稳定、持续、快速的发展。

(二)确定湘西旅游业的主导产业和推动产业联动发展的产业综合体为基础的产业增长极

产业增长极的发展过程中,增长极既包括主导产业,也包括与其密切相关的推动产业。主导产业的发展是在推进产业的配合和促进下,形成联合化、序列化的技术、生产和经济联系的产业综合体,产业综合体集中优势资源和要素,形成良性的积累性因果循环,产生极化效应,吸引资金和人力资源等要素而高速发展,其市场竞争力就会越来越强,从而隆起为产业增长极。增长极发展到一定程度,极化效应就慢慢被扩散效应超越,增长极就会带动部门内其他产业的发展,从而提升整个区域经济的发展水平。

湘西旅游资源丰富,可以开发的旅游品种有:历史文化旅游、民族风情旅游、自然景观旅游、科学考察旅游、旅游探险、生态旅游等。由于资源条件的差异性和要素的稀缺性,湘西旅游业的发展应该把文化旅游产业作为主导产业。以与旅游相关的饮食业、旅馆业、交通运输业、商业、娱乐业、旅游产品加工业为推动产业,形成以文化旅游为核心旅游相关产业相联动发展的产业综合体。湘西有着发展“文化旅游”经济得天独厚的优势:一是有厚重的历史文化,湘西境内已发现旧石器时期的文化遗址7处,历代文化遗址228处,古墓群135处,里耶秦简是不可多得的文化瑰宝;永顺土司故都老司城和溪州铜柱再现了800多年前司治时期的古都盛况;凤凰历史文化名城和南方长城更是集古城堡、明清建筑、名人故居、民族风情、山水风光于一体,是世界级的“文化旅游”胜地。二是有古朴的民族风情,湘西是一个多民族的地区,有20多个民族,民族文化丰富多彩,尤其是两个主体民族——土家族、苗族的文化绚丽多姿;有丰富多彩的民族民间艺术,全州有国家命名的艺术之乡3个,省命名的艺术之乡7个,州命名的艺术之乡21个。三是有绚丽的自然风光,湘西州不仅拥有凤凰古城、南方长城、老司城和浓郁的土家族、苗族风情这些高品位的人文文化和旅游资源,而且拥有小溪国家自然保护区、不二门和南华山国家森林公园、猛洞河、栖凤湖等不可多得的自然生态资源,具有发展文化生态旅游得天独厚的条件。文化旅游产业以自然景观和历史文化景观为核心,带动饮食、旅馆、交通、商业、娱乐、旅游商品配套发展形成一个产业综合体,旅游产业增长极也就伴随而生了。

五、湘西旅游业实施点域发展战略的对策

点域发展战略是把资源和要素向优势区域和优势经济部门倾斜,从而形成增长极。增长极通过极化效应发展自身,通过扩散效应带动区域整体发展,增长极的经济效应是以市场经济基本规律为前提、政府的宏观调控职能为手段来实现的。因此,地方政府应该采取政策的制定、财政的支持,改善投资环境,建设基础设施,招商引资,为增长极的形成和发展营造一个良好的发展环境。

(一)政府扶持促进增长极的形成和发展

政府的扶持主要体现在政策、资金、服务等方面。政策上,各级政府及相关部门应在国家政策范围内,积极从工商、税收、价格、贷款等方面对旅游业的开发给予一定的优惠和扶持。经济上,对增长极采取财务倾斜,加大投资规模,重点解决增长极地区的基础设施,为增长极营造一个良好的发展环境。针对旅游相关行业,政府应针对目前旅游相关企业规模小、资金筹措能力弱的状况,对现有企业进行分析、筛选,为优秀的企业提供资金扶持,重点扶持民间工艺企业、地方特色的餐饮企业,发扬民族特色。服务上,政府有关部门应统一思想、提高认识,从旅游旅游相关产业的开发规划、政策指导、信息咨询、科技开发、招商引资、市场培育等方面为旅游业的发展提供服务支持。

(二)大力发展基础设施为增长极的形成奠定基础

湘西抓住西部大开发的机遇,大力发展旅游业,加快经济建设步伐。提升基础设施和服务设施水平是关键。按照旅游业发展的需要,将城市基础设施建设与旅游业发展需要的基础设施建设有机结合起来,实现基础设施一体化。解决交通瓶颈问题,加快改造209、319 、320、326国道为高等级公路,实现公路“村村通”,积极协助怀渝铁路、万枝铁路的修建,利用整治的乌江、长江等流域及其境内码头和改造的张家界荷花机场等,形成畅通八达的现代交通立体网络体系,把湘西的旅游景观与海内外各地连接起来。加快城乡电网和通讯网建设,进一步扩大通讯容量,提高通讯质量和服务水平。加大宾馆、饭店、市场等服务设施建设的力度,把景区的游览活动与市区的住宿、游览、购物、餐饮、娱乐等有机地结合起来,真正实现“景区游、城区留”景区城市一体化的格局。

(三)加速小城镇建设为增长极培养经济扩散的承接点

小城镇建设是湘西旅游发展战略的要点,也是经济建设的重点。湘西要依托资源优势,从实际情况出发,围绕旅游业发展加快小城镇建设的步伐。小城镇建设可以促进旅游业的健康发展,为旅游业发展提供所需要的基础设施和服务设施。小城镇的数量和规模的扩大可以为增长极的发展提供更多的原料和更高素质的人力资源,分担增长极发展的压力,承接已经不再适合在增长极发展的传统产业和低技术产业,成为增长极发展的承接点。

(四)鼓励旅游相关产业的发展加速产业集聚

旅游相关产业是为旅游服务的,具有物质和精神属性,在旅游业发达的国家,其创造的收入可占旅游总收入的60%- 80%。我国旅游相关产业创造的收入只占旅游总收入的30%左右,而湘西地区旅游相关产业收入占旅游总收入的比重就更低,不到10%。要开发旅游市场,必须大力开发旅游相关产业市场,要根据旅游资源特色,科学、合理地进行规划,分区分类建立旅游相关产业开发基地和经营区域,加速旅游产业集聚过程。

(五)大力发展教育事业为增长极提供源源不断的人才支持

增长极的健康快速发展,人力资源是不可或缺的重要要素。人是最宝贵的资产,人力资源是创新的源泉。旅游业的竞争最终是人才的竞争,是旅游业从业人员和经营管理人员整体素质的竞争。湘西要壮大旅游业,树立良好的旅游品牌形象,提高市场竞争力,关键在于培养人才。政府要抓住西部开发和科教体制改革的机遇,加快区域内高校的发展,大力发展职业技术教育和成人继续再教育,高度重视中小学教育,加快人事体制改革的步伐。另外,湘西要加大力度构建人力资源自由流动的制度环境,构建人力资本形成的机制,引进高素质人才。同时,对现有人才加大培训力度,更新其知识、转变其落后的观念,为旅游经济发展和城市发展提供高效的智力服务和人才支持。

参考文献:

[1] 厉无畏,王振. 中国产业发展前沿问题[M].上海:上海人民出版社,2003.

[3] 苏东水. 产业经济学[M].北京:高等教育出版社,2004.

[4] 方创琳.区域发展战略论[M].北京:科学出版社,2002.

[5] 朱厚伦.中国区域经济发展战略[M].北京:社会科学文献社,2004.

[6] 贾根良.发展经济学[M].天津:南开大学出版社,2004.

[7] 马勇,舒伯阳.区域旅游规划[M].天津:南开大学出版社,2000.

[8] 田剑波. 整合湘西旅游资源的策略[J].综合经济导刊,2002(4).

[9] 于正东,易必武. 湖南西部民族地区旅游支柱产业的发展途径[J].吉首大学学报(自然科学版),2003(4).

[10]龙生庭,龙杰. 湘西州旅游业发展的新思路[J].湖南经济管理干部学院学报,2001(4).

[11]谢冽.论“大湘西”旅游资源优势及其开发对策[J].湖南经济管理干部学院学报,2004(7).

[12]金毅.论民族文化旅游的开发[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2005(4).

[13]杨晚华.我国旅游产业发展趋势与对策研究[J].集团经济研究,2005(7).

[14]刘益.西部大开发:平衡发展与不平衡发展[J].青海师专学报(教育科学),2006(1).

[15]冷志明,彭继增.湘鄂渝黔边民族文化旅游资源开发战略研究[J].湘潭师范学院学报(自然科学版),2003(4).

[16]王兆峰.湘鄂渝黔边旅游业发展与城镇化建设研究[J].建设与管理,2002(6).

[17]湘西州统计公报[EB/OL].http://222.240.156.37/xxtjww/03_tjgb/03tjgb_1zjgb.jsp.

(责任编辑:古 岩)