《吴虞日记》中的近代中产阶层消费结构的变化

段艳萍

内容提要:目前学术界关于民国时期中产阶层日常经济生活的研究论著相对较少。本文主要根据《吴虞日记》记载的日常生活收入、支出情况,分析成都与北京两地中户阶层消费资料比例的差异,以及由此引发的的消费结构变化,并揭示出现这些变化的社会历史原因。

关键词:《吴虞日记》近代中产阶层消费结构

中图分类号:k258文献标识码:A文章编号:1000-8705(2009)02-32-38

消费经济学认为,“消费结构是指一定时期消费者所消费的各种消费资料(包括物质资料和劳务)之间的比例关系”。按消费资料对人们生活的重要性,把它分为生存资料、发展资料和享受资料三大类。三者间比例的变化即消费结构的变化,它能反映出一个社会或阶层的消费水平。而《吴虞日记》较详细地记录了吴虞在成都、北京的生活情况,能为该研究提供详尽的资料。

吴虞(1872-1949),原名久宽,字又陵,原籍四川新繁县。1913年任职川西道署,1918至1921年在四川外国语专门学校、法政学校及国学专门学校任教,1921年夏至1925年间在北京大学、北京师范大学等众多高校任教。吴虞担任过川西道公职,曾在高等学校任教,是典型的中等收入阶层。本文试就《吴虞日记》(以下简称日记)提供的资料,分析当时成都、北京两地中产阶层各类消费资料比例的差异,并对近代中产阶层消费结构的变化作初步探讨。

一、成都消费分析

吴虞居于成都时的收入,1915年5月22日的日记记载,“川西道署送来五月薪四十元”。后,吴虞在四川外国语专门学校、法政学校及国学专门学校任教,四川外国语专门学校“每钟修金一元伍角”,吴虞每周约16课时,若均计每钟薪酬为1.5元。则其每月任教收入为96元。

至于支出,日记这样记载:“预算每月需钱十九千文。菜钱约十千,牛乳钱二千四百,雇工钱三千四百,楷、桓、棱月钱共六百,檯、樱月费钱二百,余钱二千四百为买盐及其他之零用添补一。通读日记,笔者发现日记中所列的“每月经费”只是其家每月的固定支出项,除此之外,吴虞还要花大量费用于子女教育、买书、订报等。以1918年为例,吴虞家庭各类消费资料总计支出约为662.6元,全年支出约占工资收入的57%,其余43%则留为储蓄,这与1913年任川西道公署职务时的储蓄宰相当,“每月存六十元,以六十元消费”。吴虞在满足日常生活所需外,将工资收入的43%-50%留为储蓄,如此高的储蓄率在当时的成都中产阶层中已算相当富裕,高储蓄、低消费体现的是居于成都时的吴虞消费观念相对比较保守。以下笔者根据日记记录的支出,分析吴虞生活于成都时各类消费资料的比例关系。

(一)生存资料消费

生存资料是指补偿劳动者必要劳动消耗所必须的消费资料,是消费资料中的基础性层次。日记所载的菜帐、房租银、买布钱、炭钱、柴钱和油钱当属生存资料消费。

食物消费包括粮食、菜帐支出。吴虞生活于成都时粮食自给,日记中虽没有对粮食消费的具体记录,但我们可根据时人的记载推算其家每年的食物支出费用。洪亮吉称,“一人之身,岁得米四石即可无饥”,包世臣亦曰,“合女口小口牵算,每人岁食米三石”。考虑到吴虞家庭以女口为多,非壮劳力,加之其家食物的营养结构比一般农民要高,粮食的消费量会较少,因而笔者认为其家平均每人每年消耗粮食三石(计每石10斗)左右,按当时的物价,计每斗米1400文,吴虞全家12口(合雇工在内)每年用于粮食的费用为504000文,再加上“每月菜钱约十千”,合计全年用于食物消费的金额为312元。

住房也是生存资料中的重要一项,当时中产之家除了满足家庭成员的住房需求,还要求住房的环境、质量。吴虞自置房屋后,以每年减除房租78元为幸。若以78元作为吴虞的住房费用,对比当时中国中东部农家每年用于住房的费用约16.20元,像吴虞这样的中产之家其住房费用相当高,而他的住房的环境、质量亦非一般农家能比。

穿着方面,主要用于买布。考虑到民国时期全国消费水平,笔者把买布支出计为基本生存资料消费,买皮鞋支出则列为享受资料消费,当时的成都,即便是中产之家,也并非以穿成衣为主,大多买来机纱机布再裁制成衣物。因而,日记中几乎未见买成衣的描述,却见其频繁买布,如“买爱国布一丈二尺,去银二元,又付钱八十文,买花布六尺,去银九角””等记载。

除了衣食住三大项外,燃料及照明支出也是日常消费中不可或缺的。居于城镇的中产之家,不同于乡村的农户,他们不得不花钱买柴、买煤,这使得城居中产之家支付于燃料的费用比农村低收入家庭多得多。如1920年12月8日记到,“今日买南炭五包,价二元,共去银十元正……可用至对年也”,可知吴虞家每年炭的支出约为十元。“付柴十担四元九角正”,计十担柴约用半年,那么其家每年用于燃料的消费不低于20元。至于照明,当时的成都,即便是富人,也仍以油灯为主。油费即可作为照明支出费用:“买清油乙百五十斤,价每百斤银十元○五角”,根据日记统计,吴虞家每年用于买油的费用即照明费约30元。

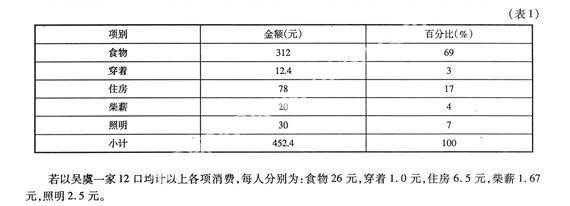

综上所述,以1918年的物价为准,结合日记所载内容,分析各项生存资料结构及百分比,见表1:

若以吴虞一家12口均计以上各项消费,每人分别为:食物26元,穿着1.0元,住房6.5元,柴薪1.67元。照明2.5元。

由表1可见,食物支出占生存资料支出的比例高达69%。吴氏居成都时,生存资料支出主要考虑的是“吃饱”,穿着、住房等支出则较为保守。由于食物支出弹性相对较小,别项生存资料的消费比变化不会太大。可推测当时的中国其他中产之家,食物支出在生存资料支出中均占绝对重要的地位。

(二)发展费料消费

发展资料是指劳动力扩大再生产所必需的消费资料,是中产阶层及其子女发展德育、智育所需的消费。发展资料消费额的增加,一定程度上表明人们对家庭日后政治、经济地位上升的企求。中产阶层因其特殊的社会地位及职业要求,对知识的需求高,在诸如求学、买书、订报等知识获取途径上的花费更高。此类消费虽不能与衣食住等基本生存资料相比,但却是其区别于其他阶层的重要标志。

居成都时,吴虞不惜财力让子女接受教育。日记曾载:“今年中学费增至四十元,高小费增至三十元矣”。由此估算,吴虞每年为子女支付的学费不低于110元。随着子女受教育人数的增加及受教育年龄的增长,家庭所支出的教育费用会有一个明显增长的阶段,特别是当教育花费的涨幅高于家庭收入的涨幅时,家庭必须挤出其他方面的支出来满足教育支付,从而造成消遣娱乐方面的花费减少。

除教育费用外,买书订报也是一项重要的发展资料消费。吴虞本人曾花大量资金买书订报,日记载:“中华书局送来《全汉三国晋宋南北朝诗》一部,定价十六元,八折合银十元八角”。据笔者统计,1918年吴虞仅买书一项就花了35.5元。订报方面:“订《四川公报》一月,去钱四百五十文”,即每年需5400文。吴虞每年买书订报费约38.2元。

以上各项发展资料总额约为148.2元,教育费用支出占了该项支出的74%,如此高的教育投资当是中

产之家财富支付能力及其阶层价值观的体现。

(三)享受资料消费

享受资料是提高劳动者生活水平、满足人们享乐需要的消费资料,只有当基本生存资料满足人们需求后,消费才能向发展型消费和享受型消费扩展。根据当时成都的平均消费水平,吴虞家用雇工的工钱、月钱、观剧、游公园、赏钱、礼银、牛乳钱等方面的费用当属于休闲享受资料消费。

吴虞家有雇工不少于三人,除上文所列每月固定支付“雇工钱三千四百”外,还要雇轿为上下班服务,如“课毕归,付来去轿钱三百文”的记录不少。1918年日记所记的上下课雇轿费用达2090文,访友观剧逛街的雇轿费用为1400文。以上雇工费用每年至少需22元。

吴虞雇佣仆人是为了让自己有更多闲暇去休闲娱乐,如看戏观剧,其日记曾记:“晚餐后,过湖广馆观薛月秋、白玉琼、小玉梅、小灵芝,买票去钱三百七十文”,此时“吴又陵先生最赏识陈碧秀”。

上文所列每月经费的“月钱”实为吴虞给女儿的零花钱,日记中记:“楷桓棱月钱共六百,檯樱月费钱二百”,每年需银4.8元。此外,还有赏钱、礼银、牛乳钱及买高档服饰的费用,不再一一列举。以1918年为例,赏银计11.5元,送礼银2元,牛乳钱每月二千四百文(计每年14.4元),买高档服饰(如皮鞋)用银5.6元。上述享受资料消费全年约62元。

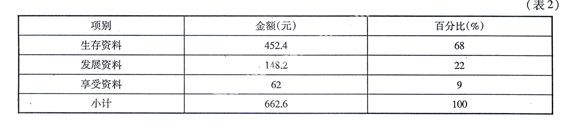

综上所述,以1918年为例,吴虞全家各项消费资料的结构及百分比如表2:

从上表可知,其全年消费资料计662.6元,若以不计储蓄为生活支出费用,结合表1,计算吴虞家庭恩格尔系数约为47%,为联合国粮农组织提出的小康型消费水平。但考虑到吴虞在成都时保持着高储蓄、低消费的习惯,根据挤出效应,其实际用于消费的资金必然受限,导致各项消费资料总额偏少,即思格尔系数的分母偏小,这样计算出的恩格尔系数高于当时吴虞家庭实际所拥有的消费能力。因此,事实上,作为中等收入阶层的吴虞,其家庭消费水平应为小康偏富裕型。

表2还表明,当时的吴虞家庭消费中生存资料在各类消费资料中占有绝对比例,享受资料比例较低。虽拥有富裕型消费的能力,但消费保守,享受资料消费有很大延伸和发展空间。正如吴虞堂弟吴君毅所说,“四川局面狭隘(成都尤甚),非吾弟兄久处之乡,争名争利,须在此间(笔者注:‘此间即北京),而名胜之多,各界人才之众,生活之美,亦非此间不能按洽领略也”,北京才是他们“争名争利”、获得更多享受资料的地方。

二、北京消费分析

吴虞在北京的工资收入明显多于成都,北大每月支付吴虞薪?60元,在北大同行中,相比陈独秀任文科“学长”时的300元月薪‘,吴虞每月拿260元也属高薪者。他还在北京师范大学、南方大学、中国大学、北京学院兼课。估计当时吴虞月薪应当不低于300元。

他在北京的支出,见日记1923年11月9日所载:“今日清算九月支出费……共银七十二元三角一仙”。参照当时北京的物价水平:“20年代初,北京生活便宜,一个小家庭的费用,每月大洋几十圆即可维持”,跻身于北京中产阶层的吴虞,每月花销七十余元,生活可谓相当富有。

(一)生存资料消费

随着社会生产力的发展和人们生活水平的改善,生存资料的数量和种类会不断增加和扩大。根据当时北京的生活水平,吴虞日记中的电灯洋、煤洋已成为生存资料消费。

食物支出方面,与在成都粮食自给的情况不同,吴虞同在京的其他中产阶层一样,不得不支付买米费用,日记中有吴虞友人盛正生“每月饭菜银亦须用十元”的记载,吴虞每月至少同样需饭菜银10元。时人分析当时成都“日常生活,较北京约一与三之比例,京米十斤,价洋一元余,此间三十二斤,价洋亦一元余。一切菜蔬零用,大略相同”,若照此物价比,北京食物支出费用当是成都的3倍,故生活于北京的吴虞,基本生活支出金额明显高于成都之时。

与成都自有房产相比,吴虞在北京每月须支付房租银,其每月房租费八元,可租“一小独院,北屋三间,东西小屋子各一间”。之后,吴虞要求更舒适、安逸、体面的住房,其月租遂上升为每月二十五元。若以每月八元房租作为住房支出参考,则每年的住房支出计96元。

到北京后,吴虞不再象成都时以穿自制的布质单衣为主了,即便不买成衣,也已改变成都时以布为衣料主选的局面,“做灰象皮呢夹袍一件,洋缎里子,连工银拾元”。1921年,初到北京的吴虞,“因北方苦寒,须预置皮衣外套”,这既是气候环境所迫,又是当时北京消费环境所致,交际应酬成为人们选择服饰的动因,特别是1923年-1925年间,吴虞以行乐应酬为要,花在服饰上的费用自然不低。

除衣食住外,照明与燃料的变化也不小。电灯取代了煤油灯,电灯洋取代了煤油费。1925年四月的账目记载每月需电灯洋一元九角五仙,则一年需23.4元。燃料方面,因北方燃料特别是大城市燃料材料的限制,不再以柴薪为燃料主选,由居于成都时的买柴变成买煤,日记中有许多买煤的记载,如“至泉兴厚买元煤一千斤,付洋四元九角”。参考以往学者对三四十年代每年人均耗煤的估算,并结合吴虞家庭结构减小等因素,计每年花费于燃料方面的费用不超过四元九角。

与成都相比,吴虞在北京的食物支出、房租、照明与燃料费用偏小,这与其家庭消耗消费资料人数的减少有很大关系。但若以人均消费计算,对比成都时人均每年消耗食物、房租、照明与燃料的费用,吴虞一人在北京的基本生存资料消费支出费用明显增加,这与北京物价高于成都、生活自给率下降有关;也因为吴虞生活水平提高,各项开支增加,使得基本生存资料的支出总额也随之增加。

(二)发展资料消费

据日记所载,在北京的发展资料消费主要是买书、教育及捐款费用。

初往琉璃厂的吴虞就发出了“好书甚多”的感叹,“至琉璃厂买白纸《庄子集解》一部三本,去银一元三角。又……买《荀子集》一部六本,白纸印,去银二元六角”。初到北京的吴虞,几乎每隔两三天就买书,看到喜欢的书,再贵也愿意买下,如1922年4月5日日记写到:“在尚古斋买金陵丛书本《庄子翼》一部八册,排印白纸甚精,去银六元。此书予求之多年,今日于无意中得之,极为快慰”。以1923年为例,全年买书订报两项费用计105.8元。

至于子女教育费用支出,“写信给楷、桓,言每年每人止寄百元为定额,用时须有预算,以供学食费等必要之用,若楷、桓自由超过预算,我即不负责任”。跻身北京社会名流的吴虞,不再坚持高额投资子女教育的消费习惯。却以行乐、交际应酬为要。实际上,在北京任教期间,吴虞只支付三女赴法留学费用约计385元,并非子女“自由超过预算”,而是将本应用于子女教育的资金投向自己的休闲享受消费。

据日记所载,1923年各项捐款总计47元,鉴于日记所记载的捐款费用金额高,因而笔者把捐款费用单独列出。捐款项多为北大联席会、临时委员会会费捐款或报刊杂志捐款,笔者把此项支出计人发展资料消费。“捐北大教职员临时委员会银十三元”,除诸如上述的会员费,另有报刊杂志的捐款,“予助周刊(笔者

注:即由吴虞提议创办的(世界)周刊)开办费五元”。综合以上各项发展资料消费金额,每年约计352.8元。

(三)享受资料消费

北京的享受资料主要包括吃饭馆银、观剧听戏银、雇工银、赏银及送礼银等。

收入颇丰的吴虞也跟北大其他教授一样,经常下饭馆,有时是别人请客,有时是自己做东或大家出份子洋。“唐述白与君毅饯行,请予作陪,往四川馆子南园饭庄晚餐”。宴请别人时花费就更大了,日记载宴请同事12入的帐目,“席一桌……共付洋二十元○三角正”,若计吴虞每年宴请两次如此规模的饭局,则需洋40.6元。至于出份子洋的金额,每月约8元,由此估算吴虞每年吃饭馆费用需洋136.6元。

观剧、听戏也是他与北大同仁的爱好,“下午一时半,同四穆过程难游艺园,晤林宝慈,同听大鼓书。五时又通往观金少梅演《大审苏三》”,又“午后一时半,过真光观梅郎(即梅兰芳)演《贵妃醉酒》,与川班所演全异,黎元洪、江叔海、张孝移等均在”。听戏并非完全出于吴虞的爱好,更多的是作为一种交际的手段,当然也是有闲钱的表现,是显摆自己身份与地位的消费活动。

至于雇工支出,吴虞每月需支付十元、十四元、十六元不等,1924年的日记记载支付“厨人、车夫、工食洋十六元”,除了雇佣家用厨子,吴虞和很多北京高校的教授一样,有自己固定的车夫,每月需为车夫支付“车钱、工钱、饭钱、灯钱”。这些中高层收入者还有固定的听差,当时高校教授每月支付听差工六元费用。吴虞居于成都时全家9口才享受二、三元的雇工劳务服务,而在北京只吴虞一人就享受每月十元以上的雇工劳务服务,这除了两地雇工薪酬差异外,其在北京享受更多劳务服务的事实不容忽视。

除了吃饭馆、听戏、雇工外,消遣时的赏银支出金额成为吴虞在北京消费的一大特色。特别是1923年后,吴虞以行乐应酬为要,用于个人享乐、维持奢靡生活的经费高于正当消费,仅1923年暑假计消遣费用“共用银九十贰元三角五仙”,由此估算其1923年用于消遣的费用至少184.7元。

至于休闲享受资料所包括的偶尔送礼、买物等交际费用,不再作详尽阐述。笔者粗略统计1923年吴虞用于休闲享受资料的金额即吃饭馆、听戏、雇工、赏银、送礼、买物银等总计约499元。

综上所述,1923年居于北京的吴虞用于各类资料的费用总计1114.2元,占其工资收入的31%,与成都时的57%相比,下降了约26个百分点。北京生活支出比例相对较低,但值得注意的是,这与其居于成都时刻意保持高储蓄、低消费的保守消费观念发生变化有关,当然这也因为在北京,吴虞生活水平有了很大提高,具体计算居于北京时各项消费资料的比例分别为:生存资料占23%,休闲享受资料占45%,发展资料占32%,结合表2绘制成都与北京各项消费资料的比例,见表3:

由表3可知,与成都相比,北京时的消费结构发生了巨大变化,生存资料消费的比例有所下降,发展资料略有上升,而享受资料比例升幅较大。生活支出中的近一半资金用于休闲享受,消费模式已由成都时的保守、节俭型逐渐向豪奢型转变,生活水平由成都时的小康偏富裕型向富裕型转变。

三、近代中产阶层消费结构变化的原因分析

吴虞的消费活动之变化实际上代表了成都与北京两地中产阶层的消费结构的不同,而出现这样的转变,有以下原因:

其一、工资收入变化。

吴虞在北京的薪金收入约为成都时的3倍,如此丰厚的薪酬,使其有更多的闲钱买书、下馆子,原来不消费的或不经常性的消费变成经常性消费,原来属于发展或享受的资料会逐渐转化成生存资料,消费需求层次提高,支出经费当然会增加。另外,吴虞在北京的薪酬所得基本只供养自己,供养人数的减少,使基本生活资料总额降低,间接为发展性资料、享受资料提供更多份额。收入的增加也是在成都与北京同为中产阶层的吴虞,或者说部分北京中产阶层与成都中产阶层消费结构不同的根本原因。

其二、消费选择自由程度。

随着近代商品经济的繁荣,北京商品交换条件明显优于地处西南一隅的成都。成都“进口货因运输困难,超过京价,总在一倍以上也”,“价廉物美”的“洋货”及国货的畅销,扩大了北京市场商品的供给能力,为消费者提供了比成都更多的消费品,使北京中产阶层的消费选择相对自由。在经济较四川更为发达的北京,市场为人们出行提供的交通工具不只是仅有旧式的轿子,还有新型的人力车、电车和汽车。吴虞在四川任教时上下班几乎坐轿,而到了北京则改乘车。北京消费选择自由程度高于成都,可供选择的消费对象的丰富多样,更便于消费者择优选择消费品;相比于成都,北京的中产阶层更具备选择近代新式工业品的市场条件,对这些“奇技淫巧”有更多的了解与接触,也更易于接受新事物,接受价廉物美的“洋货”。当时的北京出现了追求时髦、互相攀比的风气,在这种风气诱导下,居于其中的中产阶层免不了追求休闲享受,更愿意花钱买乐,丰富自己的精神生活。

最后,个人消费观念的变化,近代社会人们的消费本质逐渐从满足生存本能上升到自我解放与自我价值的实现,从原来节俭的消费观念转变为自我享受,甚至是豪奢型的消费,当时,中产阶层在很大程度上引领着人们冲破的旧有消费理念,特别是在近代商业繁荣下形成的商业化、功利化的社会风气,使诸如吴虞一样的中产阶层在消费生活方面物质化、功利化,吴虞只身北京,无家庭琐事的羁绊,个人空间完全自由化,可供选择的消费空间变大,加上内心的孤独寂寞,促使他改变以往的高储存、低消费观念,而以行乐应酬为要,其用于个人享乐、维持奢靡生活的经费亦高于正当消费,吴虞三女、四女出国留学之际应是教育支出的高峰段,他以女儿不听教为由,不承担教育费用,本该作为义务支出的费用,被人为节制,提前结束家庭所承担经费的高峰,使家庭总支出相对减少,而更多资金流向享受消费。

小结

吴虞在北京的薪金收入约为成都时的3倍,如此丰厚的薪酬,客观上为其消费水平的提高提供了可能。特别是在近代商品经济繁荣的北京,商业化、功利化的消费观念使这种可能性变得更加现实。同为中等收入阶层的吴虞在成都与北京消费资料具体比例的不同,即居于北京时生存资料消费有所下降,享受资料的比例明显上升,一定程度上体现了两地中产阶层消费结构的不同。北京的中产阶层用于享受资料的消费多于成都,其生活水平也同样高于成都,作为近代政治、经济中心的北京与地处西南一隅的成都,形成了商业化、功利化与保守、节俭两类不同的消费文化,这两种不同消费文化的形成,具有深刻的社会历史原因,无论是收入差异,还是两地消费环境、消费观念不同,都源于两地城市近代化进程的差异,简言之,北京城市化水平高于成都。正是近代城市化发展的差异,造就了两地中产阶层消费结构的不同。

责任编辑林建曾