道路景观与环保设计

苏志忠

[摘要]在道路工程建设中,除了必须满足道路本身的技术条件外,还必须加大环保、景观方面的投入。既要满足安全、快速、便利的道路功能,又要保持环保、美观、流畅的景观设计。从而给驾驶人员创造一个能保持警觉和兴奋的优美的工作空间,同时也为游客提供一个引人入胜、心旷神怡、得到美的享受的出行条件和景观。这是促进区域经济良性循环的必然要求,也是今后设计高速公路的一项重要内容。

[关键词]高速公路;环境保护;景观设计

前言

随着我国经济建设的快速发展,道路工程特别是高速公路的建设迅猛发展,现在我国高速公路的总里程已名列世界第一。值得注意的是,在道路工程建设中,除了必须满足道路的技术条件如道路的安全性、可驶性、便利性和耐久性外,还必须加大环保、景观方面的投入,从道路建设的勘测设计阶段人手就要引入环保、美化、人文的概念。既要避免在工程建设中大填、大挖破坏自然景观和植被,以至造成对于经济可持续发展的影响;又要满足安全、快速、便利的道路功能,以及环保、美观、流畅的景观设计。从而给驾驶人员创造一个能保持警觉和兴奋的优美的工作空间,克服由于景观单调、呆板引起的疲劳和注意力不集中,以至造成交通事故。同时也为游客提供一个引人入胜、心旷神怡、得到美的享受的出行条件和景观。这是促进区域经济良性循环的必然要求,也是今后高速公路设计的一项重要内容。

1道路景观与环保的意义和构成

中国高速公路的发展创造了世界瞩目的速度,这是经济和社会发展的现实需要,也是交通实现跨越式发展的重要标志。在道路上,川流不息的车流给司机的精神造成高度的紧张,千篇一律的设施往往使司机感到枯燥、乏味,这也给安全埋下了隐患。特别是高速公路由于其远离城市,运行里程长,单调、呆板的景观更易引起驾驶人员的困乏、疲劳和注意力的不集中。从而酿成交通事故!同时由于公路建设过程中的大填(方)大挖(方)造成的路堑坍塌、泥石流甚至山体滑坡,大量的取土坑和高填方造成的自然植被的破坏,以至于道路投放使用了若干年,这些地段的植被还未恢复,形成沙化、水土流失、路堤塌方……不但给国家及人民群众的生命财产造成巨大的损失,同时也制约着这些地区经济的可持续发展。

道路景观设计涉及到美学、心理学、哲学、建筑学等人文学科的研究领域,是多种景观要素相互映衬、相互作用的动态空间设计,是探索地域、文化、环境、生态与建筑的有机结合,是一种功能性、实用性与观赏性、艺术性相结合的综合景观体系。

因此,道路景观设计决不能以牺牲环境、破坏资源、破坏生态为代价。一定要要结合工程实际,把人为作用而形成的景观与自然环境、地貌相协调,把体现道路功能、美化环境与环境保护统筹兼顾。从而促进区域经济良性循环和可持续发展。

景观生态学的创始人C.Troll首先将景观定义为“一组以类似方式重复出现的、相互作用的生态系统所组成的异质性陆地区域”。现在一般定义为“景观是指由地貌和各种干扰作用,特别是人为作用而形成的,具有特定的结构功能和动态特征的宏观系统”。所以,景观建设一定要与自然景观相协调。不同的建设类型对景观的要求或研究侧重也不同:道路景观侧重在道路上以一定速度运动时,视野中的道路及视线所及的空间四维景象。故而公路景观是道路使用者的视觉所能看到的各种自然景观与公路、交通要素的综合体,是公路三维空间加上时间和人的视觉、心理感受等形成的综合环境效应,即道路使用者在乘坐交通工具运动过程中对公路及公路环境的印象。

2公路景观与环保设计的关系

公路景观设计的基本要求是视野开阔,视觉导向,与自然环境相协调,绿化,环保。

所谓视野开阔,就是要求路线各组成部分的空间位置配合协调,使司乘人员感到视野开阔、线形流畅、清晰、行驶安全舒适。公路的主要功能是供车辆行驶,设计者要充分考虑公路自身的特点,以满足公路的交通功能为首要宗旨。直线线形能够做到视野开阔,视距良好,高速,通行能力大。但追求线形好就难免会造成大填、大挖,破坏自然环境和植被,形成一系列的环境问题隐患。所以,景观设计要以生态学理论为依据,尊重自然,正视自然,保护自然,恢复自然。要优先保护原始植被、历史文化遗迹、湖泊等自然资源。它们对保证区域内各物种的多样性和生物圈的平衡具有重要意义。下面的示例就很好地解决了这个问题:

右图1为辽宁某高速公路隧道,道路经过原本不很高的山坡,坡上长满了林木。按照通常的施工方法是直接开挖路堑,投资少,施工速度快。但考虑到开挖路堑会破坏天然植被和林木,所以,辽宁省交通厅不惜增加数十倍的投资修建了该隧道。流畅洁白的洞口配以对比鲜明的绿化,既形成令人耳目一新的优美景观,又很好地保护了该地的自然环境。

左图为某高速公路上修建的“旱桥”,最高的桥墩高达8m,桥下并无大的河流,只在雨季由于地面径流的汇集需要设置盖板涵即可解决泄洪问题。道路若依地势修建,势必会形成很大的道路纵坡,视觉也会很差;为解决纵坡问题,势必会形成裸露的高填方路堤及很大的取土坑,对自然植被及景观的破坏是显而易见的。采用图示的高架桥,既很好地解决了道路。

纵坡问题,又使线形流畅,视野开阔。更重要的是最大限度地保留了该谷地的天然地貌,很好地保护了自然植被,道路与周围环境和谐、协调,景观优美。

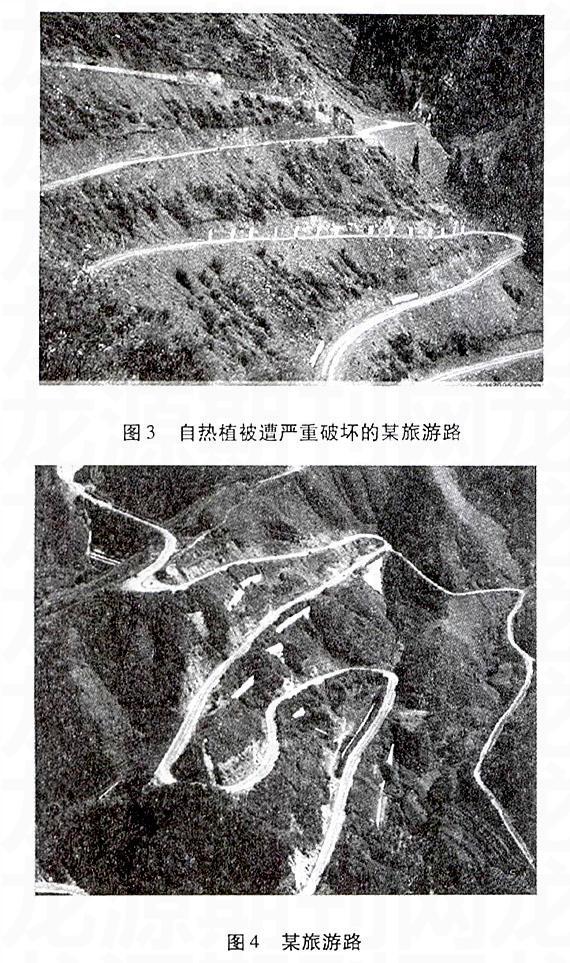

所谓视觉导向,就是要建立一个带状的空间视觉系统,使司机在视觉所及的范围内,能预见到公路方向和路况的变化,并能及时采取安全的行驶措施。公路景观设计必须考虑保持长期的自然经济效益,尽量避免破坏自然环境和原有风景,保护各种动植物和名胜古迹。必要时可修改道路设计和施工方案以保全原有风景。使公路线形及沿线设施与沿途自然环境相协调,同时利用绿化来补充和改善沿线景观。如图3某旅游公路,无论是视觉导向还是线形都很“恶劣”,行进在如此道路上,司机和乘客都会如临深渊,胆战心惊,兴味索然,担心随时都会有碎落的石块从上面滚落下来。而道路造成的对自然植被的破坏,对土体稳定性的破坏更是触目惊心,后患无穷!随着时间的推移,风化、雨淋的侵蚀作用会造成更为严重的碎落、塌方甚至泥石流、滑坡……

3公路景观与环保设计的原则

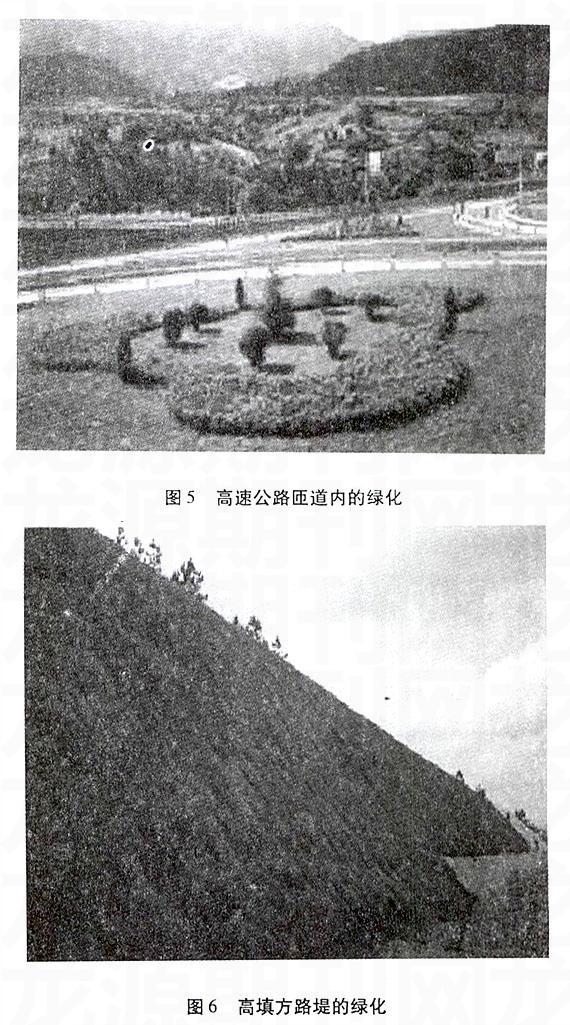

公路景观与环保设计的原则一般可遵循自然优先原则、可持续原则、因地制宜原则、综合性原则等。公路景观设计决不能以牺牲环境、破坏资源、破坏生态为代价。要把人为设计的道路景观与道路穿越地区的自然景观进行多层次设计,使整个道路系统的结构、格局及比例与道路穿越地区的自然特征和经济发展相适应,使生态、社会、经济三大效益协调统一、同步发展。如图4所示某旅游路,线形选择很巧妙,道路在充分利用自然地形的基础上,对于开挖路曹所形成的边坡进行了较好的绿化,与自然地形和谐、协调。

考虑到公路穿越地区众多,故修建时需统筹规划、

分段设计、因地制宜、协调景观、注重特色,尽可能保持特殊地区尤其是少数民族地区的民族文化特色。

公路景观规划是一项综合性研究工作,其景观规划设计与分析需要多学科的专业队伍协同合作完成,其次要兼顾生态效益、经济效益和社会效益的协调统一,要在分析自然条件的基础上,同时考虑社会经济条件。

4公路景观与环保设计的主要内容

4.1公路线形设计。公路线形及其构造物设计时应能诱导司乘人员的视线并应满足视觉景观的要求。公路路线应尽可能与地形、地貌相吻合,几何设计时平、纵、横各要求应很好配合,以避免造成空间线形扭曲、暗凹、跳跃等景观缺陷。在条件允许时,应尽量采用分离式路基,以减少纵横断面对自然和景观所产生的不利影响。各种构造物的结构、造型、材料均应与当地自然和人文景观条件相适应。公路应避免分隔生态景观空间或视觉景观空间。当必须穿越森林、果园、绿地时,应以曲线通过,避免以直线线形切割和贯通森林。旅游公路越岭线的垭口处,除应有广阔的视野外,还可根据当地条件,设置适当的观景台。

4.2公路带状景观设计。路线通过山间谷地、路基高度较大时,应综合考虑填筑路基时取土坑、高填方裸路堤对原有植被的破坏及对生态环境的不利影响,必要时应进行高路堤方案与高架桥方案的比选论证,采用如图2的设计。公路通过森林区时应做好路基断面设计,应尽量避免设置深挖路堑式断面,力求拓宽双幅公路的中央分隔带,并尽可能保留中央分隔带位置原有林木,或采用如图1的隧道方案应是很好的选择;公路通过平原、水网区时应合理确定路基高度,沿线村庄稀疏、横向干扰少时,宜采用以低路基方案通过所经区域;公路构造物及沿线设施的风格、色彩、造型应与周围环境协调一致,做到美观大方,并应注意与地域民族特征及生活习俗协调统一。

4.3公路绿化设计。高等级公路中央分隔带的绿化要以遮光防眩、引导视线为目的,其高度和宽度必须满足现行规范的要求,防眩树种要低矮、缓生、抗逆性强,单行间距一般以2m~3m为宜。地表绿化部分以铺草坪和植地被植物为主。两侧绿化带的主要作用是防尘隔声、协调公路与周围环境,以落叶和常青间隔(5m~10m)为佳,树种应根据当地气候条件确定。边坡绿化要求覆盖率高,青绿期长,以本地适于绿化的野生草为宜。垂直绿化部位主要有浆砌护坡、挡墙等,可通过在其下栽攀援植物如爬壁虎、凌宵等,或在其顶部栽植垂枝藤本植物,以遮蔽构造物,减少构造物的压迫感和粗糙感,起到美化路容的作用。这里特别需要强调的是,在我国西部及黄河以北地区,冬季降雪后往往为及时除雪而在路面上撒布大量的融雪剂(盐类),这类物质常常对公路绿化构成严重威胁,因此,公路绿化树种及植被植物还应具备较好的耐盐、碱性。

5中国公路景观与环保设计的发展模式

道路工程跨越幅度大,占地面积多。中国在经过20多年大规模的“只重技术,不重艺术”的公路建设后,高速公路总里程已跃居世界第一位,发展速度之快、成就之大令世界震惊!然而,带来的环境问题也是十分突出的。党的十七大之后,武汉城市圈和长株潭城市群被国家确定为“两型社会”试验区并被赋予先行先试的政策创新权。所谓“两型社会”,指的是“资源节约型、环境友好型社会”。资源节约型社会是指整个社会经济建立在节约资源的基础上,建设节约型社会的核心是节约资源。环境友好型社会是一种人与自然和谐共生的社会形态,其核心内涵是人类的生产和消费活动与自然生态系统协调可持续发展。两型社会的提出足以说明中国政府在节约资源、保护环境、创造人与自然和谐共生的社会形态方面高屋建瓴的发展理念。所以,公路景观与环保设计的发展模式应该是:

5.1资源节约化。以生态学理论为依据,尊重、正视、保护、恢复自然。道路建设应尽量利用原有旧路进行改、扩建,以减少公路永久占地面积;道路跨越谷地、山丘深挖路段时应尽量采用高架桥和隧道以减少取、弃土场;利用废弃的材料服务于新的功能(用弃渣为当地居民修筑村道,填筑宅基地、厂房用地等),可以大大节约资源和能源的耗费。

5.2民族风俗化。我国拥有56个民族,其民族文化各不相同。高速公路所经过的不同区域有不同的历史文化特征,在设计过程中尊重传统文化和乡土知识,公路两侧的雕塑、壁画、广告等,既要具有较强的艺术性、观赏性,又要符合当地的历史文化特点、产业特色、民族风情,使公路成为文化长廊。例如:从沈海高速公路福建惠安出口处进入惠安,沿惠黄(塘)、惠崇(武)路两侧,映入眼帘的是1000多件大小不一、形态各异、材质不同的石雕工艺品。这些石雕工艺品融中原文化、闽越文化、海洋文化为一体,汲晋唐遗风、宋元神韵、明清风范之精华,蜕变成精雕细刻、纤巧灵动的惠安雕刻艺术风格,这里就是闻名遐迩的“石雕景观大道”。行进在这样的道路上,一种古老、典雅、文明、质朴的文化氛围扑面而来,令人精神振奋,心旷神怡。这种带有强烈的地方特征的高速公路景观设计能使驾驶人员感受到新鲜,令乘客回味无穷。

5.3形式几何化。利用简单的原始象形文字,以及几何图形装点周边环境。形成的点线面能产生不同的情绪和其他心理反应,例如服务区内的水面、亭子、树池、花架等。既有景观效果,又满足了游人观赏休憩的需要。再如以中国古老的文字构成的图形装饰,不但具有重要的地位和价值,同时也具有神秘的色彩。艺术的构图原理体现植物个体及群体的形式美,符合绘画艺术和造园艺术的统一、调和、均衡和韵律的四大原则。使旅客有“人在车中坐,车在画中行”的良好感觉。

5.4色彩功能化。色彩不仅使人产生各种感觉,而且还引起人的感情变化。实验表明,悦目的色彩通过人的视觉器官传人色素细胞后,对神经系统是个良好的刺激,对心血管系统和消化系统也有一定的作用,适当的运用色彩在工作中能够减轻疲劳,提高效率。位于南京白下路交通单行线的洪武南路路口至中山南路路口的南京首条彩色道路铺设完毕并通车,该彩色道路全长200米。据了解,这条彩色道路是用一种高分子树脂稀浆涂抹于路面,并撒上耐磨的彩色陶瓷颗粒铺设而成。彩色道路不仅美化了路面,更有利于交通安全。

6结语

随着经济的发展,资源的约束越来越突出,在这种情况下,为了保证经济“又好又快”的发展,我们国家经济结构必须要从过去那种“高投入、高能耗、高污染、低产出”的模式向“低投入、低能耗、低污染、高产出”转变。通过保护全球的环境来达到保存人类文明的目的是关键而核心的任务,把中国的公路建设成为“以人为本”的“花园式公路”,是我们每一个公路设计、建设者的责任。

温家宝总理在政府工作报告中提出,“要在全社会大力倡导节约、环保、文明的生产方式和消费模式,让节约资源、保护环境成为每个企业、村庄、单位和每个社会成员的自觉行动,努力建设资源节约型和环境友好型社会。”也就是说,经济的发展不能以牺牲环境为代价,必须建立在优化结构、提高效益、降低消耗和保护环境的基础之上。