林则徐组织译书译报活动的几点考订

摘要:林则徐译事活动中的翻译班子及所译外文书刊一直是研究的重点,林译新闻报刊则一直少被研究者关注,或偶有涉及,也大多语焉不详。本文拟在清理相关中外文原始材料的基础上,一方面向上追溯林译所据外文原刊的情况,另一方面向下考察那些书刊译稿在《海国图志》中接受与流变的过程。

关键词:林则徐 翻译 报刊 《海国图志》おお

1838年12月,林则徐驰往广东查禁鸦片,拉开了中国步入现代社会的帷幕。自1839年3月初抵粤至1841年10月被革职的这两年多时间内,林则徐为“探访夷情,知其虚实”参见林则徐“责令澳门葡人驱逐英人情形片”,见《林则徐集 奏稿》中,中华书局,1965年,第396—397页。、“制驭准备之方”林则徐“答奕将军防御粤省六条”,《筹海总论》四,见魏源:《海国图志》,陈华等点校本,岳麓书社,1998年,第1949—1950页。,组织译员翻译了大量外文书籍和新闻报刊,开国人现代翻译之先河。不仅如此,林则徐的翻译活动亦引起了当时在华西人的高度关注,称赞其译事“广中国之知识”。 《澳门新闻纸》第三册,“澳门十二月十四日新闻纸”,见齐思和等编:《鸦片战争》,第二册,上海书店出版社,1954年,第411—412页。林则徐的译稿后来成为魏源撰写中国“新地理之嚆矢”《海国图志》的重要蓝本。魏源曾提到撰书起因于(1841年7月)在江口(镇江)和林则徐会面时,得“林尚书所译《四洲志》及各家图说”,并受林之托,在此基础上编撰《海国图志》。魏源:《江口晤林少穆制府》,见《魏源集》,中华书局,1976年,第781页。而且,这部从外文书籍、报刊受惠颇多的中文著作,后来又被美国人节译回英文,即《中国人论鸦片战争》В–hinese Account of the Opium War)АSee, Edwards Harper Parker, Chinese Account of the Opium War, Shanghai, 1888, p. 132.围绕着《海国图志》所发生的接受、影响与再接受的事实,无疑是翻译活动在中西文化双向交流与互动中的生动体现,也是林则徐组织译事活动的重要价值之一。

此前关于林则徐译事活动的研究中,其翻译班子及所译外文书刊一直是讨论的重点。关于林则徐的译员、所译外文书刊、林则徐参与译事的动机及其与当时在华西人交游的关系等,参见拙文《林则徐的翻译班子及所译西书西刊》。同时参见林永俣:《论林则徐组织的迻译工作》,见福建社会科学院历史研究所编:《林则徐与鸦片战争研究论文集》,1985年,第118—137页;陈原:《林则徐译书》,载《书林漫步》,第216页;薛桂芬、李卓英:《林则徐组织的迻译工作探论》,载《哈尔滨师专学报》,1996年第3期,第69—71页。但实际上,在林则徐所组织翻译的资料中,报刊译稿是保存得最为完整的部分。然而,作为“中国译外国新闻纸之嚆矢”,林译报刊却一直是最不被研究者关注的部分。或偶有涉及,也大多语焉不详,对林所据原刊、译稿《澳门新闻纸》以及与《海国图志》所征引的外刊之间的关系比较模糊,或将译稿当成外文原刊,或将《海国图志》中的外刊当作原刊或译稿。究其原因,笔者以为一是此前研究者大多比较重视书籍,而不太关注报刊这种文本的影响;其次,也有可能是林译所据外文原刊目前已不多见,还原难度太大。基于此点,本文拟在清理相关中外文原始材料的基础上对这些的关系进行辨析与考订,一方面向上追溯林译所据外文原刊的情况,另一方面向下考察那些书刊译稿在《海国图志》中接受与流变的过程。

オ

一

对林则徐而言,翻译澳门的“新闻纸”,乃是“探访夷情”的重要手段之一。他在给同僚的书信中多次谈到利用“新闻纸”及时截获敌情一事。林则徐在该信中还给怡良附送了部分新闻纸译稿。参见,林则徐:“致怡良书柬”(道光十九年二月),见杨国桢编:《林则徐书简》,福建人民出版社,1995年,第44页。不仅如此,林则徐还将此视为制定对外制驭之术的基础,在给道光的奏折中,他表示“现值防夷契紧之际,必须时常探访夷情,知其虚实,始可以定控制之方。”参见林则徐“责令澳门葡人驱逐英人情形片”,┩上。在离任后还在给奕山的信中切切叮嘱:

其澳门地方,华夷杂处,各国夷人所聚,闻见最多,尤须密派精干稳实之人,暗中坐探,则夷情虚实,自可先得。又有夷人刊印之新闻纸,每七日一礼拜后,即行刷出,系将广东事传至该国,并将该国事传至广东,彼此互相知照,即内地之塘报也。彼本不与华人阅看,而华人不识夷字,亦即不看。近年雇有翻译之人,因而辗转购得新闻纸,密为译出。其中所得夷情,实为不少,制驭准备之方,多由此出。林则徐“答奕将军防御粤省六条”,同上。

对于当时的国人来说,外文报刊应当是非常新鲜的事物,或者是根本不屑一顾的夷纸而已。但林则徐却能认识到报刊的新闻性和“互相知照”的信息功能,并将其翻译出来为其所用,不能不说是非常具有超前意识的。据林则徐称,这些外文报刊起初是“零星译出”,后按时序“统钉数本”,即《澳门新闻纸》。杨国桢,同上。这些手稿现藏于南京图书馆,按时间分为六册,起自1838年7月16日,终于1840年11月7日。《澳门新闻纸》首页有“正闇”所作跋,正闇为邓廷桢(广东巡抚,后与林则徐一同发配伊犁)之曾孙、清末著名藏书家邓邦述之号。可见《澳门新闻纸》原藏于邓氏“群碧楼”。参见《澳门新闻纸》“跋”,载齐思和等编:《鸦片战争》第二册,上海书店出版社,1954年,第522页。

那么,《澳门新闻纸》是译自哪些外文刊物呢?首先可以肯定的是,林则徐所选译的均为英文刊物。林将报刊译稿统称为《澳门新闻纸》,是指所采用的外刊均在澳门出版,这一点林则徐在给奕山的信中已有交代。但实际上,根据报学史记载,澳门当时原本并没有出版过任何英文报刊。当时在澳门出版的外文刊物均为葡文。See, Frank H. H. King, Frescott Clarke, A Research Guide to China睠oast Newspapers, 1822—1911. Cambridge: Harvard University Press, 1965, pp. 33—41.不过,在林则徐禁烟和整顿海防期间,原先在广州刊行的三种英文报刊《中国丛报》(The Chinese RepositoryВ、《广州纪录报》(The Canton RegisterВ┖汀豆阒菪挛拧罚íThe Canton PressВ┚于1839年初迁到澳门。由此可见,《澳门新闻纸》应该是译自这三种英文报刊。

《中国丛报》(1832—1851)为美国第一位来华传教士裨治文(E. C. Bridgman)创办于广州,在其刊行的二十年中,一直是在华西人当中最有影响的英文刊物,在西方的发行量也颇大,一度是当时欧美人了解中国事务和动态的主要渠道。详情参见尹文涓的博士论文《〈中国丛报〉研究》,北京大学,2003年。仔细核对《澳门新闻纸》,我们可以找到多处译自《丛报》的内容。譬如,《澳门新闻纸》第二册“澳门十月十九日新闻纸”谈论茶叶的内容参见《澳门新闻纸》第二册“澳门十月十九日新闻纸”,见《鸦片战争》第二册,第392—396页。,就是译自《丛报》1839年7月号上一篇标题为“Description of the Tea Plant”的文章,内容是关于中国茶叶的种植、品名、外销等情况。See, S. W. Williams, “Description of the Tea Plant, its name, cultivation, mode of curving the leaves, transportation to Canton, sale and foreign consumption, endeavors to raise the shrub in other countries.”, in The Chinese Repository, Vol. 8, July 1839, pp. 132—164.该文长达33页,但《澳门新闻纸》只节译了其中6页关于茶叶贸易和外国人尝试种植茶叶的部分,而且译文的次序和原文并不完全一致。还有,《澳门新闻纸》第五册“澳门六月二十日新闻纸”上关于伊索寓言(译名条目为“依湿杂记”)的内容,参见《澳门新闻纸》第五册“澳门六月二十日新闻纸”,见《鸦片战争》第二册,第483—484页。是译自《丛报》1840年8月号上一篇介绍《伊索寓言》中译本的文章。

虽然《广州纪录报》和《广州新闻》现已无足本存世,但我们仍然可以找到《澳门新闻纸》节译此两刊的线索。《澳门新闻纸》第三册“澳门正月十一日下篇新闻纸(即中国十二月初七日)”括号内日期为原文所注。关于“钦差”一节,就是译自英国海员喜尔所撰写的一篇关于他们被林则徐接见的报道。这篇报道首先发表在1840年1月11日的《广州新闻》上,虽然后来被《丛报》1840年1月号转载,但由于《丛报》的刊行规律是每月最后一日出版,因此可以根据译稿日期明确推断出《澳门新闻纸》是直接译自《广州新闻》原刊稿。

在《澳门新闻纸》中,也有一部分译文题头有“兰敦新闻纸”、“新奇坡新闻纸”字样,但笔者推测这并不一定是直接译自伦敦等地出版的报刊,而是指《丛报》、《广州纪录报》等刊转载的内容。因为虽然在华外侨有可能有这些外报,但林则徐他们毕竟较难得到。

二

那么,《海国图志》中所征引的外文译刊和《澳门新闻纸》是什么样的关系呢?《海国图志》中先后提到三种外文刊物,即《澳门月报》、《澳门新闻录》和《澳门杂录》,魏源注明为“道光十九年及二十年新闻纸,两广总督林则徐译出,中有四条曾附奏进呈。”其中《澳门月报》的分量最重,魏源在《海国图志》中将其单列为两卷,共五则。即卷八十一“夷情备采一”的“论中国”、“论茶叶”和“论禁烟”,和卷八十二“夷情备采二”的“论用兵”和“论各国夷情”。参见《海国图志》,第1956—1981页。《澳门新闻录》和《澳门杂录》分别散见《海国图志》卷七十、卷七十四和卷九十四文中各处。参见《海国图志》卷七十之“南极未开新地附录”,第1809页;卷七十四之“释五大洲”,第1851页;卷九十四之“西洋器艺杂述”,第2173页。有研究者认为《海国图志》中的《澳门月报》、《澳门新闻录》和《澳门杂录》,和《澳门新闻纸》一样,是林则徐他们所译的另外三种外文刊物的名称。齐思和在《鸦片战争》中辑入《澳门新闻纸》后,亦转录了《海国图志》中的《澳门月报》,可见齐认为《澳门月报》和《澳门新闻纸》内容有别,或者根本认为是两种译报。

关于《海国图志》中这三种外刊名称的问题,笔者将在下文详述。但首先可以肯定的是,《海国图志》中这三种外刊的内容完全是摘引自《澳门新闻纸》;而且,林则徐所组织翻译的报刊中,并没有《澳门月报》等刊。如果我们将《海国图志》中所征引的这三种外刊的内容和《澳门新闻纸》逐条核对,就会发现这三种外刊完全是从《澳门新闻纸》摘录而来。但魏源在辑录时,并不是直接采用原译稿《澳门新闻纸》,而是做了大量的调整。有时魏源所引的一段文字,很可能来自《澳门新闻纸》中不同日期、甚至不同册的内容。如《海国图志》卷八十一“夷情备采一”中所征引的《澳门月报》之“论中国”的九节文字,就分别节选自《澳门新闻纸》各册内容,涉及中国律法、人口、兵力,以及西人学习汉语的情况等诸方面,如第一节“中国人民居天下三分之一”就是来自《澳门新闻纸》第三册“澳门十二月十四日新闻纸”。参见《海国图志》卷八十一,第1956—1957页;《鸦片战争》第二册,第409—411页。并不是单独引自某《澳门月报》,《澳门新闻纸》中也并无《澳门月报》等刊之说。由此可见,《海国图志》中所征引的外刊如《澳门月报》都是魏源后来节选《澳门新闻纸》时另取的报刊名。这是此前《海国图志》的研究者一直没有关注到的一个细节。

不仅如此,魏源在辑录《澳门新闻纸》时,还对原译稿内容进行了文字润色和删改。为说明这个问题,我们不妨引两段对应的文字加以比较。如《澳门新闻纸》第三册中“澳门十二月十四日新闻纸”一条为:

中国官府全不知外国之政事,又少有人告知外国事务,故中国官府之才智诚为可疑。中国至今仍旧不知道西边,犹如我等至今尚未知阿非厘加内地之事……中国果欲求切实见闻,亦甚便,通事引水人等所知固少,而浩官算是多有历练之人。我等恐本地人究未知道详细……此是骄傲自足,明明轻慢各种蛮夷不去考究。《澳门新闻纸》第三册“澳门十二月十四日新闻纸”,见《鸦片战争》第二册,第411—412页。

在《海国图志》中所对应的引文为《澳门月报》一“论中国”:

中国官府,全不知外国之政事,又不询问考求,故至今中国仍不知西洋,犹如我等至今未知利未亚洲内之事……中国人果要求切实见闻亦甚易,凡老洋商之历练者及通事引水人,皆可探问。无如骄傲自足,轻慢各种蛮夷,不加考究。《海国图志》卷八十一“夷情备采”,第1959页。

此外,《澳门新闻纸》第三册中“澳门十二月十四日新闻纸”是谈论外国人对林则徐译外书外报一事的反应:

然林则徐行事全与上相反,他自己先预备几个最善翻译之本地人,他就指点奸细打听事件法子,这些奸细、洋商、通事、引水,二三十位,官府在四方各处打听,皆是有些才能之人,将打听出来之事,写在日记上,按日期呈递登于簿上,有几个夷人,甘心情愿广中国之知识,将英吉利好书卖与中国,俾有翻译人译出大概之事情,有如此考究,并添许多知识,于今有何应验。林系聪明好人,凡有所得,不辞辛苦,常时习用,记在心中。于进观其知会英吉利国第二封信,好似初学知识之效验。《澳门新闻纸》第三册“澳门十二月十四日新闻纸”,见《鸦片战争》第二册,第411—412页。

这段文字在《海国图志》的《澳门月报》中所对应的引文为:

惟林总督行事全与相反,署中养有善译之人,又指点洋商、通事、引水二三位官府,四处探听,按日呈递。亦有他国夷人,甘心讨好,将英吉利书籍卖与中国。林系聪明好人,不辞辛苦,观其知会英吉利国王第二封信,即其学识长进之效验。《海国图志》卷八十一“夷情备采”,第1959页。

从以上这两段文字可见,虽然《海国图志》中的引文与《澳门新闻纸》译稿原文所表达的内容基本一致,但很显然《海国图志》中引文的文字较《澳门新闻纸》要雅驯得多,而且魏源在引文中很明显地删除了“中国官府之才智诚为可疑”这种攻击清朝政府的内容。

三

既然魏源在《海国图志》中所征引的三种译刊均摘录自《澳门新闻纸》,而《澳门新闻纸》又是译自三种英文原刊,那么,在这三种译刊和三种英文原刊之间,是否存在某种联系呢?

有学者认为《海国图志》中的三种译刊应该分别译自那三种外文原刊,白瑞华甚至认为这两组刊物的关系一一对应如下:

《海国图志》中译刊 外文原刊

《澳门月报》—— The Chinese Repository(《中国丛报》)

《澳门新闻录》——The Canton Press(《广州新闻》)

《澳门杂录》——The Canton Register(《广州纪录报》)See, Roswell. S. Britton, The Chinese Periodical Press, 1800—1912, Kelly and Walsh, 1911, p. 33.

但笔者发现这两组刊物之间并不一定存在以上对应关系。如果将《海国图志》上征引的五则《澳门月报》和《丛报》一一核对,就会发现《澳门月报》中虽有译自《丛报》的内容,但也有一部分显然无法在《丛报》上找到对应的原文。如《澳门月报》五“论各国夷情”中前三段讨论俄罗斯和中国关系的文章,上有“故俄罗斯亦欲夺我等印度之税饷,令公司所属之地不能安静,亦已足矣”《海国图志》,第1977—1980页。原文见《澳门新闻纸》第六册“澳门九月二十六日新闻纸”,见《鸦片战争》第二册,第518—519页。等内容。但是,在《丛报》二十卷的全部文章中,我们并不能找到与之相应的章节。可以肯定,《澳门月报》和《中国丛报》之间并不存在对应关系,因此也可以推断,《澳门新闻录》与《广州新闻》,以及《澳门杂录》与《广州纪录报》的对应关系也是不可靠的。

不仅如此,笔者还发现《海国图志》中所征引的这三种外刊,在内容上有重合或混乱的现象。如《海国图志》卷七十四“释五大洲”中所征引的《澳门新闻录》参见《海国图志》卷七十四“释五大洲”,第1851—1852页。,和《海国图志》卷八十一“夷情备采”中所征引的《澳门月报》,这两处报刊的头两段内容完全是相同的。参见《海国图志》卷八十一“夷情备采”,第1956—1957页。也就是说《海国图志》卷七十四中所征引的《澳门新闻录》和卷八十一所征引的《澳门月报》是一回事。这说明《海国图志》中所征引的三种外刊不仅是魏源在辑录《澳门新闻纸》时任意所取的刊名,而且,这三种外刊和林则徐选译的三种英文原刊之间不存在一一对应的关系。

一个可能的原因是,《澳门新闻纸》是按时序“统钉数本”,并不是按原刊分类,译稿题头有时间,但并没有关于原刊的线索。而魏源不通外语,即便在镇江同时得到译稿和原刊,也无法将其一一甄别。因此,魏源在《海国图志》中编辑《澳门新闻纸》的这些材料时,是在限定某一主题的情况下从《澳门新闻纸》中抽取与之相关的内容,冠以《澳门月报》等名目,并没有刻意去强调译刊与外文原刊之间的关系。至于魏源为何要将这些译稿分别命名为《澳门月报》、《澳门新闻录》或《澳门杂录》,笔者目前尚未能找到合理的解释。

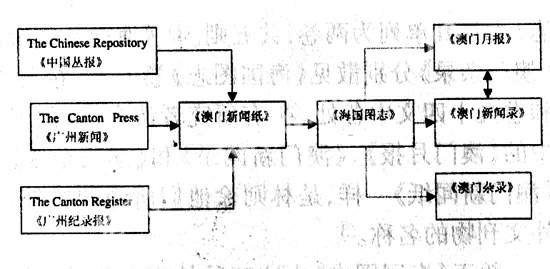

至此,我们可将林译报刊的原刊、译稿和《海国图志》中征引的外刊这三者之间的关系,用下图表示:实线箭头表示影响关系,虚线为所属关系。オ

从上图可知,我们在《海国图志》中读到的《澳门月报》等刊,经历了两次流变,第一次发生在林则徐组织梁植等人将《丛报》等刊编译成《澳门新闻纸》的过程中,第二次发生在魏源节选《澳门新闻纸》中相关内容,再编辑成《澳门月报》等刊之时。在每一次的流变中,译者或编者都针对自己的需要,对原文/译稿进行了筛选和重组。如果将《澳门新闻纸》与原刊相比,我们会发现,对于林则徐而言,他所关心的大多是与时局相关、新闻性很强的情报;而到魏源辑录《海国图志》之时,鸦片战争已尘埃落定,原刊的新闻性已不再重要,《澳门月报》等内容所反映的主要是外国人对中国的认知和看法。魏源对“世界”如何看“我”的本能关注,体现出一种更为急迫的“欲求知识于域外”的心态。可以说,魏源“看世界”一方面是受林则徐之托著书的结果;另一方面,鸦片战争之后,国人怵于外患,因而认识外部世界的心情更加“炎炎不可抑” 梁启超:《清代学术概论》,上海:商务印书馆,1924年,第52页。。而正视“蛮夷”的地理和知识空间,乃是国人理解和接受西学,并逐步建立起“心同理同”的世界意识的基础。这也是林则徐组织译西书西报的重要价值,其意义则已远远超出了翻译史的范畴。

(尹文涓:首都师范大学比较文学系 邮编:100048)