农村中小学预算政策解读

教育部财务司

编者按2005年底,国务院印发《关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发[2005]43号),决定把农村义务教育全面纳入公共财政保障范围,建立中央与地方分项目、按比例分担的农村义务教育经费保障机制(以下简称“新机制”)。建立和完善农村义务教育阶段学校预算制度,是建立新机制的关键环节。新机制实施以来,农村义务教育阶段学校预算工作已全面启动,但仍存在不少困难和问题,总体落实情况还不理想。部分农村中小学校长和财务人员还未掌握预算编制的要求和方法,预算编制工作还不规范,进展还不平衡。为进一步规范农村中小学预算编制工作,切实提高中小学校长的财务预算和管理水平,推动新机制各项政策的贯彻落实,教育部于2008年11月在国家教育行政学院连续举办了两期“农村义务教育中小学校长预算专题培训班”,来自全国各地的近400名农村中小学校长与教育部、财政部、审计署有关部门负责人进行了面对面的交流。本刊在教育部相关司局的支持下,从2009年第1期开始,将连续刊登系列文章,就农村义务教育阶段学校预算制度的政策内涵、预算编制要求和方法、基层学校的实践、校长感悟等进行报道,同时欢迎广大校长提出自己在编制预算工作中遇到的疑难问题,我们将约请有关专家予以回答。

农村义务教育在全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会中具有基础性、先导性和全局性作用。根据《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》、《财政部、教育部关于确保农村义务教育经费投入加强财政预算管理的通知》等相关文件规定,实施农村义务教育经费保障机制改革后,将逐步建立和完善农村义务教育预算制度,把各项农村中小学所有收支全部纳入预算管理。这是一项重大制度变革,即将或正在对农村义务教育发展产生重大而深远的影响。

一、预算与农村中小学预算

预算是指国家机关、团体和企事业单位经法定程序编制、审查和批准的年度财政收支计划,以及对该计划的实施、调整、监督和评价的过程。预算包括编制、审查、批准、执行、调整、监督和评价等七个环节。预算的本质是合理配置有限的资源。众所周知,资源是有限的,在潜在的支出目标之间进行有效的选择,在大量需求中选择优先支出的重点、平衡资源配置的决策过程就是预算的编制。

农村中小学预算是指农村中小学根据教育事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划。农村中小学预算反映了教育事业发展计划和任务的规模和需求,是农村中小学财务工作的基本依据。农村中小学预算是教育部门预算的基础,是政府预算的重要组成部分,科学规范的农村中小学预算管理制度,是确保农村义务教育经费保障机制改革顺利实施的重要举措,是规范农村中小学经费管理的关键环节。通过建立农村中小学预算制度,可以将农村中小学的一切收支行为纳入预算管理,保证学校的每笔开支有根据、有来源、有保障、有效益、有监督,一切按制度办事,通过制度严格资金管理。

二、农村中小学预算的主要特征

农村中小学预算具有以下五个方面的特征:

一是预算供给的公共性。农村中小学预算供给的公共性,是由农村义务教育的公共产品性质决定的。公共产品指能为绝大多数人共同消费或享用的产品或服务,如国防、外交、义务教育、公共福利事业等。公共产品具有非竞争性和非排他性的特点,即一些人对这一产品的消费不会影响另一些人对它的消费,某些人对这一产品的利用,不会排斥另一些人对它的利用。公共产品一般由政府或社会团体提供。作为公共产品,义务教育主要由政府提供,需由政府负担费用。

二是预算编制单位的庞大性。我国地域辽阔,人口众多,义务教育规模居世界首位。据统计,目前我国有农村中小学40多万所,在校学生约1.4亿名。在我国各类事业单位中,农村中小学整体规模最大,作为预算编制的基层单位,其数量为各类预算单位之最。

三是预算资金负担主体的国家财政性。为强化政府对农村义务教育的保障责任,国务院决定,从2006年开始深化农村义务教育经费保障机制改革,将农村义务教育经费全部纳入公共财政保障范围,建立中央和地方分项目、按比例分担的经费保障新机制。因此,农村中小学预算资金将主要由各级财政负担,中西部地区以中央财政为主,各级财政将成为农村中小学预算资金的负担主体。

四是预算规模与事业发展规模的一致性。农村中小学预算主要依据在校学生规模来编制。农村中小学公用经费、补助家庭经济困难寄宿生生活费、农村中小学校舍维修资金等,都将以在校学生数和生均指标为主要依据,在校学生规模的大小将决定预算规模的大小,这意味着农村中小学预算直接与事业发展挂钩,农村中小学预算规模与事业发展规模体现出一致性。

五是预算年度与学年度的不一致性。根据教育教学规律,学校的学年度是从当年的9月1日到下一年的8月31日,通常称为一学年,分两学期。但预算编制的年度与财政年度一致,《预算法》规定,预算年度从公历1月1日起,到12月31日止,这样就使农村中小学的预算年度与学年度产生不一致性。

三、农村中小学预算的作用

建立农村中小学预算制度具有以下四个方面的作用:

第一,规范政府行为,完善公共财政体制,保证义务教育经费的来源。由于预算的法制性,通过农村中小学预算的编制,以法律的形式明确了各级政府保障农村义务教育投入的责任,尤其是明确了各级政府所应承担的义务教育经费数额;再加上,预算管理整个过程所具有的公开、透明性,使得各政府部门在预算管理过程中的责、权、利为社会所了解,处于社会公众的监督之下。这样,通过预算的编制,就可以规范政府、财政部门和教育行政部门的行为。按规定,公共财政将更多地用于农村义务教育等社会公共服务领域。从而,农村中小学义务教育经费就有了持续稳定的来源,农村义务教育事业必将得到持续、健康的发展。随着农村中小学预算制度的建立,农村义务教育经费将全面纳入公共财政保障范围,保障水平将随着财政能力的增强和义务教育发展的需要不断提高。

第二,规范教育行政部门的管理行为和学校内部的管理行为,提高教育经费使用效益。编制农村中小学预算,要按部门预算的要求做到细编预算,因此,县级教育行政部门就必须下大力气彻底摸清学校的家底,加强部门基础资料的管理;同时,由于预算要落实到具体项目,明确具体项目的投入金额和资金的安排时间,这样教育行政部门就必须重视教育事业发展规划和项目的研究论证,将最急迫、最重要、可行性最强的项目排在前面,进而提高财政资金的使用效益。由于预算管理的过程具有公开、透明的特点,在预算审议通过后,学校的一切收支都必须按照预算执行,按预算规定的金额和规定的时间收钱和用钱,这样,就增强了农村中小学管理与经费开支的计划性和透明度,杜绝了经费收支的随意性和暗箱操作,比如说,没有列入预算的那些乱收费项目就失

去了收取的依据,如果再发生乱收费事项,以及私设小金库等等,就违反了《预算法》、《会计法》等法规的规定,有关的校长和教育行政部门领导就要受到法律的制裁,因为根据《会计法》的规定,学校的校长和部门的第一把手就是会计责任的第一责任人。

第三,农村中小学编制预算,也是法律的要求。既然义务教育经费纳入了公共财政的保障范围,这就意味着农村中小学用的钱是纳税人的钱,既然用的是纳税人的钱,每一分钱都要用得明明白白,清清楚楚。因此,就必须遵守《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国义务教育法》,严格编制农村中小学预算。通过预算,说明所用的每一分钱的来源与去向。这样,在预算编制过程中,人员经费就要核算到个人,杜绝“吃空头”的现象;公用经费要按学生人数核定,学校开支要实现透明化;项目支出要经多方论证,以提高项目预算的科学性和准确性。同时,农村中小学预算草案提交县级人民代表大会审议,审议通过后就必须严格执行。这样,在法律的框架下,通过预算编制,做到依法理财、民主理财和规范理财。

第四,有助于增强预算的透明度,增强农村中小学开支的计划性。农村中小学预算一经批准,各有关方面都必须严格执行,有利于农村中小学教育教学活动正常开展,也有利于更好地发挥教育行政部门在事业发展中的基础功能,做到事权与财权的统一。

四、农村中小学预算的法律地位

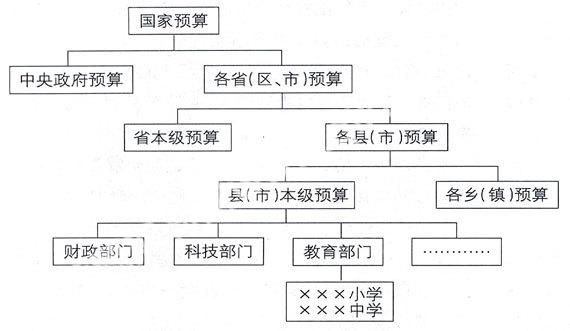

我国实行一级政府一级预算,农村中小学预算是单位预算,它是县一级(县级市)政府的教育部门预算的组成部分。农村中小学预算在国家预算体系中的位置如下图所示:

从农村中小学预算在国家预算体系中的地位可以看出,农村中小学预算,从形式上看,是一个财务计划,是学校一年收入与支出的计划,是一年学校可以收到多少钱、可以支出多少钱的计划。从实质上看,农村中小学预算是一项法律、是一个法案,它从法律上规定了学校可以收到多少钱,可以用多少钱,具有法律的权威性和严肃性。如果有关部门包括学校没有严格按照预算执行,那么就是违反了法律,是违法行为。如果情节严重,有可能就是犯罪。预算作为一项法律,作为一个法案,它其实决定了一个标准,或者说是一个法律标准。

农村中小学预算作为法律标准,主要体现在以下五个方面:

第一,对各级财政部门来说,预算是给不给学校钱的依据,是给多还是给少的标准。如果学校没有编预算,财政部门就没有依据给学校钱,因此也就不会给学校钱。

第二,对学校来说,预算是向财政要钱的依据,是能够从财政哪儿要得多少钱的标准。如果学校没有编预算,就从财政那儿拿不到钱。如果学校已经编了预算,但是有的项目没有编全,比如说有的支出项目没有列进去,那么没有列进预算的支出,学校是要不到钱的。

第三,对于学校校长和管理人员来说,预算又是管理的依据。对于每个学校,每个教职员工,每年都要完成一些工作,做一些事情。做工作做事情,都需要用钱。预算就是哪些地方不应该用钱的依据,是哪些地方该用钱和该用多少钱的标准。

第四,对于学校老师和职工来说,预算是领工资领津贴的依据,也就是领钱的依据,是领多少钱的标准。比如说,教职员工出差,教职员工零星采购,这个时候,预算就是学校教职员工能不能拿着发票去报账和能够报多少账的依据和标准。

第五,对于监督部门来说,比如说人大、审计部门、教师代表、新闻媒体等等,要对义务教育经费的实施情况和实施效果进行监督和评价,要看看应该到学校的钱到位没有,有没有挤占、挪用义务教育经费,要看看校长有没有乱用钱,评价的标准是什么,标准就是预算。预算就是评价政府、评价财政部门、评价教育行政部门、评价学校、评价校长、评价教职员工等各方面行为与业绩的依据和标准。

责任编辑:樊平军