法律职业中的女性

摘 要:女性参与法律职业的历史告诉我们,女性曾经被拒之于法律职业的门外。但是经过相当长时间的历史发展,现在女性人数在司法界快速增长,比例提高,女性在法律职业和法学研究中的地位不断提高,从而使更多的女性价值和女性经验得以实现。女性及女性思维给法律和司法带来了新鲜空气和变革力量,法律和司法的形象和理念也在发生微妙的变化。

关键词: 法律职业;两性气质;关怀道德;实际推论的方法

中图分类号:DF817

文献标识码:A

《圣经》上男人与女人的故事可能是女人作为男人附属物的故事的最初起源。尽管世界不同文明有不同的信仰和传统,但是,把女性置于从属于男性的地位在不同文明中几乎是共同的。在人类长期的进化过程中,特别是资产阶级革命以后,改变这种从属关系,实现两性之间的平等,一直是社会文明与进步的一个尺度。遗憾的是,和理论上的、法律地位上的平等相比,现实生活中两性的平等要困难的多。

法律领域一直以来被认为是理性的天地,因此对女性的排斥也就是自然而然的了。尽管在人类社会的发展初期,女性的创造力和判断力并没有刻意地被否定,在古老的传说和神话中,女性形象也曾经作为智慧和正义的象征,并凝固在许多司法殿堂的艺术符号中;但是,在古代社会,无论是作为行使国家司法权的司法官,还是作为为当事人服务的律师,无论是作为立法者,法学理论的研究者,还是作为法律实践的参与者,女性的名字和身影几乎都与法律无关。在相当长的时间里,说法律是男性的,是在陈述一个事实。从法律的发展史可以看到,法律是由主流社会即男性所主宰的,法律的创制者和操作者都是男性,法律的精神和思维都是男性化的,司法的公平与正义实际上是以中立的外表掩盖着男性中心主义的事实。在社会分工中,司法基本上与女性无缘。法律职业和司法活动则完全由男性垄断。进入现代社会之后,女性在法律上不再被禁止参与司法和其他社会活动,但是在现代初期,女性与法津及司法的距离一直是显而易见。然而,随着社会经济的发展,女性的教育程度不断提高,女性进入司法和法学界的进程已不可阻挡。

女性在进入法律界之初,无疑是通过使自己适应法律界特有的职业思维或者说适应男性的标准而在这一行业中安身立命的。然而,随着女性在法律职业者

中的比例越来越大,女性就开始影响这一职业乃至法律本身。女性的声音乃至一种理论体系已经形成。本文试图在描述女性进入法律职业的历史进程的基础上,分析女性为何被法律职业拒绝,而女性的加入又为法律职业带来了什么样的变化和影响。

一、女性进入法律职业的历史考察

在西方自由主义传统中,社会被分为两个领域:公共领域中活跃的是男人,他们是政权的代表,是理性的实践者,是法律的代理人;私人领域是女人的空间,她们被动、消极、温顺。公共权力不及于私人领域,这意味着作为家长的男人对私人领域有着绝对的权威而公共权力绝对不会干预。同样,私人领域中的妇女也不得介入公共领域,这就是为什么西方资产阶级革命胜利后很久妇女才获得选举权的原因。在法律职业队伍中,女性究竟占有多大比例,古今中外,虽具体比例有所差异,但“极低”总是不争的事实。我们可以简要考察一下几个国家女性进入法律职业的进程。

在美国,很久以前女性就证明自己能够胜任律师工作——但美国社会和美国的法律职业用了300多年的时间才接受了这一事实[1]。1638年到达马里兰的玛格丽特•布伦特被认为是美国的第一位女律师。她在其职业生涯里曾经参与过124宗诉讼,最终被Maryland Council Attorney-in-Fact任命为Lord Baltimore。虽然有个不错的开端,但在接下来的两个世纪里,法律职业否认女性具有从事法律工作所必需的品质。美国建国以后,女性一直被排斥在法律职业之外。直到1869年,在著名的玛格丽特•布伦特法律职业生涯的200多年以后,爱荷华州才成为第一个允许一个女性——阿拉贝拉•曼斯菲尔德——进入律师业的州。然而同一年,在Bradwell 诉伊利诺斯州的案件中,伊州最高法院却否决了Myra Bradwell根据宪法规定的特权和豁免条款提出的申请律师开业执照的申请。最高法院认为:“女性天然的和固有的羞怯和虚弱使得其从事某些市民生活职业明显不合适……。”“妇女的至高无上的天命和使命是完成作为妻子和母亲的高贵和仁慈的职责”[1]。尽管有这些男性至上主义的判决,Bradwell女士还是拥有成功的职业生涯。她成了芝加哥法律报的创始人和编辑,这份报纸后来因推动维护女性权利而著称。在1890年,伊利诺斯州主动授予了Bradwell女士律师执照。Bradwell曾在其主办的刊物中刊登过最高法院对女性从事法律职业这一问题的态度,在那之前最高法院拒绝女性执业并不是特别令人吃惊。最高法院在1874年否决了对Belva Ann Lockwood进入最高法院的申请时,发布了以下的命令:

现 代 法 学

孙菲菲:法律职业中的女性

“通过从法院建立到目前的统一实践,通过对规则的公平解释,除了男性以外没有人可以被允许从事法律职业……这与英国传统做法是一致的,与至今各州的法律和实践也是一致的;法院也认为没有必要进行改变,直到法律认为需要改变。”[1]

尽管长久以来的观念都认为女人生活中最主要的目的就是照顾家庭,那些曾经把女性排斥在法律职业之外的形式上的障碍在20世纪初已经开始消退。妇女在1920年获得了选举权,各州都允许妇女从事法律职业了。美国律师协会也同时向女性敞开了大门。结果到20世纪20年代,女性在法律界享受到了比以往都意义重大的更宽的通路。第一个打破障碍在司法部门得到职务从而获得全国关注的女性律师是Florence Ellinwood Allen,她留下了很多开创性的事迹。凭借这种声望,罗斯福总统曾经慎重地考虑过让她进入联邦最高法院,杜鲁门总统也考虑过提升她进入最高法院,但是还是被一些法官劝阻了,他们担心女性的出现可能会干扰法院的统一性。人们会期待Allen的成功会为其他女性进入司法界打开大门。事实却不是这样。直到33年后才有第二位女性被任命为联邦巡回法院的法官。杜鲁门总统在1949年任命了Burnita Matthews成为第一个联邦地区法院的法官,在接下来的30年里只有4个女性被任命为地区法院法官,而且在联邦法院中女性寥寥无几。

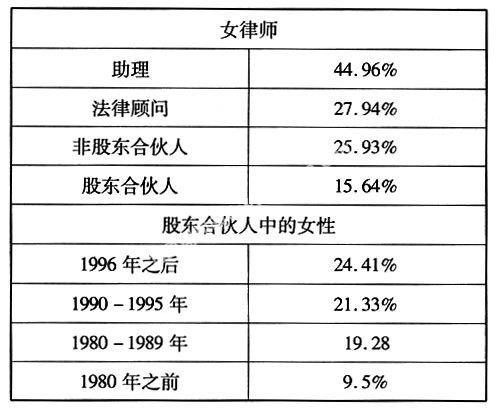

尽管有更多的女性开始进入法律职业,但是这一进程的速度确是缓慢得令人痛苦。在美国,1960年女性可以得到2.5%的法学学位,在1987年则可以得到40%的学位。与20世纪60年代以前的低于5%的比例相比,现在女性占据了法律职业中1/5的比例[2]。根据美国全国女律师协会的统计,在美国的200个大律所中,女性在收入、权力、地位方面都无法与他们的男性同事相比。尽管15年来,女性占据了法学院毕业生的一半比重,但只有16%的女性是股东合伙人,5%的女性是管理合伙人。男性股东合伙人的每年平均报酬是51万美元,而女性是42.9万美元。女性在进步,但是合伙人仍旧是男人的世界。男性非合伙人的收入也领先于女性,分别是23.9万美元和20.74万美元。律师是一种相对自由的职业,其性别比例与性别结构尚且如此,在官方严格控制的法官职业和检察官职业队伍当中,女性所占的人数比例与职业位置就更可想而知。但这次统计也发现了新的苗头。最近刚入行的律师中,女性法学院毕业生成为股东合伙人的数量在增加。1996年之后毕业的女性占到了股东合伙人的24.4%,而1980年之前毕业的只占到了9.5%。这是一个有希望的预示,法律界的多元化正在继续。下面的数字就是这次调查的结果(注:参照网上数据:http://blog.sina.com.cn/myblog/article/article_reader.php?blog_id=561956c9010007m4):

再看其他国家。英国在1919年就颁布了《反就业歧视法》,强调了妇女成为律师的权利,但是,直到1923年,才出现了历史上第一位女律师(solicitor)。虽然以后逐年有所增加,但提高得非常缓慢,到1997年,成为barrister的女性也只有2 272人,

在法的推理和论证中,许多学者坚持认为,法律家通过其角色活动体现出来的最基本的思维形式,迄今为止仍然是逻辑演绎。法律推理是严谨的逻辑推理,认为只要运用人的抽象的推理能力,便能够建构出普遍有效的和完善的法律制度及其所有的细节[8]。 法律实证主义者更是认为,“法官的作用就是对于法律进行逻辑操作,法官是一部一切按照法律条文含义适用法律的机器。”因为,只有这样才能防止司法擅断,保证法律适用的普遍性[9]。法律家的思维方法总是坚持三段论推理方法,但这并不等于说论证都要求机械地保持形式上的合乎逻辑。强调三段论推理的逻辑主要是基于这样的必要:对法律决定的结论要求合乎理性地推出,应当对决定理由进行说明和论证,从而使当事者和全社会看到这个结论是出自理性的,即具有了说服力。三段论是一种典型的抽象思维,它依赖于思维者严格而系统的逻辑训练。而心理学的研究发现,女性的视空能力比男性弱,由此导致其不具有较强的逻辑思维能力[10]。 理性论对审判过程中运用三段论不适当的强化,其结果是将建立在经验与价值权衡的不确定性思维从严密的逻辑推理中予以了排除。法律判断是以事实与规则认定为中心的思维活动,因此法律思维首先是服从规则而不是首先听从情感[11]。 而女性思维是情感性、经验性、直觉性的,无论这种女性思维是生物决定的,还是后天塑造的,女性思维作为一种事实存在与法律的理性运作思维格格不入,甚至冲突。法治与男性思维天然合一,而女性思维只能导致人治。在假想的女性思维与法律思维相冲突的判断下,维持职业水准就被证明为排除女性进入法律职业的最好理由[3]。这种认识建立在认识论与性别两分法对应的假设上,将男性气质与科学认识的理性相统一,而将女性气质与科学认识的理性相排斥,认为男性思维具有严谨性、抽象性和规范性,而女性思维的特点是感性的、具体的和浪漫的。女性思维特征使其对于语言、舞蹈及时装设计之类的职业情有独钟,而对于抽象的理性分析缺乏热情[12]。这种不对称的二元结构在西方哲学史上有悠久的历史。早在亚里士多德那里,男人就被视为具有理性能力而成为完整的人,女人则被视为缺乏理性能力而成为有缺陷的人。也就是说,理性及与之对等的男性气质是优等的,非理性及与之对等的女性气质是劣等的。在笛卡儿那里,对于“清晰明白的”知识的追求必须建立在理智与情感、心灵与物质的分离和对立基础上,必须在精神世界中抛却情感的、感官的、想象的、冲动的等被认为与女性相联系的特征,这样就导致与理性的意识形态相联系的“理性”(The Man of Reason)的极化发展[7]。这种理论假设以科学的名义伪装了其隐藏的性别歧视,将女性排除出法律领域之外。

三、法律职业中“女性”的价值与方法

随着女性在法律职业和法学研究中地位的提高,法律和司法的形象和理念也在发生微妙的变化,可以说女性及女性思维给法律和司法带来了新鲜空气和变革力量。性别与法律以及司法风格之间的关联并非偶然,这种看法在很大程度上应归功于卡罗•吉利根(Carol Gilligan)[13]。吉利根本人并不是法律家,但在一本很有影响的书中,她区分了她认为明显是男性的“权利道德”和她认为明显是女性的“关怀道德”。

这里有一个关于男女道德差异的著名实验:汉斯两难命题[4]。该实验用一个假设的情节询问男孩和女孩,得到了不同的答案。假设的情节是这样的:汉斯的妻子如果得不到一种贵重的药就会死,但是汉斯买不起这种药,卖药的人不肯降价卖药。向孩子的提问是:汉斯该不该偷药[14]。

杰克(男孩)的答案是从具体情境中抽象出两个原则:生命价值和财产价值。由于生命价值先于财产价值,他的回答是:汉斯应该偷药。

艾米(女孩)的回答不是从具体情境中做抽象思维,而是想知道更多的细节:汉斯爱他的妻子吗?他试着跟卖药人沟通过吗?他能去借钱吗?如果汉斯因为偷药进了监狱,他的妻子怎么办?

吉利根对这两种答案所做的评价是:这不是数学和逻辑的问题,而是关系问题。两种回答走的不是一条路。我们不应离开具体情境抽象地谈原则,而应当视具体情形而找到正义与关怀之间的平衡点。这一事例所表现出来的差异不止是男女思维方式的不同,而且有男女两性道德观念的差异。女性主义强调,女性的道德观念就是关怀伦理。权利道德与形式主义的法律(规则)风格相对应,而关怀道德与更为语境化的、个人性的和裁量性法律(实质正义)风格相对应。因此,吉利根的看法包含了一种发展出成熟的女性主义法理学的可能。这种法理学并不限于妇女的法律争议,诸如可比的价值、强奸、色情以及工作场所的性骚扰,而是要重新塑造一切法律,使之更少男性化(形式主义、严守规则),从总体上提出一种女性主义的法律观。女性主义法律观建立在男性和女性在心理和生理方面的基本差别之上。一般来说,这种观点将喜欢技术性差别的人描述为男性意向,而采用同情理解的人被描述为女性意向。由此形成强调逻辑推理,严格规则和自我中心的男性法律观,和强调总体理解,衡平正义和普遍关联的女性法律观。“男性法律世界观从案件的丰富特殊性中抽象出几个显著的事实并使它们在法律上起决定性作用。这就是规则之法(law by rule)——也就是规则的作用。而女性主义法律世界观更情愿将判决基于案件的全部情况不为全体的规则所限制,不为决定必须服从的普遍的和‘中立的原则所麻烦。”在此基础上,波斯纳提出 “法律对立表”[15]。从这一法律对立表进一步展开,则可以说“男性的法律观就是法律实证主义的法律观,女性的法律观就是自然法的法律观。”

有位女法官处理过这样一个案件,该案案情约为[16]:一对农村老年夫妻闹离婚,按照法律判决的话,离婚后的一间住房应判归男方所有。但如果这样宣判,女方离婚后将无所居处,显然于情不合。于是,她在未能说服主审法官的情况下,行使院长的权力,判决将一间房屋隔为两半,一人一半,解决了女方离婚后的住所问题。她也做好了当事人(男方)来法院“闹事”的思想准备。但这样判决后,当事人相安无事,没有到法院来过,很平静。由此她谈到,法院在判决时,如果不考虑社会道德及人情常理,而只顾法律的硬性规定,这样的判决结果对当事人可能产生很大的问题。既然道德问题是在冲突情况下产生的, 而在这种情况下“我选择任何一条路,某事或某人都将不被照顾到”,那么它们的解决“就不是一个简单的是与不是的决定;而是一个更复杂的事情”。在一个通过一个复杂关系网络扩展的世界里,某人被伤害的事实影响到所涉及的每一个人,它把任何道德决定都复杂化了,不存在着明确或者简单解决的可能性。因此,道德与其说是与正直相对立的,或者与一致的理想相联系的,不如说是与“这样一种正直”联系在一起的,这种正直来自“通过对于你想象包括进来的,在这种情况下有意义的一切因素的思考所做出的决定”,也包括对选择的责任。说到底,道德是一个关怀问题:

“要花费时间和精力考虑一切,当你知道还有其他将会产生影响的重要因素时,基于一两种因素的不慎重或者仓促的决定就是不道德的。道德的决定方式是尽可能去思考,尽可能知道得更多。”[4]

吉利根所完成的工作是以女性的体验为基础建立起一种关怀伦理学,让人们听到女性对自我和关系的描述,但是,这并不是想打破代表父权制的公正伦理,而是寻求用关怀伦理来修正和补充它。女性法律人在“实践法律”时,她们所做的也是其他法律职业者所做的,她们审查一个法律事件或争议的事实,找出这些事实的基本特点,确定应以哪些原则为指导来解决争议,并将这些原则应用于分析事实。这个过程的发展不是直线的、连续的或有严谨逻辑的,而是重实效的、相互关联的。事实确定哪些法规合适,法规则确定哪些是相关的事实。在实践法律中,女性法律人与其他法律人一样,运用一整套法律论证的方法——演绎法、归纳法、类推法以及运用假设、政策和其他一般原则。然而,除运用这些常规方法之外,女性法律人还运用其他方法。有些女性主义者提出来一套女性主义的法律方法,包括一套特别的诉讼方法,特别强调以当事人经验和女性视角为核心,但是经常被现在的司法实践和学说所排斥或压制。一些女性主义法学者认为女性的推理与男性不同。妇女对环境和事物之间的联系更具敏感性。她们抵制普遍性原则及一般化论断,特别抵制那些不适合她们自己经验的原则及论断。她们认为不能为了抽象的公正而忽略“日常生活的细节”。她们坚持个人式的事实发现方法比单纯的规则运用要优越,并且根据具体来龙去脉的推论方法更尊重情况的不同点,更尊重无权力者的视角。从这一视角出发,女性的个人经验和推理模式就能得到应有的重视。这种方法是著名的女性主义法学家凯瑟琳•巴特利特所提出的“实际推论方法”。实际推论对问题的处理,不是将其作为二分法的冲突,而是作为多视角、矛盾和不相一致的困境加以处理。比较理想的做法是,这些困境不一定要求选择某一个原则,而不选另一个原则,而是要求注意具体情况以对困境的各个方面进行“设想综合和协调”。实际推论方法不把具体细节看作恼人的矛盾或不相干的麻烦,会妨碍顺利地、有逻辑性地应用固定的规则;也不把具体事实看作法律分析的对象,看作应用现有法律的死材料。相反,实际推论方法认为新事实可提供机会,以增进对问题的理解并进行“综合”。任何情况都是独特的,没有可预见的细节,也不可事先对之作一般化的解释。新情况本身有其诱发力,可使作决定者产生“实际”感知,并使其得知法律所期望的目的。

法律中的实际推论并不能拒绝使用规则。对于从具体到一般的各种规则,实际论证倾向于使用不太具体的规则或“标准”,因为这样的标准给予个体化的分析以更大余地。但法律中的实际推论有必要根据规则进行。规则累积了过去的智慧,必须按新事实提供的偶然及具体细节加以使用。规则是通过法律达到适当目的和结果的路标。规则限制武断的倾向,并在“偏见和情感可能影响判断的情况下维持一种延续性和稳定性。规则是必要的,因为我们不可能总是好的判官”。[17]理想的情况是,规则对新情况所产生的新洞察力和视角给予充分考虑。如上所述,实际推论者认为一个新案件的具体情况要求对规则有新的解释和应用,这种新的解释和应用不仅不是、也不可能是、且不应是事先确定的。

四、女性对法律职业的影响

“是女性会被其所从事的法律职业改变,还是法律职业会被不断增多的女性从业者改变?”[2]对于这个问题有两种有不同的回应。首先,很多人认为女性的进入会带来变化,因为她们采用关爱的方法,与竞争性的、对抗性的和个人主义的倾向性相比,会更重视移情作用(体谅别人的处境)和调解。法律可以将女性的经验和方法融入实践;相反,另外有一些人认为,法律充分体现了男性的价值,比如客观性,理性,注重个体的权利,以及对抗性的策略,在导致性别不平等方面是如此工具主义的,以至于女性没有机会作出任何改变。

对于有些女性主义法学家而言,更多的女性参与司法实践,或者更多所谓的女性价值的实现并不能改变司法实践和法学知识。他们认为法律一直在“维持男性的统治”,“是一种再现和传播占据统治地位的意识形态的有力管道”,“是一种特定的合理性的标准和有力来源,也赋予权力和保障权力。”[2]

也有人坚持认为女性会对司法实践有某些创造性的特殊贡献。法律的“正当化过程”是依照一定的法律准则和程序进行充分的讨论辩驳后做出决定的过程。 因此,法院的判决与其说是司法推论的结果,毋宁说是复数参加者合意的结果。拒绝女性进入法律职业,无异于否认女性作为合意的主体,而将女性处置为

法律适用的对象,并将男性的价值强加给女性。从法院的道具到对抗制的程序,一直弥漫着强制与暴力的信息。然而女性具有天然的去暴力的特性。因为,“女人为做母亲而接受的训练和做母亲的经历决定她们寻求非武力的解决冲突的手段。她相信维持儿童生命的工作和哺育儿童的工作给予妇女拒绝战争的独特动机以及维护和平、以非暴力形式抵抗压迫的独特实践。” [18] 因而,妇女更适合剔除司法程序中的残存的暴力因素,将解决纠纷的司法程序改造为对话的,而不是对抗的,是理解的,而非压制的诉讼程序。“男性倾向于逆境氛围,女性则倾向于在合作氛围中茁壮成长。” [19] 因此,“女性的声音在法律职业中的不断加强,可能将对抗制变为一种更为合作、少有争斗、讼争双方的交流体系,在这一体系中,问题是在相互之间具有共识的情况下解决的,结论不是外人命令的,更不是胜利者强加给失败者的。”[20]因此,非正式纠纷解决程序的展开,契合了女性的特点或者说是得益于女性的加盟。

女性关怀伦理在法律推理中通过实际推理法来展开。女性主义实际推理法认为,法律问题的解决依赖于对具体问题的实际的考察和反应,而不是在相互对立和矛盾的观点中进行静止选择的推理方式[21]。由于人和事物的关系往往是复杂的和模糊不清的,而且人们还会根据不同观点对它们进行评价,所以在多数情形中,人的理性根本不可能在解决人类社会生活所呈现出的疑难情形方面发现一个而且是惟一的一个终极正确的答案[8][22]。这种理性思维的不足往往依赖于感性思维的弥补。Menkel-Meadow以吉利根的在道德发展中的不同声音的论点开始,推断在法律程序中女性的不同的声音。她认为在当前的法律体系中,这样的男性主导的或者男性创造的价值,诸如胜利、可预测性、客观性、演绎推理、普适性、抽象权利和原则,都没有考虑所谓的“女性”价值,也就是调解、关怀、切实考虑争议双方的利益,以及对于关系的维系。这样的进路带来一个潜在的主题就是会更加公正,更加敏感,更加适当,事实上会超越了对抗式的法庭程序。正如女性主义学者尼古拉•拉瑟所批判的,传统法律推理方法强调法律的效率与公正,否定道德选择与关怀伦理在法律推理中的重要作用。女性们所持有的关怀伦理正是男性抽象的公正伦理的补充,有助于防止规则的僵化所导致的实质上的不公平。法律推理也涉及到利益衡量的问题。在这一点上,男人的判断始终无法代替女性角色的情感体验。“对一个男人是合理的事情,对于妇女可能完全不同。”[20]妇女独特的道德语言强调对他人、责任、爱护和义务的关切,以与抽象的男性道德相区分。女性思维以其特有的敏锐性与经验性在法律推理的时空中自由驰骋,弥补理性思维的不足,发挥着男性思维不可替代的作用。女性的生活经验是不同于法律的建构者的,她们注重承认和接受不同的观点,否定推动创造一个具有普遍性的世界,因为这种理论漠视广泛的经验。理论家们认为女性比起程序公正更注重实质正义。与男性相比,女性在理解和与当事人交流的时候更加注重考虑人际关系方面的因素,而不是仅仅注意特定的法律问题。女性主义的方法承认人类经验的多样性,承认把相互冲突和竞争的要求考虑在内这种方式的价值性。女性主义的法律方法力图综合感情和智力因素,力图给予人类经验更多的价值。因此,实际推理方法对于揭示各种暗含的偏见给妇女带来的不利,具有男性思维不可替代的意义。 因此,女性思维与法律思维并不冲突而是契合的。

结语

从完全被排除于法律职业之外,到现在已经在法律职业群体中占有相当的比例和一定的地位,女性逐渐从与法律职业的完全“分离”走向了与法律职业的不断“亲和”[10]。而在女性长期的司法实践中,女性主义法学对于女性的性别气质、关怀道德以及其独特的法律方法的研究也不断取得进展。有学者说,西方哲学等同于哲学的男性化,而中国哲学则是女性的伦理学[23]。在中国的法律传统中,由于法律与道德及宗教所具有的性质与作用上的某些共性决定了法律思维与道德(宗教)思维也有许多相同或相似之处,而且法律与礼相比具有机械性,缺乏情感方面的内容,需要调和。(注:儒家认为中国古代的礼(其原始含义为仪式和典礼)给人们的生活带来诗意和美感,为人们以社会可接受的方式表达其情感开辟了渠道。参见:D•布迪,C•┠里

[22]罗伯特•阿列克西法律论证理论——作为法律证立理论的理性论辩理论[M]舒国滢,译北京:中国法制出版社,2002:361

[23]何锡蓉女性伦理学的中国视角[A]徐安琪社会文化变迁中的性别研究[C]上海:上海社会科学院出版社,2005:39-48

[24]寺田浩明权利与冤抑——清代听讼和民众的民事法秩序[G]// 王亚新,译王亚新,梁治平明清时代的民间契约与民事审判北京:法律出版社,1998:191-265

[25]梁治平在边缘处思考[M]北京:法律出版社,2003:25-28

Women in Legal Profession

SUN Fei-fei

(Law School of Zhejiang University, Hangzhou 310008, China)Abstract:The history of womens legal profession careers tells us that the professional door used to be shut upon them. In course of time, however, the number of women in the judiciary increased rapidly and a considerable proportion has now attained. Further, the female are playing a more and more important role both in legal profession and in law studies, and their values and experiences are spotlighted. The female and feminine thought have instilled into law and the judiciary a new spirit and revolutionary strength that have brought about certain changes of the image of law and the judiciary.

Key Words:legal profession; sexual temperament; caring morality; practical reasoning

本文责任编辑:张永和