从“人的安全”层面评析国际军控政策发展态势

金英君

摘 要:人的安全与国家安全是国际军控政策两个不同的研究方式。从“人的安全”层面出发,提供了国际军控政策研究新的理论生长点。从关注“人的安全”层面出发,在制止大规模杀伤性武器扩散、禁止或限制特定常规武器使用、制止小武器和轻武器滥用及扩散方面的军控政策发展态势等方面,虽然国家安全始终是决策者在制订国家军控政策中的首要偏好,但是人的安全是国家安全的目的,国家安全是人的安全的手段。对“人的安全”的关注日益成为国际军控政策发展进程中明显的趋势。

关键词:人的安全;军备控制;政策

中图分类号:D8151 文献标识码:A 文章编号:1008-410X(2009)01-0090-07

一、引言

长期以来,国际军备控制主要从目的与手段两方面来定义,军控的目的旨在增加国家安全和国际安全,而军控的手段主要强调合作性。谢林(T.C.Schelling)和海普林(M.H.Halperin)认为,军备控制是“潜在对手之间为了降低战争的可能性、战争的范围与烈度(如果战争爆发的话)所进行的各种形式的军事合作”[1];拉尔森(Jeffrey A.Larsen)则认为军备控制是“国家之间为调控军事实力或军事潜力的某些方面而达成的一致”[2],军备控制通常被看作是调整国家之间(尤其是敌对国家之间)安全关系的手段。然而,核武器的出现,一方面导致发生大规模世界战争的可能性减小,另一方面大规模杀伤性武器对于人的安全造成伤害,在此背景下,导致对“人的安全”的关注日益成为军备控制越来越重要的推动力。

传统安全研究认为,国家是安全的容器,能够确保其疆界范围内人民的安全。换言之,安全是由特定国家的安全身份保证的,只要国家安全,公民就安全,因此,安全研究与实践的主要参照物是国家。然而,巴里•布赞(Barry Buzan)在理论上主张不应将国家作为安全的唯一参照物,人的安全也应该在考虑之中,“个人的安全陷入了一个循环的悖论,在其中它部分依赖于国家,又部分为国家所威胁”[3],凯恩•布思(Ken Booth)也认为“安全意味着无威胁……安全与解放是一个问题的两个方面。解放,没有强权或指令,才是真正的安全。所以,解放才是安全。”[4]1994年,联合国开发计划署《人类发展报告》首次引入“人的安全”概念,以专章宣示了推动人的安全概念取代传统安全概念的必要性。该报告提出,安全不仅仅是针对国家,而且必须强调针对人类自身,人的安全的主要特性在于影响的普遍性、构成的相互依存性、实现的早期预防性以及以人为中心[5]。但是,目前人的安全概念在两个层面上仍存在很大的不确定性,第一层面是关于安全威胁的范围上不确定,泰勒•欧文(Taylor Owen)认为人的安全威胁不仅来自于核战争和国家间战争,也来自于疾病、饥饿和恐怖主义[6],如国家内部个人的武装和个人层面上暴力会威胁到国家安全,国家间恐怖主义和未得到有效控制的武器贸易所带来的难民流又进一步加深了对人的安全威胁等。第二个层面是关于人的范围的不确定,李彬指出,人的安全概念范围不宜专指一个国家的人;为避免人的安全这一概念被吸纳到全球安全的概念中,此概念也不宜指全人类;由于不同人群的安全利益有时具有竞争性和排他性,人的安全概念中人的范围也是难以预先明确指定的[7]。博伊尔(K.Boyle)和西蒙森(S.Simonsen)进一步关注人的安全概念与人权概念间的联系,强调从人权的角度来考察有益于界定人的安全概念,尽管人的安全与人权是两个不同的概念,但在理论和实践层面上保护和促进人权,有助于人的安全和人权两个领域彼此得到支持和加强[8]。

对此,理性主义认为,决策者会按照利益最大化的原则选取决策方案,在不损害国家利益和增加国家安全的前提下,加强对人的安全的关注,有利于国家间就限制大规模杀伤性武器展开合作;自由制度主义强调,福利是国家关注的首要目标,国家间存在的共同利益是合作的基础,强化军控政策对“人的安全”的关注,符合多数国家的共同利益,基于此,国家行为可以通过联合国框架内缔结条约来维持和强化合作;新现实主义认为,在国际无政府体系中,国家必须要自助,由于国家首要关注的是安全,同时体系结构是大国物质力量的分配,这样国际体系结构决定了国家的行为方式。如果国际军控政策中对“人的安全”的关注与捍卫国家安全相冲突时,国家会出于加强安全的需要,违反国际军控政策的相关规定,即使注重“人的安全”符合大多数国家的共同利益,但在多极、两极、单极结构下,不同的国家在国际军控政策参与上会采取不同的应对方式。

可见,人的安全与国家安全是两个不同的研究方式,从“人的安全”层面出发,无疑对目前基本以国家安全为前提的军备控制政策研究,提供了新的理论生长点。

二、制止大规模杀伤性武器扩散与人的安全

大规模杀伤性武器通常指一经使用会给人类社会带来严重杀伤性和破坏后果的武器,如生物武器、化学武器、核武器等。1899年《不使用专门用于散布窒息性或有毒气体的投射物宣言》是国际社会限制使用化学武器的第一部战争法规,1925年《禁止在战争中使用窒息性、毒性或其他气体和细菌作战方法的议定书》同时禁止化学武器和生物武器的使用,进一步表达了国际社会在限制和控制生化武器使用方面的人道主义关切。然而,经过二战中原子武器的使用,以及战后武器技术的不断发展,特别是滥杀滥伤等违反人道主义原则现象时有发生,在限制大规模杀伤性武器扩散以增进国际安全的同时,国际社会持续加大了军备控制中人道主义关切的力度。

(一)禁止生物武器使用政策中对“人的安全”的关注

生物武器是利用细菌、病毒等致病微生物以及各种毒素和其它生物活性物质来杀伤人畜、毁坏农作物,以达成战争目的的一类武器。尽管生物武器在战争中的作用有限,但生物武器传染性强,传播途径多,杀伤范围大,作用持续时间长,难防难治。继1925年《日内瓦议定书》,1972年4月10日《禁止细菌(生物)及毒素武器的发展、生产及储存以及销毁这类武器的公约》(简称《禁止生物武器公约》)开放签署,1975年3月26日正式生效,至2006年11月有155个国家签署了该条约,1984年11月15日中国政府分别向英、美、苏政府交存加入书,该公约于同日对中国生效。

1925年《日内瓦议定书》从法理上严令禁止使用生化武器,但彻底禁绝此类武器的目标始终无法实现。1969年11月25日美国宣布单方面放弃生物武器,决定销毁这类武器的储备,才促使国际社会在禁止使用生化武器方面取得了极大进展[9],1970年2月14日美国正式宣布放弃以战争为目的生产、储存和使用毒素,声明有关生物试剂和毒素的军事计划将仅限于国防目的,推动了1972年《禁止生物武器公约》的签订。《禁止生物武器公约》明确指出,禁止使用生物武器是“深信这种使用为人类良心所不容,并应竭尽全力使这种危险减到最低限度”,因此“决心为了全人类,彻底排除使用细菌(生物)剂和毒素作为武器的可能性”[10]。《禁止生物武器公约》共15条,主要规定缔约国在任何情况下不发展、不生产、不储存、不取得除和平用途外的微生物制剂、毒素及其武器;也不协助、鼓励或引导他国取得这类制剂、毒素及其武器;缔约国在公约生效后9个月内销毁一切这类制剂、毒素及其武器;缔约国可向联合国安理会控诉其他国家违反该公约的行为。然而,公约并未对禁止开发、生产、储存或以其它方法取得或保有生物试剂和毒素进行绝对性的规定,也没有设定各国是否遵守绝不“为敌对目的”开发、生产、储存或以其它方法取得或保有生物试剂或毒素的义务,同时,当事国没有义务宣告在不被禁止的活动中使用生物试剂或毒素,更没有义务公开所有从事研制和开发可能用于作战试剂物质的实验室。这一疏漏增大了生物武器的军事价值和实战的危险,也使大国的潜在违约行为极具危险性,“美国早在20世纪90年代初就在马里兰州设立基因武器研究中心并先后投资了近百亿美元,1997年完成人工人体染色体合成。2000年美英联合宣布绘制成人类历史上第一个基因组草图,基因武器最迟不会晚于2010年问世”[11]。2001年9月4日《纽约时报》网络版披露美国启动了一项研究更加致命的新炭疽杆菌秘密基因武器计划。此外,联合国特别委员会披露的伊拉克大范围生物武器方案[12]以及关于其他国家已经或正在试图具有生物武器能力的报告表明生物战的威胁仍然存在。尽管至2006年12月,缔约国已召开6次审查会议,但是彻底禁绝生物武器仍任重道远。

(二)禁止化学武器使用政策中对“人的安全”的关注

化学武器是以毒剂的毒害作用杀伤有生力量的各种武器和器材的总称[13]。与常规武器和核武器相比,化学武器毒害作用大,杀伤途径广,作用时间长,破坏力极大,因此,使用化学武器被公认为是违反人道主义原则的。继1925年《日内瓦公约》签订后,1993年1月13日《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》(简称《化学武器公约》)在巴黎开放签署,1997年4月中国批准该公约,成为原始缔约国。1997年5月禁止化学武器组织成立,目前缔约国已达182个。

战争中使用化学武器有较长的历史,从一战中德国使用氯气、光气和硫芥,二战期间日本的化学战,到1984年两伊战争中伊拉克使用神经毒素等,化学武器虽对小国有一定的政治和军事价值,但对于美俄等大国而言,作为战略手段既无法与战略核力量相比,也面临长期保存的安全风险,这样1993年美俄顺利推动了《化学武器公约》的签订,其后成立的禁止化学武器组织在监督核查方面发挥了较大作用。《化学武器公约》由序言、24项条款以及3个附件组成,在序言中关于“决心为了全人类,通过执行本公约的各项规定而彻底排除使用化学武器的可能性……认为化学领域的成就应完全用于造福人类”[14]的宣示,充分体现了对于人的安全的关注。条约规定:禁止缔约国自己或支持、诱导别人从事与发展、生产、获取、储存、保有、转让和使用化学武器以及与准备使用化学武器有关的任何活动;缔约国应在规定时限内就其与(公约)禁止或监控的化学品有关的情况向《公约》组织作出宣布;在国际核查下,销毁化学武器及其生产设施。作为当代第一个以消除美俄的一整类武库为首要对象的全球裁军协议,《化学武器公约》在禁止范围的全面性、文字结构的严密性、公约义务的严格性和履行义务的强制性等方面都是史无前例的,它将美俄的化学武器销毁置于全球协议的监督体制下,是国际军控与裁军机制的一大进步,通过全球性军备控制开创的核查机制,大大提高了裁军与军控协议的可信性,推动了全球近四分之一已宣布的化学武器和近三分之二的生产能力被销毁。然而,近年来高新技术的飞速发展,尚无法排除某些国家为谋求军事优势研制并使用化学武器的可能性。

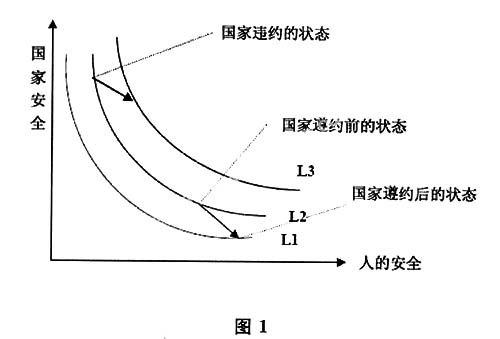

从图1分析,L1、L2、L3是3条等偏好曲线,L3的偏好值大于L1和L2。在签署和遵行生化武器条约方面,条约政策对人的安全关注与维护国家安全冲突不大。当生化武器技术的发展没有威胁国家安全时,决策者在签署和遵守相关条约时会以人的安全为首要偏好,靠近L1的右下端状态;倘若新的生化技术发展足以获得超越别国的军事优势,那么决策者偏好就会移向国家安全,靠近L2左上方的状态,即发展生化武器的偏好值大于不发展生化武器的偏好值。可见,发展生化武器有助于增加国家安全时,国家也有可能采取违约的政策。

(三)禁止或限制核武器扩散政策中对“人的安全”的关注

核武器是原子弹、氢弹、中子弹等具有核摧毁和核杀伤力的武器的总称。尽管战后国际社会一直致力于禁止发展和使用核武器,但核不扩散机制却一直受到冲击和挑战,对于人的安全的关注始终没有超越国家安全的关注。

进入冷战时代,在美苏核战争阴影下,英国、法国、中国相应发展了核武器以维持自身安全,而广大无核国家则强烈呼吁美苏停止核军备竞赛,防止核战争爆发。由于限制核武器向更多非核国家扩散有利于美苏保持核优势,1967年在美苏推动下,《不扩散核武器条约》(NPT)签订,并在1970年3月5日正式生效,该条约以防止核扩散、推动核裁军、促进和平利用核能为宗旨,明确规定了世界分为有核国家和无核国家两类,此后不再承认新的核国家的出现,1992年3月中国正式加入该条约,至今缔约国已达189个。同时,1972年美苏签订的《限制反弹道导弹系统条约》(ABM),通过只准搞进攻,不准搞防御的安排,强化了美苏“相互确保摧毁”的格局,维持了双方战略核打击力量的恐怖平衡。冷战结束后,美俄核战争的危险虽然消除,但仍有地区大国不断进行核试验,谋求成为核国家。为促进全面防止核武器扩散、推进核裁军进程,1996年9月10日联合国大会通过了《全面禁止核试验条约》,中国是首批签约国,截至2006年10月,有176个国家签署了该条约,135个国家批准该条约。

上述核不扩散机制的发展与条约的签订,主要是大国基于国家安全考虑而推动的。在两极体制下,美苏出于彼此制衡的需要签订了《不扩散核武器条约》和《全面禁止核试验条约》。冷战结束后,美国为谋求绝对核优势地位,建立单极霸权,公然退出《限制反弹道导弹系统条约》,拒绝批准《全面禁止核试验条约》,对此,俄国公开宣称放弃不首先使用核武器的承诺,法国也重申将首先使用核武保卫海外战略利益,至此《不扩散核武器条约》认可的5个核国家内只有中国坚持不首先使用核武器的承诺,核不扩散机制陷入空前的困境。事实证明,对于人的安全关注一直不是欧美决策者参与和推动限制核扩散政策的首要偏好,大国支持的强度与国际核不扩散机制的绩效成正比关系。

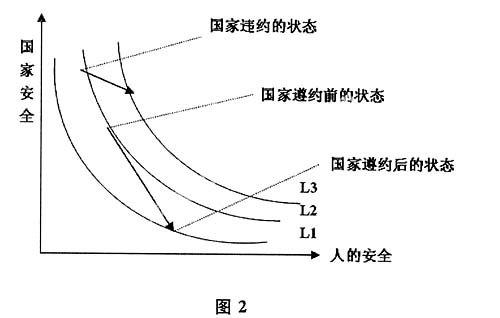

从图2分析,L1、L2、L3是3条等偏好曲线,L3的偏好值大于L1和L2。在签署和遵行核不扩散条约方面,对人的安全关注与维护国家安全存在较大冲突。若遵约,决策者需冒国家安全受威胁的风险,理性决策者为保卫国家安全,倾向于维持或发展核武器,偏好靠近L2的左上端状态;如若外界压力和危险加大,发展核武对于保障国家安全的诱惑就越大,偏好曲线会向L2的左上端继续上移。因此,发展核武器的偏好值始终较大,关注人的安全很难成为首要偏好。

三、限定常规武器使用政策与人的安全

(一)禁止或限制特定常规武器使用政策中对“人的安全”关注

特定常规武器指具有过度不人道或滥杀滥伤作用的某些类型武器。由于此类武器的军事价值有限,出于人道主义关切,各国限制或禁止该类武器使用与维护国家安全并不冲突,因此,国际社会在制订和推行相关政策过程中较为顺利。1979年和1980年,联合国日内瓦会议通过了《禁止或限制使用某些可被认为具有过份伤害力或滥杀滥伤作用的常规武器公约》(简称《特定常规武器公约》)、《关于无法检测的碎片的议定书》、《禁止或限制使用地雷(水雷)、诱杀装置和其他装置的议定书》(又称地雷议定书)、《禁止或限制使用燃烧武器议定书》和《关于小口径武器系统的决议》。该公约于1981年4月开放签署,当年中国即签署加入,1983年12月2日生效,到2002年12月已有90个国家签署了该公约。

《特定常规武器公约》明确指出:“在本公约及其所附议定书或其他国际协定未予包括的情况下,务使平民居民和战斗人员无论何时均置于人道原则、公众良知和既定惯例所产生的国际法原则的保护和权力之下”[15]。作为一个“总括条约”,该公约包括了5项专门议定书,制定了保护平民或民用目标免受使用燃烧武器、地雷和饵雷袭击的新规则,禁止使用可以产生出无法用X光射线在人体上检测出来之碎片的武器。尤其在1996年5月,国际社会对《禁止或限制使用地雷(水雷)、诱杀装置和其他装置的议定书》的修订,进一步加强了对地雷使用和转让的限制,“禁止进出口已过时的探测不到的地雷。对于那些允许转让的地雷,凡是接受的国家必须遵守地雷协议的条款,即使它不是该协议的签署国”[16]。2003年11月28日,《特定常规武器公约》缔约国在日内瓦通过《战争遗留爆炸物议定书》(又称《特定常规武器公约》第五号议定书),2006年11月12日该议定书正式生效,成为国际军控领域的一大突破,较全面地解决了战争遗留爆炸物引起的人道主义问题。

《特定常规武器公约》之所以能顺利签署并在较大范围内得以遵行,主要在于该公约对于人的安全的关注并不影响各国对于国家安全的维护,对特定常规武器的限制不会改变国际体系的权力格局,换言之,不会对体系内大国维持自身优势产生影响,反而能对一些小国产生一定制约作用,因此,大国的认同与支持成为公约得以顺利签订和履行的重要前提。

(二)制止小武器和轻武器滥用及扩散政策中对“人的安全”关注

随着两极体系瓦解,外部压力消失,世界诸多地区原来潜伏的内部问题爆发为国内冲突,由于国内各势力在内部冲突中大多选择小武器和轻武器,因此,冷战后小武器和轻武器滥用及扩散的问题日益突出。小武器主要是为个人使用而设计的武器,包括左轮手枪和自动手枪、步枪、冲锋枪、突击步枪和轻机枪;轻武器则是为数人一组共同使用而设计的武器,包括重机枪、榴弹发射器、轻便高射炮和反坦克炮以及便携式防空导弹系统发射器。鉴于小武器和轻武器价格便宜、具杀伤力、便携易藏、经久耐用,极易导致武装团伙、罪犯、雇佣军和恐怖主义团体的滥用及扩散,“加剧了暴力,助长了儿童兵的使用,阻碍了人道主义救援,延误了冲突后的重建和发展”[17]。20世纪90年代中期以来,联合国一直将小武器和轻武器问题放在国际政治议程之中,设立了小武器问题政府专家组和弹药和炸药问题专家组等,研究小武器和轻武器的积存和转让的性质和成因,提出报告和建议。2001年7月9日,联合国召开了小武器和轻武器非法贸易大会,2001年7月20日通过了《从各方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领》。

该《行动纲领》极具鲜明的人道主义关切色彩,其序言的第5、6、7条分别指出“小武器和轻武器非法贸易各方面问题使得冲突持续、暴力加剧、更多平民流离失所破坏对国际人道主义法的遵守、阻碍对武装冲突的受害者提供人道主义援助并助长罪行和恐怖主义,制止小武器和轻武器滥用及扩散不仅有助于维护人的安全,也有利于增加国家安全……严重关切它对儿童造成的惨重后果,许多儿童成为武装冲突的受害者或被逼成为童兵,以及对妇女和老年人产生的消极影响……又关切到恐怖主义、有组织犯罪,毒品和贵重矿物的贩运与小武器和轻武器非法贸易之间的紧密联系,并强调迫切需要作出国际努力和合作,以便对这种贸易的供应和需求两方面同时加以打击”[18]。制止小武器和轻武器滥用及扩散,主要是为了避免国内冲突加剧、保护老人和儿童,同时有利于打击恐怖主义和有组织犯罪。据统计,1990年~2000年,“国际社会共发生了49起重大冲突,其中有47起是以小型武器为主要战斗装备,造成大约400万人丧生,其中90%是平民,绝大部分是妇女和儿童。2000年全球34个最穷的国家中,有二十多个受到冲突的严重影响。小型武器泛滥的国家,人均国内生产总值在过去10年里下降了15%~20%。仅在拉美地区,每年因小型武器所造成的直接与间接损失为1400亿~1700亿美元”[19]。无疑,制止小武器和轻武器滥用及扩散的政策,不仅有助于维护人的安全,而且有利于增加国家安全。

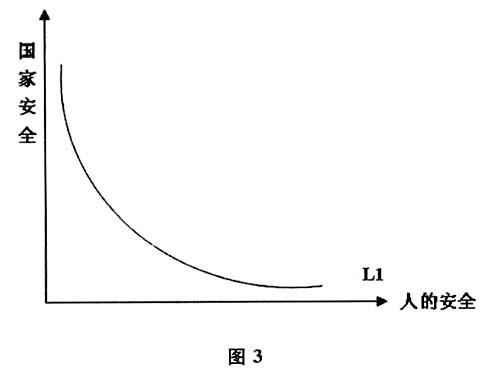

从图3分析,在签署和遵行禁止或限制特定常规武器使用、制止小武器和轻武器滥用及扩散军控政策方面,对人的安全关注与维护国家安全没有冲突,决策者遵约既可维护国家安全也能保障人的安全,偏好凸向原点,形成一条等偏好曲线,守约是最佳选择。因此,禁止或限制特定常规武器使用、制止小武器和轻武器滥用及扩散等军控政策,得到国际社会的广泛支持和遵行。

四、以“人的安全”为主旨的国际军控运动

自1994年联合国开发计划署提出“人的安全”概念以来,安理会逐渐将安全议题由传统国家间军事冲突,扩展到武装冲突中平民安全与儿童保护、防止轻型武器扩散、非法武器流通等问题,各国政府和民间通过多种形式开展了以“人的安全”为主旨的国际军控运动。

1999年5月,瑞士、挪威、奥地利、加拿大等10国外长和政府代表在挪威莱索恩举行关于人的安全的首次部长级会议,发表了《莱索恩宣言》。针对地雷、国际刑事法庭、人权、国际人道法、武装冲突中的妇女和儿童、轻武器扩散、儿童兵、童工等议程,宣言提出通过促进人权、强化人道法、防止冲突和提倡民主化实现人的安全议程的目标。会议正式成立了“人的安全网络”(Human Security Network)国际组织。在2002年亚太经合组织(APEC)会议上,“人的安全”一词被正式采用,2003年10月21日,《APEC领导人宣言》声明将打击恐怖组织、消除大规模杀伤性武器的威胁,“不仅致力于推动各成员国经济繁荣,也致力于确保人民安全”。

目前,在国际和平与安全领域活动还存在一些十分活跃的国际非政府组织,这些组织主要分为四类,即:由知名人物、科学家和政府官员组成的组织;由核科学家和专门研究人员组成的科学研究机构;由某一职业或领域为主组成的职别组织;群众性组织与和平运动。

在由知名人物、科学家和政府官员组成的组织中,比较有影响的是帕尔梅委员会、普格瓦什科学与世界会议、中国人民争取和平与裁军协会、堪培拉消除核武器委员会等。其中,普格瓦什科学与世界会议一直以召开年会、研讨会、座谈会等形式教育公众、影响舆论。

科学研究机构中较具影响力的主要有:瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所、美国科学家协会、英国伦敦国际战略研究所、英国国际事务皇家研究所、哈佛大学国际事务研究中心、美国纽约世界政策研究所、挪威国际事务研究所、瑞士苏黎世安全与冲突研究中心等。这些研究机构长期致力于对核军控问题的独立研究,通过利用相关研究人员的专业知识,发表研究报告,提供政策咨询,对公众进行核军控教育,逐步加大了对“人的安全”的关注。

职别组织主要包括律师反核国际协会、工程师和科学家反扩散国际网络、“为了社会责任”医生组织、医生防止核战争国际协会等。这些组织由各专门行业的专家组成,从行业角度出发,宣传教育民众反对核武器,并进行咨询游说。其中,“为了社会责任”医生组织和医生防止核战争国际协会两个组织,以人的安全为首要关注点,从医学的角度论证核试验对人体健康造成的巨大危害,证明核战争将没有输赢。这些观点对普通公众和决策者造成较大影响力,有力推进了国际军控运动进程。

群众性组织活动包括两方面内容:一是主要由普通群众组成,利用专业性非政府组织的研究成果进行游行、示威等活动,以期对政府施加直接压力;二是面向广大群众,致力于联系、宣传、教育、发动群众,开展反对核武器、要求核裁军。群众性组织有强大的宣传、舆论作用。20世纪80年代以来,专业性研究组织和职别组织出现与群众性组织的联合趋势。如2000年消除核武器条约运动,以网络为主展开宣传教育活动,是冷战后规模最大的国际性核裁军群众组织。1999年以来“国际禁雷行动”发表了8个年度监测报告,影响力日益增大。

五、结论

在可预见的将来,国家安全依然是保障人的安全最重要的盾牌,人的安全对国家安全的依赖不会改变。因此,人的安全无法取代国家安全成为国家军控政策制定的首要偏好。国家安全并不等同于人的安全,两者之间既有相互依赖的一面也有相互背离甚至对立的一面,事实上,二者常常处于一种重叠和互动的关系之中,并直接影响国家在不同政策领域中的不同行为模式。总体来看,人的安全是国家安全的目的,国家安全是人的安全的手段。关注人的安全为国家安全研究提供了新的视角,成为未来国际军控政策发展日益明显的新趋势。

参考文献:

[1]THOMAS C.SCHELLING,MORTON H.HALPERIN.Strategy and Arms Control[M].Millwood:Kraus Reprint Co.,1975:2.

[2]JEFFREY A.LARSEN,ed.,Arms Control:Cooperative Security in a Changing Environment[M].Boulder:Lynne Rienner Publishers,2002:1.

[3][澳]克雷格•A斯奈德,等当代安全与战略[M].长春:吉林人民出版社,2001:99.

[4][英]K.布思.安全与解放[J].国际研究评论,1991,(17).

[5]UNITED STATES DEVELOPMENT PROGRAMME[M]//Human Development Report 1994.New York: Oxford University Press,1994:22-24.

[6]TAYLOR OWEN.Challenges and Opportunities for Defining and Measuring Human Security[M].Disarmament Forum,2004,(3).

[7]李 彬.军备控制理论与分析[M].北京:国防工业出版社,2006:230.

[8]KEVIN BOYLE,SIGMUND SIMONSEN.Human Security,Human Rights and Disarmament[J].Disarmament Forum,2004,(3).

[9]约瑟夫•戈德布拉特.论生物武器公约[J].红十字国际评论,1997,(318).

[10]禁止细菌(生物)及毒素武器的发展生产及储存以及销毁这类武器的公约[DB/OL].[2008-02-15].http://www.un.org/chinese/peace/disarmament/treaty.htm.

[11]薛 翔.全球生化武器态势及影响透析[J].国防科技工业,2004,(6).

[12]联合国监测、核查和视察委员会.伊拉克被禁化学、生物和导弹武器方案简编摘要[DB/OL].[2008-02-15].http://www.un.org/chinese/peace/unmovic/index.html.

[13]刘晓东,张建春,栾加双.核生化装备发展动态[J].中国个体防护装备,2004,(2).

[14]禁止化学武器组织.关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约[DB/OL].[2008-02-15].http://www.opcw.org/ch/index.html.

[15]禁止或限制使用某些可被认为具有过分伤害力或滥杀滥伤作用的常规武器公约[DB/OL].[2008-02-15].http://disarmament.un.org/cow/index.html.

[16]特定常规武器公约[DB/OL].[2008-02-15].http://news.xinhuanet.com/ziliao/2003-12/08/content_1219194_1.htm.

[17]小武器和轻武器[DB/OL].[2008-02-15].http://www.un.org/chinese/peace/disarmament/small.htm.

[18]联合国小武器和轻武器非法贸易各方面问题大会的报告[DB/OL].[2008-02-15].http://www.un.org/chinese/peace/disarmament/small.htm.

[19]洛 华.小武器泛滥给人类造成极大危害[DB/OL].[2008-02-15].http://www.pladaily.com.cn/gb/pladaily/2001/07/24/20010724001136_world.html.责任编辑:李 放