2004—2008年《天津农业科学》载文特征与作者群统计分析

王 倩 梁凤莲 刘玉晓 马 雪

摘要:运用文献计量法,以《天津农业科学》2004—2008年出版的22期杂志共481篇文章为统计对象,对载文特征及作者群情况进行了统计分析。结果表明,刊物的载文量逐年提高,第一作者多来自本院,且呈高学历化、年轻化趋势,作者合著率高。最后对《天津农业科学》的发展提出了一些建议。

关键词:天津农业科学;载文特征;作者群;统计分析

中图分类号:G237.5文献标识码:ADOI编码:10.3969/j.issn.1006-6500.2009.06.027

Statistic Analysis on the Paper Characteristic and Authors of Tianjin Agricultural Sciences During 2004—2008

WANG Qian, LIANG Feng-lian, LIU Yu-xiao, MA Xue

(Information Institute of Tianjin Academy of Agricultural Sciences,Tianjin 300192,China)

Abstract:The paper characteristic and authors information was statistically analyzed according to 481 published articles of

Key words:Tianjin Agricultural Sciences; paper characteristic; authors; statistic analysis

《天津农业科学》(以下简称《科学》)创刊于1974年,是天津市农业科学院信息研究所主办的综合性学术期刊,为中国核心期刊数据库收录期刊,中国学术期刊综合评价数据统计源期刊,全国优秀农业期刊。笔者以2004—2008年刊登的481篇论文的各项数据和项目为研究对象,从各栏目载文量分布、第一作者年龄、职称和学位以及基金项目等方面进行统计分析,以求进一步了解《科学》的发展情况,探索办刊规律,为不断提高办刊质量提供依据。

1调查和统计方法

采取人工查阅的办法,统计了2004—2008年共22期《科学》刊登的481篇论文,运用文献计量法,对其载文特征,包括载文量、信息量、栏目设置、出版时滞、作者数量和分布、论文合著情况、基金资助情况等要素进行分析。

2载文特征分析

2.1年载文量及基金论文比

期刊载文量是指某一期刊在一定时期内所刊载的相关学科的论文数量,载文量多说明期刊信息丰富。科技期刊刊载基金论文数量的多少, 反映了期刊质量及该期刊在作者心目中的地位, 是衡量期刊论文学术质量的重要指标之一[1]。2004—2008年载文量及基金论文比相关数据见表1。

在统计期内,《科学》经历了4次变动:2004—2007年为季刊,2008年改为双月刊;2004年为小16开本,2005年以后改为大16开本;2004年页码为56页,2008年增至82页。由表1可以看出,《科学》的载文量呈上升的趋势,篇均2.99页,说明刊载信息量适中,基金论文比例稳定在36.8%左右,需要进一步提高。

2.2栏目设置

《科学》开设的栏目主要有:植物保护、土壤肥料、作物栽培与设施园艺、生物技术、贮藏加工、畜牧兽医、品种选育、农业经济、农业信息技术、园林绿化等。2004年以来,《科学》在栏目设置上在积极地调整和改进,使栏目的专业分布更加合理,基本兼顾了农业各个学科的发展动态。

2.3论文发表时滞

论文发表时滞(Delay for publication of articles, DPA)是指期刊文献的出版日期与编辑部收到该文献的日期之时间差,以月为单位。它是衡量期刊时效性的重要指标,与期刊的影响因子和被引频次有密切关系[2]。从表2可以看出,《科学》来稿的发表周期主要集中在3~7个月,最短22 d,能保证论文的时效性。2008年以前,由于《科学》尚是季刊,出版周期相对较长,再加上部分稿件质量不能达到发表要求,需要与作者反复沟通并修改,出现了发表周期超过12个月的情况。2008年,《科学》改为 双月刊以后,来稿的发表周期明显缩短,所有来稿均能在12个月内发表。

3作者群统计分析

3.1第一作者分布地区统计

由表3可知,2004—2008年,全国共有24个省、直辖市的作者在《科学》上发表文章,说明了随着刊物质量的提高,《科学》已经在全国范围具有一定的影响且呈逐年扩大的趋势。但是,作者的分布地区是不均衡的,79%稿件来自天津,且多为本院内的作者,占总数的56.76%,这是由《科学》的地域性和最初的办刊宗旨所致。发稿量次之的是山东、河北、河南等地区,说明《科学》立足于天津,向全国范围逐步辐射发展。其它地区的稿件就相对较少,一些边远地区如青海、西藏和内蒙古等甚至没有稿件,这也与当地的经济发展有一定关系。

3.2第一作者的年龄分布及职称、学历情况

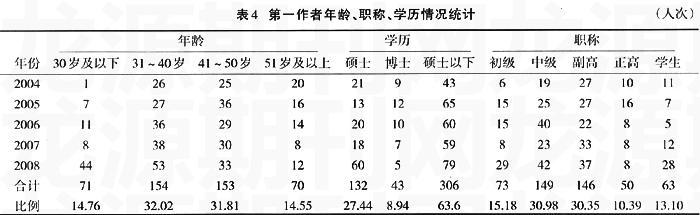

从作者的职称、学历、年龄等情况分析,可以衡量期刊的办刊质量以及学术水平[3]。第一作者的年龄、职称、学历情况统计见表4。

第一作者的年龄分布可以看出一个科技期刊的生命力和发展潜力。由表4得知,在统计期内,第一作者年龄在30岁以下的供稿量相对较少,且大多为在校研究生,学生供稿量逐年增加说明期刊具有潜在的发展潜力; 31~50岁的作者发表文章307篇,占总数的63.83%,由于中青年科研人员在研究机构、高等院校中起到承上启下、带头出成果的阶段,因此供稿量最大;51岁以上的作者供稿量逐年减少。这一结果体现了我国科研人员年轻化的发展趋势。

由于初级职称的科研人员刚刚走上工作岗位,科研工作量和经验相对较少,发表论文数量相对较低,仅占总数的15.18%;具有中级和副高级职称的作者供稿量分别占总数的30.98%和30.35%,说明具有中、副高级职称的科研人员是科研工作的中坚力量,论文产量高,是《科学》的核心作者群。具有正高级职称的作者多为某一领域的带头人和单位管理者,虽然作为第一作者的文章较少,但是对相关领域的科研发展有深远影响,他们的学生正成为专业学术科技期刊的主要供稿人。

3.3作者合著和单位合作情况

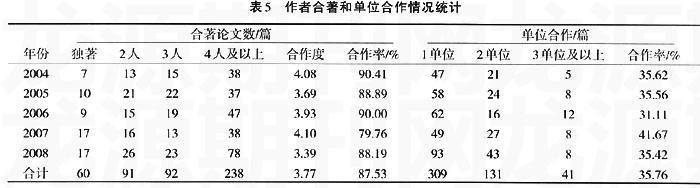

载文作者合作度是在确定时域内某种或某类期刊每篇载文的平均作者数,载文作者合作率是指2个或3个以上作者的文章数与总的载文篇数的比值,都是评价学术期刊载文作者合作程度的重要指标。其数值越高,合作智能就发挥得越充分[4]。

由表5可以看出,《科学》的合著率是相当高的,481篇文章中合著论文有421篇,合作率达到了87.53%,且近1/2文章是由4名以上作者合著的。说明了学科的纵深发展离不开多学科的交叉。学科间的相互渗透,科研工作人员相互协作、联合攻关显得更为重要。同时也说明了从事自然科学研究与从事社会科学研究不同,自然科学研究中常常需要多种实验条件和实验设备,尤其在农业科学研究中,大量的田间作业使得一个人难以完成难度较大的科研课题,因此,群体化研究具有突出的优势,在攻克农业科学研究高难课题中起着主导作用。

由表5还可得知,在统计期内的481篇文章中,64.24%的文章是同一单位内部完成的,35.76%的文章是由2个以上不同单位合作完成的,主要由研究院所、高校、企业、农技推广站及政府相关部门交叉合作完成。体现出了农业科学研究人员完成科研课题时,需要打破地域和所属系统的限制,强强联合,优势互补。可见,科学研究的集约化对学术水平和论文质量的提高有着很大的促进作用[5]。

4结论与建议

2004—2008年,《科学》的载文量逐年提高,基金论文数量逐年增加;第一作者职称以中级和副高级为主,作者队伍趋向高学历化、年轻化;随着刊物学术质量的提高和影响力的逐渐扩大,作者群广泛分布全国24个省市;作者合著率高,5年平均达87.53%,且大部分文章由4名以上作者合作完成,单位间合作不断加强。综上所述,笔者提出以下几点建议,期待《科学》能够不断发展进步,发挥更大潜力。

(1)增加载文量,提高《科学》影响因子。增加载文量可以有效的增加《科学》的信息量,但是要注意扩版速度适度,循序渐进,不能为了短期效益而盲目地追求刊物“厚度”,而忽视了刊物的质量。提高《科学》的影响因子首先要提高《科学》的学术水平,吸引优质稿源以提高论文被引频次,例如通过发挥编委的影响力和作用进而有计划地向一些著名的专家学者约稿;其次要缩短论文发表时滞,在稿源充足和人力资源充分的条件下适时缩短刊期,增强论文的时效性。

(2)巩固核心作者群,建设一支知识层面高、学术水平高、年龄结构合理的核心作者群体。《科学》的核心作者大多数都来自本院,要采取适当的激励措施如“优稿优酬”等方法来鼓励院内的中青年作者多提供优秀稿件。另外,还要确保一定比例的高校、科研人员、技术人员等的发稿量。

(3)提高社会和学术影响力。首先,要加快《科学》与网络的结合,建立有独立域名的网站,提供在线投稿、读编交流论坛、文献全文下载等服务,为读者、作者打造良好的交流平台;其次,要多参加期刊和学术研讨会,树立《科学》良好的品牌形象;另外,要适当考虑作者的地区分布情况,照顾边远落后地区以及新兴技术的稿件,以推动我国农业科研事业的全方位发展。

参考文献:

[1] 曾凡盛.《湖南农业大学学报》1998—2002年发表基金论文统计分析[J].农业图书情报学刊,2004,16(12):172-173,204.

[2] 张莉,张凤莲.缩短发表时滞提高论文的时效性[J].编辑学报,2003,15(5):331-332.

[3] 胡兴志,王纪坤. 2003 年—2005 年《辽宁工程技术大学学报》载文、作者和引文统计分析[J].辽宁工程技术大学学报:社会科学版,2007,9(4):411-414.

[4] 李志勇.2006年《图书情报知识》文献计量学分析[J].农业图书情报学刊,2007,19(6):140-142.

[5] 娄敏. 2002—2006年《湖南农大大学学报》载文及作者统计分析[J].农业图书情报学刊,2008,20(3):53-56.