“亚洲的福音书”

传教士翻译中国佛教经典,译什么,怎么译,都是经过其精心选择的。虽说他们佛教词典、佛经的英译,仍是在言说“自我”,宣扬福音,但客观上促进了中国佛教的西传以及西方汉学的发展。与明清之际的耶稣会士以及那些保守的新教传教士一味地排斥中国佛教不同。研究当年传教士中国佛教典籍英译的得与失,对今日中西宗教文化交往不无重要的现实意义。

关键词:新教传教士汉语佛典英译自我与他者

作者李新德,1970年生,博士,复旦大学中国语言文学博士后流动站研究员,温州大学外国语学院副教授。

一

中国经典西传,传教士功不可没。从最初耶稣会士利玛窦(Matteo Ricci)把《四书》译成拉丁文,到后来的新教传教十理雅各(TalTles Legge)《四书》、《百经》的英译,以及苏慧廉(William Soothill)的《论语》英译等;传教士对中国典籍的西译工作,极大地促进了中国文化、尤其是儒家思想的西传和西方汉学的发展。而早已作为中国文化一部分的汉语佛教经典,直到1836年,西方汉学界始有雷慕沙(Jean Pierre Abel R6musat)的《佛国记》法文译本出版;到19世纪下半叶,才有西方新教传教士认真研究中国佛教、传译佛教经典。其中英译汉语佛教经典较突出者如英国来华传教士艾约瑟(JosephEdldns)、艾德(Ernest John Eked、毕尔(Samuel Beat)、李提摩太(Timothy Richard)和苏慧廉。

到了19世纪70年代,英国传教士出身的业余汉学家对中国研究所取得的成果已经超过早期只在书斋里做研究的法国汉学家,这在汉语佛经英译方面尤其突出。尽管在同一时期,美国来华的传教士人数也很多,但在汉学研究方面起步较晚,所取得的成就也较英国新教传教士群体要逊色许多。在18世纪欧洲“中国热”中对中国持严厉批评态度的是英国旅行者和英国作家,之后在19世纪初期鄙视中国传统文化的是来华英国籍新教传教士,而在晚清研究佛教和传译佛教经典的仍是来自英国的新教传教士。在英国,19世纪中晚期以后比较宗教学的兴起以及汉学的发达,极大地促进了传教士对汉语佛教经典的研究与翻译。1870年麦克斯·缪勒在英国皇家学会作了题为《宗教学导论》的一系列讲演,首次提出了“比较宗教学”这个概念。比较宗教学研究的系列成果之一就是麦克斯·缪勒主编、众多东方学者翻译的《东方圣书》英译陆续出版,其中收入了不少分别从巴利文、梵文,包括从中文翻译出的小乘、大乘佛教经典。这同样对汉语佛教经典的研究与翻译起着推动作用。自19世纪70年代以来,英国各著名大学都先后开设了中国语文讲座或汉学教习。如牛津大学自1876年聘请传教士理雅各为首任汉学教授,在西方大学中首开中国宗教研究的讲座,传教士苏慧廉继之;1888年剑桥大学开设汉学讲座,聘原在华外交官威妥玛(Thomas Francis Wade)为首任教授,翟理斯(Allen Herbert Giles)、莫尔(A.C.Moule)先后继之;1877年来华传教士毕尔就任伦敦大学汉学教授。

二

在来华的英国新教传教士中,以学术眼光来研究中国佛教的,艾约瑟应算较早的一位。艾约瑟自己在《中国佛教》第二版前言中说,“晚至1879年,很少有人对这一课题进行研究”;“我四十多年前就开始研究中国佛教,艾德博士、毕尔牧师随后也对中国佛教进行了研究,且做得很好。早在他们开始发表有关中国佛教论文之前,我就已经指出,许多世纪以前,中国佛教各宗已经传入日本,并在那里生根。”根据考狄(HenryCordier)的《中国书目》统计,艾约瑟还是第一位用中英文撰写有关佛教论著的来华新教传教士,如在1854到1855年间的《北华捷报》(The North China Herald)上,艾约瑟就发表了研究佛教的系列文章,1859年又出版了《中国宗教状况》一书;从目前的资料来看,艾约瑟也是第一位将汉文佛经译为英文的来华传教士,如最早于1857年翻译的《壹输卢迦论》。

艾德研究中国佛教的著作主要有两种:一是《中国佛教学习手册》,二是《中国佛教三讲》。他于1870年完成了中国佛教术语的梵文、藏文等来源研究,其研究成果即是1870年出版的《中国佛教学习手册》。论及编撰这部佛教手册的最初动机,艾德说:“研究中国宗教文献的学者常常会遇到拦路虎,梵文或别的外来术语在文本中不断出现,但一般情况下又没有释义”;“尤其是佛典,它们直接从梵文、巴利文或藏文中翻译过去。因而很有必要有一本像这样的词典来帮助读者了解佛教和受其影响的中国本土宗教。”

艾德的佛教词典第一次使西方学者能够在更广范围里了解汉语佛教文本,对后来研究中国佛教的传教士帮助很大。艾约瑟就在《教务杂志》上发表书评,称其为“佛教研究者的重要帮手”。理雅各在其《佛国记》“译序”中说:“艾德博士于1870年出版的《中国佛教学习手册》帮我解决了翻译中遇到的梵文词汇的问题。”苏慧廉在其编著的《中国佛教术语词典》“序”中也评论说,“60多年前伦敦会的艾德博士首次出版了研究汉语佛教文本的著作《中国佛教学习手册》,非常有用。”事实上,传教士中国佛教术语词典的翻译出版,标志着来华传教士之中国佛教研究进入了一个新阶段。

毕尔有关中国佛教的著述主要可分为两类:一是对中国佛学研究的专著,另一类是汉语佛教经典英译。1869年毕尔的《法显、宋云游记》英译本问世的时候,欧洲学者几乎全是通过梵文或巴利文著作来研究释迦牟尼的教义。1871年毕尔这样写道:“尽管早在30或40年前,人们就研究过佛教的历史和哲学,但传教士和学者们一般很少使用汉译佛教正典。”

艾德、艾约瑟与毕尔不再像当年的耶稣会士和早期新教传教士那样简单地指称佛教为迷信、偶像崇拜,他们开始对中国佛教有了学术上的探究,他们身为传教士之基督宗教至上的观念与根深蒂固的欧洲中心主义思想,使得他们在对待中国佛教问题上,基本上还是拿西方标准来证伪,负面的评价居多。艾约瑟能较准确地揭示佛教的特质,承认“佛教成了基督教在华传播的开路者”,错失对话良机;艾德的佛教研究许多地方扭曲了佛教本来面目,但他在中国佛教词典编撰方面首开先河,意义重大。毕尔有关佛教方面的著述很多,他对佛教的兴趣是真诚的,但他的根本目的却是促进基督教的发展。

随着传教士对中国佛教研究的深入,他们能够较为清晰地区别小乘、大乘佛教,以及大乘佛教对中国人精神生活的深远影响。李提摩太曾说:“我并不是在鄙视佛教,相反,我认为佛教是人类最伟大的成就之一,是人类解决人之所以存在的重大问题的尝试·之一;为追求更好的生活,佛教给予数不清的我们的同类以慰藉”;“尽管佛教未能完成它的伟大使命,然而由于它的变革使得今日世界更加丰富多彩。”与上述几位不同的一点,苏慧廉虽然也有在中国传教长达25年的经历,但作为传教士出身的汉学家,他

曾任牛津大学汉学教授达15年之久;他的汉学研究成果最为丰富,且更具学术价值。苏慧廉认为:“大乘佛教是基督教发展的一个阶段”;“就其形式上来讲,大乘佛教并不是基督教传教士的敌人,而是我们的朋友。因为它已经使得中国人对基督教内核不再陌生,基督教无论在信仰或实践上都是一种更高级更健康的宗教。”

三

传教士对汉语佛教经典的翻译是他们研究中国佛教的一个必然阶段。日本佛教学者铃木大拙在其于1900年出版的《大乘起信论》“译序”中指出,由于比较宗教学的蓬勃发展,加之巴利文、梵文知识的增进,极大地促进了西方人对东方事物的理解。铃木大拙说,甚至那些对“异教徒”宗教没有同情心的基督徒们也都热切地从事佛教研究来。

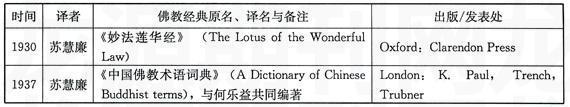

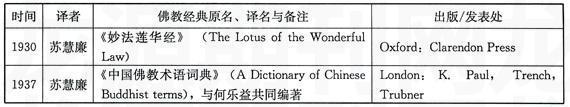

现将晚清时期汉语佛教经典(词典)英译列表如下:

就现有的资料来看,艾约瑟首开传教士汉语佛教经典英译的先河。他的《壹输卢迦论》英译,尤以分析评论部分最为详尽。艾约瑟的《楞严经》英译,包括译文和评论两部分。译文通俗,评论简约;评论部分参考了法国汉学家儒莲(Stanislas Julien)有关玄奘的注疏以及晚明德清《楞严经通议》中的内容,使读者能够较容易地把握佛经要旨。

从翻译佛典的种类与数量上来看,毕尔应是最突出的一位。他的《佛所行赞经》译文还被收入麦克斯·缪勒教授主编的《东方圣书》丛书。作为“知识传教”,李提摩太不仅主动向中国知识分子传播西学,而且积极地向西方介绍中国的宗教与文化。与理雅各侧重于儒家典籍的英译不同,李提摩太英文译著主要集中在汉语佛教经典上,如《大乘起信论》、《大乘佛教的新约》等。其中1910年李提摩太翻译出版的《大乘佛教的新约》,收有《大乘起信论》的英译,以及《妙法莲华经》的英文节译、译自《药师琉璃光如来本愿功德经》中药师如来的十二个大愿和《般若波罗蜜多心经》等。苏慧廉也曾翻译《妙法莲华经》,校译《法华三部经》,编有《中国佛教术语词典》等。

晚清来华新教传教士佛典(经)翻译内容方面,以佛教的史传与“经”、“论”部分居多。具体说来,英文译者最初多侧重于佛教经典的史传部分,后来随着对中国佛教研究的深入,开始较多的对“经”、“论”部分的翻译,当然也因人而异。如毕尔的译作侧重于中印佛教交流史和佛陀行传,以及作为汉语佛教第一部经典的《四十二章经》,这与他希望从佛教流传中土中汲取经验的动机有关;艾约瑟的翻译主要集中在佛教哲学方面,尤其是具有哲学思辨色彩的《楞严经》与《壹输卢迦论》,这与他对中国佛教哲学多年的深入研究不无关系;而李提摩太和苏慧廉非常推崇《大乘起信论》、《妙法莲华经》等体现大乘佛教思想的经典,其目的是为了寻求“亚洲的福音书”,重视基督教如何与中国佛教接轨,进而推动佛耶间的对话与交流。

在晚清传教士英译佛教经典过程中,还有一个值得注意的现象就是,同一部佛教经典的重译本不断出现。以《佛国记》为例,除上文提到的法国汉学家雷慕沙等法文首译于1836年出版外,在英国来华传教士、外交官群体中,从1869年到1886年不到二十年的时间里,先后有了毕尔的《法显、宋云游记》(1869)、翟理斯的《佛国记》(1877),以及理雅各的《佛国记》(1886)三个不同英文译本。又如《妙法莲华经》,早在1884年就有荷兰佛教学者克恩(Hendrik Kern)将其从梵文译成英文,李提摩太、苏慧廉又先后将其从汉语译成英文。《大乘起信论》也先后有铃木大拙、李提摩太的英文译本问世。

在汉语佛经翻译策略与技术层面,传教士的做法主要有两种。一种是尽量忠实原文、多倾向于直译,让西方学者和未来传教士知其本原,如艾约瑟、毕尔、苏慧廉等;相对于译者和受众,这里涉及到一个“陌生化”或“他者化”的问题。需要注意的一点就是,艾约瑟、毕尔希望藉此区别自我与他者,时刻提醒传教士“知己知彼”,以便于基督教在华的传播;而苏慧廉的佛经英译则是他做了牛津大学的汉学教授之后,他称《妙法莲华经》为“世上最伟大影响最大的经典之一”,翻译该经的动机就是为西方学者研习佛经之用。另一种是“以耶释佛”、“援佛入耶”,如李提摩太以基督教的立场来翻译佛经,犹如理雅各英译《论语》,采用的与“援儒入耶”之态度一样,主要考虑接受者都是基督教背景的西方人,同样这里涉及到一个“归化”或“自我化”的问题。至于前者,这种译法从长远来看,对西方认识佛教不无积极作用。当然这并不是否认李提摩太的做法,他出于宣教的考虑,以归化的方式来处理佛教经典,是为其基督教本位思想服务的。

由于传教士各人的中文水平不一,加之对佛教经典的把握方面的差异,传教士在翻译佛经时也时常出现误释、误译现象。研究中国佛教的驻华领事官瓦特斯曾在“法显与他的英文译者”一文中评论说,毕尔的中文欠佳,而翟理斯的佛教知识明显贫乏。翟理斯的翻译出现一些“可笑、严重的错误”。鉴于此,二人的译文出现这样或那样的错误就不可避免。无论是毕尔的译文,或是翟理斯的翻译,都不是权威的译本,因此,“急需一个忠实、同时还有注释与评论的译本”。瓦特斯在他的文章中,不但指出二人的错译、误译之处,而且还给出自己对《佛国记》的理解。如毕尔将“释法显”中的“释”字,当作法显的姓,翟理斯犯了类似的错误;毕尔将“然出家人皆习天竺书天竺语”一句误译成“All the followers of Buddha,however,practice themselves,”将“居士长者”译作“the chief men and nobles”。又如翟理斯竟将“天帝释”译成“the di—vine ruler Shih",正确的译法应为“Sakra,Ruler of Devas”。而稍后理雅各称瓦特斯的“法显与他的英文译者”一文有着“极高的价值”,他在雷慕沙、毕尔、翟理斯等人译文的基础上重译《佛国记》,就避免了以前各种译本的“重大错误”。

李提摩太与杨文会同译《大乘起信论》,不禁使人回想起唐朝大秦寺僧景净与沙门般若有同事译经之雅。1891年李提摩太到上海工作,邀请杨文会与他合作翻译《大乘起信论》。1894年译毕但并未很快出版,李氏希望有时间时再作修改。1900年铃木大拙的英译本在美国的芝加哥出版后,李氏认为铃木大拙是从非基督徒的角度来翻译《大乘起信论》的,其中基督教的观点并未译出。李氏说尽管没有足够的时间修订自己的译本,他出版自己的译本是“相信以基督教的立场来翻译,我的译本能够增进不同宗教间的兄弟情义。”杨文会希望通过佛经的英译进一步弘扬佛法,而李提摩太则认为《大乘起信论》与《妙法莲华经》构成了“佛教的新约”,进而论证净土宗佛教能够导向基督教信仰。李提摩太强调佛耶之间的“同”,而非利玛窦、毕尔等人强调二者的“异”;李提摩太的出发点是好的,然而在当时西方基督教来华宣教的大背景下,这只能是一种乌托邦。尽管如此,李提摩太尝试探索融通基督教与大乘佛教之可能的精神应予肯定。李提摩太“援佛入耶”的译经方式使得杨文会最终选择退出。有关杨文会的反

应,在他“与日本南条文雄书”中有如下记述:“英人李提摩太在上海约弟同译《大乘起信论》,李君写出英文,刊布欧洲,应用华梵英合璧字典。”另有学者认为,正是因为李提摩太在翻译《大乘起信论》时“援佛入耶”、“私见穿鉴”之嫌,才使得杨氏后来“有西人请同译楞严等经,皆坚辞谢绝”。

在《大乘起信论》及《妙法莲华经》的英文译文中,李提摩太倾向于用基督教术语来诠释佛教思想。如将“佛”译成God,将“真如”译作Archetype~除此,译文中还经常出现Church,Faith,Glory,Scripture,He,His,Law等基督教术语。针对李提摩太这种“援佛人耶”的做法,时任安立甘会华中区主教慕稼谷(G.E.Moule),在1908年的杭州宣教团会议上宣读的一篇论文中提出了质疑。慕稼谷认为,基督教与佛教在教义上存在本质区别。佛教基本上是无神论的,且缺乏对创造论的探索,“真如”不是世界的创造者;另外,佛教里亦没有“复活”的观念,“复活”却是基督教信仰的一个核心。依铃木大拙的观点,《大乘起信论》之所以重要,因为它是第一部试图将大乘佛教思想系统化的书。他的英文全译本就是为那些不熟悉中文的西方学者预备的,翻译时他尽可能使用学界已经接受的佛教术语的英文表述。苏慧廉称李提摩太为佛典英译方面的先驱人物,但他也提到一些人认为李氏的翻译过分地运用想象力,与原典的意思相差太远;苏慧廉认为,尽管李提摩太的佛典英译有缺失,但他对佛教研究的启发意义远大于其字面的准确性与否,他的研究能够帮助人们更好的理解大乘佛教与小乘的区别。不过苏慧廉也承认,铃木大拙的《大乘起信论》英译要较李提摩太的译文准确。从中西宗教文化交流角度来看,李提摩太的这种做法对不了解中国佛教的西方读者来说,也很容易产生误导。

在《妙法莲华经》译序中,苏慧廉说;作为远东最重要的宗教著作,该经常被称作“半个亚洲的福音书”。苏慧廉称《妙法莲华经》为大乘佛教的基本经典,其教义的革命性,正如基督教义之于犹太教;《妙法莲华经》即使不是世界上最著名的宗教剧,也是最伟大的宗教剧之一。与李提摩太一样,苏慧廉对《妙法莲华经》也是摘译、改译,但与李提摩太不同,苏慧廉的译文已经抛弃了基督教本位之成见。相比之下,苏慧廉对中国佛教历史与现状的研究要深入得多,他的译文则力求客观、准确。一些术语的翻译,也摒除了基督教本位的思想,尽可能使用学界普遍接受的译法,如苏慧廉一般将“佛”译作Buddha,“菩萨”译作Bodhisattva等。

苏慧廉和何乐益(Lewis Hodous)曾花了10年的功夫编辑出版了《中国佛教术语词典》,该词典与艾德于1870年出版的《中国佛教手册》一起,被学者称作绝无仅有的两本英汉中国佛教术语词典。苏慧廉说,在编撰这部词典时,遇到两个主要困难,一是大量汉语普通词汇的特殊用法,二是汉语佛典中大量的音译字词。纵观《中国佛教术语词典》的编写体例,与艾德的《中国佛教手册》有着很大的不同。该词典的正文部分是按照每个术语的首个汉字的笔划数目从少到多排列,同笔划的又按照偏旁部首的顺序。其编排方式是在苏慧廉的《四千个常用汉字袖珍字典》基础上,但又较之《四千个常用汉字袖珍字典》有了很大的简化。每个佛教术语,倘若有梵文、巴利文拼写的,又在中文词条后加以说明,然后是英文释义。同样的词条,苏慧廉与何乐益所编撰的词典,较之于艾德的《中国佛教手册》,不但内容丰富了,而且解释更为准确。

何乐益在序言中对苏慧廉的中国语言文化和宗教功底倍加赞赏,说他有“敏锐的理解力与非常出色的翻译能力,将深奥的术语翻译成简洁的英文”,更难能可贵的是“他对他者宗教生活以及别的国家人们思想的远见卓识和深切的同情心”。

四

晚清新教传教士对中国佛教的研究与汉语佛经的翻译,或是为了区别基督教的“自我”与佛教的“他者”,彰显二者的异;或是从佛教流传中国千百年的历程中汲取有益的启示,认为佛教为基督教人华预备了道,寻求二者的同。但就其主要动机而言,仍是在言说“自我”、宣扬基督福音。艾约瑟、毕尔、李提摩太等翻译中国佛教经典,译什么,怎么译,都是经过其精心选择的。晚清传教士有选择地进行佛教经典的翻译,正如其向中国人输入西学一样,其终极目的是为传教服务。当然也有少数像苏慧廉那样,最终走向专业汉学之路,力求客观地传译中国佛教经典,使西方人认识中国佛教、了解佛教经典。他们不单以中文写作,更以母语写作,向西方世界介绍中国佛教。他们对中国佛教的理解与诠释,虽非当时的主流(当时的主流为拒斥佛教),但意义重大。他们不单认识到在华宣教“孔子加耶稣”的重要性,同时也开始关注“释迦加耶稣”的现实意义与可能性。与当年的耶稣会士以及那些保守的新教传教士一味地排斥中国佛教不同,他们在中国佛教西传、中西宗教文化双向交流方面的贡献应当予以肯定。中国文化要走向世界,需要西方学者的“译入”,更需要我们中国学者的译出。同样,研究当年传教士中国佛教典籍英译的得与失,对今日中西宗教文化交往不无重要的现实意义。