美国投资保护主义的国际政治经济学分析

夏 青

[关键词] 投资保护主义;CFIUS;中美经济关系

[摘 要] 本文借助双层博弈框架分析了美国投资保护主义的体系根源和国内表现。在体系层面,美国的“世界警察”角色和“世界银行家”角色之间存在矛盾,从而导致在其国内出现不同利益集团、政府部门和思想流派围绕开放—保护问题的激烈争论。本文以CFIUS历次改革为案例研究美国投资保护主义的发酵机制。本文主张将CFIUS的改革和审查方式纳入到中美双方的战略与经济对话框架中来,并在此过程中借助美国财政部的利益和影响,限制军方和国会的影响。中国也应组建类似的跨部委的外资委员会以保护相应的国家利益。

[中图分类号] F83248[文献标识码] A[文章编号] 02572826(2009)11005607

中美两国之间通过巨量的经贸和投资形成一种复合相互依赖,它对于双方乃至世界的持久和平与共同繁荣意义重大。然而近年来,美国国内不断发酵的投资保护主义,即对外国资本进入美国本土市场投资或者并购的疑惧情绪和排斥行为,正在侵蚀和解构着这种复合相互依赖。这一倾向既表现在大众舆论中,也常常物化进官方的政策法规和制度设计之中,从而对美国乃至全球市场的开放性构成威胁,而对中国这个官方美元储备最大持有国的国家利益也构成重大影响。那么,这种投资保护主义到底受美国国内和国际政治经济生态中何种因素驱动?中国应当如何应对之?对于这些问题的回答,目前的国际政治经济学研究仍然是相对滞后的①。本文正是通过对CFIUS(美国外国投资审查委员会,Committee on Foreign Investment in the United States)的产生、发展和改革过程进行纵向比较以探究美国不断发酵的投资保护主义的历史渊源和发展动能①。

本文首先将借用美国著名国际政治经济学者Robert Putnam的双层博弈模型来讨论国家间和国家内部两个层次上的博弈,从而向读者展示美国投资保护主义的生成机理。然后选择CFIUS作为案例,通过对它的产生与改革背后的历次保护主义浪潮进行深入而广泛的历史比较,从而验证和说明上文的理论观点。

一、美国投资保护主义的双层博弈考察

根据美国学者Robert Putnam的说法,国家间的政治经济谈判和博弈往往在两个层次上同时展开:一是国与国之间的辩论和博弈,二是国家内部围绕相关问题的辩论和争夺。两者分别是在不同的语境(contexts)、规则(rules)和层面(layers)上展开,但是却以一种复杂的方式紧密地联系在一起。围绕投资保护主义的辩论和利益争夺亦然。本文将依次对这两个层面上投资保护主义辩论进行分析。

从国际体系的宏观层面上看,本文认为贸易保护主义的周期性兴起是美国霸权两大支柱之间关系的必然结果。正如国内学界已经普遍认识到的那样,美国的全球霸权集中地依赖和体现在两大支柱之上,一是以技术优势为核心的军事霸权,二是以美元的独特地位为核心的金融霸权,两者相辅相成②,使得美国高居全球等级秩序之顶端,既是世界的警察,又是世界的银行。作为世界的警察,要建立并扩大其权势,或者为了维持由他主导的世界秩序,美国周期性地卷入战争或战略对抗。为此而产生的巨额费用需要通过自己的银行渠道(美元霸权)分摊到世界各国身上,其办法归根结蒂就是向世界市场支付自己额外印刷的美元以换取实质性的财富。当这些额外的美元在海外积累到一定程度的时候,外部的美元持有者考虑到美元内在价值的摊薄会倾向于将其转换为实质性的资产或者企业控制权,而这种交易则又反过来同美国维护自己的军事技术优势的需要相矛盾。于是就有了美国国内投资保护主义的思潮倾向和政策实践。

回到关于世界的警察和银行双重身份这个比喻上,作为一个“自我授衔”的警察他会经常性地陷入代价昂贵的暴力冲突中,而这个费用则通过直接从自家开的银行里提取别人的存款来支付。为了免受损失,一些大额存款人要求集中提现,银行则对此要求说“不”。在现实中,美国投资保护主义的实质就是要拒绝、阻止或延滞大额存款人将信用资产转化为相对可靠的实物资产的行为。

从上文的分析我们可以看出,美元霸权与军事技术霸权之间是存在内在矛盾的。其矛盾的关键在于美元地位的基础。自美国20世纪70年代关闭美联储的黄金窗口之后人们只能从美国和世界市场上取回相应的价值,美元的价值基础从此不再与黄金相联系,而是取决于持有美元的人在世界(尤其是美国本土)市场上可以换取的实际商品、劳务和资产。现在当欠了一屁股债的美国政府出于安全考虑而在其自家的各种瓶瓶罐罐上贴上“非卖品”的标签(此举激励着其他各国政府也采取类似的报复行为),那么美元所对应的可交易资产便大大缩水,外国政府和私人愿意持有美元的逻辑前提便趋于消失,这将必然伤及美元的地位和美国经济。那么,假如放手允许外国政府和企业收购美国资产,那会如何呢?由于美国同外部世界在技术和人力资源要素密集度方面的显著差异,外国的投资者乐于选择具有先进核心技术的企业进行购买或者投资。但是这一市场运行的自然趋势同美国的安全考量产生直接矛盾,因为它将加速核心技术向外部世界的扩散,而几乎所有的先进技术都可以或多或少地定义为“两用技术”‘dual use technology①。

可见,要想维持和拓展美元霸权,就需要向外部开放市场尤其是美国的资本和资产市场;而要想维持和拓展美国的技术优势从而保障美国的军事霸权,就必须限制或筛选外国资本对美国资产、技术和股权的收购行为。一个要求开放,一个却要求封闭和控制,两者在根本方向上出现了内在悖论。正是美国在国际体系中的双重角色(既是警察,又是银行家)之间的内在矛盾,才导致了我们在下文将要论述的,美国国内各种利益集团、政府部门、思潮流派之间围绕相关政策的主导权展开了激烈的竞争。

在美国国内层面上,围绕对待外部投资的政策问题,我们可以看到相互竞争性的利益、机构和思想之间进行着激烈的争夺。受益于全球市场开放进程的美国产业、地区和阶层,比如金融业和依赖全球市场的跨国公司,纷纷主张维持和扩大美国市场的开放性从而一方面鼓励更多的资金流向美国,另一方面鼓励更多的国家和市场接受美国资本②。而那些全球化进程中的失败者以及受益于封闭型和对抗性的国际格局的部门和产业,比如军工、能源等行业和政府安全部门,则倾向于主张谨慎对待资本的跨境流动。政治经济学中一个重要命题在于,那些经济竞争中的失败者在特定政治规则下却未必是弱势,他们通过选票和舆论等政治资源来影响政府和民选代表的政策主张,其生存状态也让他们拥有更强的政治行动意愿。于是,我们看到不同的利益群体通过不同的渠道去影响美国政府的不同部门和机构,并在此过程中使用着源于不同思想渊源的概念、话语和辩论逻辑。开放还是保护,便由一个技术问题变成为一个政治问题。

在2005年发生在卡耐基和平基金会的一场关于中海油收购优尼科的激烈辩论便集中地体现了美国政治生活中不同的利益、机构和思想流派如何围绕市场开放—保护问题展开博弈。曾任美国财政部部长顾问和首席经济学家的盖保德(Albert Keidle)支持中海油在美国市场的投资行为,他批评投资保护主义者们的将中海油交易政治化的言论是在“毒化气氛”。他使用的逻辑是典型的自由贸易论和贸易和平论:他认为一个开放的世界市场是美国的财富与领导力的源泉,而从美国的长期和整体利益来看,否决此交易将是一种严重的错误。因为它向中国和世界其他大国发出一种与美国此前一贯论调明显相反的政治信号:世界是封闭而不是开放的,外国人不能指望在关键性的问题(比如能源供给)上依靠美国主导下的国际市场。其结果是,各个大国将不得不使用其权势和武力来替自己划出排他性的势力范围,以此确保自己资源的供给和商品与资本的输出空间。这样世界便倒退到19世纪大国竞争的悲剧性时代,美国领导下的和平与繁荣必然受到根本性的破坏。他的辩论对手,Carolyn Bartholomew女士,作为民主党众院领袖Nancy Pelosi 的长期个人助理和众议院的美中经济安全审查委员会主席,在这场辩论中代表了投资保护主义者的立场,她主张否决中海油的收购申请,主要理由在于中海油是中国政府的资本触角之一,该收购带有政府背景因而不是单纯的市场行为。由于能源是个战略性产业,所以假如允许中国政府的触角伸向美国能源资源市场,将危害美国国家经济安全。

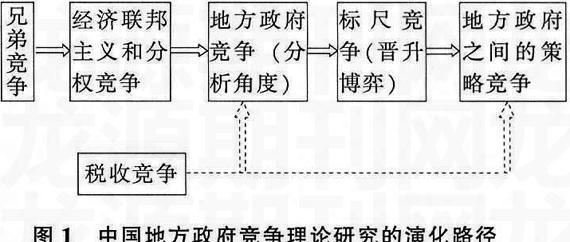

上述的双层次博弈解读从理论上向读者揭示了美国投资保护主义生成发展的国际和国内动能。但是,更深入具体的理解必须来源于对现实案例的分析。下文我们就选取美国外国投资委员会CFIUS的形成发展和改革过程来进一步阐述美国投资保护主义的发展。

二、案例分析:美国投资保护主义浪潮与CFIUS

美国外国投资委员会是一个美国政府部门间的委员会,负责审查可能危害美国国家安全的外资并购交易。1975年CFIUS成立至今已经经历了三次改革,涉及其成员构成、职责范围与审查程序各个方面①。正是在一波波的投资保护主义的推动下,CFIUS从无到有,又从一个松散的咨询性的行政联席会议演变为跨越行政和立法系统的,美国资本和产权市场的守门人。

第一轮保护主义浪潮出现在20世纪70年代早期。由于越南战争的巨额军费支出,海外美元在欧洲等地迅速积累,当时美国好几家重要企业已经落入欧洲人之手,引起美国前国务卿乔治•鲍尔(George Ball)等人的惊呼。与此同时,阿拉伯产油国也在向美国大量投资,随着他们在美资产规模的飞快增长,美国主流社会开始担忧其投资意图,认为这些投资是出于政治考虑而不是普通的商业利益,[1](P1)因此有可能威胁美国国家安全。在此背景下,1975年福特政府发布总统令,要求设立一个跨部委的外资委员会CFIUS,由财政部长担任CFIUS的主席,成员包括国务卿、国防部长和商务部长,其职责是“在行政框架下监管外国在美直接投资或者股票投资,以及调控美国对外国投资政策执行”②。翌年通过的《国际投资调查法案》(International Investment Survey Act of 1976)又为收集“外国投资信息”进一步提供了法律基础。在此后的十多年里,该委员会的运作有以下三个特点:(1)其主要功能在于调查与分析外国投资,而其审查和批准功能并不明显。(2)以财政部为实际牵头方,其他部委仅仅是配合工作而已,内部制度架构比较简单。(3)在实践中较少严格执行审查法案③。

第二轮保护浪潮出现在20世纪80年代末并延续到90年代初,由于里根政府掀起对苏冷战的新高潮,一系列战略举措和军备竞赛耗资巨大,导致美元在海外积累出现一个新的高峰,而此次美元头寸的主要持有国是日本。在此轮的贸易保护主义浪潮中,CFIUS的改革经历了1988年和1992年两次法律修正案,分别因日本企业和中国企业的并购引起。

1987年日本富士通公司意图收购Fairchild公司引发了美国国会的强烈反对。国会的举动部分是由于这起交易可能会使日本控制军用电脑芯片,从而使美国国防工业在尖端科技产品上更加依赖于外国供应,部分也因为当时美日间失衡的贸易关系。富士通—Fairchild事件标志着美国里根政府开始为有关国家安全敏感行业的外国并购制定阻碍性规则。在此背景下,1988年出台的Exon睩lorio修正案④指出,对美国国家安全有潜在危害的外国投资需要受到审查,并且当“总统有可靠证据表明外国控制将会损害美国国家安全”时,总统可以阻止交易。里根将审查权赋予CFIUS,导致后者的功能和权力都出现重大改变:由一个只负责收集和分析外国在美投资信息的研究和办事机构,转变为一个有权“对下审查、对上建议”的审查和决策辅助机构。其权力增长主要体现在两个方面:一是CFIUS审查权无时间限制;二是Exon睩lorio修正案并未对“国家安全”“外国控制”“可靠证据”等关键概念作出具体的定义,只是提供了一系列判断标准,从而给CFIUS留下很大的自由裁量权力。[3](P39-40)司法部、管理和预算办公室在此次改革中加入到CFIUS中来。

1990年中国航空技术进出口总公司收购美国航空制造商MAMCO一案进入了CFIUS审查程序。总统最终否决了该交易,理由是它可能会使中国公司绕过美国技术出口管制制度。此交易也推动了1992年Byrd修正案的通过,其中要求对“外国政府控制下企业”需严格审查。同年,CFIUS中加入了国家经济委员会、国家安全委员会和科学技术政策办公室,而美国国会下属的审计总署也加入到其中。

第三轮投资保护主义则发生在最近四五年间,2001年以来的大规模反恐战争导致巨大开支,全球美元泡沫又起,而这回是中国和中东产油国政府持有了大多数海外美元。2005—2006年前后来自中国和中东国家的大额并购①申请再一次引起了公众与国会的强烈反应,关于投资自由主义和保护主义的辩论成为当时美国政治生活中的最重要议题,国会成员先后提出20多项相关提案。与此同时,美国审计总署(GAO)出具了一份影响重大的调查报告,其中指出了CFIUS运作中存在的三大问题②。2007年《外国投资与国家安全法案》(Foreign Investment and National Security Act,FINSA)在国会和白宫的共同支持之下获得通过。翌年,审查规则作了相应的更新,导致美国对外资交易的审查范围更加宽泛③,审查过程更加漫长复杂。

作为一个霸权国家,美国周期性地卷入战争或对抗,由此而形成的巨额财务成本都通过向世界经济体系注入美元来转移。其结果是,巨量的美元储备先后在世界不同地区积累,先是在西欧和海湾国家,然后是在日本,如今是在中国和产油国。当这些国家手中的美元试图在美国本土资本或资产市场上“兑付”的时候,美国政府和国会就掀起投资保护主义的高潮,以国家安全的名义将各种重要企业和资产贴上非卖品的标签。若干影响重大的并购申请推动了历次法案的出台,带来CFIUS机构和职权的改革,因此每次改革都有不同的针对对象,而每次改革的结果都使美国对外资并购的审查和控制更加全面、复杂。其结果是,受审查的外资并购交易越来越多。在数据之外更加重要的事实是:大量的潜在交易在CFIUS审查风险面前望而却步,对于资源的全球性市场配置产生了较大程度的扭曲。

从CFIUS的机构演变来看,有两对矛盾非常值得关注。第一对矛盾是行政机构之间的矛盾。国防部、司法部、国土安全部等部门主张将安全的重要性放在“招商引资”之前,[3]而财政部和商务部的立场则是推动外国在美投资优先于经济安全考虑,他们希望推动外国在美的投资,将行政审查维持在原来那种非正式的、宽松的、偶尔为之的状态,而不是将CFIUS武装到牙齿,将外国投资者吓跑。正是由于这种基本观念和偏好,财政部在CFIUS的改革上采取比较消极的态度,期望阻止

改革②,维持美国市场的开放性。然而国防部、司法部、国土安全部等对CFIUS的改革非常积极,它们强调CFIUS的调查时间太短,提起审查太少,无法查清交易中危害美国国家安全的潜在因素。经济部门同安全部门在国家利益轻重缓急次序的界定上存在明显的差异,它们各自不同的机构使命和部门利益决定了他们对CFIUS改革的不同态度。第二对矛盾是总统与国会之间的权力争夺。1975年CFIUS的诞生是总统以行政命令的形式设立对外国投资监督的机制,总统有最终决定权。1992年的Byrd修正案使国会通过审计署密切跟踪CFIUS的进展,而2007年FINSA的通过,使CFIUS有了独立完整的法律基础,也使审查过程更加公开化与政治化,国会及其背后的各种利益集团可以进一步介入到审查过程中去。CFIUS的审查就不再是一个由财政部一家主导的单纯行政过程,而是卷入了白宫、多个部委以及国会的复杂互动的政治过程。

三、结论及对中国的启示

通过上文的分析和案例研究,我们可以得出以下几点结论:

首先,美国投资保护主义的起伏同外部美元过度积累后试图并购其企业紧密相关,而海外美元的积累则往往是美国为自己的霸权战争融资的直接后果。正是由于这个原因,每一轮投资保护主义的兴起都有着相对集中而明确的针对者,先是西欧工业国,然后是日本,现在则主要针对中国和海湾地区拥有巨额外汇储备的国家。

第二,美国一方面试图维持一个开放的世界市场从而维持和推进其经济金融霸权,另一方面又试图限制技术扩散从而确保其军事优势和国家安全。两者之间的矛盾使得美国的保护主义呈波浪式前进,2008—2009年正处于最新的一波高峰期。

第三,行政系统与立法系统之间,以及行政系统的不同部门之间对保护主义的问题上存在明显的态度差异。美国财政部乐于保持市场的开放性,试图让安全审查对外资投资积极性的伤害尽可能最小化;但是他们的主张受到来自安全部门和国会的有力牵制。

上述研究结论对于中国的相关政策调整可提供若干启示。首先,由于未来中国作为贸易盈余国和主要储备国的角色维持较长一个时期,我们将不得不长期面对美国的投资保护主义和并购安全审查,对此我们应当有充分的心理准备。其次,中国应当把CFIUS改革和美国产权市场(而不仅仅是商品和服务市场)的开放性纳入中美战略与经济对话中,因为它对于中国在储备资产保值增值方面的利益意义重大。美国CFIUS审查过程对中国企业的国有背景的神经质的担忧和拒斥,我们应当坦率指出其荒唐,因为这本质上是一种没有道理的政治偏见,并在实际上构成对中国国有企业和政府的单边制裁和惩罚。再次,在双方的谈判中,如果有可能,我们应当重点鼓励美国财政部和商务部发挥其影响力,并尽可能使军方和国会在双边投资问题上的影响力最小化。最后,中国也应借鉴美国的CFIUS运作经验,成立至少包括发改委、商务部、外交部、国防部、安全部在内的跨部位联合委员会,对重大外资并购和外资在中国各种市场上的现有地位进行必要的审查,将国家安全和反垄断、环保、安全生产、消费者权益等各种考量纳入到统一的框架中,避免政出多门。更应通过立法来使这种安全审查有法可依,并在立法中为行政的相应而动预留下足够的空间。当然,中方的长期利益还是在塑造一个充分开放的全球市场,但是通过设立类似的安全审查机制至少可以利用我们自身的市场来换取对他国保护主义的反制和约束。

参考文献:

[1] James K Jackson Foreign Investment, CFIUS and Homeland Security: An Overview[R] CRS Report for Congress,Updated April 17, 2008

[2] Edward M Graham, David M Marchick US National Security and Foreign Direct Investment[M]Washington DC:PIIE,2006

[3] William Hawkins Defense Industry Protection[N]The Washington Times,October 23, 2005

An International Political and Economic Analysis of the AmericanInvestment Protectionism: A Case Study of CFIUS Reform

DI Dong瞫heng, XIA Qing

(School of International Studies, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

[Key words] investment protectionism, CFIUS, Sino睻S economic Relation

[Abstract] Based on a Dual level Bargain analysis, this paper examines the roots, both international and domestical,of the investment protectionism in US On international level, US餾 dual roles as “World Policeman” and “World Banker” are incompatible with each other, especially during her relative declining period, which results in the competition on the “open瞤rotection” policy between different interest groups, governmental institutions and theoretical approaches on the domestic level A case study on the evolvement of CFIUS since 1975 provides detailed explanation on how the investment protection impulses paved its way in US domestic politics We argues that China should put the investment protectionism and the CFIUS review standards on Chinese deals into the agenda of the bilateral strategic and economic dialogue so that we could achieve a more balanced and sustainable China睻S relationship In the dialogue on the protectionism issue, China may find common ground from Treasury department of US and should mitigate the influence from Pentagon and house

[责任编辑 刘蔚然]

注:

①关于投资保护主义作深度分析的学术论文主要出现在90年代,Simon Reich在其‘Manufacturing Investment: National Variations in the Contribution of Foreign Direct Investors to the US Manufacturing Base in the 1990s(Review of International Political Economy, Vol 3, No 1, Spring 1996, pp 27-64)中对外资进入美国市场的国别因素进行了分析;Robin Gaster 的论文Protectionism with Purpose: Guiding Foreign Investment(Foreign Policy, No 88, Fall 1992, pp 91-106)探讨了一种疏堵结合、开放与保护平衡的外资政策。Stanley D Nollen等人的论文Free Trade, Fair Trade, Strategic Trade, and Protectionism in the US Congress, 1987-88(International Organization, Vol 48, No 3,1994, pp 491-525)选取了特定年份分析了美国国会内部保护主义的政治生态,而其选取的1988年恰巧是本文将要提到的第一次CFIUS改革的重要时刻;另有两篇论文分析保护主义抬头的时机问题,William R Thompson的Growth Waves, Systemic Openness, and Protectionism(International Organization, Vol 46, No 2,1992, pp491-525)及Rafael Reuveny的The Timing of Protectionism(Review of International Political Economy, Vol 4, No 1, 1997, pp 179-213)

①之所以选择CFIUS的形成与改革作为重点案例分析对象,是因为它既是投资保护主义的反映,又是投资保护主义发挥作用的关键途径。

②]两者的相互支持和匹配之处体现在:一方面美元霸权可以将大量的军事开支所导致的赤字转嫁到全球政府和市场中去;另一方面,美国在关键地区(因原油出口而获得财富的中东产油区和拥有大量工业顺差的东亚)的军事主导地位确保了美元作为最终支付手段和储值手段的可信度。

①事实上,无论是在美国还是在近现代的欧洲历史上,重大技术突破都首先发生在军事技术领域,然后才拓展运用到民用领域。这就解释了为什么几乎所有先进技术都带有军事和安全含义。

②]资本与资金的差异在于:当且仅当与人力资源、技术、市场渠道等要素结合起来从而产生出一定回报期望的时候,资金才转化为资本。美国拥有高科技和经营管理等要素方面的明显优势,当资金(期望收益为美国国债长期利率或略高)从世界各地流向美国后,与美国的技术、管理和营销等要素相结合,转化为资本或商品投射到世界各地,为美国政府和企业赚取超额利润。由此,全球资金和资本流动的过程如同一个喷泉池中的循环水一般,流向位于中央的美国的是资金,而由它投射出来的是资本,跨国公司则成为喷嘴。对于中美之间这种资金—资本的喷泉循环,原中国人民银行副行长吴晓灵女士曾在一次演讲中估计每年它让中国向美国输送高达800亿美元的纯利。

①每一次都是根据相关法律的通过或者修改来实现的。它们分别是1975年第11858号总统行政令,《1988年综合贸易与竞争法》(Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988)中的Exon睩lorio修正案、1993年Byrd修正案以及2007年的《外国投资与国家安全法案》。

②]CFIUS当时的具体职责包括(1)分析外国在美投资的发展趋势;(2)为外国在美投资提供引导与咨询;(3)当判断外资可能不利于美国时审查之;(4)为与外资相关的法律、规章提供建议。详见Executive Order 11858 (6), May 7, 1975, 40 FR 20263

③比如20世纪70年代,CFIUS只召开过10次会议,以至当时的国会认为它没有能力对美国的外资问题作出正确回应。

④Exon睩lorio修正案是《1988年综合贸易与竞争法》(Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988)中的一个条款。

①最轰动的是中海油收购优尼科和迪拜环球港务收购案。

②]GAO认为:首先,财政部牵头的CFIUS对国家安全威胁的理解过于狭隘;其次,CFIUS一直都不愿意对交易开启45天调查,因为财政部希望避免因正式调查而影响交易;第三,审查周期太短,国防部官员常常抱怨无法完成应有的分析,为赶财政部的时间进度,他们只有3-10天的时间来分析收购案。

③Exon睩lorio修正案要求考虑的因素有:(1)国防生产本土化;(2)本国国防工业产能的规模和质量;(3)外国公民对美国国防经济的控制力;(4)是否可能导致核生化扩散;(5)是否影响美国军事技术优势。而FINSA在此基础上增加了另外6个因素,比如反扩散、对美国关键科技和基础设施的影响等等。

①从图中的波动趋势来看,2000年前后和最近数年的两次峰值相对与1990年前后的高峰而言还是比较温和的。不同峰值期对应的重点防范国家是不同的:作为美国盟友,日本的企业敢于在1990年前后面对安全审查提起收购,所以审查数高达每年200多例;而近年来的峰值中,许多中国和中东资本早在审查带来的潜在风险之前却步,所以其收购意愿表现不到本图的数值中来,与之相应的美国保护主义情绪也并不与数值精确对应。

②]财政部拒绝派人出席2005年10月6日国会推动CFIUS改革的听证会,也是财政部对美国审计总署2005年CFIUS调查报告与改革建议持反对态度。财政部认为,CFIUS尽管不完美,但其运行良好,在开放和保护问题上是平衡的,所以不必进一步改革。而即便完全禁止外资流入,也不能堵住两用技术的扩散和流失,所以高筑保护主义之墙只能损害自己利益,却于国家安全无补。