东北战场是中国抗日战争的主战场之一

王晓兵

胡锦涛主席在2005年9月3日讲话中指出:“中国共产党领导的敌后战场,广泛发动群众,开展游击战争,八路军、新四军、华南游击队、东北抗日联军和其他人民抗日武装力量奋勇作战。”“敌后战场钳制和歼灭日军大量兵力,歼灭大部分伪军,逐渐成为中国人民抗日战争的主战场。”既然如此,由于东北战场是中国抗日战争的重要组成部分,那么东北战场也是中国抗日战场的主战场之一。同时,中国战场是世界反法西斯侵略战争的重要组成部分,而东北战场是中国抗日战争的重要组成部分,那么中国的东北战场也是世界反法西斯战争中的重要战场之一。

本文的观点,可从以下几方面论述:

一、中国人民的抗日战争的起点发生在东北,中国抗日战争和世界反法西斯战争的终点也发生在东北

1931年9月18日,日本关东军在中国东北发动了震惊中外的“九一八事变”。在短短的4个多月的时间里,日本关东军就武装占领了中国的东北地区。尽管中国政府没有发表对日宣战,但是日军的侵略行经受到了东北守军的抵抗和中国人民的强烈反对。随后,东北人民开展了反抗日本侵略军的大规模的义勇军运动。“1931年九一八事变是中国抗日战争的起点,中国人民不屈不挠的局部抗战揭开了世界反法西斯战争的序幕。”

1945年8月8日,苏联对日宣战。8月9日,苏联红军向盘踞在中国东北的日本关东军发动进攻。尽管在8月15日,日本政府宣布投降,但是在各地的战争状态并没有完全停止。截止8月26日,驻守在中国东北虎头要塞的日军停止抵抗。至此宣告日军的侵华战争和第二次世界大战结束。由此,东北的虎头市成为第二次世界大战的“战争终结地”,它宣告了世界反法西斯战争的彻底结束。

中国抗日战争的爆发地和世界反法西斯战争的终结地都发生在中国的东北,从而表明了中国东北地区在这次战争中的特殊地位。同时也说明,东北战场是中国抗日战场中不可忽略的重要组成部分。

二、在东北战场上,始终存在着反抗日本侵略战争的中国武装部队,顽强地进行着抗日游击战争

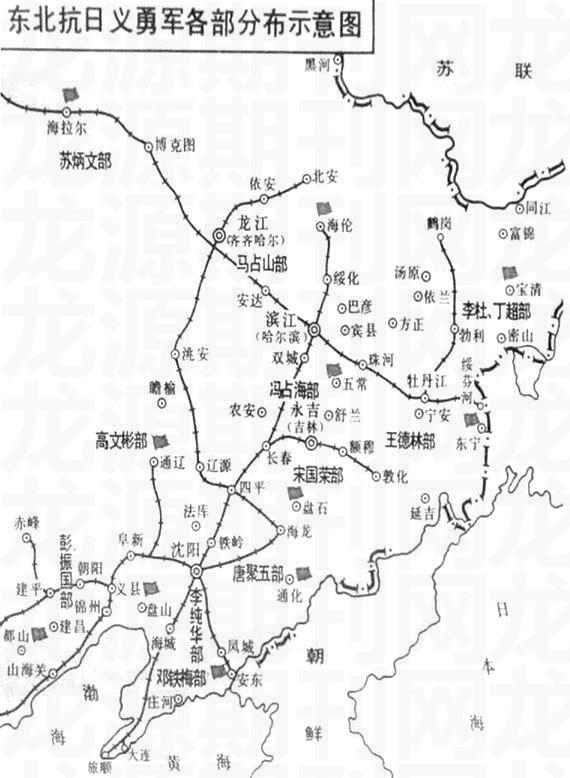

东北抗日义勇军和东北抗日联军是东北抗日战争中的主要武装力量。这两种军队既有密切的联系,又有严格的区别。东北抗日武装力量的存在、发展和变化,是东北抗日战场存在、发展和变化的基础。

1.东北义勇军

1931年冬至1932年春,为了反对日本帝国主义的侵略战争,东北各地组建了各种形式的东北义勇军。全盛时期,东北义勇军全盛时期人数达到30万人以上。其中,辽宁省的唐聚五部、邓铁梅部,吉林省的王德林部、李杜、丁超部和黑龙江省的马占山部,苏炳文部,与日本关东军都进行过顽强的作战。据统计,仅1932年的夏、秋之际,东北义勇军在103个县的广大地区进行5000次战斗,毙伤俘日伪军8万余人。[1]沈阳、长春、吉林、哈尔滨、齐齐哈尔等东北主要大中城市,都曾受到义勇军的进攻。[2]1932年冬,日伪军集中20万人进行“大讨伐”,致使东北义勇军十几万人退撤热河和苏联境内,但尚有15万人分散在东北各地继续战斗。

中国共产党领导的反日游击队(当时也称“工农反日义勇军”、“中国工农红军游击队”等)在初创时期,按其性质也应属于东北义勇军的范畴。1933年1月至1936年1月,中国共产党领导的反日游击队陆续改编为“东北人民革命军”第1、2、3、6、8军和东北抗日同盟军第4军、东北反日联合军第5军,在南满、东满、吉东和北满等地50多个县,相继开辟了磐石、蒙江、延吉、珠河、汤原、饶河、密山、绥宁、虎林、五常、勃利等十多个抗日游击区,并与其他东北义勇军部队联合作战上千次,打破了日伪军的多次“讨伐”,歼灭日伪军万余人,攻克日伪占据的县城十余座。

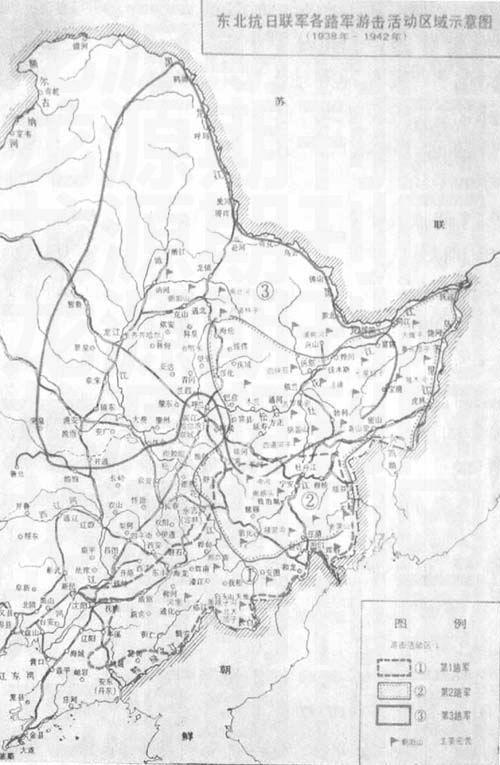

2.东北抗日联军

1935年8月1日,中国共产党发表了著名的《为抗日救国告全国同胞书》(即《八一宣言》),号召成立全国的抗日联合政府和全国的抗日联军。东北人民革命军积极拥护这个主张,并在努力促进各种抗日武装力量的联合。1936年2月20日,发布了《东北抗日联军统一建制宣言》。在中国共产党的领导下,以东北人民革命军为骨干,联合其他部分东北义勇军,相继改编成立了东北抗日联军第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11军。最盛时期总人数达3万余人。游击区扩展到70余县,建立了东南满、吉东和北满三大片抗日游击根据地。相继成立了三个路军和三个总指挥部:东北抗日联军第一路军辖东北抗联第1、2军,总司令兼政委杨靖宇,副总司令王德泰,政治部主任魏拯民。东北抗日联军第二路军辖东北抗联第4、5、7、8、10军以及救世军、义勇军,总指挥周保中,副总指挥赵尚志(1940年),北满抗联部队辖东北抗联第3、6、9、11军,总司令赵尚志。1939年北满抗联部队改编为第三路军,所辖部队不变,总指挥李兆麟、总政委冯仲云(1940年),总参谋长许亨植。

正如毛泽东所说的:“中国人民的抗日战争,是在曲折的道路上发展起来的。……东三省的人民,东三省的一部分爱国军队,在中国共产党领导或协助之下,违反国民党他们政府的意志,组织了东三省的抗日义勇军和抗日联军,从事英勇的游击战争。这个英勇的游击战争,曾经发展到很大的规模,中间经过许多困难挫折,始终没有被敌人消灭。”[3]东北义勇军和东北抗日联军是东北抗日战场的主力军,他们进行了长达14年的抗日战争。

三、在东北发生过一系列重大的抗日战役

游击战是中国抗日战争的主要形式。在中国东北战场,游击战也是战争的主要形式,但也不乏阵地战、攻坚战和运动战。期间,也发生过具有相当大规模的战役。

1.“江桥战役”

江桥战役发生在1931年11月4日至19日,历时16天。11月4日,日军在飞机、火炮、坦克的掩护下,以优势兵力向江桥部队发动猛烈进攻。我江桥部队顽强抵抗,以死相拼。双方在江桥和三间房发生激战。我军击落日军飞机1架,弊伤日伪军1000余人。终因敌强我弱,马占山部队放弃全线阵地而退出战斗。此役双方投入兵力均在万人以上,双方死伤均在千人以上,我部击落日军飞机1架。“江桥战役”是“九一八”后第一次大规模和最激烈的战斗,它使日本侵略军遭到入侵中国以来第一次沉重打击,并得到全国各地的声援,在中国抗战历史上占有重要的地位。[4]

2.“哈尔滨保卫战”

哈尔滨保卫战发生在1932年1月27日至2月5日,历时10天。1月27日,于琛徽伪军主力向哈尔滨南岗等地进犯,遭到我自卫军猛烈还击。1月30日,日军主力部队在飞机、装甲车掩护下向哈尔滨南的双城堡进攻。1月31日,日军的20架飞机以及装甲车、坦克参战。经过数天激战,守军将领牺牲20余人,士兵伤亡700余人,日军攻占双城堡。1月31日晚日军向哈尔滨增兵。2月1日增兵完毕。2月3日发动进攻。李杜率吉林抗日自卫军顽强抵抗。2月4日进入哈尔滨市区,经过激战,双方死伤严重。2月5日,日军发起总攻,双方展开巷战。下午三时,参与哈尔滨保卫战的各部队全线撤退。当日晚,日军全面占领哈尔滨。2月5日,担任佯攻吉林、迂回敌后的冯占海部在哈尔滨南部的五常县团山子地区5个旅的伪军和一部日军交战,经过两天两夜激战,击毙伪军千余人,日军伤亡200余人。“哈尔滨保卫战”是继“江桥战役”以后最惨烈的一次战役。[4]

3.辽东三角地区的“三次大讨伐”

1932年春,辽东地区活跃着邓铁梅、苗可秀、李子荣、刘景文、鞠清仁等多路义勇军,并形成了辽东三角抗日游击区。为镇压东北人民的武装反抗,日伪军对辽东三角地区进行了三次“大讨伐”。第一次“大讨伐”从1932年12月13日开始,到1933年1月初结束,历时一个月。日伪投入大量兵力,并有飞行队协同作战。第二次“大讨伐”从1933年4月14日开始,到1933年5月间结束,历时一个月。第三次“大讨伐”从1933年7月中旬开始,到1933年11月份结束。历时三个多月。在日伪的三次“大讨伐”中,辽东三角抗区的3万余义勇军顽强抵抗,给敌人以沉重打击。邓铁梅等许多义勇军领袖壮烈牺牲。[4]

4.“镜泊湖连环战役”

1932年春,义勇军王德林部与日伪军在镜泊湖与日伪军连续作战,取得胜利,即“连环湖战役”。它包括:“墙缝伏击战”(3月18日,毙敌小川大尉以下120人)、“南湖头阻击战”(3月20日,击毙日军山谷支队长以下100余名)、“鹦歌岭战斗”(3月21日,日军发射毒气弹,义勇军死伤100多人,义勇军奋力抗击,日军退守宁安县城。28日义勇军攻占县城,守城伪军1500人起义,参加义勇军)、“关家小铺战斗”(3月28日,击毙日军20余名)等一系列战斗。这次战役打击了日本侵略军的嚣张气焰,提高了抗日义勇军的声誉。[4]

5.磐石地区四次反“讨伐”

1933年1月到5月初,日伪军调动上千人的兵力,对杨靖宇领导的中国工农红军第32军南满游击队发动了4次“讨伐”战争。第一次在1933年1月30日开始,第二次在2月28日开始,第三次在3月底,第四次在5月初。在短短的3个多月的时间里,杨靖宇率领南满游击队奋力抵抗,并采取机动灵活的游击战术,共计进行了大小60余战斗,以牺牲4人的代价,毙伤日伪军100余人,终于粉碎了敌人的4次“讨伐”。[1]

6.虎饶地区1934年冬季和1935年春季反“讨伐”

1934年冬季和1935年春,日伪军发动了对以暴马顶子为中心的抗日游击根据地的“讨伐”。1934年11月1日,敌人发动进攻,游击队进行了反“讨伐”抵抗,先后打响了大叶子沟战斗、十八垧地战斗和大佳河战斗。经过1个多月的讨伐,敌人除占领暴马顶子外,一无所得。1935年1月中旬,日伪再次向虎饶根据地发动大规模进攻。1月29日日伪军进入埋伏圈,一举歼灭日军100余人。2月10日,游击队夜袭暴马顶子敌人据点,毙伤日伪军60余人,收复暴马顶子,粉碎了这次敌人的讨伐,保卫了饶河游击根据地。[1]

7.东北抗联第1军1936年的西征

1936年2月。中共中央派出中国人民抗日先锋队东渡黄河,进入山西,发表《东征宣言》,准备出兵山西、绥远与侵华日军直接作战。东北抗日联军第1军获得这个消息,并接到中共中央驻共产国际代表团的指示,为配合红军的东征,“东北抗联部队要西征热河,扩大游击区”。为此,杨靖宇决定两次派出主力部队进行西征。第一次西征从1936年6月28日开始,第1军政治部主任宋铁岩率第1师400余人步兵,从本溪、凤城交界的和尚帽子山区出发,越过安奉铁路,到达岫岩以北的倒岔沟地区。日军在沈阳、辽阳、海城一线进行尾追堵截,使西征部队陷入重重包围之中。经过十几日交战,西征部队决定终止西征计划。在回师途中,7月15日在本溪以西的摩天岭附近击毙日军今田益男大尉以下40余人。后冲出敌人的包围,几经激战,才通过安奉铁路。后在海(城)岫(岩)公路南、北交界牌等地激战中,大部伤亡。7月下旬,只有少数人分散回到游击区。第二次西征从1936年11月上旬开始,第1军第3师师长王仁斋率400余人骑兵部队,从兴京县境出发,经清原,过铁岭,跨越南满铁路,历经半个月时间到达辽河东岸石佛寺地方。出乎意外的是,辽河尚未封冻,没有渡船,前进受阻。3师在辽河边滞留期间,遭到日伪军的疯狂围剿,西征部队只得返回。当部队返回兴京时只剩百余人马。东北抗联第1军的两次西征,果敢地插入日伪军重兵守卫、统治比较严密的地区,与日伪军进行了数十次激烈战斗,毙伤敌人千余名,极大地震撼了日伪的统治。[5]

8.东北抗联第3军1936年秋、冬季“反讨伐战役”

1936年9月,大批日伪军开始保卫以汤原、通河、依兰为中心的抗日游击区,开始了秋、冬季“大讨伐”。为了打破这次大讨伐,赵尚志率领抗联第三军主力部队在汤原地区突破日伪的包围与封锁,向铁力、海伦等地远征,途中多次与尾追的讨伐队进行激战。1937年3月7日,在黑龙江省通北地区取得“冰趟子战斗”的胜利,一举毙伤日伪军300余人。之后又取得“龙门战斗”的胜利。此役从1936年9月开始至1937年4月结束。虽然西征部队遭到重大损失,但是终于打破了日伪的秋冬季“大讨伐”。[1]

9.反“三江大讨伐”战役

1937年7月至1938年12月,日伪军对活动在“三江”地区的东北抗日联军第二路军和抗联北满部队,发动了著名的“三江特别大讨伐”,此役历时一年半。这次日伪军“大讨伐”的总指挥是关东军参谋长东条英机,参加“讨伐”的日伪军队除了伪第四军管区的部队外,还有第二、三军管区的部分部队,以及靖安骑兵团和兴安骑兵军支队,总兵力达20万人以上。东北抗联部队的领导人是第二路军的总指挥周保中,北满抗联总司令赵尚志,总政治部主任张寿籛(李兆麟),领导东北抗联第3、4、5、6、7、8、9、10、11军的部队总兵力达1.4万人进行了反讨伐战争。日军把三江地区划分4个小区(萝绥、抚饶、宝清、集贤),不间断地进行大规模“围剿”和“讨伐”。据日伪资料统计,在这一年半的时间内,“光是伪警察、自卫团即出动‘讨伐2777次,累计达90562人次”,“如果加上日、伪军的出动‘讨伐,则为这一数字的‘三倍”(笔者计算:27万余人)。在“大讨伐”战役期间,“每天有10多股规模在500人以上的伪军警在追剿和屠杀抗日军民”。到1938年12月为止的整个“大讨伐”战役期间,东北抗联“出现几十万人次”。东北抗日联军“被射杀7400名,被俘虏860名,被诱扣2700名,结果抗日军的总数从14000名减少到1200名。”[6]据笔者统计:在反“三江大讨伐”战役中,东北抗联第二路军和北满抗联部队牺牲的师以上干部达38位以上,其中包括军级将领6位。(魏长魁、李学福、李延平、张中华、张文清、于世光)

10.东北抗联配合“诺门汗战役”的军事行动

1939年5月至9月,在中蒙边界诺门汗地区由边境武装冲突演变成一场战争——这就是著名的“诺门汗战役”。日军与苏军进行了长达4个月的战役较量。在“诺门汗战役”爆发不久,中共北满省委发表了“告北满全党同志书”,提出了“动员民众,武装民众,扩大反日民族战争,响应国内抗战,响应外蒙古人民反日自卫战争”的战斗任务。中共北满省委决定,根据新的形势和敌人主力大部调往边境地区的情况,改变抗联部队的游击活动方式,即由山边游击战争向平原发展,深入敌人腹地,广泛开展平原游击战争。要求各武装部队“积极采取或大或小的军事行动,破坏敌人军事设施、兵站、仓库、桥梁、电线,袭击汽车、火车,进攻城镇等行动,坚决反对畏缩不进的倾向,而采取积极的游击运动”,不断扩大抗日游击战争的战果。根据总指挥部的部署,东北抗日联军第三路军各部队以小兴安岭西麓和大兴安岭南麓为依托,利用青纱帐起的有利时机,有计划地深入到嫩江平原地区,采取昼伏夜动、集中兵力、远距离奔袭等战术打击敌人。

据不完全统计:从1939年春到1940年初,抗联第三路军与敌人较大规模战斗40余次,其中击败敌人30余次。缴获大小武器500多支,轻机枪5挺,重机枪1挺;攻袭城镇7处,破坏火车站3个,消灭敌人500名以上,缴获子弹四、五万发,发展新队员180多名。[7]据敌伪资料记载:抗联第三路军各部队在1939年6月至12月的半年多时间里,共进行战斗236次,其中“袭击”161次,“交战”75次。[8]对此,日伪当局也不得不承认,东北抗日联军第三路军“在北安省一带及黑龙江省北部地区,与诺门汗事件之进展相互应,疯狂进行频繁袭击与对群众宣传抗日,致使治安不佳地区显著扩大,且使人心动摇。” [8]

11.东北抗联第三路军开展的“红五月运动”

1940年4月中旬至6月上旬, 东北抗日联军第三路军为响应“全国总抗战”开展了“红五月运动”。当年3月下旬,中共北满省委制定了“红五月纪念运动计划”并发布了《通告》,对各地纪念活动和各个部队的军事行动提出了具体要求。1940年4月13日至6月7日,历时57天,作战范围由庆南八里川起至讷河止800里,共计战斗13次。三路军所辖4个支队果断冲破敌人的围追堵截,积极主动地进攻敌伪的兵营、兵器库和伪警察署,破坏敌人的机场、铁路、电线和桥梁等军用设施。其中,第3支队的“讷河袭击战”、“边河伏击战”和“北兴镇袭击战”,第6支队的“绥东战斗”、“庆城战斗”,第12支队的庆南“八里川战斗”,均取得胜利,给日伪军以沉重打击。共计伤毙敌人116人,俘虏64人,缴获武器135支(包括轻机枪2挺),缴获弹药1.4万发,缴获服装456套。据统计,每次战斗伤亡敌人56%,俘虏敌人98%,夺获武器92%。“红五月运动”中军事作战的意义在于:“在中国战争相持局面最激烈最艰苦的时候”,“以胜利的军事行动,来震动敌人的统治,摧毁它的军事的与行政的建筑”,“以这种实际战斗行动,来真正纪念红五月,来响应中国总抗战”。[9]

12.东北抗联第三路军第3支队的22个战斗

1941年6月至1942年1月,抗联3支队以大兴安岭为依托,转战在中东铁路东侧、嫩江平原和大兴安岭地区,连续取得22个战斗的胜利。日伪军调动数万军队对3支队进行大规模的围剿和讨伐。历史文献记载这22个胜利的战斗名称。[10][11]例如:“罕达奇战斗”(1941年6月22日)、“八站腰站战斗”(1941年6月29日)、“振威庄战斗”(1941年8月25日)、“宝山镇警察属战斗”(1941年9月16日)、“袭击中东铁路支线26号车站战斗”(1941年11月1日)、“扎敦河战斗”(1941年11月18日)、“乌苏门宝吉金厂战斗”(1941年12月21日)、“金龙沟复兴金厂战斗”(1942年1月26日)等等。抗联3支队一直战斗到1942年2月20日,才撤退到设在中苏边界的抗联北野营。

13.对日最后一战——“远东战役”

苏联红军对日宣战——称为“远东战役”。其中,出兵东北的战役——本文称为“东北战役”,时间为1945年8月9日至26日。日军:关东军为70余万,伪军20余万,合计近100万人;作战飞机150架,坦克160辆,各种火炮5000门。苏军:总兵力150万人,作战飞机3800架,坦克和自行火炮5500余辆,各种舰船500余艘,海军航空兵飞机1500余架(这些兵力不全部用于东北)。战果:苏军歼灭日伪军全部,日军损失官兵70 万人,其中击毙8.3万人,俘虏60.9万人。苏军伤亡3.2万人。[12]

东北抗日联军协同苏联红军作战,宣战前派出300人次的侦察小分队进行战前侦察。战时派第一批派出340人组成的先遣支队,随苏军进入东北,他们承担向导、翻译和突击队员任务;第二批又派出290人组成的空降兵,空投到22个战略要地,配合苏军对日作战。随后,又派出数百名抗联干部随苏军进入东北,与苏军共同占领了东北57个战略要地。[13]

“远东战役”的主战场发生在东北。它是中国抗日战争和世界反法西斯战争中,在中国战场上发生的最后一个战役。

四、从统计数字看东北战场的作用

从战争统计数据看:

1.日本陆军省承认:“自满洲事变爆发,昭和6年9月至10年来,关东军战殁者4200人,伤病171359人。”后来又宣布“一切其总数在17万之多”。也就是说,至“七七事变”前,日军死病伤人员约17.8万人[14]。“七七事变”后,日军在东北死亡4.6万人,如果加上伤俘者将有13.2万人[15]。以上两个数字相加,日军在东北战争中死、伤、病人数至少在31万人左右。

2.据敌伪统计东北抗日武装出动作战数字:1935年出动39150次,1936年出动36517次,1937年出动25487次,1938年出动13110次,1939年出动6547次,1940年出动3667次。[16]

3.关东军在东北战场的兵力:1937年16万人,1938年为37万人,1939年为50万人,1940年为48万人,1942年以后为76万人。此外还有20万伪军和伪警察部队。日本以陆军近1/4的兵力和伪军10万人对抗日武装进行大“讨伐”。[17]

4.日军的军费消耗:至1936年,日军消耗14亿元军费,伪军用于“讨伐”的经费也占伪军政部总开支的34%以上。[17]

5.据有关资料统计:侵华日军入关之后,一直存在着战线过长,兵力不足的矛盾,在华北、华中地区的日军兵力,始终没有超过70万人。而在东北的日军兵力则从16万逐年增加到70万,占侵华日军的半数以上。

以上数字表明:在中国抗日战争中,东北战场的作用是不可忽视和低估的。

五、讨论和结论

综上所述,可以看出:从1931年“九一八”开始至1937年“七七”之前,东北战场是中国抗日战争的主战场。从1937年“七七抗战”开始至1942年初,东北战场仍然是中国抗日战争的主战场之一。从1942年至1945年世界反法西斯战争结束,东北仍然是中国抗日战争和世界反法西斯战争的重要战场之一。

在中国抗日战争和世界反法西斯战争中,中国东北战场的主要作用:一是歼灭了大量日伪军;二是延缓了日本侵略军对中国的侵略计划;三是动摇了日伪的军事统治;四是扰乱了日军把东北作为侵略战争后方基地的计划;五是牵制了大量日军,有力配合了全国抗战;六是阻止了日军“北进苏联”的计划,支援了苏联的反法西斯战争;七是中国东北抗日联军协同苏联红军的对日作战,取得最后的胜利。

关于东北战场的研究,尚需要进一步讨论如下问题:

1. 既然东北战场是抗日战场的组成部分,就不能把东北地区仅仅作为日伪统治的“沦陷区”对待。

2.把东北战场仅仅作为“配合全国抗战”的提法,不足以准确和全面的反映东北抗战的历史作用和地位。

3.东北抗日联军是一个军事武装集团,它的主要任务是军事武装斗争。因此特别需要以“作战史”和“军事斗争史”的角度和目光,来审视东北抗日联军的历史。

参考文献:

[1][17]孔令波、王承礼:《东北抗日联军》(上),第5、23-25页,吉林人民出版社2005年4月第1版。

[2]东北抗日联军史料《编写组》编:《东北抗日联军史料》上集,中共党史资料出版杜1987年版,第3页。

[3]毛泽东:《论联合政府》(1945年 4月24日),《毛泽东选集》第3卷,第1034页。

[4]《东北抗日义勇军史》(上、下),黑龙江人民版社1987年版。

[5]赵俊清:《杨靖宇传》,黑龙江人民出版社2004年8月第2版,第336-343页。

[6]谢学诗:《伪满洲国史新编》,第464-473页,人民出版社2008年4月第2版。

[7]《中共北满省委给中共中央政治局的报告》(1940年农历2月5日)。

[8]日本关东军司令部:《满洲公产抗日运动概况》1939年。

[9]“中共满洲省委关于红五月通告”.“中共北满省委关于红五月纪念运动的总结”,《东北地区革命历史文件汇集》甲26,第103-116.237-249页。

[10]王明贵:《踏破兴安万重山》,黑龙江人民出版社,第147-158页。

[11]“抗联三路军三支队关于进攻汗达气、黑河国境警察队等22个战斗的简单总结”,《东北地区革命历史文件汇集》甲63册,第173-207页。

[12]《中国抗日战争史》下卷,第562-569页,解放军出版社1994年12月第1版。

[13]王一知:“‘八一五前后的东北抗日联军”,《辽沈决战》,第156-166页,人民出版社1988年10月第1版。

[14]伪满《大同报》1936年3月20日。

[15]《军史资料》,1987年第4期。

[16]伪满“治安部”编:《满洲国警察史》,第821页。

(作者单位:黑龙江省抗日战争研究会副会长)