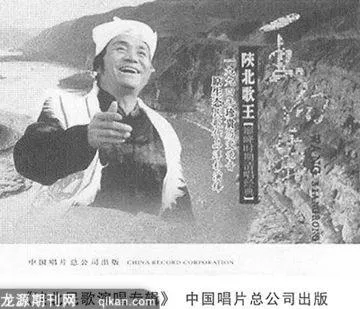

用声音记录历史 用真情谱写传统

编者按:2007年底,《南方周末》“中国文化原创榜”约请文艺界专家对当年艺术作品进行评比,王向荣《陕北民歌演唱专辑》入选优秀作品。适逢乔建中先生发来文稿述及专辑制做的前前后后,特此刊发,以飨读者。

王向荣专辑终于出版了。这件事,对于向荣本人、对于我、对于听过这套录音的少数同行以及不知道它的存在但却迷恋着陕北民歌的无数同好来说,都包含了某种不平常的意义。“不平常”者何在?且听我一一道来。

我们都知道,有25年职业歌唱生涯的王向荣参加过无数次的表演,录制过难以计数的音像资料,甚至可以说,这些年来,凡是公开出版的陕北民歌盒带,几乎都少不了他的录音。然而,在众多的民歌音响出版物中,就是找不到他的一张专辑。在当今这个大大小小专业歌唱家乃至大大小小民间歌手都忙活着争相出版个人专辑的时代,这位早已名见经传的“歌王”竟然还没有“专辑”,似乎很让人费解。其实,出版专辑并不难,像他这样肚子里装着上百首传统曲目的唱家,别说一张专辑,就是三张五张,又何其易也!对他来说,难的是出什么样的专辑。像以往那样,请作曲家编配、请小型民族乐队伴奏录制吗?像有些歌手那样,凑合着与电子琴、合成器一起录制吗?显然,对于他这个几十年来习惯于想唱就唱、想唱就要自自在在地唱的歌者,很难做出如上的选择。那么,他的个人专辑到底应该以何种形式、载体,何种理念见诸当代社会呢?……他一直为此而苦苦思索。其中,他想的最多的,或者说他要追求的最大目标,就是在未来的专辑里无论如何都要保留住父辈和老师传给他的、也是他每歌一曲都努力凸现出来的陕北民歌所特有的风格和个性。因为他知道,陕北人把他们最喜爱的歌称作“信天游”,就是希望自己的歌声像蓝天上的云、黄河里的水、空中的风那样,悠扬、自然、洒脱、奔放,无所拘束。而要保持这样的歌唱状态,只能如父辈、祖辈那样,于赶脚、放牧、种田之际,矢口寄兴,引吭而歌。如果加进伴奏,必定让这样的歌唱大受限制而无所适存。然而,迄今为止,又有哪个音像公司愿意出版一张一个人从头到尾都以“徒歌”(西北人称“干咂”)方式没完没了地唱一个地方一种风格的民歌呢?就这样,想用徒歌演唱保留民歌的原生性特征与大多数音响公司不接受这一方式之间的矛盾,成了王向荣出版专辑之打算一拖再拖的主要障碍。

当然,有障碍不等61595a7c6aac7491bc6bbf4f8511c816于不做准备。1994年春,我和向荣终于有了一个合作的机缘。此前,我多次听过他的演唱,以我个人的判断,在历年发现的陕北民间男歌手中,就掌握的曲目数量、涉猎的民歌品种以及个性、风格而言,向荣无疑是最优秀的一位。所以,我事先与他联络,建议他将自己所积累的曲目作一次盘点,再利用他在北京演出的空档,请他来音乐研究所录音棚录音。对此,他欣然应允,并在4月的一个整天完成了全部录音。记得当天是上午十点左右开始,我当场提出的要求是,彻底放松,随心随意,就像我在陕北家乡的山峁上对他采访那样,想怎么唱就怎么唱。他自然知道我说的意思,所以,前后两个来小时,就录完了一大半。每录一首,他先酝酿一两分钟,便立即进入状态。录音过程中,唱词的段数、调门的高低,一任他当时的情绪和状态而定,百分之九十以上的曲目都是一气呵成而不再重录。两个小时顺利的工作成效让我们兴奋不已,所以,午餐时,大家激情满怀,举杯痛饮。下午的录音基本上是在半醉半醒中进行的。向荣越唱情