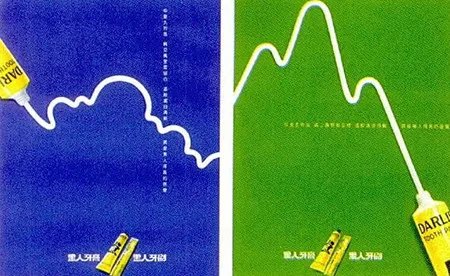

从黑人牙膏惨遭仿冒 看业内“傍名牌”现象

在境外遭遇“二甘醇”事件后,牙膏这个小小的不起眼的生活用品,又惹起"傍名牌" 风波——黑人牙膏惨遭"傍名牌"黑手。

黑人牙膏惨遭"傍名牌"

日前,在厦门发现大批假冒的“黑人牙膏”。当地媒体报道称:乍一看,还真无法分辨出它的真假,“黑人牙膏”那标志性的“礼帽黑人”图案十分醒目。仔细端详,闪亮的外包装上,两款主打的产品“茶倍健”和“水清新”分别为绿色和蓝色包装,包装盒上还写着品种名称。“茶倍健”是“黑人(香港)国际集团有限公司监制”,英文名是“CRUST”;“水清新”则由“香港黑人联合集团公司监制”,英文名为“DACEGN”。虽然“监制”的公司不同,可这两款牙膏的地址竟然都是“香港中环皇后大道142-146号金利商业大厦7楼7A座”,让人看得一头雾水。促销员拿出正品“黑人牙膏”,与假冒的“黑人牙膏”进行对比:这两款仿冒的“黑人牙膏”比正品短了一截,包装顶端还多出一块黄色图案,上面分别写着“香港黑人联合集团公司监制”和“多送15克”的字样;价钱也不一样,正品大约在六七元之间,仿冒品大多在四到五元;正品的公司地址是“香港好来化工有限公司监制”,厂家为“好来化工(中山)有限公司制造”;正品的英文名是“DARLIE”,仿冒品的“礼帽黑人”比正品多了一只跷起大拇指的右手。

其实遭遇"傍名牌",在日化界并不是什么新鲜事了。例如第16届广州美博会上,一家珠海的企业打着国际名牌CD的牌子,然后在旁边不起眼的地方小小的加上一个II以示区别,不细心的顾客就保证要上当受骗了。不过这还算好的,更有甚者就直接用上了范思哲、雅诗兰黛的名字,那样一个小而简陋的展位中摆设着一些美发用品,竟然也可以把范思哲的名牌用得如此明目张胆。类似的还有诸如:日本SK-2、SK-B、SK-C、SK-G,既然已经做了李鬼,索性就排出个老大老二老三来,简直让人看了啼笑皆非;还有的厂家连企业名称也盗用国际知名品牌,比如一家广州的企业就用上了广州倩碧的牌号。

一些聪明的小企业巧妙地打了一些擦边球,对一些知名品牌的名称进行了适当改动,并在包装盒、宣传上达到了可以乱真的地步,逞一时之利,却使消费者的利益受到了损害;也有的企业钻法律空子,在境外将一些名牌进行恶意注册,以授权生产、委托加工、成立子公司等作幌子,在市场上生产和销售同类产品。

这种"傍名牌"的行为可谓是巧取豪夺,成为当前经济领域一个迅速蔓延的"怪胎"。令人惊醒的是,这股暗流来势迅猛,大有愈演愈烈之势,让业内人士不由得有些担心。

疯狂的"傍名牌"风潮

今天的中国是世界第四大GDP大国,第三大出口国,拥有世界第一的外汇储备,但我们的这些成绩很大部分是建立在为世界品牌做加工的基础上的,没有创造出自己的国际品牌,很难拥有真正的国际竞争力。在这样的局势下,极有潜力做强的优质品牌往往还被“傍名牌”行为困扰,“冒牌驱逐名牌”成为中国知识产权保护的一大怪现象。国内优秀知名药企滇虹药业遭遇“傍名牌”并艰难维权的经历就非常典型。

昆明滇虹药业有限公司是一家拥有十几年历史的优秀企业,并且作为云南的“省重点制药企业”。其“康王”品牌一直为广大消费者所认可,市场成绩傲人。但是,他们却不断被“傍名牌”这一问题困扰着,而这借鸡下蛋的“傍名牌”者就是汕头康王精细化工实业有限公司。

汕头康王因其一贯"傍名牌"恶习不改,在业内饱受诟病。

据查,自其成立以来,先后仿冒过"金萱"、"牙博士"等数个日化知名品牌,2004年开始仿冒滇虹药业知名产品"康王"发用洗剂,之后又仿冒了"绿箭"、"酸酸乳"等国内知名品牌。可以说其发家史是一部彻头彻尾的侵权史。

2004年,汕头康王瞄上了云南滇虹药业"康王"发用洗剂在去屑洗发产品中的良好市场影响力,公然使用自己根本无权在洗发水等商品上使用的汉字"康王"商标,将其注册于牙膏、香皂上的"康王kanwan"商标扩大使用于洗发水上,生产和销售仿冒"康王"洗发水,靠"傍名牌"攫取巨额经济利益。

汕头康王大量冒牌的"康王"洗发水倾销市场,给这家云南第二大制药企业的正常经营制造了麻烦,云南"康王"奋起维权。两家企业的商标争端由此而起并愈演愈烈。

其间,汕头康王对滇虹药业"康王"商标实施的一系列侵权行为先后受到全国数十家行政及司法机关处罚,生效的判决书和行政处罚决定书达30多份。但是法院的判决和工商局的处罚并没有使这家企业有所收敛,反而对此置若罔闻,改换包装之后又继续侵权,在侵权与维权的斗争中,竟然不断"发展壮大"了。

所幸的是,对汕头康王极其恶劣的侵权行为,不仅全国各地工商行政机关查处罚没汕头康王侵权产品,滇虹药业也积极利用法律武器维权,先后在四川省成都市中级人民法院(以下简称成都中院)、云南省昆明市中级人民法院(以下简称昆明中院)对汕头康王公司侵犯滇虹药业"康王"注册商标专用权和不正当竞争行为提起诉讼---

2005年7月20日,成都中院一审判决认定汕头康王侵犯滇虹药业"康王"注册商标专用权并判其赔偿滇虹药业经济损失25万元;2005年12月2日,四川高院终审维持该判决。

2007年1月8日,昆明中院一审就汕头康王侵犯滇虹药业"康王"注册商标专用权个案,判决再次认定滇虹药业"康王"商标为驰名商标,并判其赔偿滇虹药业经济损失50万元;2007年6月14日,云南高院终审维持该判决。

两"康王"之争两次同质同果的终审判决,刷新了我国商标司法保护的历史,汕头康王4年来对云南滇虹药业"康王"商标性质恶劣的侵权行为,终难逃脱法律惩处。

国家工商总局局长周伯华曾表示,将在全国范围内组织开展打击“傍名牌”行为专项执法行动,严查严处仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢、企业名称等行为。与此同时,打击“傍名牌”的相关法律在不断完善中。《商标法》的修订工作目前已进入实质性阶段,打击“傍名牌”正是讨论的重要议题。

关于“傍名牌”的思考

自改革开放以来,我国相继制定了《商业法》、《驰名商标认定和保护规定》、《反不当竞争法》、《企业名称登记管理规定》等专门的知识产权法律,并且在不断的实践中不断完善。然而,查处“傍名牌”现象面临着许多新的问题:其中国家行政执法,司法及立法等方面暴露出的问题,《反不正当竞争法》、《商标法》、《驰名商标认定和保护规定》与《企业名称登记管理规定》存在衔接的漏洞或空白及相互间的制约和矛盾,严重制约了“傍名牌”行为的有效解决,再加上法院的知识产权审判和行政执法部门处理“傍名牌”具体案件时对法律依据的理解和案件定性的认识上不尽一致,加大了工商部门的执法难度,使“傍名牌”者有机可乘。

"傍名牌"现象之所以蔓延,原因之一是我国立法的滞后,使"傍名牌"者有空子可钻。《企业名称登记管理规定》第六条规定:"企业只准使用一个名称,在登记主管机关辖区内不得与已登记注册的同行业企业名称相同或者近似。"根据上述规定,只要不是在同一县级以上行政辖区,任何人均可以注册与其他县级以上辖区名称相同或者近似的企业;即使在同一行政辖区,也可以注册名称相同或近似但不同行业的企业。比如,一人登记温州某某鞋业公司,另一人可以以同样的名称登记温州某某家具公司、乐清某某鞋业公司等等。我国的《商标法》虽然对注册商标进行保护,但并没有对注册商标的名称作为企业字号使用予以明确限制。根据我国司法实践,只有在企业拥有的注册商标被认定为驰名商标后,才有权制止他人将其注册商标的名称作为企业字号使用。比如,"奥康"在被认定为驰名商标后,奥康公司才陆续对使用"奥康"名称作为企业字号的企业提起侵权诉讼。"傍名牌"是新型不正当竞争的表现,但我国的《反不正当竞争法》却没有将其列为不正当竞争行为之一,致使执法部门无法按《反不正当竞争法》对"傍名牌"行为予以处罚。正是由于上述法律法规的不完善与滞后,才使一些企业热衷于"傍名牌"。

社会信用制度建设的滞后,也是"傍名牌"现象蔓延的原因之一。"傍名牌"者借助他人的牌子,推销自己的产品并获取暴利,是一种不诚信的行为。我国信用制度的建设,目前基本上还停留在对"假冒伪劣"产品的打击和曝光层次。"傍名牌"行为由于范围广,其对社会经济的危害,甚至比"假冒伪劣"产品所造成的危害还要大。但由于社会信用制度的不完善,"傍名牌"者很少为其这种不诚信行为付出多大代价。"傍名牌"者一旦傍不了某个名牌了,可以去傍另外一个名牌;在一个区域傍不了,去其他地方照样可以"傍名牌"。设想如果有一个完整的、系统的社会信用制度,可以将"傍名牌"纳入不诚信经营范畴,在全国范围内将"傍名牌"者或其他不诚信的行为予以记录,而任何单位、个人都能方便的公开进行查询,那么,"傍名牌"者对其这种不诚信的行为必然就会有所顾忌了。

"傍名牌"现象的蔓延,与消费者的消费观念与经销商的纵容不无关系。"傍名牌"者之所以要"傍名牌",原因之一是由于其所傍的"产品"也能被消费者所"接受"、能被经销商采购。那消费者为什么会接受"傍名牌"的产品呢?原因是消费者的消费观念还不成熟,对所购买的产品往往不加以区别,将"傍名牌"的产品也误认为名牌。一些买了"傍名牌"产品的消费者,在出现质量问题时,经常打电话给该名牌产品的厂商进行投诉,弄得该名牌厂商哭笑不得。经销商则由于经济利益的驱使,明知是"傍名牌"也不太会拒绝"傍名牌"的产品。消费者的消费观念如果比较成熟,能对所购买的产品进行对比、鉴别,经销商如果能拒绝"傍名牌"的产品进场,那么"傍名牌"的产品就可能没有了市场,"傍名牌"现象也就会逐渐消失。

针对“傍名牌”尤其是典型案件,如何做出应急反应,应从名称管理的角度引起关注。

第一,应科学认识和界定名称专用权,将行政确权更多地调整为当事人的法律义务。“傍名牌”涉及名称问题可能是两类,一类是商标注册专用权和名称专用权之间的冲突问题,一类是行政机关和司法机关在职能衔接上的安排问题,这两个问题相对是核心问题。现在名称登记程序是法定的,而且名称登记程序在执行过程中相对比较强化,名称专用权的概念在企业登记过程中也得到了强化,但是,名称本身作为一个登记事项,是不是要把它放在一个重要的位置看待,值得探讨。

第二,名称核准可以采取相对严格的准则方法直接进行登记,执行法定的标准,适当扩大保护范围,驰名商标、知名品牌、国际上著名企业的名称,应该纳入强制禁止的准则范畴。

第三,行政机关和司法机关的定位应明确,对涉及民事权利争议,企业名称登记机关应在法定准则范围内负责调整,对符合准则标准,特别是在后期使用中形成的争议,应当纳入司法程序解决。现在名称管理规定的有关纠正和撤销的程序应进一步细化。

第四,在公示上,除要争取尽早建立一个全国统一的公示平台之外,还要考虑公示的内容适当地扩大,将名称的使用方法也作为公示的内容,保证其他权利人的知情权。

编辑/王允贞