新形势下我国高校高水平运动队建设与发展对策的研究

摘要:本文概述了中国大学生体育协会及高校办高水平运动队取得的工作成效及不足;分析了我国高校竞技体育发展与世界大运会全面“接轨”所面临的国际化新形势;调研了高校办高水平运动队的基本现状;提出了我国高校高水平运动队改革与发展的对策。

关键词:国际化;现状分析;发展对策;高水平运动队;高校

一、我国高校竞技体育发展的工作成效及面临新的国际化形势

28年来,中国大学生体育协会积极组织举行全国的大运会及大学生单项体育比赛和组织参加世界性重大赛事等,目前在十几个运动项目上部分大学的运动员水平已达到省、市级运动队水平,其中少数运动队(员)的水平已达到或接近国家水平;目前大学生体育协会增加到了24个分会,大学生体育协会的事业在发展、壮大;2003年5月1日中国大学生体育协会开始全面负责国际联络和组队参加世界大运会等各项工作,意味着中国大学生体育协会工作将与世界大运会全面“接轨”。

20年来,我国高校办高水平运动队,促进了学校体育工作、提高了学生竞技水平、培养了体育人才;制定了配套政策,形成了管理办法和教育系统体育训练新机制;加强了学校竞技体育队伍及场馆设施的建设;增进了国内外体育文化交流,促进了体育学会发展等。特别是2003、2005、2007年第22、23、24届世界大运会的比赛,大学生运动员异军突起,成绩优异。

我国高校竞技体育事业发展为与国际全面接轨打下良基。但工作过程中仍存在问题:提出的目标未能全面实现;偏重于运动尖子训练或依赖于外力;课余训练衔接不完善等。其原因在于,指导思想偏差,管理体制不顺,未能创造必要条件或提出过高要求,不符合学校教育和运动训练的规律,不适应市场经济的规律和要求等。

中国申奥成功所形成的全方位、多层次、宽领域对外开放格局,使我国发展高校竞技体育国际化特征更为突出:教育国际化已成为我国现代高教的显著特征之一,发展我国大学生运动员教育是参与国际体育人才竞争的需要。促进我国高校体育教育环境的国际化,形成高校竞技体育的教育氛围,重构我国高教高层次体育运动人才的培养,是我国社会经济、科技教育、体育事业发展的需要,也是对世界体育运动生态多样性的贡献;世界大运会机制是影响成员国调整发展体育战略的重要因素。我国改革开放成功确定了国际社会地位,从国家利益和国际责任,我们都应积极参与体育国际机制的完善和发展,发展我国高校竞技体育,有助于促进世界体育民主化、多元化的进程;为使中国大学生体育协会各项工作尽快全面国际化,我国高校体育运动国际化工作已提到日益重要的地位,呈现出我国全面快速发展高校高水平运动队并使潜在优势转化为现实优势的强烈需求。

二、我国高校办高水平运动队现状分析

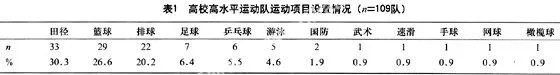

1.运动项目设置基本情况分析

目前我国高校办高水平运动队尚未形成世界大运会规定设置的优势项群(见表1)。要关注世界大运会和奥运会项目的发展和增设,壮大高校竞技体育优势项群。

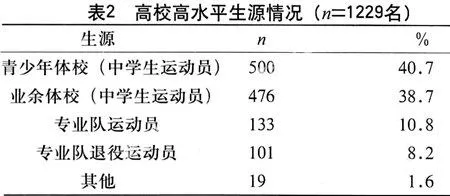

2.生源基本情况分析

高校已重视从业余训练的学生中选拔培养大学生运动员的趋势,但专业队的生源仍有一定比例(见表2)。高校办队应是通过自己的力量完成培养大学生运动员的过程。社会发展对接受系统教育培养优秀体育人才的模式已普遍被认可,这是高校办队招生学生运动员的优势和立足 点。

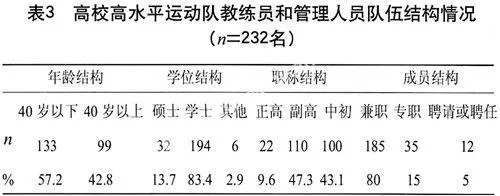

3.教练员队伍基本情况分析

我国高校办队的教练员和管理人员队伍(不含联办的专业队教练员)与全国高校体育教师相比,年龄结构低、学位结构和职称结构均高(见表3),表明高校重视教练力量的投入,但绝大多数为体育部兼职教练员,很难在训练上有所突破和飞跃。

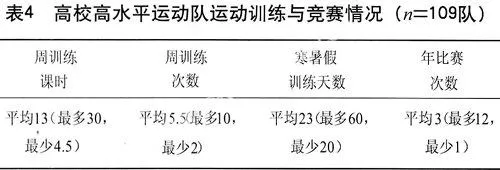

4.训练与竞赛基本情况分析

高校运动队的训练竞赛情况差别较大,训练时间和次数不能保证(见表4),参加比赛的次数少(由于问卷调查未限制级别比赛,有个别高校年参赛最多12次的情况),这都不符合竞技体育常年训练和竞赛要求的发展规律。美国及大部分欧洲各国的高校运动员,具有充裕的时间从事专项运动训练。如美国东部12所大学运动队,周训练时间平均达到20小时左右(中国田径专业队的周训练次数平均为8~10次,周训练时间平均为20~25小时)。国外高校对学制的规定不是特别严格,特别是运动成绩突出的队员能自由地延长学习时间,领导也为其提供条件。另外,国内竞赛体制结构严重影响着高校竞技水平的提高。如国内的各类大学生锦标赛仍采用集中竞赛体制,运动员实战机会少 等。

5.经费和场馆使用基本情况分析

我国高校办队的经费来源主要依靠行政拨款(见表5)。调查显示,省级专业队每年用于训练的经费平均约为300万~500万元,一所高校现有体育经费(一年大约10万~80万元)全部用于高校办队的训练与建设上也是远远不足的;高校办队的训练场馆尚不具备先进的训练器材设备条件,有待发展。美国较大的大学通过市场运作每年竞技体育预算可高达1200万美元,大学一般拥有2~3个体育馆,经常有田径、游泳比赛。竞技体育的成效带来校友及社会团体的捐赠和赞助,以及不可估算的政治影响和社会效 益。

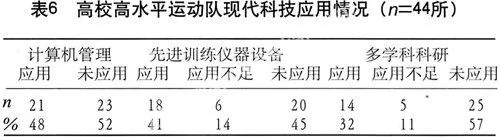

6.依靠科技兴体基本情况分析

依靠科技发展竞技体育事业,应是高校办队的优势所在,但目前我国高校办队在计算机管理、先进仪器设备应用以及综合学科攻关服务等方面,未能全面地发挥其应有的作用(见表6);大多数高校未拥有身体机能监测实验室,物理、化学、医疗等恢复中心,技术和体能的研究检测实验室等。事实上,高校都具备先进的仪器和设备,名牌大学拥有国家重点实验室,聚集着出类拔萃的科研人才和学术带头人。因此,高校在高水平运动队建设上,要强化“科技兴体”的重视程度。

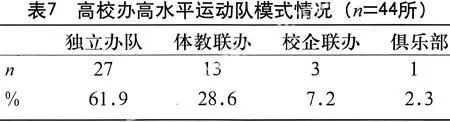

7.办队模式基本情况分析

归纳起来,目前我国高校建队主要有独办型、联办型、混办型三种模式(见表7)。

独办型:高校招收学生运动员进行培养,代表本校参赛;利用自身的力量和优势培养大学生运动员、教练员,逐步达到高水平,这种类型是高校办队模式的方向。其关键在于自身的建设。

联办型:与当地专业队联合办队,学生挂靠学籍,平时训练及竞赛主要在专业队,充分利用体工队的条件,高校有比赛时代表学校比赛,此类型办队不利于高校自身的建设和发展。

混办型:部分运动员挂靠学籍,平时学校训练来自中学的队员,挂靠的队员在比赛时代表学校参赛,此类型兼顾前两种类型的优势,但增大了管理的难度。

三、发展对策

(1)中国大体协应组织科研力量,研制有关“接轨”法规,攻关新形势发展高校竞技体育的重大问题;扩大国内外交流活动的层次和层面;加强高校训练基地建设;发展体协事业等。

(2)预测备战世界大运会的发展态势,给予优势项目的高校以特殊政策,扩大参赛实力;引进竞争机制,扶植鼓励高校自主办队;国家宏观调控和动态发展重点运动项目,重在建设。

(3)加强教育系统训练体系建设,畅通学生运动员的生源渠道和系统培养途径。

(4)建立高校教练员培训制度,实行教练员的聘任制和责任制,增大教练聘任的开放性和范围,培养和形成一支有高科技专业知识的学者型教练员队伍。

(5)延长学制,提高训练与竞赛系统化程度;增强赛制活力并满足社会性、商业性的要求。

(6)加大学校和社会的参与和投入力度,发展形成自己的优势项目,更大程度地参与和促进我国竞技体育事业的发展。

(7)建立高校科研机构,发展研究生教育,提高高校体育科技实力。

(8)完善混合型办队模式;发展独立型办队模式。

四、结论与建议

我国高校竞技体育全面融入国际化“接轨”,首先要谋求发展战略抉择,针对主要问题,加强研讨、提出对策和措施,创造条件,深化改革。一是加强备战世界大运会重点项目建设,发展高校竞技体育实力;二是完善教育系统的训练体系,保障可持续发展;三是强化教练员队伍建设,提高运动员的培养质量;四是制定大学生运动员的学籍管理措施,调整国内高校竞赛体制结构,解决“学训矛盾”;五是挖掘社会力量、自身经营能力和集资能力,拓宽经费投入渠道和改善场馆设施条件;六是发挥高校科技优势,重视现代化管理手段、多学科科研的横向联合以及先进科研仪器设备的介入;七是积极探索高校办队模式的发展方向等。

作者单位:北京航空航天大学体育部

参考文献:

[1]潘前.当代美国学校运动竞技的发展特点[J].广州体育学