中国纸币漫谈之七:是真·是假(下)

姚朔民

要保持纸币的声誉,防伪的重要性自然不言而喻。但是防伪的一个重要支撑点是要有不易仿造的技术。这在古代中国是比较困难的。因为总体来说,古代中国处在一个手工业时代,而手工业的技术水准无论在民间还是官府,工艺设备和生产成本差距都不是太大,官府能做到的,民间也能达到一定程度。官府所要做的,是尽量拉大这种差距。

纸张

依据现有的考古证据,在西汉时期就出现了早期的纸。到唐宋时期,纸张随着用途渐广而逐渐专业化了。有印书用纸、包装用纸、公文用纸、书画用纸等等。纸的原料也随用途不同而呈现出多样化,有麻纸、藤纸、竹纸、皮(树皮)纸,树皮又有楮树、桑树、檀树之分。当然,由于纸币的基本币材是纸张,加之其特殊的流通性,制作纸币的纸张一定是专用的纸张。我们知道,纸币最先出现在四川,所以当时在四川形成了纸币用纸的专门生产基地。之所以说它是基地,是因为在四川,从造纸原料到造纸工艺,都有适应纸币特点的特殊之处。

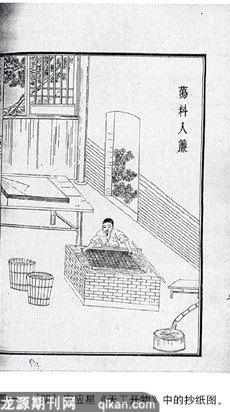

在南北朝的书籍中就已经记录了专业种植造纸用材楮树的办法。楮树原是一种桑科的落叶乔木,人们用不断砍伐的办法,将楮树种成三年一收的灌木样,砍伐下来的三年生细枝经剥取树皮、沤制提取纤维,抄制成纸。所以人们有时也把纸代称为“楮”。宋朝为制造纸币,成立了“抄纸局”,把四川楮树种植和楮纸制造都控制起来,以保证纸币安全。所以纸币又被称做“楮币”。用楮树制成的纸纤维较粗但极富韧性,易于流通又与民间日常用纸有所区别。南宋政府到了杭州以后,纸币生产量很大,为满足原材料供应,便向各地分配收购楮树皮的任务,将树皮运到四川,再将纸张用船运到杭州。到了南宋后期,纸币越发越滥,原材料已经无法保证供应,不得已改用当地的纸张,遭到很多批评。

元朝灭宋后仍然发行纸币,但是所用的纸张已经不是楮纸。马可·波罗在他的游记里记述元朝的纸币时说“大汗用桑树皮造的纸币通行全国”。明朝的宋应星在《天工开物》里也说:“桑穰造者曰桑皮纸,极其敦厚。”由于南宋纸币纸质优良,到了元朝大德年间,还有不法分子在江南大量收购作废的南宋纸币,打烂成浆重新抄纸。这样抄出的纸比元钞的纸颜色稍浅,还需再添入一点颜料。元朝政府后来在反假条例中把收买南宋纸币者、购买颜料者、抄造纸张者也列入造伪币的共同罪犯。

印版

印刷术是中国发明的,可是直到近代,中国印刷业的主流还是雕版印刷。印刷技术的单一,影响了古代纸币的防伪功能。尽管如此,政府还是尽力利用当时的技术来提高纸币的反假能力。

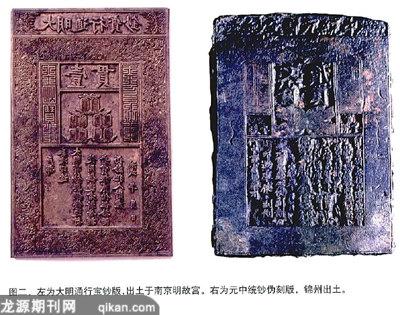

宋朝刚刚出现交子的时候,还是用木版来印刷,但木版印刷的最大缺陷是印刷量很小。因为古代印刷用的墨是水墨,尽管印版用了硬木,但是印刷量大了以后,木版会逐渐吸水发胀。一个批次印完,木版放置一段时间之后就会干裂、变形。这种缺陷在印书的时候并不明显,因为当时一部书不过印几十部上百部。而纸币至少要印几十万张。于是政府改用铜版来印刷纸币,并且在铸造铜版时尽量设计出一些复杂的纹样,以增加仿制的难度。从宋朝到清朝,古代纸币基本上都是用铜版来印刷的。当然,铜版也不断有人伪造,但与官造版比,差别还是明显的。图二是两种钞版的比较:左边的是大明通行宝钞印版,是明朝初年存放在南京宫廷里的钞版;右边的是元朝中统元宝交钞的伪造印版,是用锡板手刻的。图中的大明通行宝钞铜版,花纹极其精细,线条非常流畅、致密,手工雕刻很难达到这种水平。可惜的是,古钞的纸张虽然不易仿制,但纸质较粗,这样精细的印版优势不能得到很好的体现。

印刷水平赶不上防伪需要,纸币发行者是感觉到了的,所以他们也想了一些弥补的法子,其中最重要的方法是采用多版彩印。在宋朝的四川,纸币票面除了主版以外,还要加盖几块不同颜色的花印,印面雕成花纹、故事图案,用红色或青色颜料涂染。然而金、元、明朝并不欣赏这种做法,他们只是在单色的纸币上加盖红色的管理机构印章而已。

编号

对于当代纸币来说,编号是基本的管理和防伪方式。古代纸币的管理者对编号的重要性也是逐步认识到的。宋代发明交子的时候,似乎是没有编号的,只是由客商把铁钱交到柜上,交多少填写多少数额。因为实数收受,面额也不固定,所以没有编号的必要。待到后来官方接收了纸币的发行权,固定了交子的面值、限定了交子的发行量,这才使编号有了条件和必要性。纸币的编号首先是一种生产和发行管理手段,同时也是一种防伪手段。第一,伪造纸币的人首先要用最低的成本获取最大的利益,所以生产流程能简则简。他们往往在伪造钞版时就直接把编号刻在版上,这样印出来的假钞编号都是一样的。如果印造质量足够好,假钞单张使用不易被发现,但如果出现多张编号一样的纸币,就露出了马脚。第二,古代纸币发行的时候往往是带有存根和骑缝印的。骑缝印在发行时手盖,位置当然是随机的。如果流通中的纸币发生疑问,凭借编号找到存根,与骑缝印一对就一目了然了。

古代纸币的编号很有特色。中国本来有自己的数字表达方式,但在晚清以前,纸币上并不用数字来表达编号,而是用《千字文》。用《千字文》作计数方式,有其独特的优势。第一,它有广泛的基础。在南北朝那个时代,《千字文》还只是贵族子弟的教材。到唐朝以后,随着科举考试制度的完善,识字教材也普及到了全社会,识字的人大多是从背诵《三字经》《百家姓》《千字文》起步的。从唐朝到北宋,《千字文》又在民间传诵了300多年,可谓妇孺皆知。第二,与《三字经》和《百家姓》相比,《千字文》中一千个字基本没有重复(只有6个重字)。当用《千字文》作序号时,没有重复就不会出现歧义,人人会背就可以从字很快找到该字所在的位置。所以当时人们很自然地把《千字文》当做各种场合的序号使用了。

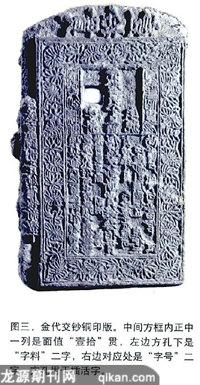

《千字文》用在纸币上更有特色。因为纸币的发行数量超过任何一种印刷物,所以古代纸币采用了“字料”和“字号”的管理办法。字料相当于批号,字号就是纸币的单张号。每1000张纸币称为一料。每料的料号和纸币的单张号都是用 “天”“地”“玄”“黄”……一直排下去。从理论上来讲,如果这1000个字全部用上,可以发行100万张纸币而不重码。从图三金朝的纸币印版上我们还可以看到,在纸币设计时已经预留了字料和字号的固定位置。字号是每张各不相同的,需要单独手写或是单独盖字号章,而字料是每1000张都相同。于是生产者铸造印版时在字料上方铸成了一个凹陷,可以放置一个活字,印号时可以大大省工。当然这是纸币发行者的理想,在实际操作中,贪官污吏上下其手、纸币发行量日益增大、纸币发出后随商业行为长途流动等因素都使纸币回流检验成为十分困难的事,但在数量管理方面编号还是有用的,所以后世所造纸币也都采用这种方式。

世上的事物就是这样,佛家说,“道高一尺,魔高一丈”,造纸币的和伪造纸币的永远是一对冤家。伪造是客观存在的,不会因人的理想而消失,造币者所能做的,就是在伪造者的推动下,防伪水平更涨高一丈。一直到今天。