让梨之难

陈志龙

世事变迁,许多曾经被认为是经典的东西,现在往往遭到了颠覆,比如被认为儿童教育的经典案例《孔融让梨》。

国人善于塑造典型人物,为此常常自觉不自觉地充当编辑。《孔融让梨》的故事,大多数人知道的版本是这样的:有一天,孔融一家老小集中吃梨,孔融被授予优先“选秀权”。他出人意料不挑大的,只拿了一个最小的。他爸爸看见了,暗自高兴,儿子才四岁就这样懂事。他问孔融:“这么多的梨,你为什么不选大的,只拿一个最小的呢?”孔融答曰:“我年纪小,应该拿个最小的;大的留给哥哥吃。”

故事讲到这里,孔融的道德品质就被凸显出来了,我们的教育家一剪刀下去,“咔嚓”了后面他们认为画蛇添足的部分。孔融其实有五个哥哥,一个弟弟。所以父亲又问他:“你还有个弟弟呢,弟弟不是比你小吗?”孔融答曰:“我是哥哥,我应该把大的留给弟弟吃。”他父亲听了,哈哈大笑:“真是一个好孩子。”

如果这样一个尾巴被廣而告之,孔融的形象无疑会大打折扣,按逻辑上讲这样前后矛盾的回答无异于狡辩;从效果来看,孔融这样回答父亲,突出了自己,岂非陷五个哥哥于不义?

孔融让梨最受争议之处是它不符合四岁儿童的天性,孩子如果接受这样的道德教育,将来固然会成为人才,但多半会成为曹操式的人才——奸雄,这显然不是故事传播者的本意。

针对传统的《孔融让梨》,有高人虚拟了一个美国式的哲理故事。说一个美国孩子,因为接受了类似“孔融让梨”的道德教育,结果长大后成为了大骗子,最后进了监狱。而另一个家庭,开明的父母让孩子们通过各种竞赛,优胜者吃大梨,最后孩子们个个成为了社会精英。

这样一个故事听起来很符合现代人的思想理念,被广为转载,可是同样经不起推敲。孩子之间如果相差几岁,彼此智力、体力发展水平差距甚大。通过竞赛,小弟弟怎么可能有机会赢大哥哥?这样的竞赛等于宣布大哥哥每次吃大梨,久而久之,小弟弟就会彻底失去信心。

《孔融让梨》难就难在大人们非要使“梨”有很明显的大小区别,非要提醒孩子们注意这种区别,然后做出选择。现实生活中,我们不会把大小差别很大的梨子一起买进来,而天真的孩子们也未必会刻意去比较梨子的大小,然后再拿来吃。孩子是天真的,复杂的是我们这些成年人,我们过早地把成人世界的斗争引入了孩子之中。

孔融让梨中,最值得批评的是刻意考验孩子们的孔父,为什么不能给孩子们天真的权利呢?

【原载2008年4月10日《常德

晚报》】

●江西省丰城一泓秋水荐

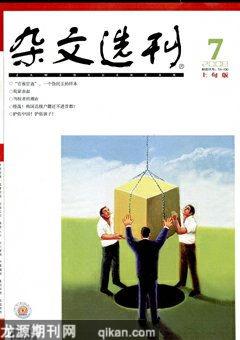

插图 / 佚名