看不见的较量

邹 蒨

水稻矮缩病毒不失为一个“聪明”的侵略者,它感染水稻并使水稻致病的过程复杂而有趣,引起了不少科学家的注意。北京大学生物技术系的研究人员运用分子生物学的手段,不仅破译了水稻矮缩病毒的基因密码,更帮我们见识了这场——

水稻是目前发展中国家最重要的粮食作物,全世界几乎有半数人口以稻米作为主要食物。在我国,水稻是产量最大的粮食作物,保证水稻品质,提高水稻产量一直以来都是我国农业生产的重要任务。

水稻矮缩病是一种在我国南方水稻种植区非常常见的水稻病害,它的发病情况会受当地气候条件的影响,同时也与水稻品种有关,如果种植品种比较单一,而气候又有利于病毒的传播,病害往往会严重发生。

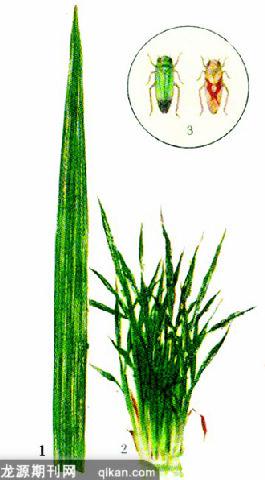

顾名思义,水稻矮缩病毒会引起水稻严重的矮化。如果是在生长初期就受到感染,水稻植株矮化,不能正常地开花结果,自然也就没有什么产量可言(图1)。感染水稻矮缩病毒的水稻叶片会出现花叶症状,直接阻碍了光合作用,降低了后期种子的饱满度。所以,即使是在出穗后感染病毒,水稻的产量和品质也会受到毁灭性的打击。

(1) 患了矮缩病的水稻

引起水稻矮缩病的是一种叫作水稻矮缩病毒的植物病毒,和一般直径在20纳米~30纳米之间的其他植物病毒相比,水稻矮缩病毒可以说是一个“大块头”,它的直径在70纳米左右,而且病毒的外面包裹有3层外壳蛋白,这在植物病毒中是不多见的。除此之外,水稻矮缩病毒最大的特点在于它的遗传物质是由双链RNA组成,这一点对它的传播和生存是至关重要的。

水稻矮缩病毒实际上是由叫作叶蝉的昆虫传播的。一般病毒有宿主的特异性,就是说,它要么是植物病毒,要么是动物病毒。但水稻矮缩病毒既可以侵染植物,同时可以在昆虫细胞里面复制。所以这个病毒比较难以控制。

专家猜测,水稻矮缩病毒复杂的结构和特殊的遗传物质是使它能跨越昆虫界和植物界传播的主要原因,也是揭示它致病机理的重要环节。

和侵染水稻的其他病毒一样,水稻矮缩病毒的传播有赖于叶蝉这个重要的中间媒介(图2)。病毒寄生在叶蝉体内,并在那里进行复制,却不会使叶蝉出现病症。当叶蝉咬食水稻叶片的时候,病毒会随着叶蝉分泌的汁液进入水稻植株内。有了叶蝉这个“帮凶”,水稻矮缩病毒轻而易举地完成了进攻的第一步。

(2) 水稻矮缩病图解

我们不妨把病毒和植物体内免疫系统的相互作用看作是两军的对垒,阵前较量自然是互不相让。虽然病毒能够进入植物体内并开始复制,但长期的生物进化使得植物拥有了抑制病毒在体内扩散的能力,比如有的植物在感染了病毒后会在植株的某个部位长出一个瘤,将病毒抑制在这个瘤的范围内自生自灭,不让它们危害整个植株。而水稻对付矮缩病毒的手段比这个高明得多。

水稻对矮缩病毒的反击也发生在分子水平上,上个世纪末有学者提出,它动用了一种叫作“基因沉默”的特殊免疫机制进行抵抗,使病毒的基因无法表达,所以即使病毒在植物体内大量复制,最终做的也是“无用功”,根本不能影响植物的生长。按理说水稻应该是稳操胜券了,可是水稻矮缩病毒不会束手就擒,它会进化出“基因沉默”机制抑制因子,使你不能够对我病毒产生作用。我就可以复制,繁殖,破坏你宿主的细胞等等。

这场较量到此为止似乎已经告一段落,水稻终于不敌矮缩病毒的大肆侵略而败下阵来,相继出现病害的症状。但这就是最终的结果吗?答案当然不会这么简单。就在“战况吃紧”的时候,这场较量中出现了第三方的力量,让形势有了转机。北京大学生物技术系的研究人员很有可能成为这场较量最终的主宰者,他们历经几年的时间,终于在水稻矮缩病毒的分子生物学研究方面有所建树。

他们不仅完成了水稻矮缩病毒的全基因组克隆和序列分析,而且还鉴定出了水稻矮缩病毒与抵抗宿主抗性有关的基因,通过对这些基因的分析,他们发现,水稻矮缩病毒是通过利用自己的基因进行重新编码,合成一种叫作“基因沉默”抑制因子的新的基因片断。这种抑制因子不仅能抵抗住植物免疫系统对病毒产生的抗性,更能帮助病毒突破宿主的天然屏障,到达植株的各个部位并在那里“安营扎寨”,不断地复制出新的病毒。

为了能早日找到克制水稻矮缩病毒的“杀手锏”,科研工作者可谓煞费苦心(图3),所以当他们发现可以通过改善感染植株的症状,从而保证水稻产量的时候,兴奋的心情可想而知。

(3) 科研工作者辛劳在田间地头

在研究病毒蛋白功能的过程中,科学家们发现,这个蛋白能与赤霉素合成过程中一个关键酶发生相互作用,而赤霉素正是影响植物生长的重要激素,如果赤霉素缺乏,植物就会出现矮缩的症状,研究人员推测,这种作用可能就是使感染植株激素水平改变,出现矮化现象的“元凶”。

于是研究人员对矮缩病毒感染后的水稻的激素含量水平做测定,发现它确实比正常水稻的含量低。进一步实验结果发现外源施加赤酶素能使受矮缩病毒感染的水稻恢复到正常水稻的高度。

研究人员还进一步设想可以通过基因工程手段,使病毒的基因在侵染的水稻里面不能表达,从而活性丧失。这样水稻赤霉素合成途径就不受影响,它也就不会发生矮化。

虽然到目前为止,研究人员所做的还是一些基础的工作,但这些正是将来有效遏制水稻矮缩病害的关键,相信有了人类科技的支持,水稻会在与矮缩病毒的较量中赢得最后的胜利。