6种杀菌剂对小麦白粉病的防治效果

杨共强 宋玉立 何文兰

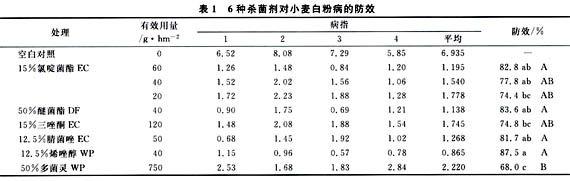

摘要:田间试验结果表明,12.5%烯唑醇可湿性粉剂有效成分40 g/hm2、50%醚菌酯干悬浮剂40 g/hm2、15%氯啶菌酯乳油60 g/hm2、12.5%腈菌唑乳油50 g/hm24个处理对小麦白粉病的防效较好,分别为87.5%、83.6%、82.8%、和81.7%,优于常用药剂15%三唑酮可湿性粉剂120 g/hm2的防效74.8%和50%多菌灵可湿性粉剂750 g/hm2防效68.0%。结果说明,氯啶菌酯、烯唑醇、醚菌酯和腈菌唑4种药剂对小麦白粉病有很好的防治效果,可在生产中推广应用。

关键词:小麦白粉病;杀菌剂;防治效果

中图分类号:S 435.121.46

小麦白粉病是小麦常见的病害,在小麦整个生育期内均可发病,近年来在黄淮麦区发生严重危害。目前小麦品种对白粉病的抗性普遍较差的情况下,药剂防治成了控制病害的重要手段。但是从20世纪80年代以来大面积单一使用三唑酮防治小麦白粉病,至90年代初就已有抗药性菌株产生的报道,且抗性菌株的产生逐年上升,所以寻求能够替代三唑酮防治白粉病的化学药剂势在必行。作者于2006年选择了几种新型杀菌剂进行了田间防治小麦白粉病试验,测定了15%氯啶菌酯乳油、50%醚菌酯干悬浮剂等6种药剂的防治效果,为生产上进行防治提供依据。

1材料和方法

供试药剂为15%氯啶菌酯乳油(沈阳化工研究院)、50%醚菌酯干悬浮剂(江苏龙灯化学有限公司)、15%三唑酮可湿性粉剂[重庆农药化工集团川南(泸州)有限公司]、12.5%腈菌唑乳油(山东省联合农药工业有限公司)、12.5%烯唑醇可湿性粉剂(江苏省农药研究所南京农药厂)和50%多菌灵可湿性粉剂(江阴市福达农化有限公司)。

供试小麦品种为郑麦366,防治对象为小麦白粉疖亏(Blumeria graminis)。

试验设在河南省农业科学院试验田,土壤为潮土,地势平坦,排灌方便,小麦白粉病中等发生,整块地发病均匀一致。试验设15%氯啶菌酯乳油有效成分60、40、20 g/hm2、50%醚菌酯干悬浮剂40 g/hm2、15%三唑酮可湿性粉剂120 g/hm2、12.5%腈菌唑乳油50 g/hm2、12.5%烯唑醇可湿性粉剂40 g/hm2、50%多菌灵可湿性粉剂750 g/hm2和清水对照。共6种药剂,9个处理,小区面积20 m2,4次重复,随机区组排列。

于小麦白粉病发病初期(4月17日)第1次用药,12 d后(4月29日)第2次用药,采用手提式手动喷雾器进行常规喷雾,喷雾药液量1 000 kg/hm2。分别于第1次施药时和最后一次施药后15 d(5月14日)调查记载各小区白粉病的发病情况,调查方法为每小区取5点,每点20株,每株调查记载小麦旗叶和倒2叶受害严重度。严重度以白粉病病斑面积占叶片面积的百分率来表示,计算病指和防治效果,用邓肯氏新复极差法(DMRT)对试验数据进行统计分析。

2结果与分析

第1次施药时调查田间白粉病为零星发生,病指在0.2以下,未分小区调查。第2次施药后15 d调查,各药剂处理均有很好的防治效果,防效为68.0%~87.5%。其中12.5%烯唑醇可湿性粉剂40 g/hm2、50%醚菌酯干悬浮剂40 g/hm2、15%氯啶菌酯乳油60 g/hm2和12.5%腈菌唑乳油50 g/hm24个处理的防效较好,分别为87.5%、83.6%、82.8%和81.7%,其次是15%氯啶菌酯乳油40 g/hm2、15%三唑酮可湿性粉剂120 g/hm2和15%氯啶菌酯乳油20、40、60 g/hm23个处理的防效分别为74.4%、77.8%和82.8%,50%多菌灵可湿性粉剂750 g/hm2处理的防效为68.0%。统计分析结果表明,12.5%烯唑醇可湿性粉剂40 g/hm2处理的防效显著优于15%三唑酮可湿性粉剂120 g/hm2、15%氯啶菌酯乳油20 g/hm2和50%多菌灵可湿性粉剂750 g/hm23个处理,50%醚菌酯干悬浮剂40 g/hm2、15%氯啶菌酯乳油60、40 g/hm2、12.5%腈菌唑乳油50 g/hm24个处理的防效显著优于50%多菌灵可湿性粉剂750 g/hm2处理(表1)。

3小结

本试验中杀菌剂12.5%烯唑醇可湿性粉剂、15%氯啶菌酯乳油、50%醚菌酯干悬浮剂和12.5%腈菌唑乳油对小麦白粉病均有很好的防治效果,防效均优于常规用的药剂15%三唑酮可湿性粉剂和50%多菌灵可湿性粉剂,可作为防治小麦白粉病的药剂推广应用。其中氯啶菌酯、醚菌酯属于甲氧丙烯酸酯类杀菌剂,此类杀菌剂具有广谱和活性高的特点,可有效防治几乎所有小麦真菌病害,并且又可控制对三唑类杀菌剂产生抗性的病原菌,对非靶标生物和环境安全。在防治小麦白粉病时,可与三唑类杀菌剂轮换使用,以缓解病菌的抗性逐年上升的趋势,提高小麦小麦白粉病的防治效果和延长药剂的使用寿命。