怀念音乐家李凌

陈 晴

李凌是我国著名的音乐评论家、音乐教育家、音乐活动家。他1913年12月出生于广东台山,青年时期就酷爱音乐、美术和文学,才华出众。抗日战争爆发后参加家乡的青年救亡工作队,任艺术组组长。1938年7月赴延安,在延安鲁迅艺术学院美术系学习,后转音乐系,得到人民音乐家冼星海的亲授,后曾任该院教务处教育科长。1940年返回国统区从事统战工作和革命音乐工作。1941年皖南事变后,在周恩来的安排下流亡缅甸,与张光年等组成抗日宣传队,并在这一困难的时期加入中国共产党。1943年参加中华交响乐团,任《音乐导报》编辑,在陶行知先生所办育才学校任音乐组主任。1945年在上海创建中华星期音乐学院,任院长。1947年与马思聪、赵枫等在香港创建中华音乐学院,任副院长,为党培养和保护了一大批音乐骨干,成为解放后专业音乐队伍的中坚力量。1949年新中国成立后,他继续为新中国音乐事业呕心沥血。

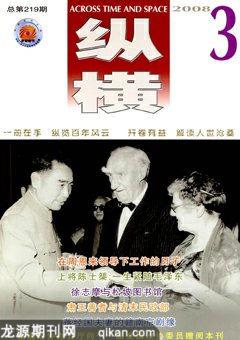

我父亲和李凌爷爷的长女李妲娜是小学同学,几十年来常有来往。小时候妲娜阿姨辅导我学习小提琴。我拉的音不准,妲娜阿姨就耐心细致地给我纠音,我体会不了作品中的感情,她就绘声绘色地给我讲解。妲娜阿姨和爸爸还常常谈起李凌爷爷,从他们的谈话中我逐渐了解到李凌爷爷的生平、事迹、作品和他的音乐主张,使我从小就知道李凌爷爷是一个了不起的音乐家,音乐界的大领导。可是,当我后来见到爷爷的时候,怎么也不能把这位慈祥的老人和“中国文联书记处书记”、“中国音乐家协会副主席”、“中国音协表演艺术委员会主任、音乐教育委员会主任”等这些称呼联系在一起。他认真地询问我学习的情况,给我讲音乐,平易近人,和蔼可亲,没有一点居高临下的意味,而我当时还只是个业余学琴的孩子。

李凌爷爷于2003年11月病逝,至今已4年了。我时常怀念他……

新中国音乐事业的杰出领导人、音乐教家和音乐着动家

中央直属艺术院团的老艺术家们在谈到李凌爷爷时常有争论,一个说:“当时,李老正在我们团当团长。”另一个说:“不对,是我们院的院长。”其实他们说得都对,差不多所有中央直属音乐、舞蹈团体都留下过李凌爷爷创业的足迹。

刚刚解放,他加入了中央音乐学院创建者的行列,任教务长。当时百废待兴,他不仅抓教材、抓教学,还领着大家砌墙刷墙,整治环境。他任中央音乐学院音乐工作团团长。他抓队伍、抓创作、抓演出,更是忙得不亦乐乎,在很短的时间内就排练了一批精彩的节目。1950年底与铁路联合办了铁路巡回列车,在铁路沿线慰问职工。1951年4月又组织部分团员参加了中国人民第一届赴朝慰问团。1952年,在他的亲自运作下,组建了新中国第一个建制完备的大型民族管弦乐队,排练了《春江花月夜》、《金蛇狂舞》、《喜相逢》等至今仍被奉为经典的名曲,推动了中国民族器乐的发展。中央歌舞团成立后,他任副团长,又做了许多开拓性的工作:组建新中国第一支交响乐队,排练了《自新大陆》、《狂欢节进行曲》等世界名曲,为我国交响乐的发展打下了坚实基础。他组织成立了合唱队,以无伴奏合唱等形式改编了陕北民歌《三十里铺》、《兰花花》等,这些民歌传唱至今,成为民歌经典。1955年,他带队参加“布拉格之春”世界音乐节,之后横跨欧亚大陆,在波兰、阿尔巴尼亚、匈牙利、保加利亚、蒙古共和国作了长达8个月的巡回演出,使中国的民族音乐走上了国际舞台,实现了聂耳等老艺术家多年的夙愿,为新中国赢得了荣誉。

1956年中央乐团(现中国交响乐团)建团,李凌爷爷出任首任团长,又开始繁忙的建团工作。在他卓有成效的领导下,短短几年时间,团结和培养了一大批优秀的艺术人才,李德伦、韩中杰、严良堃、周广任、刘淑芳、罗天婵等享誉中外的艺术家都是乐团的中坚力量。中央乐团排练了一批中外交响乐名曲,这些交响乐曲目成为乐团的保留剧目。他还建议搞星期音乐会,把交响乐的经常性上演的规模和次序建立了起来,使乐团成为新中国第一个优秀的职业交响乐团与合唱团。中央乐团的老艺术家们曾用诗歌深情怀念他们的老团长:“老团长李凌——中央乐团,两个亲切的名字永生永世连在一起,你是中央乐团的心脏和灵魂,没有你就没有中央乐团,没有中央乐团就没有我们每个人自己。”

十年动乱后,他又先后任中央歌剧舞剧院院长、中央乐团领导组负责人、中国音乐学院院长,负责组建音协表演艺术委员会、音乐教育委员会,分别任主任。1984年和1985年,在年过古稀时,他创办社会音乐学院和中国函授音乐学院,为恢复和发展被“四人帮”破坏的中国音乐事业尽心竭力,奔走呼号,呕心沥血。

李凌爷爷是新中国音乐事业的杰出领导人,是杰出的音乐教育家、音乐活动家,是新中国音乐事业的功勋卓著的缔造者之一。

音乐界的一代文豪

李凌爷爷早在抗战时期就创作了《青春中国》、《不到黄河心不甘》等广为流传的歌曲,由他作词的“跌倒算什么,我们骨头硬,爬起来,再前进……”传遍全国,表现了全国人民和反动派斗争的顽强精神。他还创作了器乐曲《南国组曲》、民族管弦乐组曲《乡音》、舞剧音乐《铸剑》等各类音乐作品。

但是,他的更大的贡献在于音乐评论。从1940年到1949年,在周恩来同志的亲切关怀下,他在重庆创办《新音乐》杂志,开展新音乐运动,克服重重困难和迫害,使《新音乐》出版了9卷,成为国统区影响巨大的进步音乐刊物。很多进步歌曲,如《古怪歌》、《茶馆小调》、《你、你、你,你这个坏东西》等,都是先在《新音乐》杂志上登出来、然后经过陶行知育才学校音乐组(李凌任主任)的音乐晚会在重庆唱响很快传遍全国的。他还在《新音乐》上发表了许多富有战斗力的音乐评论。

解放后,他在担任繁重的行政领导工作的同时,还先后任《人民音乐》、《中国音乐》等音乐期刊的主编。他几十年如一日笔耕不辍,撰写音乐评论。他究竟写了多少篇音乐评论,没有人说得清楚,其中公开发表的就达数百万字,他的著译作品包括《新音乐教程》、《广东音乐》、《音乐杂谈》、《音乐漫谈》、《音乐浅谈》、《音乐美学漫谈》、《音乐札记》等50余部。

他学识渊博,才思敏捷,目光锐利。他的文章具有正确的导向性和鲜明的时代性,许多评论成为我国音乐史上的经典之作,将长远地指导我国音乐事业的发展。他的文章、著作几乎评述了新中国所有重大的音乐事件和音乐人才,成为一部活的新中国音乐史。

他坚持真理,实事求是,不跟风,不唯上。1957年他因为提倡“轻音乐艺术”受到不公正的批判。1963年后,他更是屡遭批判。“文革”初期,由于不吹捧江青所提倡的“样板戏”,他被江青点名批评。江青曾公开叫嚣“李凌这个人很坏”。李凌爷爷遭到迫害达10年之久。对于这一切,他豁达而又乐观地说:“让时间证明谁是谁非。”几十年来政治风云

变幻,许多人说了违心的话,写了违心的文章,但李凌爷爷的文章却能经受历史的考验。

一直到晚年他仍思想解放,思维活跃,与时俱进。1991年至1992年,年近八旬的爷爷赴美国考察,马不停蹄地从东到西跑了8个城市,人没回国,一篇篇访美杂感已在《音乐周报》上刊出。回国不久,一本《旅美杂谈——访美音乐通讯》就整理出版了。

有人说:“李凌是中国音乐评论第一人”、“李凌是中国少有的音乐美学家”。老音乐家李焕之称他为“我们音乐界的一代文豪”,他是当之无愧的。

中国音乐界的大伯乐

李凌爷爷“爱才”的美德是有口皆碑的。作为专业院团的领导,他深知人才的重要性。每到一处任职,他首先要抓人才,抓队伍。他从工作、思想、生活、家庭等各方面关心人,爱护人。每到一处,他总把一批有才华的艺术家团结在他的周围,使他们干劲十足,心情舒畅地干事业。他重视人才的培养,每当发现了好苗子,他就不仅在平时的排练、演出中为他们创造条件,还采用“请进来,送出去”的方式让他们提高。比如1955年在中央歌舞团,他请来苏联专家杜玛舍夫举办合唱指挥训练班,培训了我国第一批合唱指挥家郑小瑛、聂中明、秋里等,推动了合唱和指挥事业的发展。他还将一些人送人音乐学院或送出国门深造。

他十分重视和关心青年一代音乐人才,受到他直接鼓励、支持和诚挚关怀的青年音乐家就达数百位:歌唱家刘淑芳、姜嘉锵、叶佩英、才旦卓玛、胡松华……演奏家王铁锤、刘德海、闵惠芬、盛中国、俞丽拿……作曲家吴祖强、杜鸣心、施光南……可以列出长长的一串名字。他们现在早已是著名艺术家,他们的名声在普通人眼里可能比李凌爷爷还大得多,但他们初露头角时都受到过李凌爷爷的关怀与教诲,在他们遇到困难甚至受到责难时都得到过李凌爷爷的支持与帮助,这方面的事例不胜枚举。20世纪80年代初,年仅7岁的吕思清被他爸爸带到北京来,当时音乐学院附小还未恢复。李凌爷爷听他拉琴后,觉得他很有天分,有培养前途,立即为他四处奔走,并打电话给邓小平同志的女儿毛毛,请小平同志给予关心。不久小平同志就在关于科技大学少年班的讲话中提到“一个天才小琴童”应该破格培养而受到各方面的关注。后来他还安排吕思清的爸爸为函授音乐学院做教材绘谱工作,以解决他在京陪读的生活费用。

也在80年代初,李凌爷爷在一次演唱会中发现了彭丽嫒音质清纯,虽尚显稚嫩,但是棵好苗子。他亲切地找她谈话,动员她到中国音乐学院学习提高。因为她当时在济南军区歌舞团,为解决她的学籍问题还专程到济南拜访军区领导。他嘱咐金铁林教授认真教授她,学院要全面培养她,以后又为她的考研再下山东……在中央歌剧舞剧院时,学员班有一个女孩无论是声音、形象都不错,还有戏曲底子,很有培养前途。但过了一段时间李凌爷爷觉得她无论从声音还是气质上学戏曲更合适,就把她送到中国戏校,郑重地托付给史若虚校长好好培养她。她就是现在北京京剧院的当家青衣王容容。她如果唱歌剧也许很一般,成不了材,而李凌爷爷独具慧眼,发掘了她的潜能。

李凌爷爷不仅关心、培养青年一代,他对所有的音乐人才都关怀备至,让他们到最适合自己的地方发热发光。早在中央乐团时,有一批解放前专业院校毕业或从国外留学回来的业务骨干,他们已人到中年,在舞台上独唱、独奏已力不从心,去乐队、合唱队又有些屈才。又是李凌爷爷独具慧眼,根据他们理论功底厚实、基本功扎实的特点和专长,帮助他们联系到各省的音乐院校去搞教学。现在这些功成名就的老教授们谈起李凌爷爷当年的决策,仍然是感慨万千,从心里赞叹他的英明与眼光。

责任编辑韩同春