陆恩淳:开创者没参加过奥运

唐 磊

“他们都为体操做出了贡献,可绝大多数都没能参加奥运会,很遗憾现在的很多体操运动员、教练员都不知道,五六十年代还有这样一拨老运动员”

77岁的陆恩淳最近又在忙着布置他的体操收藏展,虽然“宝贝”都拿出去了,但在他那间阴暗狭小的书房内还是布满了收藏品,光是贴在门上的那张破旧得已无人搭理的海报,就布满了体操奥运冠军的签名。

在体育收藏界,陆恩淳小有名气,而在中国体操界,说他是祖师爷之一也不过分。提起张健、高健、李宁、陈雄、李小鹏等人无人不知,而他们都是陆恩淳的徒弟、徒孙,全都“沾亲带故”。

一次记者在国家训练总局新体操馆大厅和陆恩淳聊天,从馆里进出的运动员、教练员几乎都认得陆恩淳,热情地打招呼,李小鹏的教练陈雄甚至亲自为恩师搬凳子。

部队自创体操动作

1949年4月,18岁的陆恩淳以“陶家骧”的名字考入中国人民解放军第四野战军南下工作团——当时准考证发完了,同院的陶家骧拿到准考证,陶家却不让他离开北京,因此陆恩淳以“陶家骧”之名进入了军队。

部队的生活单调而忙碌,但在北京五中上学时就喜欢玩单杠的陆恩淳,闲时总会在楼前的单杠上练练。那时候没有标准的体育器械,两根木头柱子,一根铁杆往柱子里一插,就是单杠了。

日子一长,战友们都会起哄让陆恩淳表演。蹿上杠,坐在上面来回转,然后躺在单杠上不动……这些简单的自创动作总是赢得战友们喝彩。慢慢地,练单杠的人多了起来,各自创造动作,相互切磋。一次,40岁的战斗英雄苏呈祥在单杠上打“大车轮”,双手握杠,身体像车轮一样转来转去。“这是我第一次亲眼看见‘大车轮,真是惊心动魄。”陆恩淳说。

1951年7月,陆恩淳被分配到43军。当时的解放区体育运动开展得很好,特别是对场地器械要求不高的徒手体操和团体操。

而制作单杠、双杠的硬木料在延安的山上都有,山沟里、窑洞前都能见到单杠、双杠,参与的人很多。时任八路军120师师长的贺龙、129师师长的刘伯承等人都积极倡导部队进行体育活动,战斗间隙单杠等运动成了军事训练的科目之一。铁道兵部队甚至在行军中带着单双杠,到了驻地就挖沙坑、竖杠架,锻炼臂力和腰腹力量,以便于作业。

在营里当参谋的陆恩淳很快冒尖。1952年,陆恩淳被派到北京集训,参加首届全军体育运动大会(“八一”运动会),21岁的陆恩淳学会了纵劈叉、手倒立,更见识到了练杂技出生的高福林能慢起手倒立、在单双杠上做手倒立,同样练过杂技的蔡荣贵还会正握、反握、交叉握的“大车轮”……

当时的运动员都是自创、模仿动作,大部分做的都是简单的基本动作和不规范动作,器材也跟不上——跳马用的是跳箱,女子项目用双杠取代高低杠。

1953年,任“八一”体操队队长的陆恩淳,在“全国田径、体操、自行车运动大会”获得自由体操金牌。

这也是新中国成立后的第一次全国性体操赛事,共有67名男女运动员参加,他们是日后体操运动的奠基人。

接触“真”体育

和新中国成立之初的所有行业一样,体操运动也得到了当时苏联的大力帮助,和苏联体操界的交流,让中国体操队员知道了什么是真正的体操运动。

1953年,苏联国家体操队来华访问,在清华大学体育场训练。那里有当时中国最好的体操器械,可在苏联人眼里除了跳马外,都不符合标准。直到苏联人的器械运到后,中方才见到了标准的体操器材。在见到了平衡木后,所有中方人员都在琢磨比赛时运动员怎么上去,最后决定做一个小梯子放在平衡木边上。谁知比赛时,苏联女队员一跳就上去了。这套器械后来成为中国制造体操器械的样板。

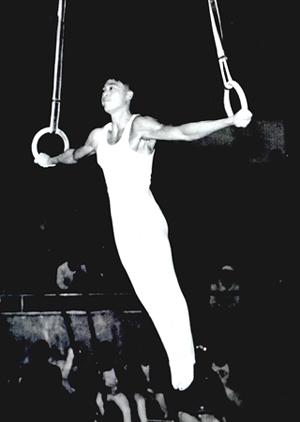

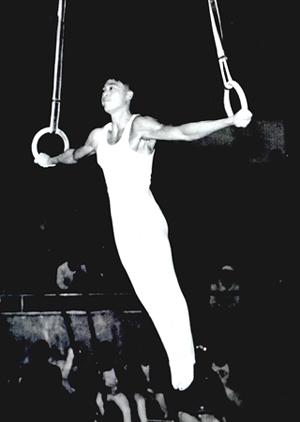

由第15届奥运会男子全能冠军朱卡林、平衡木冠军查洛娃率领的苏联体操队的22名运动员都是运动健将,陆恩淳清楚地记得,朱卡林表演单杠“大车轮”接直体后空翻下的场面:一撒手,一个非常漂亮的空翻直飞蓝天,整个身体在单杠杠梁以上,飘起来了。在此之前,陆恩淳一直认为自己单杠已经做得不错了,其实高度只高出杠子水平面一点而已。苏联运动员的表演完全颠覆了中国体操队、民众对于体操运动的认识。

那次苏联队在7个城市表演了20场,观众共计519000人,并做了示范练习4次,报告会7场。后有评价说,这次长达一个半月的访问,标志着中国近代体操运动的结束,现代体操运动的开端。

苏联队建议让中国运动员、教练员到苏联培训,并预言到1956年中国体操运动员便可以参加第16届奥运会。中央体委为此挑了11名男队员10名女队员组成中央体委竞技指导科,包括田径、游泳等项目。

1953年11月17日,中国国家体操队在天津市重庆道100号成立。共21名队员,平均年龄超过20岁——在现在的体操运动看来已是“超龄”,无领队、无教练,陆恩淳被任命为队长。训练场地就是室外食堂的大席棚,饭后搬开桌椅,放上一个鞍马,把鞍环去掉就当跳马用,而高低杠则是由双杠升高其中一根代替。从苏联回国的田径教练黄健负责训练身体素质、讲理论。

第二年,国家队搬到了北京,入住中央体育学院。苏联专家凯里舍夫为运动员讲解苏联体操3级、2级运动员各项规定动作和理论课。当时训练的主要指导思想就是把苏联的体操训练方法学到手。

训练在体院的新体操馆,晚上有电灯,冬天有暖气。苏联国家体操队访华时带的器材都由贺龙批准放在此处。“很多人羡慕我们常有西红柿炒鸡蛋吃。”陆恩淳对本刊说。即使在自然灾害期间,全国也有两类人——飞行员和专业运动员能吃上伙食专灶。

1955年6月,中国体操队派出17人去莫斯科斯大林体育学院学习,陆恩淳也在其中。他们从国家体委出国装备部门打借条借出大衣、毛料运动服、国徽等物品后,坐上“安二”(撒农药用的小飞机)前往苏联。

训练共4个月,主要学习第16届奥运会体操规定动作,并增加一些个人自选动作难度。同时还学习运动技术形成的理论、周期训练法、大运动量训练法等。

苏联著名的体操教练普洛特金等人帮助中国运动员,朱卡林等人常来共同训练。

回国前,苏联教练对中国体操队进行了规定动作测试,虽然分数不高,但苏联教练认为刚刚起步的中国体操队能不停顿做下来就是胜利。

无法实现的奥运梦

1955年8月,中国参加了波兰华沙举行的第二届国际青年友谊运动会体操比赛,这是中国体操运动员第一次参加国际比赛。由于水平太差,有位裁判甚至在中国运动员做动作时,只顾低头喝汽水,做完了,打个低分了事。

而中国体操队的最终目标是要参加1956年的奥运会。1月,中方再次从苏联请教练指导训练。在10月10日举行的奥运会体操选拔赛中,陆恩淳独得个人全能、双杠、鞍马3项亚军。选拔赛结束后,他接到通知,到北京体育馆南三楼贵宾室试穿奥运国服。贺龙叼着大烟斗坐在沙发上,看着面前走过的穿着各自项目运动服的运动员,不时对颜色、样式提具体意见。

一切就绪,中国体育代表团前往广州,进驻二沙头训练基地,等待出发。

1956年11月22日,第16届奥运会开幕当日,中国政府宣布抵制,以表对允许台湾参赛的抗议。在广州的中国体育代表团就地解散。之后,陆恩淳只能随队在广州、上海、合肥、杭州等地表演,等待下届奥运会。

1958年“大跃进”中,体育界提出了“破除迷信,解放思想,反对训练中的保守思想和娇骄二气”。在这种违反运动规律思想的指导下,体育界开始“一天三遍功”。练习成套动作从30套到80套,练习单个动作1000次到2000次,数量越多越好。实在练不动了,就在一边击鼓助威。

因局部运动量过大引起伤病,陆恩淳后来查出右肘肱骨内上髁掉下一块骨片,卡在了肘关节处。陆不愿开刀,只能采取保守治疗,最终不得不结束运动生涯。

翻看老照片,陆恩淳能清楚地向本刊记者介绍与他同辈的每一个体操运动员的现况,“他们都为体操做出了贡献,可绝大多数都没能参加奥运会。”

(本文部分内容引自《中国体操运动史》《体操收藏背后的故事》)

比如啤酒厂,1994年投资一个多亿,但是直到2006年都年年亏损。啤酒厂经理王国欣告诉记者,每年光折旧费、利息就得800多万。高的时候达到年亏3000多万元。

另一方面,南街村一直所依赖的轻工业,利润日渐稀薄。

这种情况下,1999年左右,南街村曾谋划上市。

尽管在2006年初接受《中国新闻周刊》记者采访时,王宏斌还坚决否认南街村会上市,坚持南街村不会实行股份制(只有股份制企业才能上市)。但是,2008年2月,当他再接受记者采访时,这个说法却有了根本性的改变,他说:上市也不过就是一个资本运作手段。

实际情况是,从1999年起,南街村集团效益年年下滑,到2004年时,甚至一度连工人的工资都发不出来了,很多生产线不得不停工。上市不得不告停。

在2008年年初,王宏斌向《中国新闻周刊》记者坦承,他们还没有放弃上市的念头,在条件成熟的情况下,将把效益比较好的几个制药厂打包上市。

“南街的道路是正确的,我们不怕失败”

南街村所面临的困境不仅仅是经营困难。

南街村今天似乎又回到了1984年讨论最基本的信念的时候。

当时,原本已经基本实现机械化的南街村农业反而又出现解放前的一头牛、笨犁笨耙的耕作方式。承包到个人的砖瓦厂、面粉厂,在给承包者带来利润的时候,却给村民和村集体带来相当的麻烦。给承包者打工要不到工资的农民开始埋怨村集体,并且四处告状。

1984年,当年的党支部书记王宏斌召集党支部会议。讨论问题如下:

南街村为什么要办企业?

为了挣钱。

咱挣钱了目的是想干啥?

让南街人富起来。

咱南街这个钱怎样才能挣出来?

选好项目,要办好企业,要出好产品,要占领市场,要选有技术的人管理企业,要选有开拓精神的人管理企业,要选那懂经营、善管理的人管理企业。

单具备这些条件,但即使企业自身效益再好,最后的效益还会落到少数人手里怎么办?

我们还缺一个全心全意为人民服务的人。

咱们拿什么内容把南街的党员干部都武装成全心全意为人民服务的人呢?

讨论至此变成对精神信仰的寻求。

“当时扒来找去找不着精神上的支柱。因为那个时候邓小平理论还没形成,两个文明一起抓的精神也还没传到我们支部。”王宏斌说。新的找不到,就找找老的吧,于是找到孔子那里,“我们就用孔孟之道教育人吧。”但是,孔孟之道尽管说是中华民族的优秀文化遗产,里面有不少东西是不符合今天现实的,也有不少封建迷信甚至是错误的。而往国外去寻找,又遭到大家的反对。“于是我们只得又把毛泽东思想端了出来,这反而得到大家的认同,因为我们都是过来人,对毛泽东思想感情深,又亲身体验过毛泽东思想的威力。”王宏斌回忆说。

在企业,王宏斌制定了“倾向一线”的方案(向一线工人倾斜、向技术人员倾斜、向外地工人倾斜、向脏累险倾斜)。一个一线工人,在繁忙的季节,一个月能拿到上千元(计件工资),但是一个总经理,却只能拿到300元。这一点,记者得到张盘德和啤酒厂经理王国欣的确认。

作为熟人社会的南街村主要靠精神激励为主,物质奖励为辅。但是,2007年带领啤酒厂扭亏为盈(有了20万的纯利润)的王国欣说,表扬超过一百遍,那就有些问题了。

而且,人们仍然要问,南街村的发展是建立在剥夺外来工人剩余价值的基础之上?

另外,责权利的不完全统一,一度造成极大的浪费。对于免费为南街村村民提供医疗服务的南街村医院而言,2007年加强管理,力主节约,一年就省下了100万元。这对三千多村民的南街村来说并不是一个小数目。

而且一度,在南街村的企业里,还出现过内外勾结,里面的职工和外面谋划共同损公肥私的事。直到后来王宏斌意识到问题的严重性,大力开展整风运动才有所改善。

这种集体精神与市场利益的冲突,注定将一直伴随着王宏斌和他的南街村。现在,王宏斌在媒体面前谨慎地保持着低调:“南街只是一个村。(在中国)搞集体经济的有八千多个村,一个村影响不了一个国家。”

但是同时,他又说:“我们认为南街走的道路是正确的,是共同富裕,是正义的,我们是不怕失败的。