创新所需的“王”牌知识结构

摘 要:知识的数量与创新不是正相关,创新活动决定于创新者的知识结构。笔者在对比创新的知识层次模式理论的基础上提出了有实践指导意义的知识结构理论——“王”牌知识结构模型。

关键词: 创新知识结构“王”牌

众多的研究已经表明,知识的数量与创新不是正相关,创新活动决定于个体知识的质量,也就是创新者的知识结构。

但是,一个人应该具备什么样的知识结构才最利于发展自己的创新性呢?众多的学者从不同的角度进行了研究,得出了许多有价值的成果。

一、知识层次模式理论

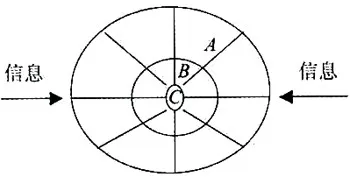

通过对知识的获取过程进行分析,创造学家庄寿强提出了创新的知识层次模式理论。这种观点认为,个体在知识获取过程中,由于对于不同知识的记忆程度和理解程度是不一样的,因而不同的知识在个体头脑中就形成了不同的层次。如图:

图中,一个外来的知识信息通过人的感官,通过听课或阅读材料、参考资料等途径进入大脑之中,经过多次刺激后便形成记忆,转化为知识。随着一个人学习的反复和深入,对知识的理解和记忆不断增强,其知识在头脑中的层次就不断提高。这种升高的变化在模式图中的反映是先由A级经过中间B级而后上升为C级。一般说来,A、B两级知识比较肤浅,在运用时难于灵活自如,不能前后连串的贯通(模式图中用许多分割线条来表示),它们对于创新课题的解决只具有原型启发作用。而C级知识则能够融会贯通并熟练应用,其内部几乎没有什么阻隔之处(模式图中没有画出分割的线条)。比如,各学科的专家所具有的专业知识应属于C级知识。因此,C级知识能够在创新活动中直接解决创新难题。庄寿强的研究还表明,虽然A、B两个层次的知识在创新活动的作用大致相同,但B级知识的掌握却比A级要花费多得多的时间和精力,而且,还常常影响干扰C级知识的应用,不利于很好地进行创新活动。

由上述可知,创新性人才的知识层次结构应是:适当拓宽A级知识的知识面,同时适当地增加C级知识的宽度。(由于人的时间和精力有限,其C级知识的面不可能很宽),而最好少一些B级知识。

二、 “王”牌知识结构模式

从各门学科的相互关系的角度来看。80年代中期,针对传统教育中形成的大学生“I”型知识结构的弊端,有的学者提出大学生的创新知识结构应该是“T”型、“开”型结构等等。但是,这些理论在论述其内部各要素的关系时,都只笼统地指出它们之间可以相互转化这一现象,至于如何转化、依靠什么转化等问题却没能得到很好的说明,结果会使人产生这样的感觉:它们之间的转化关系是间断的、跳跃性的。这显然不符合知识积累中所固有的从量变到质变的规律。由于有这种现象存在,这些理论在指导人们学习和积累知识时无疑会有所不及,难于构建其完善的创新知识结构。

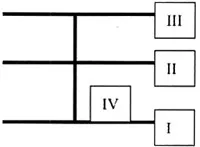

在此,作者试提出一种希望能对人们构建知识结构更有实践指导意义的知识结构理论——“王”牌知识结构模型。具体内涵如图:

注:I部分知识指基础知识

II部分知识指专业知识

III部分知识指综合知识

IV部分知识指方法论知识

图中,最下面的一横代表I部分知识,它是指个体的基础知识,主要包括语言、哲学、数学、计算机等方面的知识,它们是创新知识结构中的四大支柱,是个体建构创新所需知识大厦的基础。

中间一横代表II部分知识,它是指个体的专业知识。由于创新对象的无限性、对象属性的无限性,某主体不可能在人类社会活动的所有的领域都进行创新,不同的领域需要不同的专门知识。因此,个体要在某一具体领域进行创新,就必须在其所具备的基础知识之上钻研专业知识。

最上面一横代表III 部分知识,即个体所具有的综合知识,也可称其为集合性知识,它是个体依据具体创新问题的不同,将其拥有的知识(包括I部和II部分)进行重组、编码而得。它能直接应用在创新实践活动中。

中间一竖代表IV部分知识,它是指个体所应具备的方法论知识,其核心部分是指创造学方面的知识。这部分知识在传统的知识观里被人们忽视了,至少说被教育界忽视了。因此,1997年初世界经济合作与发展组织(OECD)在关于“科学技术和产业展望”的报告中提出了“以知识为基础的经济”即知识经济的概念后,也重新界定了“知识”的内涵和外延。这种经过人类重新认识的知识包括了4个方面,即Know-what(事实知识);Know-why(原理和规律知识);Know-how(技能知识);Know-who(知道源头的知识)。在这里,就将方法论知识的地位和作用鲜明的提了出来。而且,我们还认为由于人们长时期对这一部知识缺乏研究和掌握,现在更应该明确地提出这样的观点:现成的结论固然是重要的,但更重要的是得出结论的过程;现成的真理固然是重要的,但更重要的是发现真理的方法。

在“王”牌知识结构中,I、II、III、IV部分知识都有自己的特点,并且,密切相关。II部分知识只有在拥有I部分知识的基础上进行学习而得;III部分知识则只有在创新实践活动中通过IV部分知识的指导由I、II部分知识重组、编码而得。这种各部分知识相互作用的过程,就是我们常说的从“无专业――有专业——超专业”的发展过程。这个发展过程是符合辩证法的规律的。某个体知识的在开始时是无法分专业的,这时的知识(I部分知识),其具体功能只能是认识事物,而无法解决具体的问题。当基础知识(I部分知识)通过方法论知识(IV部分知识)的指导应用到解决具体问题的活动中时,他就开始了专业知识(II部分知识)的学习。这个过程可以说是个体的知识结构建构过程的第一次飞跃。随着专业学习的加深,人们在方法论知识的指导下解决某领域的具体问题时会发现,每一个问题的解决都需要无数个专业的知识。于是,就需要将许多多种专业知识集合起来进行编码、重组,这时,个体的知识结构的建构就发生了第二次飞跃。经过两次飞跃,个体的创新知识结构的构建就完成了否定之否定的过程,其完善的创新知识结构就初步建立起来了。

这种知识结构及其建构过程,在诺贝尔奖获得者美国的赫伯特•西蒙身上表现得最为典型。

西蒙在20岁时获得文学学士学位,从27-63岁,36年中他先后获得四个学科的九个博士学位,(包括两个哲学博士学位,两个科学博士学位、四个法学博士学位、一个经济学博士学位)。

可以说,他具有深厚的基础知识(I部分知识),并对专业知识(II部分知识)也有精深的钻研。后来,他在考察市政管理时,发现经济学、管理学和组织理论没有截然界限,它们的共同主题是人的理性,人是怎样思考的,也就是人类的决策机制问题,于是,他的知识开始由I、II部分知识向III部分知识飞跃,他已经将其整个知识都集合在研究“人类理性问题”之上,并且,开始在许多貌似无关的领域间进行综合开发和创新,取得了辉煌的成就。

1969年,西蒙获得美国心理学会杰出贡献奖;1975年,获得计算机界的最高奖——图灵奖;1978年获得了诺贝尔经济学奖。

西蒙的知识结构就是一种典型的“王”牌知识结构,西蒙所取得的辉煌成就就是“王”牌知识结构应用到创新实践活动中所发挥出的显著效果。

作者单位:上海理工大学

(编辑 雨露)

参考文献:

[1]彭宗祥 徐卫主编.大学生创新创造读本[M].上海:华东理工大学