加快苏北工业化进程的路径选择

摘要:本文运用人均GDP、三次产业结构、第一产业从业人员比、轻重工业比、人口城市化率五个指标对苏北各市现阶段工业化水平进行了分析,并在此基础上,从加大科技投入、大力培植优势产业、深化南北挂钩、壮大民营经济、加快推进苏北沿海开发和营造良好发展环境等方面,就加快苏北工业化进程展开阐述。

关键词:苏北;工业化;工业化进程

一、工业化的涵义及评价指标

1.工业化的涵义

迄今为止,工业化没有统一的定义。一般而言,工业化有狭义和广义之分。狭义的工业化定义认为,工业化是工业(特别是制造业)在国民经济中比重不断上升的过程。如A.K.Bagchi在《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中认为工业化是一个过程,其基本特征是:“首先,一般来说,国民收入中制造业活动或第二产业所占比例提高了;其次,在制造业或第二产业就业的劳动人口比例一般也有增加的趋势。在这两种比例增加的同时,除了暂时的中断以外,整个人口的人均收入也增加了”。广义的工业化定义,如著名发展经济学家张培刚在《农业与工业化》中将工业化定义为,“工业化是一系列基本生产函数连续发生变化的过程”,后来又将工业化定义修改完善为“国民经济中一系列基本的生产函数(或生产要素组合方式)连续发生由低级到高级的突破性变化(或变革)的过程”。张培刚将工业化的特征概括为,一是生产技术的突出变化,具体表现为以机器生产代替手工劳动;二是各个层次经济结构的变化,包括农业产值和就业比重的相对下降或工业产值和就业比重的上升;三是生产组织的变化;四是经济制度和文化的相应变化。?

2.工业化评价指标

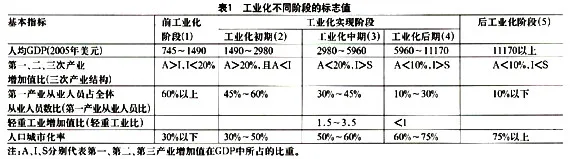

西方关于工业化的理论主要有霍夫曼工业结构4阶段理论、科林·克拉克的“配第-克拉克定理”和钱纳里的人均收入6阶段理论等。根据经典工业化理论,衡量一个国家或地区的工业化水平,一般可以从经济发展水平、产业结构、就业结构、工业结构和空间结构等方面来进行。经济发展水平方面,选择人均GDP为基本指标;产业结构方面,选择第一、二、三次产业增加值比为基本指标;就业结构方面,选择第一产业从业人员占全体从业人员数比为基本指标;工业结构方面,选择轻重工业增加值比为基本指标;空间结构方面,选择人口城市化率为基本指标。然后,再主要依照参照钱纳里等人的划分方法,将工业化划分为前工业化阶段、工业化实现阶段(工业化初期、中期和后期)、后工业化阶段三个阶段。最后,结合相关理论研究和国际经验估计确定工业化不同阶段的标志值(表1)。

说明:

(1)目前钱纳里的划分标准在中国学术界有很大争议。笔者认为,中国经济发展和工业化进程有自己的特殊性,在经济结构上与钱纳里标准也有较大差异,这种标准不能完全反映中国工业化进程的实际情况,但人均GDP水平与工业化程度成正比,人均GDP水平越高,工业化程度越高这一点是无疑的。

(2)霍夫曼定理中工业分类标准,使用消费资料工业和资本品工业的划分近似于我国轻重工业的划分,因此本文用轻重工业增加值比例近似替代霍夫比例。

(3)上述5个工业化评价指标中,以人均GDP、产业结构、第一产业从业人员比三个指标为工业化评价主指标,轻重工业比、人口城市化率两个指标为工业化评价辅助指标。

二、苏北工业化进程分析

1.经济发展水平分析

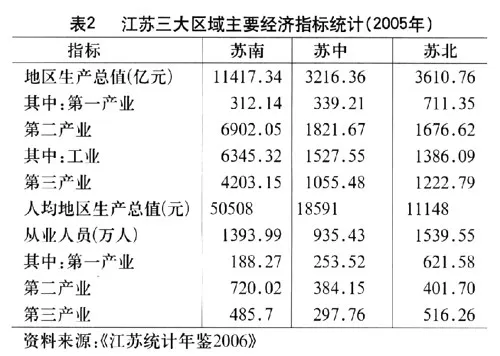

2005年,苏北五市生产总值为3610.76亿元,增长12.13%,人均GDP达11148元,增长11.44%,按现行汇率折算达1360.89美元(表2)。

2006年,徐州、淮安、盐城、连云港、宿迁五市的地区生产总值分别为1428.91、651.06、1174.26、527.38、359亿元;人均GDP分别为16258、13155、14657、11656、6276元;按现行汇率折算人均GDP分别为2084、1687、1946、1493、805美元。

需说明的是,通过人民币与美元汇率计算出的人均GDP 美元值与其他国家比较并不能准确反映我国发展的真实水平。一般认为,通过美元汇率计算的人均水平明显偏低,而用购买力平价计算出的人均水平又高估了中国的人均发展水平,中国实际人均水平应在两者之间。据研究,中国实际人均水平大体是用美元汇率计算人均水平的1.5倍以上。因此,本文对苏北地区的经济发展水平进行分析时,人均GDP的数值以实际数值的1.5倍计算。根据钱纳里的人均收入6阶段理论,可以判断出苏北地区总体仍处于工业化初期,其中徐州市、盐城市已进入工业化中期;淮安市、连云港市处于工业化初期向中期过渡阶段;宿迁市仍处于工业化初期。

2.产业结构分析

2005年,苏北五市第一产业增加值711.35亿元,增长9.56%,第二产业增加值1676.62亿元,增长11.81%,第三产业增加值1222.79亿元,增长14.15%,三次产业结构为19.7:46.4:33.9(表2)。2006年,苏北五市三次产业结构调整为17.8:47.8:34.3。

2006年,徐州市三次产业结构为12.7:51.9:35.4;淮安市三次产业结构为19:46.9:34.1;盐城市三次产业结构为20.9:45.7:33.4;连云港市三次产业结构为18.2:45.9:35.9;宿迁市三次产业结构为38:27:35。

从产业结构指标分析,苏北地区处于工业化中期,其中徐州市、淮安市、连云港三市处于工业化中期,盐城市处于工业化初期向中期过渡阶段,宿迁市则处于工业化初期。

3.就业结构分析

2005年,苏北地区三产从业人员数分别为621.58、401.7、516.26万人,其中第一产业从业人员数占全体从业人员数40.4%(表5)。2005年,徐州、淮安、盐城、连云港、宿迁五市的第一产业从业人员数占全体从业人员数的比例分别为40.39%、40.79%、36.48%、43.8%、41.65%(表6)。从就业结构指标分析,苏北五市均处于工业化中期。

4.工业结构

2005年,苏北轻重工业增加值比为44.8:55.2,霍夫曼比例为0.81(表2)。2006年,徐州、淮安、盐城、连云港、宿迁五市的轻重工业增加值比分别为37.3:62.7、46.9:53.1、44.4:55.6、49.3:50.7、58.8:41.2,霍夫曼比例分别为0.59、0.88、0.8、0.97、1.43(表3)。从苏北地区霍夫曼比例判断,苏北除宿迁市外的四市均处于工业化发展的第四阶段,即重工业化阶段。

需要说明的是,由于我国在经济发展初期便采用重工业化战略,使得工业结构过分重工业化,用霍夫曼系数来描述苏北地区的工业化进程有一定的高估成份;同时由于所用资料未包括小工业,而小工业多属轻工业,也使得计算出的霍夫曼系数较实际偏低。因此,本文仅将轻重工业比作为工业化进程判断的一个辅助指标。

5.空间结构分析

2005年,苏北五市人口城市化率为39.5%(表2)。2006年,徐州市、淮安市、盐城市、连云港市、宿迁市的人口城市化率分别为44.8%、38.4%、43.2%、39%、32.4%(表3)。从空间结构指标分析,苏北地区及苏北五市均处于工业化初期,其中徐州、盐城两市城市化率接近50%,处于工业化初期向中期过渡阶段。

从人均GDP、三次产业结构及第一产业从业人员比三个工业化评价主要指标分析,苏北地区总体上处于工业化初期向中期过渡阶段,其中徐州市已进入工业化中期,盐城市处于工业化初期向中期过渡阶段,在未来1-2年,盐城市将进入工业化中期;淮安市、连云港、宿迁三个城市目前仍处于工业化初期,预计到2010年,淮安市及连云港两市将进入工业化中期。

三、苏北工业化进程中存在的主要问题

近年来,苏北经济的发展取得了较大的成就,区域经济发展跃上了一个新台阶,经济发展保持着较好的势头。但由于发展起点低,经济基础薄弱,苏北工业化进程与苏南的差距在进一步加大。目前,在苏北工业化的推进过程中,主要存在以下问题:

1.经济总量小,工业经济规模偏小

经济总量指标主要体现在GDP总量上。2005年,苏北地区生产总值、人均生产总值为3610.76亿元、11148元,分别是苏南地区31.63%、19.79%。与苏南相比,工业经济规模偏小,是苏北经济发展的一个主要制约因素(表2)。2005年,苏北规模以上工业企业数为71