制度变迁与我国非营利组织的兴起

【摘要】非营利组织作为政府和企业以外的第三种社会组织形式之一,在当前人类社会活动的不同领域正发挥着不可或缺的作用。近年来,非营利组织在我国也逐步发展起来,但国内外学者对于我国非营利组织兴起的原因却缺乏合理的解释。笔者利用基于博弈理论的制度变迁很好地解释了我国非营利组织兴起的深层次原因和我国非营利组织的多样性。

20世纪是社会创新层出不穷的一个时代。然而,令人费解的是,在很大程度上20世纪最值得人们记取的一次社会创新依然处在人们的视线之外。这个创新就是公民社会部门,它是最近十几年才出现的,是私人组织、非营利组织和非政府组织的集合体。它几乎存在于世界的每一个角落,它为公民在追求公共目标的过程中得以发挥个人的主动性和创造性提供了中介。长期以来,公共部门与私人部门两部门模式成了我们对现代社会的主要认识——“市场”与“国家”,这使得非营利部门在很大程度上隐而不见。

一、西方非营利组织的兴起及理论解释

关于非营利组织的兴起,西方学者表示了充分关注,构建了许多不同的起源理论。例如美国经济学家伯顿·韦斯布罗德(Burton A. Weisbrod,1974)的“政府失灵”(government failure)理论;美国法律经济学家亨利·汉斯曼(Henry B. Hansmann,1980)的“契约失灵”(contract failure)理论;Salamon则从“志愿主义失灵”(voluntary failure)的观点出发,提出非营利组织与政府的“互相依赖理论”(Interdependent Theory)或“第三政府理论”(“委托政府理论”)(the Third-Party Government Theory);吉德伦、克莱默和赛拉蒙(Gidron,Kramer,Salamon,1992)等人提出的政府——非营利组织关系的类型学理论;罗伯特·伍思努(Robert Wuthnow,1991)的政府、市场、志愿部门相互依赖理论;而社会学者如DiMaggio与Anheier从资源依赖、组织形态与制度主义观点审视非营利组织的组成与规模及其跨国比较的差异;Douglas从政治学的理论观点论述非营利组织存在的价值与功能;近几年来,Salamon与Anheier则以41个国家的跨国比较资料,尝试建构一个更为全面性的非营利组织“社会起源理论”(Theory of Social Origins),以解释历史、政治、经济等变量如何影响这些国家非营利组织的规模、组成及经费来源。

二、我国非营利组织的兴起及理论回顾

我国在改革开放以前,政府是全能型的,它几乎成了社会公共事务管理的惟一主体,非营利组织的发展受到抑制。改革开放后,我国经济、政治、社会生活以及文化观念发生了巨大的变化。在社会生活方面最为引人瞩目的变化之一,就是出现了为数众多的以“社会团体”为代表的非营利组织。这些新生的“社会团体”引起国内外学者的莫大兴趣。学者们从不同的理论视角出发,运用不同的经验调查素材,对中国社团的缘起、发育、功用等进行了多方描述。早在上世纪90年代前期,国内已有学者对之进行研究。而自欧伊·简(Oi Jean)引进“地方法团主义”(local corporatism)概念来分析中国社会生活的变化、格登·怀特(G.White,1996)声称从中国地方性社团中发现了某种复苏的“市民社会”(civil society)的萌芽以来,国内外的研究者们对于此种“社团现象”更是形成了两派不同的观点。西方社会科学界“国家中心主义”与“社会中心主义”的对峙在中国社团研究领域中也产生了巨大的回声。此外,在这两个对峙的派别之旁,许慧文(Viviene Shue)在其有关中国当代慈善事业的独树一帜的研究中,提出了改革后中国慈善事业及相关社团组织的三种不同的生存模式,由此可以看到比较明显的多元取向,或者说,在把握当代中国社团组织的性质上透显出某种游移不定的倾向。

而沈原等在肯定了以上学者的研究成果后,利用“制度的形同质异”(Institutional Isomorphism)概念工具,从制度环境与组织互动的角度去理解中国的社团组织,揭示了其源起和变异的实际逻辑。秦晖认为中国现阶段的“政府失灵”与“市场失灵”,主要还是“传统政府失灵”与“传统市场失灵”的问题(即公益方面的市场失灵和私益方面的政府失灵),与西方福利国家的“政府失灵”和“市场失灵”有着本质的区别。田凯也对西方学者关于非营利组织兴起的一些理论是否适合中国国情提出了质疑。田凯通过对中国慈善组织与政府关系的研究,用“组织外形化”表达了类似于沈原“形同质异”的观点。

虽然国内学者已经开始对中国非营利组织的兴起表现出浓厚的研究热情,但从目前的研究成果来看,学者们几乎毫无例外地将中国社团的发育归因于改革后中国社会中“混合经济”的形成和“社会结构中异质性因素”的出现。就沈原的“形同质异”论和田凯的“组织外形化”观点来讲,他们更多的将研究焦点集中于组织所表现出来的外在形式以及与政府间关系的转变,而没有在更深的层次上探索我国非营利组织兴起的原因。因此,笔者认为,在国内外理论缺乏解释力度的前提下,有必要对中国非营利组织的缘起建立一套适合中国国情的理论。

三、我国非营利组织兴起的理论重构

现代社会学的先驱杜克海姆曾经定义社会学为“关于制度的科学”。而制度分析理论认为,制度是制度参与人——个体、组织和国家进行博弈所达到的均衡。因此,自从博弈论引入社会科学分析之后,一个可以分析历史行为者在路径依赖情况下采取的策略对制度形成的影响的分析框架就出现了。

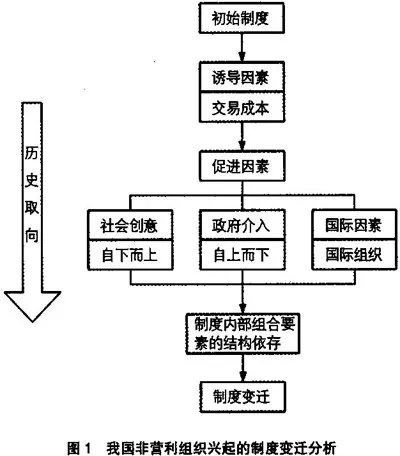

博弈论的基础是理性选择。当理性人在最大化偏好的时候,需要相互合作,而合作中又存在着冲突。为了实现合作的潜在利益和有效地解决合作中的冲突,理性人发明了各种各样的制度规范他们的行为。科斯在其经典文献《社会成本问题》的最后谈到:“只有得大于失的行为才是人们所追求的”。科斯定理隐含的一个重要逻辑就是,制度变迁的关键在于如何减少制度所带来的交易成本,如果制度变迁不能减少交易成本,那么这种变迁后的制度绩效就受到影响。虽然如此,但戴维斯和诺斯(1994)指出,即使出现了制度创新的预期收益大于预期成本这种情形,也会因为制度变迁中的利益摩擦和阻滞因素,在原有制度与创新制度确立之间会存在较长的时间间隔。这就是社会制度进化的路径依赖性,它表明进化过程不一定能立即带来最佳的传统和制度。那么,传统的社会是否只有永远处于帕累托劣势均衡呢?是不是具有向更优习惯和制度进化的可能性呢?按照青木昌彦等人的研究,促进制度变迁有三种重要机制:一是社会的创意和实验;二是政府的政策性介入;三是与不同习惯的社会的交流。

具体到中国改革开放以来的非营利组织,大致可以看到三种不同的取向,一种是被称为自下而上的非营利组织;另一种被称为自上而下的非营利组织;最后一种为国际性非营利组织。鉴于自下而上和自上而下是目前中国最主要的两类非营利组织形式,因此下文着重对这两类非营利组织进行探讨。

首先看自下而上非营利组织的产生。中国改革开放特别是经济体制改革后游离出大量分散的民间资源,其中一些资源(我们称其为慈善资源)的获取成本很低,但又不适合直接以政府和市场的形式加以利用的,于是出现了一种既不同于政府组织和又不同于企业组织的另一种组织形式来承接,这种组织就是非营利组织。因此,慈善资源的产生为非营利组织的产生奠定了一定的物质基础。而当时具有一些开明思想的精英式人物的出现促成了这类组织的形成。他们理所当然成为组织的组织者和倡导者。他们动员媒体和各种社会力量,利用来自民间的各种资源,瞄准一定的社会问题开展积极的活动。

我们的问题是,对于这类非营利组织,国家是如何在与这些新生力量进行制度博弈的过程中使制度变迁满足双方的需求以达到一种制度均衡?国家和社会关于制度博弈的一个突出特征就是渐进性,而这一特征来自于双方的合作行为,这种合作符合社会和国家双方的利益和意愿,是一种“互动——共生——依存”的过程。那么这一合作过程在制度博弈中是如何实现的?合作博弈与非合作博弈虽然存在着种种区别,但在社会制度博弈中二者是一种辨证的关系,非合作是合作的基础。当博弈涉及到国家这一作为制度整体代表的参与人的时候,分析制度变迁的博弈就必须考虑合作博弈这一形式。在历史的长河中,我们可以看到,除了极端专制的政体外,很难发现国家与社会的绝对不合作,这样既能避免社会危机,又能推动社会进步。但是合作博弈也是博弈,双方虽然强调团体的理性,但是由于各自都有自己清晰的支付函数,也就是成本,因此,我们在考察这一制度博弈时,并不会因为强调这种合作而忽略对抗,而是考察对抗的策略如何达到一种对双方有利的均衡。这种博弈关系在现实中的表现形式就是国家对自下而上的非营利组织制定较高的准入门槛以及大量的规章制度。在这一约束条件下,双方再相应地调整自己的函数参数,以使各自的效用达到最大化。

然后看自上而下非营利组织的产生。政府是社会中最重要的组织形式。政府与其他组织形式最重要的区别在于,它是一种在给定区域内对合法使用强制性手段具有垄断权的组织。作为合法使用强制力的垄断者,政府能够最终单方面决定什么样的制度将存在。但是,政府的统治行为和方式受到合法性的约束,其统治的有效性很大程度上取决于社会成员服从和忠诚的概率。如果政府没有足够的行动能力解决公众关注的社会问题,实现对于社会的良好治理,就在公众面前显示了治理能力的低下,政府面临着合法性危机。作为一个理性的行动者,政府会采用一切可能被社会认可的手段来获取新的资源,消除统治中的不确定性,使统治合法化。政府通过税收和发行公债等合法方式要么不能获得更多的资源,要么交易成本太高。因此,政府在获得的资源不足以支持其行动的有效性的情况下,政府会寻求新的、交易成本更低的资源获得方式。即在内部分化出非营利组织这种新的不同于政府的组织形式,以便以合法的却交易成本低得多的手段获取慈善资源。由此看来,自上而下的非营利组织产生于急剧变迁的制度环境给政府带来的治理危机。它们在很大程度上是政府为利用慈善资源而受到制度环境的合法性约束下内生的结果,而不是纯粹的体制外事物。

对自上而下产生的非营利组织而言,它们具有转型时期典型的双重属性:一方面具有模拟政府的行政性或自上而下的官僚性,另一方面又具有逐步增强的自治性,以及基于不同利益形成的面向市场和社会不断增长的自我意识、自我利益维护、自我主张、自主决策的冲动。这样双重属性形成两种相互对立的力量:回归政府的行政化倾向和走向民间的自治化倾向。前者表现为这类组织对于自上而下的各种资源,包括编制、预算、职能、地位等依然有着强烈的依赖,会在各种适当的场合努力靠近政府机关并积极谋求来自上面的庇护和特权;后者则表现为随着这类组织的成长,他们越来越感受到来自政府的干预过多及其严重的束缚,会积极谋求在资源配置上的自主权,并努力争取来自政府之外的各种有利的资源。从变迁的过程来看,只有当政府认识到自己的过度介入与非营利部门发展之间的矛盾积累到一定程度之后,政府才会考虑约束自己的介入行为,给予非营利组织一定程度的自主权。从目前看来,这个认知过程还有相当长的路要走。

由此可见,我国非营利组织的产生沿着三条不同的路径进行,其组织形式的多样性是制度变迁过程中,制度由高交易成本向低交易成本的转换过程中不同促进因素作用的结果。其演进过程如图1所示。

四、结语

20世纪后期兴起的“全球社团革命”试图在市场与国家、政治与经济之外寻求解决人类所面临问题的第三种方法,由此导致既非市场又非政府的非营利组织快速发展及其作用的迅速扩大。近些年来,我国的非营利组织顺应时代潮流更是蓬勃发展,并且已经在一些社会问题突出的领域,如环境保护、扶贫帮困等方面,发挥出其特有的重要作用。对于这支新生的社会组织,国内外不少学者对于它的起源表现出浓厚的研究热情,并给出了许多理论表述,但总的来说不甚理想。本文基于博弈的制度变迁分析不仅能解释我国非营利组织兴起的原因,而且对组织的多样性也能作了出合理的解释。相对既有的理论,这一理论对我国非营利组织的兴起更具合理性。