选举立法的成本问题与对策

2004年,全国人大常委会对《选举法》作了修改,在新的选举法颁布后,从2006年开始,全国开始了县乡统一换届选举。本文以公共选择理论为研究方法,探讨选举法及其修改的成本以及它对选民的影响问题。

一、理性选民的成本收益分析

选举是人民主权的行使方式,民主政治的基石,没有选举的民主政治是不可想象的。根据契约论和公共选择理论,选举既是为“社会契约”续约,也是为社会提供公共物品的过程。而从根本上来说,人们之所以参加选举,是为了保证理性个人的收益。这种收益既包含民主政治价值的长期贴现,也包含政府换届的现期收益。参加投票选举既是民主政体的正当化需要,也是理性选民权衡收益成本的过程。而如果让一个理性选民去参加选举,个人的计算又是建立在什么基础之上呢?

关于理性个人参加选举的动力分析,公共选择理论家们已经作了多方面的回答,比如,奥尔森在比较大集团和小集团行动逻辑上指出,人们在为社会提供公共物品的时候,都有搭便车的激励,人们都想坐享公共物品的成果,而将成本转移给他人。他在《集体行动的逻辑》中概括到,“根据集体物品的定义,一旦集体中的任一个体为自己提供了集体物品,就不可能把集团中的其他成员排除在对这种集体物品的享用之外。由于一个个体成员这样只能获得他为获取更多的集体物品而支出的费用所带来的部分收益,他在达到对集团整体来说是最优数量之前就会停止购买集体物品。另外,一个集团成员从他人那里免费得到的集体物品会进一步降低他自己支付成本来提供那一物品的动力。因此,集团越大,它提供的集体物品的数量就会越低于最优数量。”[1]也就是说,越是很多人的集体行动,人们越是搭便车而不提供公共物品的激励。那么如何让人们参加集体行动和选举呢?奥尔森认为,提供“选择性激励” 是促使人们参加集体行动的一个重要方法。因为选择性激励可以弥补人们所付出的成本。唐斯则认为,选举中只有存在着政党候选人的差异基础上,理性选民才会投票。理性选民在选举时会对候选人进行比较,如果认为候选人具有差异,而参加投票的收益足以抵消参加投票的成本,理性选民会选择投票,否则就会选择弃权。

理性选民的成本收益分析要求选举立法必须最大限度地提高选民的收益预期,降低选民的选举成本。

在选民的收益预期上,应当使选民认识到,他(她)所选择的候选人能够代表为他(她)带来收益。当然,正如前文所言,这种收益既可以是民主政治的长期贴现收益,也可以是眼前利益。但无论如何,候选人要有竞争力,能够为国家、为社会做出实实在在的贡献,从而提高选民的长期收益率;此外,当选民个人或某个选民群体受到不公正对待时,作为代表能够为选民主持公道,积极向政府反映问题,这就是选民的眼前利益。从这个角度分析,选举立法应当在候选人提名、选拔方面做出进一步完善。本文的第三个部分将详细论述。

为了提高选民的收益预期,选举立法可以考虑对选民采取“选择性激励”,这种“选择性激励”应当主要是正向激励,而不是惩罚。比如,可以规定选举日全民公休,举办庆祝活动等等,让选民觉得参加选举既是完成政治义务,又是一件很有意义的事。

选民参加选举的成本首先表现在收集信息的成本上。这种信息,既包括有关选举的程序安排信息,也包括候选人情况的信息。我国历来重视动员选民参加选举。每次直接选举时,各选区都有声势浩大的动员,这为选民安排自己的选举提供了时间。在候选人的情况公布上,过去我们的做法是以书面和口头介绍为主,选民对候选人的情况不了解,这增大了选民收集候选人信息的成本。新修改的选举法第三十三条规定,选举委员会可以组织候选人与选民见面,回答选民的问题。这在很大程度上降低了选民收集候选人信息的成本,使选举工作更加透明和公开,是我国选举立法和民主进程的一个进步。在选举实践中,如何落实这一规定,既需要各地进一步实践总结,省级人大也可以作进一步探索。

二、外部成本与决策成本

上述选民收集信息的成本相当于决策成本的一个方面。决策成本既包括收集信息的成本,也包括讨价还价的成本。而选民参加选举的成本既包括决策成本,也包括外部成本。

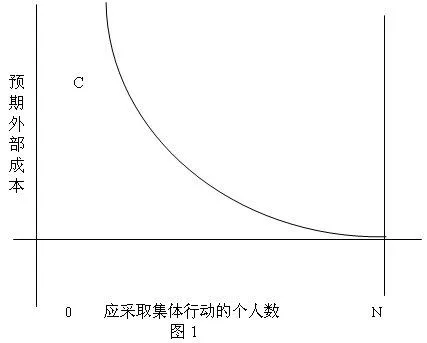

外部成本源于“外部性”。在经济学视野中,所谓“外部性”是指企业或个人向市场之外的其他人所加的成本或利益,利益是正外部性,成本是负外部性[2]。选举中的外部成本是指其他人强加给个人的负的外部性。比如,某选区一个选民小组有100个选民,如果采取简单多数规则决定正式候选人,49个人提出李四,51个人提出张三,则49个人就被另外51个人强加了外部成本。而如果有99个人同意推举张三作为候选人,只有李四1人不同意,则李四就被其它99人强加了外部成本。如果100人全体一致同意张三作为正式候选人,则没有1个人被强加了外部成本。选民的外部成本随着决策人数接近全体一致同意而趋向为零。该表述可用外部成本函数图表示[3]。

(参加决策的人数越多,外部成本越少。在图1中,随着应采取集体行动人数的增加,预期外部成本降低,如果集合有N的人数,当有N个人被同意参加集体行动时,则每个人的预期外部成本为零)

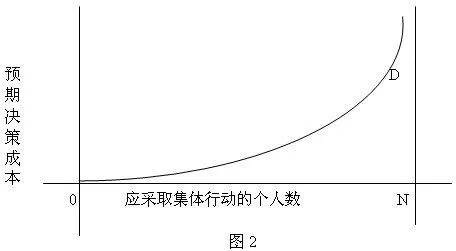

所谓决策成本,除了信息成本外,就是讨价还价成本。100个选民为了协商确定一个候选人,如果每个选民都提出一个候选人人选,采取全体一致同意规则,任何个人不同意,决策都达不成,这样每个人被赋予了超强谈判地位,决策成本非常巨大。如果采取简单多数规则或者相对多数规则,则决策成本就会相应下降。该表述可用决策成本函数图2表示[4]。

(参加集体决策的人数越多,集体决策成本越大)

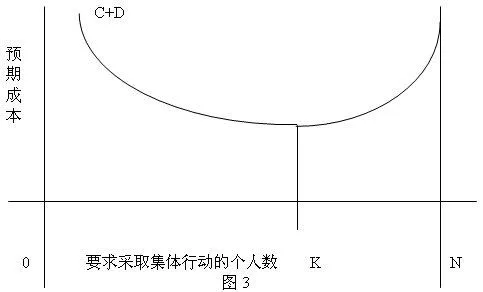

纵向叠加外部成本函数和决策成本函数,对于个人最优或最有效的决策规则,是由那条作为结果的曲线上的最低点所呈示的规则[5]。图3是对这一点的说明:在作集体决定时,个人将选择那种要求群体中有K/N的人达成一致的规则。

上图说明,在K点上,预期外部成本和决策成本之和最低。

人类订立契约和建立国家很大程度上是为了减少个人所预期的外部成本。从个人所预期的外部成本来看,导致集体行动所要求的人数越少,外部成本越高。就极端情况而言,如果任何一个人都可以要求集体行动,则他就几乎不考虑他个人行动所导致的边际成本。因为他的边际成本只是集体总边际成本的一部分,而他得到的收益则可能是总收益的全部。比如,某位代表提出一项议案,将他公司所在社区道路重新修建,如果这条道路只通向他公司所在地,而只要该代表提出议案政府就应当执行的话,则他几乎花费很少的决策成本就得到了几乎全部收益。由于每个人都可以要求集体行动,则每个人在私利的驱动下都会去这么做,这样,外部成本就可能非常巨大。而当采取集体行动所要求的人数越来越多时,外部成本就会逐步降低。比如,对于代表的议案不是代表一个人说了算,必须要议案审查委员会或者某个专门委员会审议并必须付诸表决,则对他人可能造成的外部成本就降低了。

法律是公民行动的准绳和指引。规则的制定应充分考虑到它所规范对象行动的成本,充分考虑到规则的制定导致的外部成本和决策成本,权衡利弊,找出使总成本最低的“K”点。

三、问题与对策分析

我国选举规则包括宪法、组织法和选举法等国家法以及各省、自治区、直辖市制定的选举实施细则。在我国选举规则中,比较突出的立法成本有如下几个方面。

确定代表大会代表名额的成本问题。代表名额越多,越接近直接选举,这样对选民造成的预期外部成本将相对减少,而决策成本将会增大。以省一级人大代表名额为例,代表名额最高不得超过1000名(全国人大代表名额最高限为3000人)。河南省是我国第一人口大省,该省十届人大代表名额数为939名。这么多人大代表如果进行决策,其决策成本将会是巨大的。如果代表大会有多项议案,这些议案又涉及各个局部利益的调整,很难想象939名代表如何达成多数一致。在代表大会中,代表的人数的比例是如此之大(不计基数,省人大代表每15万人增加一名人大代表),外部成本的降低幅度是非常微弱的,而决策成本则随着每增加一名代表而快速上升,除非决策规则的涵盖面降低,比如从三分之二多数降到简单多数,再降到三分之一相对等等,否则决策成本的增加不是外部成本的减少所能抵消的。

如果单从决策成