“青春”进行式

钱亦蕉

“青春”是不老的传说,它存在于我们每个人的记忆里。青春易逝,但它却是永恒的命题。

一

“青春”是现代的发明——它是现代启蒙知识分子、政治家和文学家表述的产物。不仅现代中国如此,这是最近两个世纪中非常引人注目的世界性现象。

欧洲古典文学中的英雄人物如阿基琉斯、赫克托尔、俄底修斯都是成年人,甚至丹麦王子哈姆雷特,据意大利文学理论家莫瑞蒂的判断,也是一个30岁以上的中年人。但从18世纪下半期开始,在法国大革命发生前后,欧洲文学中出现了一类新的人物,他们具有着鲜明的青年身份,如威廉•麦斯特、于连•索黑尔、大卫•科波菲尔……莫瑞蒂认为,正是这些青年人物为欧洲现代文化确立了一个新的象征符號——青春,以描写青年的精神发展为主题的“成长小说”(Bildungsroman)也藉此兴起。

现代中国青春话语的发生与发展是在现代西方势力扩张的国际背景下展开的。1900年,身处异域的梁启超借鉴意大利革命家马志尼的“少年意大利”(Young Italy)计划,首倡“少年中国说”。新文化运动的元老陈独秀在随后也倡导起“新青年”的概念,而周作人在《祖先崇拜》一文中也提出要废弃祖先崇拜,而尊重“子孙”。随着“青春”的被发现,“青春”不再被视作无关宏旨的过渡年龄,反倒被看成是人生中最重要的阶段,它意味着无限的发展可能性,是生活中最为多姿多彩的元素。

“青春”化身为中国现代性的主体,它体现着永无止境的历史动力,使现代中国自强自新的欲望不断延续乃至不断再造。在梁启超之后的一个世纪里,在我们称之为“现代中国”的这个话语空间中,充斥着形形色色的青春论述。多少代中国知识分子、作家、政治家都选择“青春”这一符号来寄托他们对政治革命、文化变革、民族复兴和美好生活的渴望。“青春”遂与“新”、“启蒙”、“革命”、“新中国”等重大的现代意识形态神话融为一体,成为后者的形象载体。

现代中国的青春话语萌发于政治想象的层面,却逐步涵盖文化表述的各个领域,直至成为现代中国的一个经久不衰的神话。中国现当代文学的发生与发展过程中充满了“青春”的形象与声音。有茅盾、叶绍钧等人的成长小说如《虹》和《倪焕之》,对于五四一代青年经验的历史化叙述;有巴金借小说《灭亡》、《新生》等宣扬安那其理想过程中树立的“青春崇拜”;更有社会主义英雄成长小说确立起来的青年规训,最典型的莫过于杨沫的《青春之歌》;再如红卫兵的“胡涂乱抹”(张承志的小说)、知识青年的“青春祭”(张暖忻拍摄的电影),以及随之而来的“玩的就是心跳”的“动物凶猛”(王朔的作品),乃至“像卫慧那样疯狂”的“上海宝贝”(70后作家卫慧的两部小说);当然还有海峡彼岸“寂寞的十七岁”(白先勇作品)、“野孩子”(张大春的小说)和在“世纪末的华丽”(朱天文的短篇小说)中悄然老去的时尚男女……

二

如果说文学作品中的“青春”还只是对知识阶层的启蒙和召唤,那么影视作品中的“青春”表达影响了从田野到都市中的所有人群。

“青春”是当下社会精神的一种表达方式。王蒙的《青春万岁》用集体舞、篝火晚会、中学生蓬勃向上的学习面貌渲染了50年代初期的火热和跳动着的时代脉搏。虽然黄蜀芹将其拍摄成同名电影已在80年代,但是这种激越的情感和明丽的色彩与改革开放初期的社会精神是多么的吻合,所以即使当时告别的并不是30年前的黑暗,信仰的也不再是30年前的理想,但影片还是感染了无数的青年和他们的父辈。“青春万岁”本身就像一个符号,定格在80年代急速变化、思潮喷发的背景上。对于“青春”的发现和赞美,喻示着与传统的决裂和面向未来的无限憧憬。

然而,到了80年代中期以后,“青春万岁”已经不是主旋律了,《你别无选择》(刘索拉的先锋小说)中的“迷惘的一代”和“一无所有”(崔健的成名作)的摇滚青年,成为“青春”的另类象征。等到王朔作品甚嚣尘上的时候,“顽主”们的价值观是“躲避崇高”,“青春”神话遭到彻底的解构,“青春”不再浪漫。

《动物凶猛》被改编成影片《阳光灿烂的日子》,姜文加入了不少个人的经验在里面。青春的困惑与“文革”后期的破灭交织在一起,政治和个人生活空间的双重无政府状态下,这些部队大院的孩子,整天游手好闲、聚众滋事,而他们也就在这扭曲的时代和虚无的疯狂里成长。“阳光”的背后是阴影,《阳光灿烂的日子》打动人的正是在单纯的自由自在的青春记忆后面的残忍,这样的残酷意味深长。他们是拥有无限“理想”的,他们也是最绝望的,即使很多年后他们通过各种手段发迹,成了款爷,但这种虚无感仍伴随着他们。

青春的反叛和革命的虚妄,让人想到贝托鲁奇的《梦想家》,一面是火热的革命浪潮,一面是激情的青春体验,两种一样的疯狂。“青春”一方面释放出对于既有文化形态的破坏力,另一方面又充满着对理想形式的渴求,不论国界。

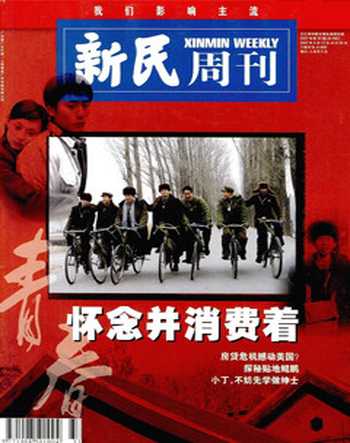

有人把姜文也列入中国第六代导演,至少从对“青春”的表达方式来说,姜文确实开了“残酷青春”的先河。第六代导演习惯于在电影里叙述自己的青春记忆,无论是王小帅的《十七岁的单车》还是娄烨的《苏州河》,都表达了一

种我们过往电影里没有看到过的“青春”。2005年,《大学生青春电影10年评判书》评出了十佳青春片,其中对《十七岁的单车》的点评是“青春充满矛盾的MTV”,对《苏州河》的评价是“女孩如诗,蜕变如河”。这些影片无疑也可称作“成长”电影,因为它关注成长的快乐和痛苦,反思长大蜕变过程中的问题。“青春”问题是整个社会动荡变化的缩影。

三

新世纪以后,“青春”又一次面临新的表征。一方面“80后”一代在现实社会中演绎着互联网创世纪青春,另一方面影视作品中的青春题材却刮起了“怀旧风”。

无论是电影《孔雀》、《青红》,还是电视剧《血色浪漫》、《与青春有关的日子》,“青春”的发生年代皆非当下,而是与那个疯狂的“红色年代”相关。因为是抒写青春而非直面时代悲剧,所以弥漫的是逝春的淡淡忧伤,而不是对非理性年代的血泪控诉。在时隐时现的“文革”背景下,青春的成长照样进行着,对于那群少年人来说,成长的喜悦和阵痛远远超过了对于时代的理解。

实践证明,这种“怀旧”已经成为“集体无意识”,编导在重复演绎的同时,观众也在重复追捧。最后一代充满理想主义的“青春”,不管洁净如《孔雀》中的姐姐,或者混乱如《与青春有关的日子》中的方言,在青春萌动的情感和性方面都显得非常纯洁,他们都与我们后来的商品经济社会中的“青春”有巨大的鸿沟。成长的痛楚往往来自青春理想的毁灭,他们必然被后来的生活所吞灭。

虽然《与青春有关的日子》中也有王朔小说的影子,但当年王朔对“青春”的解构却不复存在。叶京的电视剧很大程度上把青春的残酷一面放在了这些发小离开大院(青春诞生地)之后,是在商品社会里的“经济犯罪”让他们面对残酷,对于早年无拘无束又骚动不安的大院生活,他还是充满了人文的怀念,并且沾沾自得。从这点来说,叶京远远不如姜文。王朔的这段“青春”,在被反复表达后,已经语义含混,不再拥有最初的力量。当时的私人化表达,在如今几乎成为“大合唱”,只要看《血色浪漫》与《与青春有关的日子》的记忆雷同就可以了。

现在对于过去时代的解读,总带着今天的时代烙印,原本残忍的东西也有可能变得浪漫,原本的意义也有可能消解得无影无踪。当然,后现代的“青春”,需要更新的一代人去发现、去表达。他们,正在成长。(本文参考了美国卫斯礼大学东亚系助理教授宋明炜的博士论文《现代中国的青春想象》)