荔枝上三角新小卷蛾幼虫的垂直分布与消长

周忠实 邓国荣

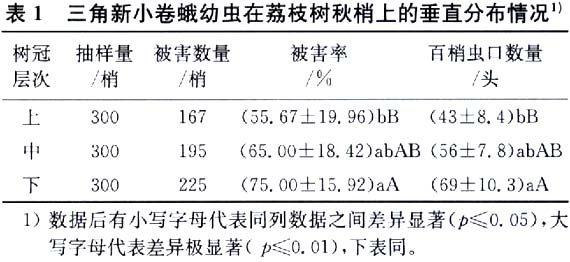

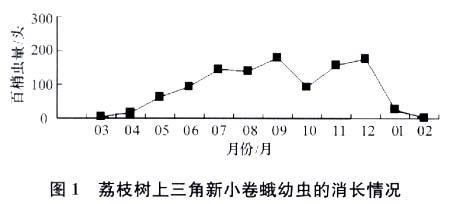

摘要通过调查,明确了三角新小卷蛾幼虫在荔枝树冠的下、中、上层的百梢虫口数量大小依次为下层>中层>上层,下层虫口数与上层虫口数的差异极显著。在荔枝园内,幼虫于9月和12月出现两个峰期,百梢虫口密度分别达179.3头和175.6头。

关键词三角新小卷蛾;生态学特性;治理策略

中图分类号S 436.67

对害虫生态学特性的研究,可为更有效地控制害虫提供依据。危害龙眼、荔枝的卷叶蛾类优势种三角新小卷蛾[Olethreutes leucaspis(Meyrick)]生态学特性,仅见三角新小卷蛾幼虫田间空间分布型及抽样技术和其在龙眼园的数量消长的研究报道,本文报道了该种小卷蛾在荔枝园的数量消长和垂直分布等生态学特性的研究结果。

1材料与方法

1.1在荔枝树上危害分布调查

以南宁市华侨投资区的里建农场荔枝园为考查地,调查品种为禾荔,树龄为定植后5~6年。调查期为果树抽发秋梢期。调查方法:选地势不同的果园,各抽查秋梢抽发整齐、均匀的果树5株,将每株树冠的垂直高度分成上、中、下3个层次,每层按东、南、西、北4个方位进行调查,每方位随机抽查5个新梢,记录被害梢数量、总叶数量、卷叶数量、幼虫个体数量,最后以百梢虫口数量作为各层虫口密度的评价标准。

1.2田间幼虫数量消长情况调查

以南宁市华侨投资区的里建农场为考查基地,选择病虫防治工作差的荔枝园为调查区。从2002年3月起,每月中、下旬各调查一次,至2003年2月结束,持续一年。采用直行跳跃式取样法,视实情每隔3~4株调查一株,调查株按东、南、西、北4个方位划分,每方位随机抽查树冠中、下层嫩梢510梢,每次抽查梢数不低于150梢,统计三角新小卷蛾幼虫数量;以时间(月)为横座标,百梢虫口数为纵座标,绘制该小卷蛾幼虫在田间的年消长曲线图。

2结果与分析

2.1幼虫在荔枝树冠上的垂直分布

幼虫对荔枝树冠的下层新梢危害最重,平均梢被害率为75.00%,百梢虫数69头;其次为中层新梢,平均害梢率为65.00%,百梢幼虫56头;上层新梢受害稍轻,被害率为55.67%,百梢幼虫43头。经差异显著性检验,各层间的被害率和幼虫密度表现为下层与上层差异极显著,而中层与下层或上层的差异不明显(表1)。出现这一现象的主要原因可能是由于此卷蛾的每代老熟幼虫多下坠地面在落叶、杂草叶片上化蛹,当成蛾羽化后飞上树冠寻找新梢产卵,下层新梢易与成虫接触所致。

2.2田间种群消长情况

三角新小卷蛾在广西南宁市、崇左市的荔枝园,全年都有发生。2、3月幼虫虫口密度低,为2.4头/百梢和5.5头/百梢。4月份,幼虫数量开始上升,全年消长情况详见图1。

图1显示,在荔枝园,5、6月幼虫数量逐步上升,7、8月百梢幼虫数可达130头以上,9月上升至百梢幼虫数179.3头,10月下降为百梢100头左右,11月和12月再上升为百梢130头和175.6头。3小结与讨论

通过调查,明确了三角新小卷蛾幼虫在荔枝树冠上的垂直分布。树冠下层、中层、上层的百梢虫口数量大小依次为:下层>中层>上层,中层虫口数量与下、上层虫口数量差异不明显,但下层虫口数量要比上层虫口数量大,差异明显。因此,在防治该小卷蛾时,荔枝树冠下层和中层是防治的关键部位。

此虫种群在田间龙眼、荔枝上的季节消长均属多峰型,但峰期出现时间有差别。在荔枝园,各峰期的百梢幼虫数量大小依次为9月和1l~12月>7—8月>10月>5—6月>2~3月。可见,9、11和12月都是防治该虫的重要时期,尤其是9月,此时虫口密度最大,又正值秋梢时期,如果防治不当,将严重影响到翌年产量。