风雪的控诉,8龄童命丧冷漠之夜

纪 尧 张 怡

没钱回家,8岁孩子徒步走进肆虐的暴风雪

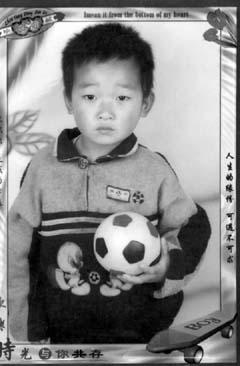

黑龙江省五大连池市朝阳乡的张成功今年35岁,他少年时曾有过大学梦,但因家境贫困一直没能实现。有了儿子后,他把梦想寄托给了下一代。儿子张晓星聪明伶俐,4岁时就能用汉语拼音给远在山东的爷爷写信。2001年7月,夫妇俩将儿子送进了学堂。

2003年初,张成功的妻子王景仙听说离家50里远的尾山小学招借读生,尾山小学的教学质量是较高的。于是,一心想让孩子上个好学校的夫妇俩跑去考察了一番。学校实行封闭管理,每两周放一次假,教学条件是不错的,只是学校的一个规定让夫妇俩感到不太舒服,那就是该校的注册生由校车接送,老师还要亲自把学生送上车,而借读生不享受这个待遇,交通问题由个人解决。

为了儿子的前程,张成功夫妇还是把张晓星送到了尾山小学。虽然学校离家远点,但儿子半个月才往返一次,来回坐长途客车就解决问题了,而且,张成功在尾山邮局作临时邮递员,每周一、三、五往返于尾山和朝阳乡之间,他可以定期去看望儿子,这多少让夫妻俩心理有了些许的安慰。

就这样,年仅7岁的张晓星离开父母,去了尾山小学借读。

张晓星住校后,王景仙无时无刻不在挂念着儿子。只要丈夫有班,王景仙就催促他去学校,给儿子捎去好吃的东西,并叮嘱儿子在学习上多用功。儿子每次回来,王景仙都要给他包饺子。全家人围坐在一起,吃着热气腾腾的饺子,听着儿子兴高采烈地讲述学校的趣事,张成功夫妇仿佛看到了美好的前景。

2004年12月9日,又到了尾山小学放假的日子。上午10点40 分左右,张晓星将准备拿回家让妈妈洗的被罩、床单和校服,装在一个布兜里,然后,背上沉甸甸的书包,从寝室出来。

这天的天气非常寒冷,最低气温达到了零下30多度,而且还下起了暴风雪,呼呼的北风裹挟着沙粒般的雪沫子扑面而来。张晓星看雪下得太大,便把书包背在了羽绒服里面。这时,尾山小学的校车载着注册生缓缓驶出校园,一溜烟地消失在雪雾中。张晓星和同村另外5个借读的同伴一道,“咯吱咯吱”地踩着厚厚的积雪走出学校,来到大门口等候由五大连池市区开往朝阳乡的长途汽车。

等车的时候,张晓星猛然想起自己身上已经没有钱了,他对一个同伴说:“哎呀,我把剩下的5块钱买本子和吃的了,没钱坐车了。”而从尾山小学到朝阳的车费正好5元钱。这时,另一个同学也说:“我的钱也花光了,咋办呀?”几个同伴你看看我,我看看你,然后开始翻自己的衣兜,但谁也没有多余的钱。这时,有两个同伴说:“我们去找寝室老师替你们借,上学时你们再还给老师。”然而,两个同伴没能借回钱来,因为老师说他们也没钱。几个孩子没了办法。

张晓星说:“没钱上车还不让人撵下来呀?”另一个身上也没钱的孩子说:“没事,咱们跟司机好好说说,回来时再补票。”张晓星叹口气:“自己把钱花了,再找别人借,还是好学生吗?”那个孩子又说:“先回家再说吧,我都要冻死了。”于是,张晓星不再做声。

张晓星他们等的这趟车,应该在12点15分左右到站,但那天由于雪大路滑,车晚点了。在暴风雪中等了一个多小时,几个孩子的脸被冻得红彤彤的,浑身直打哆嗦。张晓星的年龄最小,几个孩子看他连鼻涕都冻出来了,便帮他捂脸和搓手,生怕把他冻坏了。

过了一会儿,两个大一点的孩子离开车站去找电话,想和家里人联系。剩下4个孩子继续等车。

快到1点的时候,长途客车终于钻出雪幕缓缓而至。张晓星和另外3个孩子上了车,之后他们才发现去打电话的两个同伴还没有回来。张晓星和另一个没钱的孩子担心没有那两个大哥哥的帮助,司机会不让他们坐车,两人便从车上下来。见张晓星他们下车了,又有一个孩子也跟着下来,只有一个孩子坐这趟车走了。

两个去打电话的同伴终于回来了。但遗憾的是,他们并未和家人取得联系。5个孩子只好继续顶着漫天风雪,苦苦等候下一趟车。几个孩子都没有吃中午饭,此时已是饥肠辘辘。等了一会儿,下趟车还没有来,张晓星有些焦急地对同伴说:“我没钱,车来了也走不了,一会儿天该黑了。”说完,就开始一个人往前走。同伴冲他喊:“晓星,你走错方向了……”然而,同伴微弱的声音却被肆虐的暴风雪淹没了。

张晓星刚走,尾山小学的4名教师就走出了校门,其中就有张晓星和另外一个也没钱孩子的班主任。那个孩子的班主任关切地走到孩子身边,问他冷不冷。当听说孩子没钱坐车了,老师掏出5元钱递给他。

几个老师走远了。孩子们仍在漫天大雪里等着能把他们载回温暖的家的汽车。雪愈下愈大,风也愈刮愈大,天地间白茫茫一片,十几米之外便看不清人影。没有人能够知道,张晓星这个年仅8岁的孩子,此时在狂风暴雪里开始了怎样孤独的跋涉……

找遍了沟沟坎坎,仍没有孩子的下落

同样是这一天,家里的王景仙早早地就为儿子包好了牛肉萝卜馅饺子。快到下午1点的时候,王景仙顶着风雪来到村口,像往常一样等着儿子乘坐的长途汽车。可等了半个多小时,她也没有看见那辆汽车的影子。王景仙想:“今天雪这么大,车肯定是在路上耽搁了。自己还是先回家把水烧开,让儿子一进屋就能吃到热乎乎的饺子。”于是,王景仙匆匆赶回家,而让丈夫去村头迎接儿子。

张成功等了一会儿,终于盼来了那辆长途客车,他满心欢喜地走到车门口。以往,儿子看见爸爸或是妈妈在车门口接他,都会高兴地从车上直接扑到他们怀里撒娇。然而,这次张成功并没发现儿子的身影,只有同村的一个学生回来了。他忙问那个孩子自己的儿子怎么没回来,那孩子说:“晓星没坐这趟车,他没钱坐车了,不知道能不能坐下趟车回来。”

张成功立刻雇了一辆微型车往尾山小学方向迎过去。快到尾山农场时,迎面遇到了从尾山小学方向驶过来的又一趟长途客车。张成功将车拦下,然后上车找儿子。可是,乘客里面只有同村的另外四个孩子,根本没有张晓星,张成功一打听才知道,儿子迎着汽车开来的方向走了,压根就没有坐车。

张成功脑袋嗡地响了一下。那么小的孩子,这么冷的天走回来,还不冻坏?再说,儿子怎么能迎着汽车开来的方向走呢,那不正好走反了吗?张成功越想越害怕,急忙让自己乘坐的微型车司机往尾山小学赶。

路上,他给尾山邮局的同事打了电话,让他们通知张晓星的班主任和校长帮助找孩子。

下午3点多钟,张成功急匆匆赶到尾山小学,发现校长和许多老师都赶来了。听张成功说明情况后,校长立刻组织人员开始寻找张晓星。张成功又将电话打回家里,告诉妻子他还在找儿子。

王景仙早已把煮饺子的水烧开了好几个来回,接到丈夫的电话后,她的心一下子悬在了嗓子眼儿。王景仙的母亲住在离女儿家不远的前街,知道外孙子今天回来,也赶过来看望张晓星。老人家听说孩子找不到了,再看外面风雪弥漫的天,急得眼泪都要下来了。

此刻,尾山小学气氛骤然紧张。校长派出去的几路人马都没有发现张晓星的踪影。大家担心张晓星坐错了车,不断往周边的地方打电话,询问张晓星的下落。然而,天越来越黑了,暴风雪也越来越大了,却始终没有张晓星的消息。学校当晚就报了案,并在尾山电视台播出了寻人启事,启事后面还附了这样一句话:“该学生,学校不负责车接车送。”

张成功焦急万分,他从学校出来后,就沿着儿子走的方向走出去10多里路,找遍了沿途的小卖店和小吃部,一点也没有得到儿子的线索。直到后半夜,张成功才失望地回到家……

第二天,学校雇了四辆车,组织全校老师,继续寻找张晓星。王景仙和张成功的亲属也分成四组,每组两人,在尾山小学到朝阳乡50多里的范围内,分头进行地毯式寻找。家里只留下王景仙的母亲和弟妹,守着电话机,等待消息。

上午10点左右,王景仙和另一个亲属来到尾山农场十四队,挨家挨户地敲门,打探儿子的下落。当他们敲开一户人家,出示了儿子的照片后,这家的女主人说,前一天下午的1点半,她看见了张晓星。

这户人家也有一个和张晓星同龄的男孩,在尾山小学借读,同样坐客车回家。那天,她出来接自己的孩子,老远就看见有个男孩在暴风雪中走,起初她以为是自家孩子,连忙喊道:“儿子,儿子!”可那孩子并没有吱声。她迎上两步,却发现不是自己的儿子。孩子起初很警觉,后来才说:“我是朝阳的。”女人马上告诉他:“你走错了,越往这边走离朝阳越远。”小男孩一听,掉头就往回走。女人看孩子状态挺好,就没有多想,去接自己孩子了。

王景仙立即和丈夫取得联系,把所有找孩子的亲属都调集到这边来了,然而大家找遍了十四队的沟沟坎坎,连被遗弃的空房子、居民的柴禾垛都不放过,却仍旧没有发现张晓星的下落。天黑透了,大家只好回到租住的旅店里。

第三天,学校通知张成功和王景仙,称学生快返校上课了,老师们需要备课,不能再帮助他们找孩子了,以后找孩子的费用也得他们自己支付。张成功夫妇俩决定,就是卖房子卖地也要把孩子找回来。于是,又发动亲属们踏上了寻找张晓星的路途。

王景仙听说有个老人领了个跟张晓星差不多大的孩子在农场场部附近出现过,便在场部附近仔细找了一下午,然而仍一无所获。这天晚上,王景仙回到旅店,推开房间的门,忽然看见一个60多岁的老人在屋里坐着。她以为老人把儿子给她送回来了,不由分说,她扑通一下给老人跪下了:“谢谢你啊,菩萨,快让我看看儿子。”接着,她号啕大哭起来。王景仙的举动把老人吓了一跳,他急忙站起来往门外躲,却被王景仙死死抓住裤脚。张成功听到王景仙的哭喊声,赶紧奔过来,一问才知道,原来王景仙走错了房间。

张成功夫妇和亲友们一连找了四天,始终没有找到张晓星。第四天傍晚,王景仙的母亲因为急火攻心晕了过去,王景仙只得先回去照顾母亲。

晚上,王景仙接到张成功的电话,他语调低沉地说寻找儿子仍是一无所获。王景仙当即在电话里嘤嘤地哭起来,张成功也在那边哽咽着,说不出话来了。夫妇俩的心像被刀割一般,精神几乎崩溃。

父母认为学校有不可推卸的责任

如果不是那个猎人,也许人们还不会找到张晓星。

尾山农场有一个猎人,在一片荒郊野岭洒了一些药野兔、山鸡等小动物的药。12月13日下午2时许,猎人沿着他下药的路途巡视。当他走到尾山农场一队砖场附近的一片小树林时,发现了被冻僵的张晓星,他连忙拨打了110。

这已经是张晓星失踪的第五天了,张成功还在外面寻找儿子。下午3时,他突然接到了110电话通知,说孩子被发现了。心急如焚的张成功雇了一辆车按着110的指点赶到那片小树林。他一眼就认出蜷缩在雪地上、脸被冻得苍白如蜡的儿子。儿子双眼紧闭,睫毛上挂满了白霜,那只粉色白花的布兜放在脑袋旁边,羽绒服的领口和袖筒里灌满了白雪,头部冲着两里路开外的一队砖厂方向。张成功沿着砖厂方向望去,影影绰绰发现那里是个居民区。看得出,张晓星是想奔那片居民区去的,但他没等走到那里就倒下了。儿子是被活生生冻死的啊!张成功双眼一黑,晕倒在地……

张晓星的尸体被送到了尾山农场医院。经检查,尸体没有任何外伤,确系被冻死的。

张成功跟着亲属们回到家,他强忍悲痛,勉强挤出一丝笑对妻子说:“孩子找到了,但手冻坏了,正在医院治疗呢。”他担心妻子接受不了儿子的死讯。王景仙立即说:“手冻坏了,身子不也得冻坏了?我给他找点衣服送去。”说着,王景仙打开衣柜,将给儿子准备过年穿的新衣服、帽子、手套找了出来。看见她急切地翻箱倒柜给孩子找穿的,张成功和亲属们再也控制不住了,呜呜地哭着。王景仙感到有些莫名其妙,片刻之后她似乎明白发生了什么,抱住儿子的衣服号啕大哭起来。

处理完儿子的后事,王景仙把儿子的书包和当天拎着的布兜拿回家,用秤称了一下重量,书包竟有12.5斤重,被罩和床单、校服等也有2斤多。一想到儿子瘦小的身躯,却背负着十几斤的重物,还饿着肚子,在大雪弥漫、寒风肆虐的天气里,连续走了5个多小时,最终冻死在路上,王景仙就肝肠寸断。无论白天还是夜晚,王景仙只要一闭上眼睛,眼前就会有一个背着书包、手拎布兜、在狂风暴雪中踯躅前行的幼小身影。她虽然无法知道儿子一路上想些什么,但她敢肯定的是,面对黑暗和暴风雪,孤独无助的儿子想得最多的,一定是母亲温暖的怀抱;儿子在望着前面那片灯火倒下的瞬间,嘴里一定还会喊一声“妈妈”。 她非常后悔把一个年仅8岁、根本没有自我保护能力的孩子送到那么远的学校读书,去承受父母望子成龙的重负。

除了自己的责任,王景仙和丈夫还认为,儿子被冻死在回家的路上,尾山小学校有着不可推卸的责任。尾山本区的学生是由学校负责车接车送,并由老师随车负责护送,直到将孩子交到家长手中,而其他地方的学生却连被护送到长途客车上的最基本监护权都得不到保障;这次事故发生在学生安全上车前,理应由校方监护,但校方没尽到责任。张晓星无钱乘车,同村另两个孩子替他去向寝室老师借钱,寝室老师没有借,表现冷漠。而且,那天孩子们在风雪中等车时,从学校出来的4个老师里,就有张晓星的班主任。如果张晓星的班主任看到张晓星不在,能够问一声,引起注意,就有可能把孩子叫回来,但是,这个机会失去了。学校是10点40分放学,而最近的一趟长途客车也要在12点多钟才能到达尾山小学,张晓星已经交了伙食费,而学校食堂也开着,如果学校照看孩子吃了午饭,孩子就会有足够的体力走到砖厂前面的居民区,而不至于因体能消耗殆尽,连冻带饿,倒在离居民区只有1000米的地方。而且,学校在尾山电视台发寻人启事时,还特意加上一句:朝阳的学生,尾山小学不负责车接车送。王景仙和丈夫无法理解学校的做法,就算学校平时可以不管孩子,但那天可是下着暴风雪,8岁的孩子要回50里以外的家啊。每个有孩子的老师在那天都会想到自己的孩子冻着没有,可他们怎么就没有想到过关心一下那些和他们的孩子一样大的学生呢?

儿子死后,王景仙多次到尾山小学,向校方呼吁,以她的儿子为鉴,平等、负责、热情地对待每一个学生,不要让类似的事件在学校、在社会重演。

2005年1月份,学校期末考试后,张成功将同村5个孩子的成绩单从尾山小学捎回来。王景仙捧着丈夫没来得及送出去的成绩单,泪如雨下。这些成绩单里,原本应该有一张属于儿子的,同时也是属于她的一份骄傲,然而这一切都随着那场风雪飘逝了。想着,想着,王景仙不禁又是泪流满面……

编后:

虽然没有杀死孩子的直接凶手,可我们也看到了太多的“间接谋杀”。学校将人分成了三六九等,于是孩子们有了不同的待遇,可就是这种不平等孕育了张晓星遭遇不测的基础。如果没有张晓星的事件,也许学校的土政策仍在“飞扬跋扈”,而张晓星的离去却为它敲响了丧钟。制度的不平等和某些老师对孩子的漠视是他们不可推卸的责任。同时张晓星的父母为了所谓的“前途”,将一个7岁的孩子推出了家门,孩子独自面对生活的风险不知张成功夫妇是否已经提前考虑过。张晓星去了,他那蜷缩着的幼小身躯,和被冻得苍白如蜡的小脸,似乎都在倾诉着那个雪夜里他的心寒和委屈……