重逢初恋,在两个世界的门口

詹 妮

2005年6月23日,为了研究我新书的签约问题,我来到了阔别多年的北京。那天,因为出版社的人要晚到,我就一个人逛了逛王府井大街。我在一家卖真丝衣料的店铺前停下了脚步,正在选购之际,耳边响起了我记忆里相当熟悉的声音。我内心一惊,不禁循着声音望去,只见一个高大的中年人正在用带有浓郁美国口音的汉语同店员交谈着。他肤色黝黑、身体强壮,虽然已到中年,但是浑身上下依旧充满了活力。

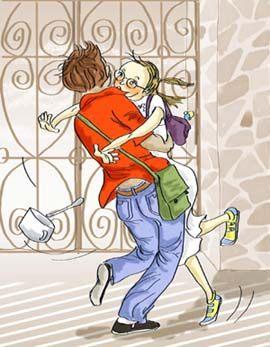

“彼得·刘!是你吗?”我惊呼了起来。而他也循着我的喊声看见了我,几秒钟后,我们拥抱在了一起。

晚上,我们约好在京伦饭店见面,他把他的妻子——一个漂亮的越南女子yinan介绍给了我。他告诉我,他是来北京与家人度假的,他刚刚在北京买了一个房子,希望他的孩子们将来到这里工作和生活。他现在在纽约做律师,但是他最喜爱的还是汉语和中国。

“我最近又迷上了太极拳,我在纽约专门拜了中国老师。现在在北京又拜了新老师,我准备退休后在美国开一个中国太极会馆以宣传中国文化。”

入夜,他的夫人先行一步离开了我们。当我们只有两个人的时候,他深情地看着我,说道:“詹妮,你难道不相信世界上真的有神灵在安排一切吗?比如今天,在那个时间、那个地点让我们再次相遇。你知道这个几率只有几亿分之一,而老天偏偏却给了我们。我不知道这在我的生活里意味着什么,但是有一点很清楚,老天再次证实了我的想法:你是改变我一生的女人……”

他的话让我的心又开始飘向了那遥远的青春记忆。一种涩涩的酸楚涌上了我的心头。我长出了一口气,对他说道:“彼得,那已经是19年前的事了吧?”

他握住了我的手,然后轻轻地放到唇边吻了一下,颤声地说道:“是的,我的中国朋友,19年了。如果我的记忆不错,那该是你的初恋吧。”

我点了点头,在他的注视下,我们都陷入了沉思……

我被刘彼得撞了个满怀

1986年,我在北京语言学院读大学。暑假一过,年轻的女辅导员便把我们几个女生召集在她的宿舍里上了一堂教育课,原因是我们班要接纳一批从美国来的短期留学生。

“外事纪律的第一条是不许接受留学生的礼物;第二条是不许单独到异性宿舍;第三条是严守交往的作息时间;第四……”辅导员说了很久。她忽然叫了我的名字:“詹妮,你负责刘彼得!”“谁是刘彼得?”“刘彼得,美籍华裔,19岁,哈佛大一学生,专攻法律……”老师在读手中预备的资料。“请问,男的女的?”我举起了右手。“叫Peter的哪有女的。”我叫了起来:“老师,我反对,不要分配年轻的给我,要老头儿、老太太、中年女子都可以,只是……”

“詹妮,我们不是在分瓜分果……”辅导员的话未说完,底下就有人接话:“也不是分肉。”闹得一阵哄笑。

第二天一早,我因前一晚熬夜读书,所以起得很迟,抹了一把脸便往食堂跑。结果,与一个人迎头撞了个满怀。我惊魂未定,胡乱中想抓住什么站住,却发现自己被一双极有力的臂膀抱住了。等回过神儿来,挣开了对方的怀抱才看清,抱住我的是一位陌生的年轻男子,高高壮壮的,穿着红色的T恤衫,皮肤黝黑,留着极简单的平头,下身是破了边的牛仔裤,一双北京倒爷喜欢穿的板鞋,肩上斜挎着一个军用大书包。

我非常生气,不是因为他撞了我一下,而是因为他竟抱住了我!于是我怒气冲冲地训斥道:“你这个人怎么回事,人撞了就撞了,还想占便宜啊!”

他竟笑着看着我,不说一句话。这时我才发现那笑容是极和善极温暖的,确切地说很有一种诱惑力。我便捡起掉在地上的饭盒,转身欲走。

“Sorry,I dont speak Chinese. Im looking for Jenny.”

天!他说他不懂汉语,他说他在找詹妮。听口音知道他是个地道的美籍人,我猛然间转过身来,开始又一次审视他,用英文问: “你是彼得·刘吗?”

他惊异地点了点头。于是我指了指自己道: “我就是你要找的詹妮。”

他年轻的瞳仁中透射出惊喜的光芒,轻快地向我道了一声:“哈罗!”然后,他指了指我手里的饭盒,微笑着说:“我想同你一起吃早餐,可以吗?”他温柔而极有礼貌地询问。

我想拒绝却找不出什么理由。进了食堂,在许多人的注视下,我的脸早红到了脖根儿。可刘彼得倒是很大方,有人行注目礼他便向人家道“你好”。不说倒好,一说,满世界都知道了他是个老外。

刘彼得从此成了我的影子

从第二天我就发现,我的生活里忽然多了一个高高大大的男生的影子:早上去食堂,有他的身影;中午排队买午餐,有他的身影;下午到图书馆,对面座位上又会不声不响地冒出他的身影;甚至晚间宿舍的长椅上也会见到他斜挎书包的身影。刚开始全校的人都会向他行注目礼,不知何时起,他已用自己温和开朗的笑意赢得了大家的默许,于是每当小男生看到他时,便招呼一声:“哟,彼得,又等詹妮吗?”

他总是十分爽快地应一声“Yes”。最后,连我的同屋也总是一看到我闷在宿舍便催:“哟,詹妮,你想让刘彼得等到天黑啊。”

每见到我,他先是笑着跟我打招呼,然后就是惯例的一句话:“詹妮,我可不可以问您一个问题?”

他有许许多多的问题。中国的女人为什么要缠脚,京戏为什么要抹花脸,剪纸是怎么剪的,风筝是怎么做的……稀奇古怪,什么都要问个清楚。有的时候连我也忍俊不禁,可他忽然会一本正经地问我:“我的问题真的那么可笑吗?”我只好闭上嘴。

有一天,他忽然问我有没有听过约翰·里侬的名字,我摇了摇头。他又问我是否知道甲壳虫乐队。我忽然想起《爱情故事》的主人公詹妮弗最喜欢的便是巴赫和甲壳虫乐队,于是点了点头。他说约翰·里侬便是那个甲壳虫乐队的头儿。这倒出乎我的意料,我不知他提这个怪歌星干嘛,于是皱起了眉头等着他说话。

“他有一首很有名的歌儿叫《想象》——想象世界上没有谁来占有财产;想象一下世界上根本没有天堂;想象一下世界上只有兄弟之爱……那样的世界该多美好!”他近乎梦呓地说。“那岂不是共产主义!”我忽然明白了。“詹妮,你真的相信世界上有共产主义?”我迷惘地看着他,不置可否。

“詹妮,信不信不重要,问题是为什么去相信。不要因为是马克思说过了,毛泽东说过了,以及你周围的人都这样说,你也就这样想。詹妮,用你自己的头脑,用你自己的心去忠实地思想、忠实地感觉,去独立地拥有你自己。詹妮,许多东西不是马上就有答案的……”

他停了下来,无可奈何地摇了摇头,不再言语。望着他,我忽然感到有一种久违了的感觉涌上心头。我发现他在我心目中已不再单纯的是一个老外、一个美国仔、一个与我属于完全不同世界的人,而是一个很知心的朋友。我鼓起勇气向他道出了憋在心中许久的话:“彼得,你也许不知道,我们这样常常在一起,许多同学会误认为你是我的男朋友。”

“难道我不是你的男朋友?”他睁大了眼睛,很是惊异。

“彼得,男朋友在中国意味着是情人的意思。这不是开玩笑的,大多数的女孩子在交男朋友的时候都要考虑到婚嫁的,所以……”

他感到很震惊,连说了好几声“上帝,上帝”。对于他这样一个在美国长大的男孩子,许多中国的习惯和传统是他没有办法理解的。

他忽然低沉了声音,向我郑重地说道:“詹妮,很抱歉,如果因为我的存在而给你招来这样多的误解,我向你道歉!您知道,在美国……”

他耸了耸肩膀,没有再往下说。那一晚,当他向我道晚安之后忽然又追加了一句:“詹妮,如果我的行为有不合乎中国习惯的地方而给你带来麻烦和不快,请您一定告诉我,并同时请你原谅。”

我轻轻地点了点头,接下来仰头看他,发现他也正注视着我,于是我们相视一笑。

初吻,如此的刻骨铭心

从那次以后,他显得小心了许多。比如他不再随便地找我,在路上见到我只是轻轻地笑一笑,点一点头。至于下一次见面的时间总是事先约好,而见面的地点也从操场上的长凳转到了他的教室。对于这种变化我感到自己实在难以接受,似乎见不到他的时间在一天天延伸,而我的烦闷与无奈也在与日俱增。我总在不知不觉之中企盼他的出现,在下意识地等着他的到来:每在路上有人喊“詹妮”,我的心便会无缘由地狂跳;每在食堂见到红色的T恤衫,我就会多望上好几眼;甚至看到同他用的类似的铝饭盒、军用书包,同他穿着一样的板鞋,同他相似的黝黑的肤色,我的心中总会有一股暖流在涌动。

我非常非常地希望能见到他,至于见到他之后会怎样,我也不知道。

可是,说过的话似乎没有办法收回来了。

星期五的傍晚,他终于来电话约我出去玩,可以想象我当时有多么的激动与喜悦。

他从计程车里挥手示意我上车。我上车后,他就笑着看我,令我十分羞涩。待我不好意思地低下头时,他才说道:“詹妮,似乎好久好久没有见到你。”我的脸更红了。“有同学看到你吗?”他忽然很关心地问。我轻轻地摇了摇头。他才吁了一口气道:“这才好,我怕我走后只把麻烦留给你。”

他提了“走”字,我心一动,不由得向他瞪起了双眼。他像意识到自己的失言似的赶紧轻轻地拍了拍我的面颊道:“去跳迪斯科好吗?”“我不太会。”“不是不会,是没精神。”他像猜透了我的心思一般,握住了我的手,不再言语。我有生以来第一次被异性紧握着双手,却没有一丝抵抗,仿佛那是一件再自然不过的事情一般,像是我的手已被他握过千百次一样。

京城最有名的舞厅总是爆满了白黑黄棕各色人。他拉我步入舞池,我的意识模模糊糊、隐隐约约地咀嚼到一丝犯罪似的苦涩,随即在一种嗡嗡的音响与五彩缤纷的灯光中渐渐消逝而去。过了一会儿,有一种极为真实的异性的气息瞬间占领了我呼吸的空间。这一刻才发现,音乐已换上了极悠扬醉人的慢步情人曲。

我不知怎样到他的臂弯之中的,只是当我意识到时,一切都是如此的自然,又如此的不可思议。直到他低下了头,吻住了我的双唇,我还未意识到有什么事情已经发生了,我的大脑在一瞬间变成了一片空白的原始地带。乐曲不知何时已停了,我们成了舞池中的最后一对伴侣,我的意识猛然间被带回现实之中。我抓起了沙发上的皮包,跑出了舞厅。我竟忍不住哭了起来。他低声问道: “在中国,我这样对女孩子不好吧?”

我断断续续地说道:“还有十天你就要走了。”他说了一声“是的”,停了一下,问道:“詹妮,你会想我吗?”我点了点头,又开始抽泣起来。

“我也一样,我怕这样呆下去,学期完了,我也离不开中国了。”这一刻,他开始吻我的头发。我的心更加酸痛,泪更无法止住了。

“詹妮,你给了我一种‘家的感觉,只是,19岁的我还背负不起这个家。请你明白,詹妮,对不起,詹妮……”

我捂上他的嘴,不让他继续往下说,泪又一串一串地滑下来……待有了勇气,我才问道:“彼得,你喜欢……喜欢我吗?”他笑了一下,轻轻地搂住我的肩道:“你该知道我为什么总跟着你,按你说的好像是你的‘影子。在美国,如果一个男子总是这样跟在一个女孩子的后面,除了喜欢是没有别的意思的。不过,我没有能力达到中国习惯上的那么严肃的程度,你明白吗?”

有一种无助的悲伤袭击了我。

那一夜,我有生以来第一次懂得了“两个世界”的含意。

周末一过,女辅导员便铁青着脸来找我。待我低头进了宿舍,她才啪的一声摔下手中的书本,向我吼道:“詹妮,你让我非常失望,上个星期五有人看到你和刘彼得牵着手从计程车中出来。保卫今天要去了你的出勤表和成绩单,你知道为什么吗?他们在暗中审查你,学校已有开除女学生的先例,你不要重蹈覆辙。告诉我,你和刘彼得之间可曾有越轨行为?”

接下来的三天我以泪洗面、食不甘味、夜不能寐,甚至无法去上课。

第四天上午,我躺在宿舍的床上发呆,突然听到有人轻轻地敲门,接下来门被轻轻地推开了,有人进来了。是彼得!是我日思夜想又怕见到的人!

“詹妮,我好担心你,我在教室里等了你三天你都没有来,问你的同屋才知道……詹妮,对不起,是我的错,是我的错,对不起!”

他跪在我的床边,头埋在自己的手掌中,停了好一会儿才抬起头看我。我发现他又要吻我,便赶紧把脸转向墙壁,背对着他道:“彼得,我们不能再见面了,要不然我会有很大很大的麻烦。你回美国吧,忘了我,忘了这里的一切,走吧,再见彼得。”

他紧紧地抓住了我的左手,把它放在自己的嘴边吻着,接下来又将其贴到他那跳动的心脏上,没有再说一句话,然后便匆匆地离开了宿舍。第二天。他便搬出了学校,听说他在首都机场附近的一个饭店里度过了最后几日。我没有为他送行,连目送他出国门的勇气都没有。

19年后,我跟他都已经是别人的妻子和丈夫了,并生活在彼此不同的世界里。人生的事就是这样,有相逢,就有别离;当我们都已意识到夜已深,虽然我们还有许多话没有说,但却必须分别的时候,我忽然想起来很久以前毛阿敏曾经唱过的一首歌:“只把聚会当成一次分手。”我向他解释了这首歌,他听后,想了一下,说:“不,我不这样想,詹妮。其实分别是为了下一次重逢。”

我看着他,说他总是那么乐观,真是一个地道的美国人。他笑了,把他在纽约的地址给了我,然后说:

“詹妮,在美国那么多年,我一直找不到自己的文化归属,是你让我找到了一个心灵之家,所以我说你是改变我一生的女孩儿。遗憾的是,当年19岁的我无法背负那个家。如果我再晚认识你十年,不,五年,一切都会不同。我第一次看到yinan的时候,是在哈佛的校园里,我想起了你。你们的眼睛、肤色和长发那么地相像,我主动去跟她打了招呼。婚后,我甚至傻傻地问她,可否认识一个叫詹妮的女孩子……”

我笑了,然后告诉他,我很开心他这样“痴情”,还告诉他,这是我听到的最好的赞美。在饭店门口,我把他的头扳了下来,对他说:“彼得,你总是那么高。19年前吻你时也是一样,觉得真费力气。现在在我们回到彼此的世界之前,我想吻你了,请配合一下……”

他笑了,羞涩地闭上了眼睛。我踮起脚尖,在他的额头上轻轻地吻了一下,说道:“再见了,我的美国大男孩儿,希望你永远不丢失你的心灵家园。”

他看着我,深情地笑了。那笑容里,没有岁月的痕迹,只有青春的纯净和温柔。