诗歌三人行

严 力 伊 沙 杜爱民

严力作品

2004年秋天

(伊拉克战争有感)

秋天用落叶朗诵自己的丰收

候鸟从刚刚写完的文章里

飞向另一篇文章的开始

再火热的历史也要接受冬天的气温

不过大部分人则在保暖的环境里

与局部地区的战争聊天

大地向天空订购用瑞雪缝制的大衣

冬麦在准备明年的面包

当树叶把一年的循环朗诵完毕

我们的视线就开阔了许多

也就看到了大自然与战争不同的寒冷

秋天的果实让我们看到了劳动的目的

凋零在证明大地需要休息

我们也该享受一下放松的筋骨

就像秋天一样躺下来享受收获

但是战后的人们还在痛苦中

忙于重建多年以前的春天

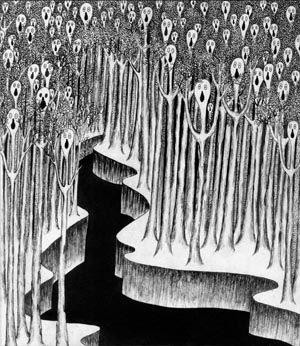

黑暗之歌

我看见了黑暗

看见了黑还在继续暗下去

负15瓦

负3天

负半年

负6个世纪

我看见了负的太阳

负的四季

负的我

我看见了黑暗对自己的信心

我看见了关灯之歌

看见了负的节奏

我看见了正负两种光明团结起来的

力量

我看见了这力量所创造的

巨大的市场

如果没有黑暗

灯泡卖给谁

电

卖给谁

还有我

谁来买我

水电费也是文化费用

电和水是人类的两根工、农业动脉

不管是流行还是不流行的生存文化

都向着我家的

客厅、卧室、厨房与厕所

汹涌而来

我老了

尝到了儿女情长与家庭和睦的滋味后

不管你走神到了什么地域

你的身体会带领你往家的方向走

我老了

那种针对异性的情网交织的爱情

已经被亲情、友情与理念的爱所替代

我老了

形而下偶尔的阳光反照

已经与花园的概念相去甚远

形而上的爱则进入奔放的无限

我老了

尽管是走在接近死亡的路上

我看见绿灯还是比看见红灯高兴

但我

还是老了

压抑和克制

如果没有压抑和克制

人类早就被自己的欲望淹没成动物了

压抑就是去学会游泳

在风浪中克制下沉的引力

只有这样

头脑才能露出水面

才能获得水面之上的自由

虽然被淹没不一定等于犯罪

但是被淹没则是成为罪犯的首要条件

锈的逻辑

哇

又是一个闷湿无比的雨天

又可以把飞出枪膛的子弹锈在空中

他被自己的激动锈在不眠的床上

电话铃突然响起

一串好消息就锈在即将来临的明天

火苗锈在蜡烛上

哭声锈在苦难下

民族和国家锈在地图里

男女锈在爱情中

毒品锈在针管里

蜜蜂锈在自己的刺上

仇恨被锈在教育和克制下

哇

罪行锈在旧书与历史中

如果明天是一个阳光明媚的晴天

被锈住的一切会不会脱缰而逃

或者后天

或者明天的下个月

他叹出还没被锈在内心的一口气:

尽管锈的风景就这样静止在铁上

这个世界

依然有上帝在我们的心中造枪造炮

麻雀

我一直以为

没有人愿意从诗或小说或文章里面出来

我一直以为

那里面有更多的地方可以避难

我一直以为

我曾有过的成千上百个我

都已进入了里面

事实也就是这样

在纸张的世界里

他们可以一尘不染

被印刷得干干净净

而历史永远穿着这些纸张的衣服

为最新的生活剪彩

事实就是这么简单

近来我发现

我的被掏空的身体条件

越来越适合麻雀

麻雀在历史之外垄断日常的世界

寂寞与繁荣的辩证

寂寞与繁荣对阵

暗处的寂寞

每一枪都能轻易地打中繁荣

繁荣流出更加繁荣的血

寂寞就有了更多妒忌的理由

于是往弹夹里又塞进一排寂寞

其实呢

所有的繁荣都在表面打工

下班后必定要回家与寂寞的睡眠共枕

诗句系列

诗人一生的努力

就是要说服神在

诗中刊登广告

他曾发誓

失败后也要向胜利撤退

那些过于平淡的人类历史时期

也会被历史课老师用来证明

这些和平埋伏着多么漂亮的危机

战争几乎用尽了人类的智慧

潜水艇甚至能让一条母鱼怀孕

我虽然很珍惜地使用嫉妒

但总也克服不了请客的习惯

思乡的情感被岁月焚烧后更会认路识途

像炊烟能沿着挑柴的路飘回自己的森林

前进

前进再前进

鞋垫是吸收资本主义脚汗的市场

中国人早就发现了

比可口可乐更流行的饮料

是人走之后的那杯凉茶

金钱只有到了一定数量之后

才能摸出它的体温

我一想到树的影子也会吸吮土地的营养

就会联想自己的许多潜能还没遭遇阳光

如果每个早晨的阳光

都能像奶粉溶化在我杯子里

那我还要不要去上班

我女儿到了咀嚼口香糖的年龄

这个年龄的气球正在咀嚼天空

文明是不能垄断的

被垄断的都是文明

尽管我是一根上吊绳

但我仍然需要另一根上吊绳来解决自己

多少强者撞在弱肉抱在一起的

墙壁上而昏倒

醒来也就成为了墙中的一块砖

伊沙作品

STOP

第一个

乘热气球

成功横渡过

大西洋的人

说自己是个

胆小怯懦的人

深度恐惧死亡

我正在言说的嘴

自动停了下来

绝对的骄傲

请一个千万富翁吃饭

(没准儿是个亿万富翁也说不定)

我这个穷诗人

也还是请得起的

也确实让他吃舒服了

可是对不起

我确实有点儿不给

这俗不可耐的时代面子

因为在此饭局之上

我总是无法打消

我面前的这个富翁

他面对我时

心中的那团自卑

酒喝多了

便吐了一大堆

视文学为粪土的鸡巴话

原谅他吧

那只是因为

他也无法消除

他的自卑

并为此而有些恼火

可怜的富人

我怪不着你

你也怪不着我

我总不能责怪自己

为什么生不逢时

还偏要把诗人做大

而你——

在一个大诗人面前的

所有自卑都是正常的

我又写到了出租司机

出租车里的收音机

正在播讲笑话

是司机们喜欢的交通台

每讲一个

我面前的那个司机

就要乐上一阵子

终于

在讲到一个灵车司机的笑话时

我也放声笑了出来

和司机一起哈哈大笑

接下来发生的一幕是

那个傻大黑粗的司机

用我没有看见的一个

灵巧而迅捷的动作

一下关掉了收音机

要亲自给我讲个笑话

他说有一对恋人

养了两只狗

给一只取名叫脸

给另一只取名叫屁股……

笑话真的很精彩

只是他拙于讲述

让我没有笑出来

而心中却有一份融融的感动

如果还有那么一个陌生人

要不计报酬地给你讲笑话

世界啊就还没有变得太坏

顿悟

不知道从何时开始

每次我看警匪片时

都会将自己的感情

置于罪犯的立场

在看完N部之后

我有了一次顿悟

明白所有罪犯的悲剧

都在于他看不清楚

他所面对的警察

背后站着一个国家

从此以后

我再不屑于

将这样的人视为

自己的对手

他的背后

站着一个国家

谛听

一只母猫在叫春

是小区里的

一只野猫

躲在冬青下的

一堆残雪上

叫春

好几夜了

我在谛听

这叫声中的凄厉

是啊

怎能不凄厉

我在谛听这

最为本质的声音

是生命的呼喊与召唤

结果

我听到了

住在同楼的一个男人

拉开窗户

冲着楼下

黑暗深处的那只母猫

骂道:“骚货!贱B!”

是的

那是一个男人

一个男性的人

汉史

汉武帝刘彻

这个小儿

争强斗狠

精力旺盛

今天斗这个

明天杀那个

他的一生

是伟大君王

辉煌的一生

在我看来

他的一生

也只败过一次

真真正正地

败给了一个男人

那便是

他不该割掉

司马迁的小鸡鸡

使之在彻骨的绝望中

用柔软的毛笔作为替代

写出比汉朝的江山

不朽多了的《史记》

我爱美国电影

在那部忘记了名字的电影上

在那家再平常不过的咖啡馆里

一个老太太逼着一个糟老头

说出一句赞美她的话

老头很不耐烦

但又十分认真地说

“亲爱的,你有德州最漂亮的私处”

老太太听了

幸福得跟个小姑娘似的

观感

观帝王剧

老想起生活中的人

活生生的人

因为他们

个个都像皇帝

那么多的中国人

确实都很像皇帝

一点儿不像的人

就像奴才

更多的时候

二者集于一身

该像啥时像啥

一般不会搞错

父亲的爱,父亲的诗

爱子如命啊

我爱子如命

亲爱的儿子

当你长大之后

发现父亲

打你小时候起

引导你吃的食物

虽然未必好吃

却都有着壮阳的功效时

你不必太过感动

父亲的爱

父亲的诗

就是这么具体实在得

有那么一点儿伟大啊

哽在喉头的疑问

上千万的犹太人死去了

成全了那么多

写东西的

拍东西的

比这更多的中国人死去了

可愣是不成全一个

写东西的

拍东西的

是不是死得还不够多

还得继续死下去才行

估计是老天爷动的手

老唐来过年

他还给我们

都认识的一位爷

带来了一个

特大喜讯

那位爷前年去兰州时

曾在一家酒巴里

因为酒后嘴欠

招来一场惨痛的毒打加身

现在

那个揍过他的家伙

突然间莫名其妙地

死球子了

估计是老天爷动的手

警察与酒鬼

开着摩托

在公路上巡逻的警察

命令一个

驾车的酒鬼

立即停车

那辆七拐八歪的车子

便停了下来

停在了公路边

警察命令酒鬼

双手上举过头

走下车来

那位酒鬼

就走下车来

让他走直线

他就走直线

可怎么走也走不直呀

第三回重走时

也还是走不直

酒鬼就那么顺势

将斜就斜

斜着走出去了

走向警察

一通暴揍

跟打小孩似的

最后的一幕是

酒鬼命令警察

在同一个地点

走直线

被揍得满脸是血

头晕目眩的警察

照样走不直

又引来一顿

更为暴怒的

毒打

来自京城诗圈里的消息,

以后就不必告知我了

原来跟着A男的B女

现在跟了C男

本属于X女的Y男

现在是和Z女

还有——

人人都在“博”

波窝——博

博客的“博”

除此无它

春天记事

《被遗忘的经典诗歌》

(先前叫《世纪诗典》)

出版了

电视台的张胖子

驾车跑来

请我吃了一顿饭

他不是诗人

原先也不是诗爱者

他仅仅是因为喜欢

我的评点文字

而进入了这些诗

吃饭的时候

张胖子眉飞色舞

滔滔不绝

端起书来

放声朗诵

十瓶啤酒不醉

五首好诗就醉了

醉了醉了

还不忘看护

那两巨册宝贝诗书

生怕被闲人顺走

——我视之为

该书出版的唯一庆典

余者皆不够劲

我心无旁骛,

抱定一个写字不放,

是因为鄙视这样的一生

20岁时

因为青春期的性苦闷

确实写过一点幼稚的玩意

在京沪两地卖上几千本

就被夸耀为“名动中华”

一不留神竟成了先驱者

30岁时

外敌入侵,大敌当前

偌大中国已经放不下

偌小的一张书桌

坐着写是有罪的

不写成为一个伟大的借口

40岁时

抗战胜利,内战爆发

当然可以继续不写

因为早年作品的思想倾向

和历史紧要关头的审时度势

使之抛弃一党而投奔了另一党

50岁时

领导着新中国的文学大军

做着比写更大的贡献

不管写不写

都是在为人民服务嘛

留下过一份未完成的提纲

60岁时

变成坏人,被打翻在地

再踏上一只臭脚

发配边疆,劳动改造

人都成了可疑的人

写还怎么写呀

70岁时

平反昭雪,恢复工作

重返领导岗位

重新为人民服务

老伴成了亡妻

又娶了一个老妹

80岁时

实在干不动了

被迫退居二线

回到家居的王府大院

忽然想起自己曾经拥有过的一支笔

可那支笔已经不认得他那干巴巴的手了

90岁时

坐在一把轮椅上

回想充实而空虚的一生

望着书架上森然的典籍发呆

他在此时的焦虑

终成为最后的无效的焦虑

1972年的元宵节

一个孩子

一个和我一样大的孩子

提着一只红灯笼

在黑夜之中跑过

我第二眼

又看见他时

只见他提着的是

一个燃烧的火团

那是灯笼在燃烧

他绝望地叫唤着

仍旧在跑

在当晚的梦中

我第三次看见了他——

变成了一个火孩子

在茫茫无际的黑夜中

手里提着一轮

清冷的明月

在跑

当全人类

都在展示爱心的时候

我友中岛

是第N个

去到河南艾滋村采访的人

回北京后给我打了个电话

诉说他的恐惧和忧虑

他说他吃了他们的饭

我说没事儿

艾滋病不通过饭传染

他说他和他们睡在一间屋里

夜里吓得睡不着觉

我说没事儿

艾滋病不通过空气传染

他说万一有只蚊子或跳蚤

咬过他们再咬了他呢

他这么一说

我的眼前就出现了

一只飞来飞去的蚊子

和一只跳来跳去的跳蚤

像可爱的卡通人物

带来了彻骨的恐怖

我说那谁让你去来着

你没事儿跟着他们

瞎起什么哄啊

他说是单位硬派下来的活儿

不去的话

就会砸了饭碗

我说宁可砸了饭碗也不去

饭碗诚可贵

小命价更高

坚决不去

死也不去

最后,我对着电话

提高了嗓门教训他说——

“中岛,你狗日的

真是对自己的小命和亲人

太不负责任了!”

四十未到你已然不惑

过去你总以为成功

就是过年放炮

听响、听响

不断地听响

现在你体会到了

成功之后的成功

其实是一片哑然

是万籁俱寂

是故人开始变得

躲躲闪闪

瞧着你说上一句:

“没意思!”

而你的不惑在于你

准备更加起劲地没意思下去

网上奴,N代奴,永生奴

这个B在骂我

这个B骂我的理由

听起来颇有一点新意

他说我的诗让他看到了

“我也有写诗的潜质”

什么鸡巴

“哀其不幸,怒其不争”

我他妈真想把这孙子

从网吧里揪出来

当场给剁了

春雪

在我做好了准备

走进春天的时候

又下了一场雪

每一场雪

都会带来好心情

它让我祈祷——

老天爷

为明天早上的自杀者

再下上一场吧

他们需要

这一声声

同志叫得我七窍生烟

在一个矿工出身的江苏作家

所写的反腐题材的电视剧里

女检察长把公安局长喊成

“XX同志”

公安局长把市委书记喊成

“XX同志”

市委书记把市长喊成

“XX同志”

市长把副省长喊成

“XX同志”

他们相互之间都叫

“XX同志”

当面这样称呼

背后提及时

也是这样称呼

有意思的是

他们把剧中坏人

——那些腐败分子

也叫“XX同志”

那意思大概是

犯了错误的同志

也是同志嘛

我注意到

对于那个

关键时刻做了好事的

秃头流氓

就不曾这样叫过

因为是非党群众么

因为他不够级别么

啊——!!!!!

难道说我们的党是同志组成的党么

难道说我们的政府是同志组成的政府么

难道说我们的国家是同志组成的国家么

这一声声同志叫得我七窍生烟

让我这个闲人看客

也像个左派诗人似的顿足捶胸大声疾呼:

“同志们啊!请举起你们森林一般的手臂

——制止!”

影帝是这样出炉的

五位候选人的片子

我都没有看过

但却倾向明显

我希望其中的

那个黑人当选

因为我知道

如果是他上台领奖

定能说出一番

精彩的话来

(是在此前的另一个

颁奖典礼上见识的)

等到宣布

果然是他

成为今年的奥斯卡

新鲜出炉的影帝

他也果然

如我所愿

出语精彩

相当精彩

精彩指数高达

大洋彼岸的中国娱记

听不出好的程度

(他们在次日的报纸上写

今夜无亮点)

正如我的诗一样

就是真正的好了

杜爱民作品

月 亮

就这样

望着我

接近我

照耀着我的泪水

不声不响

就这样

围困我

给我一种气息

让我这么坐着

经历事情

就这样

敲开我的门

让我走出房子

抬起手来

挥了三下

与诗人有关的年代

大师坐在船头行吟

被一群鲸鱼追逐

思想浮出水面

语言的零件

拆了又装

名字印在全面通用粮票上

已在江南人口稠密的省份流通

有一阵子吃中国古瓷

某个时候消失身体

冬天睡觉

夏天恋爱

大师在船头撒出一把网

看见我们的时代

盛产诗人

没有诗歌

想往家园

隔着秋雨

我看见

故乡的人们

在远处劳动

不停地摆弄着手里的农具

火车闪过之后

他们身旁的女人和孩子

依然沉默不语

岁岁月月

麦子在地里

被割倒

又长出来

人生下来

不声不响

又死去了

沿着满是泥巴和盐的道路

走回到家里

我早已分辨不清

脸上淌着的是雨水

还是泪水

只听见

埋在地底下的亲人

远远地向我跑来

风

不像水

看不见风的源头

瓷和骨头

再一次被植入泥土之中

长不出庄稼

而风

让世上的一切

刻骨铭心

年年月月

在血和眼泪里

风挥霍掉了

大地上的粮食和盐

民 歌

河水流动时

歌声回到水面上

它唱的是

重复的东西

始终的重复

接连不断

与某个故事有关

这是切肤之痛

其中包含着生命中

柔弱的部分

已经不起轻微的伤害

我所惧怕的是歌声

它让我

成为一件东西

感受着

另一件东西

正在四周

慢慢消亡

故乡的谣曲

我独自回老家

秋雨一丝一丝

从头发里往下流

我已经厌倦了路上的生活

金色的锚

低垂在船舷边再也不能移动

多么亲近的人们

如今都已离我而去

他们被埋在土里

在记忆的阳光中

同样没有声音

同样宁静而又自豪

故乡的人们

教会我用良心生活

今天晚上

谁将给我提起从前熟悉的事情

树叶在雨中作响

又从天而降

来安慰我受伤的心

和余下的时光

无题

假如我的手

搭在你肩上

从你背后

看不见它放的位置

你的胸脯

一起一伏

风让我们搂在一起

假如说不出一句话

也没有任何要说的

只有嘴唇

银打的耳环

不停地为我摇坠

假如我们要走

并且迈出了步子

路边的一切

便随之倒下

冬雪

不要叫醒安睡的婴儿

不要打扰梦里的村庄

让雪更进一步落在

北方旷野静寂的内心

炉膛中的炭火

屋顶下睁开的眼睛

还有嘴唇

雪在骨头里

慰籍往日的心事

问双手和锄头

为什么沉默

雪像灵魂一样降临

带来永久的温存

故乡的情人

天边的云

天边的风

一路上

紧靠我的头发

催促我赶着路程

流浪的帽子

孤独的心情

如今我仍然拿不出一枚戒指

套在情人的手指上

马的身子侧向一旁

马的影子指着村子

很多年前

我和仇人的女儿约好

在麦地里会面

躺在刺人的麦芒上

做爱

而黑夜里杀出无数把刀子

追赶我

在路上漂泊

路旁的树木

已在风中停止唱歌

最纯净的女子

今晚我从很远的地方跑来

你在何方

你在何方

夜行者

神秘的夜行者

你要朝向哪里

一路上

骑着跛腿的母马

始终没有言语

为什么

在靠近村庄的地方

从马匹上跳下来

轻轻摘掉

头顶的帽子

你心中暗藏着伤心的事情

就像大地胸膛

永远环绕的湖泊

夜行者

为什么在河岸旁

与我擦肩而过

为什么在大路上

同我汇合

天边浮动的月亮

你怎么也不告诉我

黑夜中响起的马蹄

是你命运里的摆钟

愿它在荒野中的奔跑

成为一支月光照耀的素歌

杯中之水

比如想到水

它在杯中

放在桌子上

离我们很近

而更多时间

我们却悄无声响

某些时候

水预示着人们与生俱来的弱点

感到它在肌肤中生成

感到它在别的方向存在

抬起手来

杯子紧握其中

有时水被喝光

有时听见

杯中之水

噼啪作响

雨中纪事

我们在街上走

因为下雨

所以没有人

我们走在雨里

像两片浮在水中的叶子

你的头发

搭在胸前和身后

风不停地拨弄着它

让人想起很多日子后面的事情

有时我想说些什么

可我已经什么也说不出来了

为了跟你贴得更近

我的身子

在秋风里

不断地转过来

又慢慢侧向一旁

村 庄

被往事淹没的村子

星空下的村子

世界已变得比内心还要安静

黑夜隐去的

是隐去的黑夜

平凡的事物

在平凡中的安睡

就像日子

曾经和睦安详

大地让村庄

躲藏在夜幕的深处

紧接着还会有看不见的

风暴和雷电

而今晚

明月降临

稻谷进仓

朴素的村子

单纯的村子

历久千年

在夜与昼交替的时候

只是闪显出瞬间的明灭

给孩子

孩子,今天早上多么安静

你就睡在昨夜

父亲和母亲的中间

为你煮好的牛奶

放在窗台上

还泛着热气

你醒来时就能看见

它就像你昨夜的呼吸

在你父亲看来

都是心灵的慰籍

孩子,父亲马上就得出门

在此前他一直注视着你

他将走过

一条一条大街

搭坐早班的汽车

赶往市郊

在天黑时候

带回来面粉、盐

和你喜爱的玩具

愿你象过冬的杨树

能够一节一节长高

怀着这样的祝福

父亲已经开始

在肮脏的大街飞跑

你的城市以西

你看见那条河了吗

就是那条浑浊的河

人们在河床上做爱

给河看身体所有的部分

当河水泛滥时

河水就淹死他们

也让他们的种子

在世界上四处漂泊

你看见那些人了吗

那些在大地上

跟在牛或马背后的人群

他们把腰

弯到了不能再弯的程度

累到了

就那么倒下

你看见那块干旱的不长东西

的土地了吗

那些矮小的疯女人

只有到了夜里

才从衣服里走出来

她们祈雨

像蛇一样

在男人身上缠来缠去

如果你看见

并且听到了什么

所有的一切

肯定都在你的城市以西

雨 声

又闻雨声

我清楚记得

这阵雨

与前一阵儿

中间隔着许多时光

记得从前

也是这个时节

雨不住地下着

淹死了所有回家的路

我只能躺在床上

听雨声

我说不清要做什么

总之想家是没有用的

雨让人疲倦

我知道家的温存

女儿在节节长高

没别的办法

我只躺在床上

日复一日听雨声

无 题

血管里响动的河流

时间回廊击碎的酒盏

肉身是杯中熟透的浆果

风是黑夜的浪子

屠刀在婴儿的身边

安睡

大地伸向天空的阶梯

始于寂寞

归于有无

谁看见了手指

在森林和目光里并排穿越

黑夜里的舞蹈

大路上的声音

灵魂在死亡里起身

正与我们一同赶路

观 察

一只手

和另一只手

梦中的情境

逃不出掌心

一些事情

在时间里相遇

另一些

擦肩而过

在路的末端

开始

在起点之前

已经结束

一条路

不过是另外一条

在词之外

堆积着另一些词

歌唱

环形的生铁

环形的木头

四季是时间的另一个车轮

我们在最中心

开始起舞旋转

歌唱友情

坚信劳动

今晚天空的幕布

都已打开

我们就坐在

天堂的阳台

每一种声音都是对每个人的关怀

每一个行动都是对世界朴实的仁爱

祝福北方

黑夜里的马匹

闪着亮光

在最深处

倒映出马的形状

鞍子的形状

花和蔓草

都已在风中隐去

不断转动的村镇

让一把破旧的吉它

永远搁弃在路中央

北方呀北方

今天晚上

在归途中

我累倒在你的胯下

全世界也仅仅围拢着

你的手掌

破碎的湖泊

半枚月亮

并排套着你的食指

依然是无法言喻的忧伤

依然是用心

也不能够触摸到的方向

北方呀北方

荒野是流浪汉的家园

房檐是穷人的天堂

你用血喂大的逆子

在南方的楼群里

被金钱这个枪手射杀

为什么今天晚上

在你的怀抱中

他衣服里暗藏的砍刀

一声也不响

北方呀北方

无际的北方

我从小的梦想

就是在梦中祝福你

走近你的各民族兄弟