少年歌手的沉浮

胡思升

一、一曲难忘

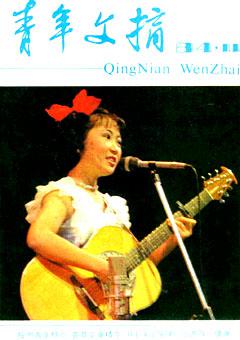

程琳,象一只洁白、纯真的小天鹅,轻盈地跳上了舞台。成万名上海观众,在现场注视着她。不计其数的电视观众,在荧光屏前等待着她。歌迷们和非歌迷们,用各自的标准和角度审视着她:多次的精神压力,以及近来肝炎病毒的侵袭,给她的歌喉,她的声情,她的形貌,带来了什么损伤,带来了什么变化?

白色,从头到脚,笼罩着17岁的程琳。头上插一朵白花,一身无袖而过膝的白纱裙,白色的半高跟鞋,难道这就是她?!从13岁开始,由于她无拘无束地放开了歌喉,多多少少的风风雨雨,过重地、过早地降临到她的身上。几起几落,沉浮升降,她也身不由主地遭遇到了。可是,在1984年的上海滩初夏之夜,呈现在听众面前的这个并非一帆风顺的少年女歌手,却仍然是那样的洁白无瑕!

她的歌声,却与前不同了。除了纯真的童音,欢乐的跳跃,更有深沉的咏叹。每个歌唱家,或多或少地会以自己的人生经历,来品尝储存着的偶尔吐出的歌词和歌曲。一首献给上海听众《酒干倘卖无》(闽南话,意思是旧瓶子有没有卖),马上使细心的观察家感到,程琳走向成熟了,或者说早熟了。

《酒干倘卖无》是《龙的传人》作者侯德健离别台湾、回大陆前夕的作品,是风靡台湾和香港的人情影片《搭错车》的主题歌曲。悲欢离合、世情冷暖,使多少台湾香港的观众在看完这部影片后感同身受而泪如雨下……:一个被遗弃的女婴,被一个卖破烂的哑巴收养为义女,相依为命的深情,弥补了生活贫困的艰辛;孤女长大成人,成为红极一时的歌星,但却受到老板的控制,不让她接触贫病交迫的义父……一个风雨交加之夜,女歌星登台演唱怀念父亲的《酒干倘卖无》,气息奄奄的老父在病床上通过收音机听到了女儿的情真词悲的心声,他安详地闭上双眼,离开了人世。

没有天哪有地,没有地哪有家,

没有家哪有你,没有你哪有我,

假如你不曾养育我,给我温暖的生活,

假如你不曾保护我,我的命运会是什么!

……………………

什么时候你再回到我身旁,让我再

和你一起唱:酒干倘卖无。

一曲难忘。程琳独特的有魅力的嗓子,吐出了悲切、深沉的父女之情,表达了人世间的不平,深深地打动了听众。《酒干倘卖无》词曲的作者侯德健沉浸在感情的波涛之间,说:“在台湾,这首主题歌曲是由著名女歌星苏芮演唱的,唱得真切动人,轰动台湾。想不到小程琳年纪轻,人生阅历浅,也唱得很动人。可以说,不下于苏芮。”

侯德健回到大陆、进入东方歌舞团后,同程琳合作演唱,已经不止一次了。《新鞋子、旧鞋子》、《你和我的明天》,这些侯德健回大陆后的作品,在北京人民大会堂,在广州的舞台上,都曾引起听众的笑声和共鸣。侯德健倡议、并得到东方歌舞团团长王昆支持而成立的“东方音乐制作中心”,正在灌制的第一张唱片、第一盘录音磁带,就是《侯德健作品选》。演唱的主角就是程琳,还有郑绪岚,歌曲的大部分是侯德健回大陆后的新作,也包括他离台前夕的临别之作《酒干倘卖无》。

程琳正在走向成熟,正在形成自己的演唱风格。有的听众,特别是爱唱歌的少女来信,认为程琳是个“幸运儿”,似乎她一放开歌喉,呈现在面前的就是铺满鲜花的锦绣之路。他们和她们想错了。艺术之路和生活之路一样,从来不是平坦的长安大街。“小小少年,很少烦恼,眼望四周阳光照。小小少年,很少烦恼,但愿永远这样好。”这是程琳经常用德、汉两种语言演唱的西德影片《英俊少年》的插曲。是啊,但愿永远这样好!想不到而又无巧不成书的是,这首插曲的另一句:“小小少年在长高,随着年龄由小变大,他的烦恼增加了”,不知怎的却在程琳的歌唱生涯中应验了。

二、第一次沉浮

程琳首次登台演唱,她的年龄刚过13岁,虽然她在这个歌剧团里是个年龄最小的二胡演奏员,却赢得了“走廊歌唱家”的绰号,但她从来没有梦想过要当一个歌唱家。

小程琳诞生在“文化大革命”夺权走向高潮的1967年,但那时的她,还是一个没有多少记忆的襁褓儿。史无前例的“框框”没有在她脑海中烙上印记。“四人帮”覆灭的那一年,她还不满10岁。思想的解放,艺术的解放,她没有她的父辈、叔伯辈、爷爷辈那么多的传统的束缚,前顾后瞻的犹豫和稳重老练的盘算。年轻人的可贵的精华,如果使用得当,就在于此。

程琳是团里的二胡演奏员,小小年纪,无忧无虑,没有牵挂,爱唱爱笑,还爱跳北京女孩子们乐此不倦的猴皮筋。她听海内外的阿姨们唱歌,她也唱,也哼,这就是“走廊歌唱家”雅号的由来。邓丽君的歌声一度颇为流行,她也哼哼过,这是事实,并非过错。

渐变导致了飞跃,并不是一下子就能被人、或者被自己发现的。她第一次上台并不是自己挤上去的,是团里的叔叔阿姨们推荐、组织的。他们想把“走廊歌唱家”变成登台的歌唱家。本来,人才就应该这样不拘一格地被推荐,被发现,被承认,使清人龚自珍的箴言“我劝天公重抖擞,不拘一格降人才”能够在神州大地成为史无前例的现实。

王付林和任一平合作,专门为程琳的首次演唱写了一首歌曲:《爸爸巡逻去西沙》。排练日子快到了。她准备了《小、螺号》《草帽歌》等中外歌曲。惊人的音乐记忆力,使得她听一遍就能记下谱子。碰巧,她的父亲从洛阳到北京来办事,父女之间有一场对话:

“爸爸,我要唱歌了。”

“别开玩笑了,人家是在骗你。”

“真的,谱子都发给我了。我要上台了。”

父亲不相信自己女儿的才能,这是常有的事。程琳当着爸爸的面,表演如何步上舞台,试唱一首闽南话的台湾民歌《望春风》。

唱完,父亲给逗乐了,说:“什么哟,什么哟,人家骗你呢,你是小孩。”

的确是一个小孩,一个有天赋的小孩。1981年10月,程琳第一次向首都的工人观众演出,为她特制了一身小海军服,精神抖擞,天真活泼。上台的一瞬间,程琳才相信这不是梦境,而是现实。报幕员介绍说:“现在由业余歌手程琳第一次向大家演唱。”

程琳刚吐出了第一句歌词:“天边升起了七彩霞……”热烈的掌声就向她迎面扑来。她唱了五首歌,鼓掌达20多次。下台后,大家围着她,惊喜地发现一个过去未被发现的歌手。虽然不成熟,还加一点过分成人味的缺点。

两个多月,演出、练歌,接受访问,电视台播放《访少年歌手程琳》的节目。程琳稚气、甜蜜的容貌,自然轻柔的歌声,为北京的歌迷们所熟悉。她小有名气了。

有人看不惯,听不惯。本来,一些人对流行歌曲的自然唱法就持有全盘否定的态度。拿着话筒,边走边唱,也被认为有失体统。程琳出现,加上她可能有一点模仿,便被人提出批评。

在程琳公开演出两个多月之后,北京一家报纸,不点名地批评程琳的歌唱犯了“挑逗”的错误。

程琳的歌声从此消失,她不能再上台演唱了,谁也没有当面向她说明她不能歌唱的理由。

三、谁是知音

程琳不能上台演唱,只好回到乐队继续拉二胡。虽然程琳的二胡,拉得也很出色,但是她的歌喉,具有更潜在的能量。然而,并不是在任何时间、任何地点和任何条件下平心静气的讲理,都是可以行得通的。

说实话,程琳的年龄、经历,使她无论从含义上、还是实践上,都不懂得什么叫“挑逗”。虽然她照样同小朋友跳猴皮筋(是哪,她才14岁),总觉得委屈,心里难受。有谁能理解一个爱好歌唱、善于歌唱的少女的心呢?!

有的。“一言堂”的时代毕竟已经过去,艺术民主的智慧正在发扬光大。

程琳悄悄地不得不离开歌坛之后,第一个给了她扎实支持的,是部队的作曲家王付林。这是在一个人最需要帮助之时的帮助。他鼓励程琳把眼光放远些,不要停止每天的练声;他的爱人石秀娟经常在家里弹琴,陪程琳练唱。他专门为程琳作曲作词,让她试唱,坚定地相信这位小歌手总会有重展歌喉之日。

还要提高文化素养,程琳认真地熟读唐诗宋词,每两天背一首。社会生活和社会现象并不象课本上、报纸上那样简单,程琳小小的年纪,开始懂得了社会主义初级阶段的复杂性,也开始学着观察周围的人们:谁是困难中的知己和事业上的知音;谁是冷若冰霜的路人和私心太重的过客。

想不到,一位画坛大师在这个时刻成为程琳的知音。在李谷一的推荐下,他听了程琳的歌唱,甚为赞赏;他得知小歌手不能登台,深感遗憾。他铺开画纸,欣然命笔,只见画面上一只小鸟站在一块石头上引吭高歌,下面是一只螃蟹。他还题词曰:“小程琳歌声天才洋溢,大有前途,赠以勉之。李苦禅八十四岁,一九八二年。”想不到,精通画意的大师却能够领略音乐的真谛!

论名,论才,李苦禅可以称得上才高望重,画坛一杰,论年龄,完全可以做程琳的爷爷。但是每当程琳去看苦老,进门和离去之时,苦老总是站立迎送,一点不摆架子,苦老的儿子李燕见状总是劝老父:“爸爸,她是个小孩嘛。”苦老依然我行我素,他大概觉得他面对的不单纯是一个幼辈,而是一个有才华的歌唱家。

歌唱家屈才,苦老到处呼吁。他见到朱逢博,希望程琳能到上海拜上海歌坛的这位名家为师。他见到王昆,要这位女伯乐收下程琳。他知道其中有障碍,亲笔给有关方面的领导同志写信。对有的人,苦老不惜屈尊哀求……。

一老一少,萍水相逢。苦老已届耄耋之年,功成名就,别无他求。但是,炉火纯青的艺术鉴赏力,使得李苦禅在走向生命之路的最后一站的时刻,艰难地但却坚定地伸出那垂老之手,发出不能埋没一个有天赋的少年的微弱的但却执着的呼声。他并不是唯独垂青程琳这一个歌坛上的强者、社会中的弱者。他做过不少类似的事,他关心社会,关心艺术,关心后起之秀。苦老一生走过的路,也并不平坦,他也有过纵有豪情在胸却不能施展抱负的辛酸体会。

好事多磨,也多助。在王昆同志的奔走下,在部队领导同志的关怀下,程琳终于被借调到了东方歌舞团。在王昆筹组的音乐会的排练过程中,程琳经常抽空去看苦禅爷爷,同他的小孙女小庆庆一起哼歌。小庆庆不谙音律,但也觉得程琳姐姐的歌声好听。

音乐会定于一个星期后,即1983年6月12日在北京展览馆剧场首演,程琳将在销声匿迹一年半之后复出,再展歌喉。苦老在家里握着程琳的手,表示一定亲临剧场。还幽默地说:“我去年送你的画,现在可以发表了。”

北京展览馆剧场首演,获得了预期的成功。程琳唱了中外歌曲《妈妈》、《童年》、《小、小少年》。在如潮的掌声中,在她少年歌手生涯的一沉一浮之后,程琳想起了不少事,不少人,她的父母,王文堂老师,王付林老师,王昆老师,她也想到了苦禅爷爷,“一定要把录相拿到他家里,播放给他听。”

不巧,悲惨的巧合发生了。程琳不知道,在他这次首演前一天,6月11日,画坛大师苦禅的心脏突发地停止了搏动,他永远地听不到程琳的歌声了。为了不影响程琳的演出,没有把这个噩耗告诉她。

程琳从舞台上欢快地跳到台后,突然听到王昆在轻声叮嘱周围的人:“先别告诉程琳。”

程琳不知底细,问:“有什么秘密,要瞒着我?”

报纸、电台已经宣告了苦老不幸去世的讣告。瞒住,不大可能了。王付林老师对程琳说:“本来不想告诉你的,等一个星期后演出结束时对你说。现在不用瞒你了,苦老昨天去世了。”

程琳的脑子一炸,第一个反应是:“这不可能,你们搞错了吧!”一个星期前,她见过苦禅爷爷,一切正常。是啊:正常和非常,是可以突然转换的,天有不测之风云啊!

程琳现在回忆不起她在受到这个晴天霹雳打击的样子。郑绪岚当时在场,追忆说:“小程琳哇哇大哭起来,撕肝裂肺地哭,一直哭到坐车回到团里。”

在你心情受到压抑的日子,在你不能纵情歌唱的时候,一个手中无权、但却胸怀正义的长者,真诚地,没有丝毫虚伪地为一个弱者执言。这是什么样的感情!古往今来,不论哪个社会,都传颂着这种纯真的人道之情。

程琳在伤痛有所平复之后,深沉地说:“我以前从来没有这样伤心过。这种哭,我一生当中不会有几次。”

轻洒的泪,并不珍贵;从心田里滴出来的泪,是16岁的程琳生活中的第一次。

四、仲夏夜的又一次风暴

北京的仲夏夜,常常有突如其来的风暴,1983年夏天,一场风暴又向她袭来。

批评的锋芒直指程琳和她的支持者。先是抨击程琳两年前的“演唱风格模仿港台歌星的韵味,情调不那么舒畅、健康”;如今她“复出”,“演唱韵味格调却依然如初”,“坚持原有的那种演唱情趣,走的是港台歌星的那条路子”。又认为程琳的复出(指的是她在东方歌舞团“东方之声”音乐会上的演唱)和“一些溢美的介绍文章”,“显然是在否定三年前的批评,这对于人才的培养、艺术的发展又有何益呢?”

“似曾相识燕归来”。凡此种种,人们并不陌生,也并不奇怪。在“左”和封建遗教的幽灵牵引下走过了那么长的路,习惯成自然,这也难怪。但是,简单化、粗暴加歪曲的手法,恰恰严重地阻碍着“人才的培养和艺术的发展”,使我们的社会丧失活力。

程琳,当然不是歌唱艺术的典范或顶峰,但也绝不是某些人士所认定的糟粕和垃圾。一个十四、五岁的少女,有第一流的乐感,她唱歌的韵味“轻柔动人”(轻柔的对立物是重、硬);有人喜欢“重、硬”,可以;有人爱听“轻、柔”,也可以。她正在成长、发展、形成自己的风格,可以让听众去鉴赏。文学艺术领域的作品,归根到底是要看群众是不是接受和欣赏。在被指责为“走老路”的两个“东方之声”音乐会上,程琳演唱的歌曲主要是添加了新的色彩的中国民歌,歌词活泼、抒情、健康,她还没有唱表达男女之恋的情歌(情歌不等于低级下流,将来也可以唱)。

那么程琳犯了什么罪,犯了什么忌呢?问题恐怕就出在所谓“港台歌星的道路和唱法”上。

香港、台湾的歌唱家、作曲家、音乐家,是中华民族音乐园地的一个重要组成部分,也对我们的音乐艺术的发展作出了自己的贡献。把“港台歌星”同反动、黄色、低级之间划等号,要么是“左”得出奇,要么是缺乏知识,二者必居其一。试问,侯德健这位台湾知名的作曲家,难道不是我们中华民族文化摇篮培育出来的人才?他的《龙的传人》以及移居大陆前后的作品,难道不是表达了亿万“龙的传人”和一切炎黄子孙的心声而将载入我国声乐艺术的史册?台湾的校园歌曲,不少作品迸发出奋发向上、清新、活泼的韵味。石慧、奚秀兰、张阴敏等香港歌星,不是受到大陆广大观众的喜爱吗?诚然,某些港台歌星的歌唱,确有迎合低级趣味和糟蹋艺术的那一部分,我们并不欣赏。但是,把港台音乐全部排斥、一概打倒,这才真正是“坚持”走已被实践证明是错误的“过去的老路”!

事实胜于雄辩。就在个别批评程琳歌唱情调“不健康”、“俗不可耐”之前的两个多月,程琳应广州太平洋影音公司之约录制的《童年的小摇车》一盒磁带中,总共18首歌曲,她纵情歌唱的是故乡的山水和祖国的早晨,是母爱的纯真和同窗的友情,是理想的追求和生活的幸福,恐怕连挑剔的人也难以从中找到靡靡之音、颓废之音、色情之音!至于她音色的柔美和轻声、气声的不时运用,又犯了哪家的哪一条法呢?

中国的歌坛,应该百花齐放,不应该用强制的方法去推行或压制一种歌唱流派和方法。西欧的芭蕾和歌剧,虽然它们曾是皇亲国戚、达官贵人的宠儿,可以拿来,让中国人欣赏,为什么西方或港台的流行歌曲唱法或新民歌唱法,不可以拿来为我们所用呢?邓丽君的发声法和唱法,也可以研究。就是爵士音乐、迪斯科音乐,其中也有可以借鉴的东西。下个命令,一概禁止,最省气力,也最不聪明。

“崇洋媚外”的帽子,使有些人产生了根深蒂固的条件反射。外来的东西,先反之一通,批它一通再说,以显示自己的“革命性”和“纯洁性”。这个教训和苦头再不认真吸取和总结,难矣哉!人口控制,企业的科学管理,民意测验,人才流动,广告宣传,乃至烫头发、化妆、穿高跟鞋、时装表演,我们都曾经慷慨激昂地作为资本主义腐朽之物而加以彻底批判,并踏上几只脚。曾几何时,我们又都加以吸收和为我所用了。

毛泽东同志1956年同音乐工作者谈话时说的多么精辟:“非驴非马也可以。骡子就是非驴非马。驴马结合是会改变形象的,不会完全不变。中国的面貌,无论是政治、经济、文化,都不应该是旧的,都应该改变。但中国的特点要保存。应该是在中国的基础上面,吸收外国的东西。应该支配起来,有机地结合。”

道理归道理,现实归现实。个别报纸的批评,使程琳又不能上台演唱了。这是她第二次被禁止发挥她的歌唱才能。程琳这个有天赋的小歌手,一夜之间,在某些人看来,又成了“低级下流”的传播者——一个小瘟神。

五、女伯乐在行动

一个篱笆三个桩。人,是需要帮助的,有时也需要保护。在程琳又一次陷入是非、恩怨的漩涡而不能自拔的时候,一双有力的手伸向了她,中国歌坛的开明之士护卫在她的身旁。

王昆唱过的歌大概比程琳说过的话还要多,这个中国歌坛的女伯乐在了解到这桩乐坛公案的前前后后之后,说:“这个官司我打定了,不能随随便便地毁了她。”

这位从延安唱喜儿唱进北京城的女歌手,不是凭一时的感情激动而说出一句硬话。她了解程琳的长处和短处,过去和现在。王昆回忆起她认识程琳的一次偶然的机缘。

那是1982年夏,东方歌舞团和程琳所在的团碰巧同乘火车从上海返回北京。

两位热心的介绍人,把程琳带到王昆的车厢里,诉说了这位小歌手的遭遇。王昆当场让程琳唱几首。程琳唱了《小螺号》,唱了黄梅戏,也唱了别的。歌坛的女伯乐顿时感到:面前的这位15岁的少女,有着一流的音乐感,自然音区很美,声音有魅力;另一方面,基本功的训练不够,音乐素养尚待薰陶。

王昆先泼一点凉水:“你有乐感,没有嗓子。你不能光唱人家的,你还要学习、提高。”

小程琳似乎看到了一线曙光,恳求说:“王昆老师,我跟你学。”

“好。”王昆是个干脆利索的人,又着重说:“我把周总理送我的话也送给你:不要跟着别人走,要走出自己的路。”

她们结识了。回北京后,程琳在业余时间拜王昆为师,练声练气。“没有气不行,中外唱法都要练气。”程琳在王昆指点下,每天早晨起来,按照规程,把气吸人丹田,练30次,王昆教她把真声和假声结合练唱……让她熟悉中国音乐的传统,广泛接触中国民歌,吸收各方面、包括外来的营养。

不久,经过不一般的努力,程琳被借调到东方歌舞团。同远征、郑绪岚、成方圆、朱明瑛、牟玄甫一样,程琳是又一个被王昆和东方歌舞团支持和培养的歌坛新秀。

在这个期间,王昆向许多方面的有关人士说明她支持程琳、培养她成才的观点,批驳一些似是而非的言论。

1984年2月20日到6月20日,前后四个月,程琳随王昆率领的东方歌舞团,到南宁、桂林、广州、深圳、上海登台演出,受到听众的热情欢迎。其间,她还到香港灌录《侯德健作品集》的唱片和磁带。

她太疲累了。可能是珍惜来之不易的歌唱的权利和机会,到处奔波,连台演唱,程琳病倒了。几次,几乎晕倒在台上和台后。肝炎病毒侵入了她的肝脏。她一点没有不快和不安。小小年纪,体力的恢复和病毒的被清扫,是可以预期的。但是,没有百分之百把握的是,还会不会引出什么莫须有的罪名呢?

六、有容乃大

一波刚平,一波又起。1983年末,经东方歌舞团同意,程琳和侯德健合作,准备在北京的一个庄重和有意义的集会上演唱侯德健回大陆后的新作《你和我的明天》。

侯德健弹着吉他,程琳拉着二胡,一起练唱海峡两岸人们的共同心声:“你生在美丽的宝岛,我长在辽阔的中原,我们俩从来没见过面,却好象你就在眼前……”

骨肉同胞的深情,统一祖国的热望,把侯德健和程琳推到首次演唱的集会上。刚要上台,节外生枝,有人记起程琳过去的“罪状”,不同意让她演出。侯德健真的生气了。健康活泼的曲调,寓意深长的歌词,同精神污染风马牛不相及。唉!中国之大,无奇不有。一件事情,总有或“左”或右的理解,会出现过头或不及的做法,甚至打着正确的旗号,干荒诞之事,侯德健乍来初到,一时难以理解。

理解的时刻终于来到了。1984年元旦,邓颖超等中央领导同志出席政协迎新会,在听完侯德健和程琳合唱《你和我的明天》、《新鞋子、旧鞋子》等歌曲后,迎上前去,表示赞许,还说要参加侯德健的合唱队。邓大姐见了小程琳,特意问候她的爸爸妈妈。

一个人才的成才,有他天赋的方面,有他自己努力的方面,也需要客观的环境。一颗良种,没有适宜的土壤,也难以破土成长。中国人绝不低能,人才济济,问题在于我们还没有完全造成一个快速成才的环境——观念条件、心理条件、体制条件、物质条件,等等。对人才的重视,谁能干就让谁干,我们不如一些外国。中年、青年及少年中的佼佼者,有某一方面的特殊才能者,有开拓精神的改革者,独立思考的先行者,往往受到非议、责难,甚至排挤和打击。国家需要人才,民族需要振兴,为什么不能容纳更多的才俊之士呢?即使有一部分人看不惯,有异议,我们也应该保护这些有争议的人才。有容乃大,如果我们没有广博的胸怀和气魄,广罗人才,广纳贤士,不拘一格,用人所长,而是在那里百般挑剔,求全责备,吹毛求疵,罗织罪名,甚至“枪打出头鸟”,就很难使我们的民族能够出现震惊世界的伟大创造和振奋神州的蓬勃活力!

17岁的程琳,她简短然而曲折的经历,就是一个极小的、可能是不足为训的例子。但是,举一反三,仍足以发人深省。年华易逝。他们还年轻,趁他们还年轻,要放开手脚,放阔视野,让她们或他们超过父辈和祖辈,唱出不同凡响的奔放的歌声。

(沈阳高晓谷推荐,摘自《新观察》1984年第14期)

(摄影:周月)