人,能够有绝对的自由吗

王涵

前些时候,有的同志在强调“自己设计自己”时,提出了一种“社会大森林”式的“自由发展”:“社会好比一个大森林”,如何才能使其繁茂呢?就要让“野草拼命长,野花拼命开,野蝴蝶满天飞,野兔子满山跑”,总之,社会中每个个体“拼命”地“自由发展”,社会总体就繁荣了。

这种说法,是受了现代西方哲学存在主义思潮的影响。萨特就曾说过:“人是自由的,人就是自由”,人“永远是、完全是自由的,否则就不存在”。

文艺复兴时期的法国作家拉布雷写过一部长篇小说《巨人传》。他在这里描述了一个人人都有行动自由的“理想国”:“院内整个生活起居,不用法规、章程、条例来订定,而取决于各人的自愿与乐意。什么时候高兴,便什么时候起床,什么时候心里动念,就什么时候喝酒、吃饭、工作、睡觉;没有人来叫他起身,也没有人勉强他们喝酒吃饭,或做任何别的事情。这都由卡冈都亚特别规定。他们的规则只有一条:想做什么便做什么。”

这可以说是对存在主义的“人是自由的,人就是自由”的论点作了一个艺术的注释。但是,人们不禁要问:人,能够有绝对的自由吗?

自由,到底是什么

千百年来,人们向往自由,赞美自由。一部人类社会的历史,从某种意义上说,就是向自然界和社会争取自由的历史。

那么,自由到底是什么呢?

毛泽东同志曾经说过:“人们为着要在社会上得到自由,就要用社会科学来了解社会,改造社会进行社会革命。人们为着要在自然界里得到自由,就要用自然科学来了解自然,克服自然和改造自然,从自然里得到自由。”自然界和人类社会的各种客观存在和客观规律,人们是通过各种实践逐步认识逐步掌握的。人们运用马克思主义的科学理论指导推翻了剥削制度,获得了不被剥削的自由。人们用革命的理论指导了生产关系的变革,就获得了高度发展生产力的自由。人们认识了自然界各种事物的客观规律,就获得了将这些客观规律为我所用的自由。黄浦江上一桥飞架,人们就可以自由自在地往返于浦东浦西之间了。引滦济津的工程胜利完成,天津人民就可以自由自在地喝上清甜的滦河水了。总而言之,人们对客观事物的客观规律认识得愈多愈深,人们行动的自由程度就愈广愈大。千百万人的实践千百万次地证明了:“自由是对必然的认识和对客观世界的改造”。

人总是既自由,又不自由的

生活反反复复地昭示我们:人总是既自由,又不自由的。在某些方面是自由的,在某些方面又是不自由的。人的自由不能离开必然的制约。在奴隶社会里,奴隶受奴隶主的统治,是毫无自由的。到了资本主义社会,工人比起奴隶社会的奴隶来,无疑是自由得多了,但是,工人仍然是机器的奴隶,遭受资本的奴役,资本的奴役依旧是一种奴役,而且是一种橡皮鞭子的奴役。因此,工人在资本主义社会也是不自由的。即使在旧的生产关系发生变革,新的生产力空前发展之后,我们在生产实践的领域里,也不是处处自由的。我们搞经济建设,认识和掌握了一部分经济规律,取得了一定的自由,但在不少方面我们暂时还没有认识和掌握它们的规律,因而在这些方面我们又是不大自由或很不自由的。

社会生活是这样,人们的日常生活也是这样。人走在马路上是自由的,但如果不遵守交通规则,在马路上乱串而被车辆撞倒,那就失去了行动的自由。在飞机制造出来之前,人们在空中没有行走的自由。有了飞机以后,买一张飞机票,从上海到北京,不消两个小时就到了,这又有了自由。但是,在现时,你想买一张票,乘宇宙飞船上火星、上月球,恐怕还办不到。作为一个公民,可以对别人的缺点和错误提出批评,这是一种自由。但是,如果捏造假象去诬陷别人,这种“自由”则为法纪所不容。黑格尔曾正确地指出:一个不包含必然性的自由,不依照必然性办事的自由,那只是一种“形式的自由”,只能叫做任性,而不是真正的自由。法国文学史专家安德烈·莫洛亚在评述萨特的“自由的哲学”时指出:“这种自由并不意味着每个人可以为所欲为。我们存在着,我们的愿望也限于相应的条件。比如我就不能做英国国王。假如我是文盲,就不能考上教师资格;假如我弱不禁风,百米赛跑就跑不到十秒。人有自己的设想,就是说他可以设想自己要成为哪种人。但是他必须依据情况来建立他的为人计划……企图跃身车前而阻止高速前进的车子,这是螳臂当车。”一厢情愿,为所欲为,结果就可能重演唐·吉诃德的闹剧。

寻求个人的“绝对自由”,是有害的

人们向往自由,尤其向往政治上的自由。这是可以理解的。其实,在我们这个社会里,对人民大众说来,政治自由已由向往变成了实践,但有的同志却觉得还不够“自由”,他们所向往的自由是——我愿意怎样说就怎样说,我愿意怎样写就怎样写,谁也管不着,什么限制也不应该存在。

世界上有没有这样一种政治上的绝对自由呢?可以老实说,以往没有过,现在不存在,而且以后也不会有。

打一个比方,在一个长方形的场地上举行篮球比赛,场地的周围必须有四条边框。如果觉得这些边框会束缚打球的自由而把它除掉,那么球赛则无法进行了。赛球是如此,政治生活也是如此。周恩来同志曾经明确说过:“马克思主义是有框子的。我们有的是大框子,并不一般地反对框子。”“只有我们才能改造整个社会、整个世界,揭示未来,我们有的是最伟大的框子。”在今天的政治生活中,四项基本原则就是我们必须坚持的“最伟大的框子”。

一个一心追求所谓政治上绝对自由的人,不仅常常陷入欲进不得的苦闷之中,而且往往容易被社会上的错误思潮所俘虏。比如说,无政府主义思潮就很可以把追求绝对政治自由的人当作自己的“同盟者”。斯大林曾经指出:“无政府主义以个人为基础,认为解放个人是解放群众、解放集体的主要条件。在无政府主义看来,个人没有解放以前,群众的解放是不可能的,因此它的口号是‘一切为了个人。”如果说,在无产阶级没有取得政权的昨天,无政府主义对革命事业是极其有害的话,那么今天,无政府主义就更具有破坏的性质。“文化大革命”的动乱事实充分说明无政府主义是对革命事业的一种反动。

追求绝对的政治自由和堕入无政府主义思潮有着如此的亲缘关系,这应该引起我们足够的警惕。

“社会需要”,是人们自由发展的广大的舞台

当“自己设计自己”这个命题刚刚问世的时候,当“社会大森林”式的“自由发展”刚刚露头的时候,一些人也确实激动了一阵子,但一当与社会实践相联系之后,人们的头脑开始冷静下来了:发展到今天文明程度的人类社会,总不该象原始大森林那般胡乱地排列,那般盲目地各自“拼命”地生长。如果今天的人们还这样提出问题和认识问题,岂不重蹈费尔巴哈的覆辙,把社会的人仍然看作生物的人?

诚然,社会的总体是由无数个体构成的;但是,人的个体的发展,离不开社会总体的发展。马克思和恩格斯指出:“每一个单独的个人的解放的程度是与历史完全转变为世界历史的程度一致的。”个人的理想和目标的确立及其能否实现,归根到底取决于社会提供的某种环境和舞台。粉碎“四人帮”以前,老教授想研究“马尾巴的功能”,待业青年想在天安门前营业照相,个体户想要开业甚至入党,那是决计办不到的。即此而论,人的“自由选择”决不可能随心所欲。列宁批评那种认为个人自由可以不依赖于社会的错误观点时写道:“生活在社会中却要离开社会而自由,这是不可能的。”

对不可能的事情偏要去追求,对不可能的“自我设计”偏要去设计,到头来,只能发展成为一种极端个人主义的自我扩张,对个人对社会终将带来严重的不良后果。如果每个工人强调“自我设计”而不服从班组长的分配,如果每个大学生强调“自我设计”而不考虑国家的需要,如果每个国家工作人员强调“自我设计”而拒绝组织纪律,那么我们的国家,我们的社会,将是一种什么样的局面呢?

强调“自己设计自己”的人,往往忽略了社会需要。社会主义社会的一个显著特点,就是依据社会需要来有计划地使用人力、物力、财力。个人的追求只有与社会需要结合起来,才能得以实现,而只有把个人追求同社会需要完好地结合起来的人,才算进到了自由的境地。倘若离开社会需要来“设计”自己,便必然把社会需要视作个人成才和用才的障碍,必然是自己和周围的客观世界格格不入,自己希图采取的行动步步受阻,结果弄得毫无自由可言。

天生我才必有用,它的前提是为社会所用。只有当你将自己的成长与成才,同社会需要熔铸在一起的时候,你才能充分领略“自由发展”的全部含义,你才算登上了一显身手的最广阔最自由的舞台。

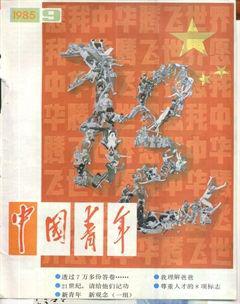

(题图:张安)