跨文化视野下的西方中国风发展探索

摘要:本文从跨文化的视角,对英国作者休·昂纳所著的《中国风:遗失在西方800年的中国元素》进行解读,见证了800年间中华文化在海外的传播以及对欧美现代艺术思潮产生的实质影响,探讨了东西方文化交流与融合的历程,为我们今日之中国传统文化创新带来启示。

关键词:中国风;跨文化;休·昂纳;中西文化

《中国风:遗失在西方800年的中国元素》这本书中翔实而真实的史料①,向我们展现了欧洲历史中的“东方元素”,让我们更加深入地了解了西方“中国风”,拓展了我们对世界的认识。作者休·昂纳以独特的视角,深刻探究了东西方文化的历史渊源,揭示了东西方文化交流的奥秘。他将文字和符号运用得淋漓尽致,生动形象地诠释了中国古代的历史典籍、中华优秀传统文化及当代社会情况。从跨文化的视角来看,这本书为我们提供了一个研究东西方文化交流的重要窗口,具有很高的学术价值。

一、东西方文化交流的历史背景

(一)9世纪至18世纪:中国风潮的开始与发展

自9世纪起,中国风潮开始在欧洲逐渐兴起,中国的瓷器、书法、音乐、茶叶等元素,成为西方艺术和审美追求的对象,并在接下来的几个世纪中得到了持续的发展。对于他们而言,中国仿佛是一个神秘且遥不可及的地方,因此激起了更多人的好奇,引发了中国风潮。

大约在1275年,马可·波罗参观了忽必烈位于元上都的宫殿。在游记中,他如此描述:“在这个地方有一个非常精致的大理石宫殿,里面的房间都是镀金的,画着各种各样的人、兽和鸟的形象,还有各种各样的树和花,所有这些都是用精湛的艺术来完成的,你会感到高兴和惊讶。”②马可·波罗传记中所描绘的神奇故事,通过传教士和商人传播成为人们茶余饭后的遐想。对中国风的热爱和追求,在一定程度上反映了东西方文化交流与融合的趋势。

中国元素在西方国家通过多种途径得以传播。意大利文艺复兴时期,中国风潮在艺术和建筑领域即有体现,如教堂装饰和宫殿建筑等。1670年竣工的凡尔赛宫,曾是法王路易十四宠妃的娱乐场所,被视为中国艺术风格在欧洲的首次重要呈现。这座设计灵感来源于路易十四时期与中国的文化交流,巧妙地融合了中式元素和欧洲宫廷风格,展现了独特的东方韵味。到了18世纪,中国风在欧洲盛行,洛可可式中国风在英国的家具设计、瓷器装饰及服装时尚等方面体现得淋漓尽致。像青花瓷、丝绸装饰、花卉鸟兽、龍凤纹样等成为欧洲设计师尤为喜爱的中国元素,并被广泛应用于艺术、建筑、景观、家具和时尚等领域。

(二)18世纪至20世纪:中国风潮的深化与扩展

随着欧洲启蒙运动的兴起,中国传统文化在西方的影响力进一步扩大。许多欧洲学者热衷于研究中国文化,如莱布尼茨、伏尔泰等,他们创作出很多优秀作品。但西方国家则是直接参照并运用中国元素,他们对中国元素的借鉴和模仿往往流于形式,未能深入其内涵。中国的艺术和文化是作者本人内心世界的真实写照,反映作者本人的志趣和价值观,也代表着作者个人的思维方式、艺术表现以及社会生活等方面的品质,与读者的审美和社会公众间的和谐程度有关。

18世纪,欧洲对中国元素的借鉴和模仿逐渐从生搬硬套转向更深入的理解和消化。欧洲设计师开始关注中国艺术中的线条、色彩、图案等元素,并尝试将这些元素融入自己的作品。在英国,维多利亚时期的艺术家和设计师将中国元素带入陶瓷、纺织品、家具等设计领域。美国的建筑师及其他设计师们把中国元素融入自己的设计中,如摩尔式建筑、中式园林等。艺术家们在不同的场景下使用中国元素和现代表现手法,以独特的语言和画面营造出不同的生活场景,传达出不同的文化内涵和意义。

二、东西方文化交流的主要内容

(一)物质文化的交流

伴随东西方文化交流的进一步加深,双方社会对彼此文化的认知和认同逐渐加强。在此过程中,中国丝绸、瓷器、茶叶等产品的地位日益凸显,成为西方社会地位的象征。

在昂纳的著作中,他通过独特的视角展现了西方人对蕴含中华美学精神的各类物品的浓厚兴趣。触动西方人、吸引他们、让他们沉醉其中并不断惊叹不已的,并非仅是带有中国元素符号的实物,更多的是由艺术作品所释放的中华美学神韵。正是这些具有东方魅力的线条、色彩、块面、图案、造型、款式等美学精神承载物,让西方人对中华美学产生了难以抗拒的好奇心和难以割舍的迷恋③。汉朝陆上丝绸之路紧密地连接着中国、西亚、欧洲以及非洲,经过叙利亚、波斯等地区,生丝与丝绸制作技术得以传播,最终抵达罗马帝国。欧洲人视中国丝绸及其图案为独特的异国情调,代表神秘的东方传说。中国丝绸迅速占据欧洲社会市场,成为身份地位的象征。同时,海上丝绸之路将中国古代的丝绸、瓷器、茶叶等商品运往世界各地。17至18世纪,法国宫廷服饰面料大量采用中国丝绸,其精美的质地和独特的图案引起了欧洲上流社会的追捧。如《圣厄休拉和她的少女》这幅画(图1),画中女性圣徒所穿的长袍上缀满了凤凰图案,显而易见受到了东方丝织品的影响④。这些例子均反映出欧洲艺术家对中华文化的热爱和借鉴。

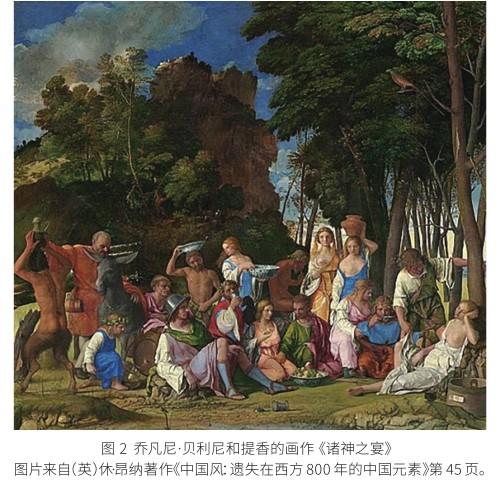

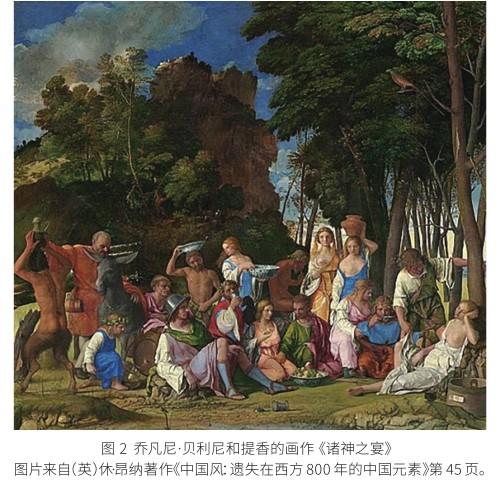

瓷器作为中华文化的代表,在欧洲的受欢迎程度并不亚于中国。意大利著名画家贝利尼和提香在15世纪初合作创作的杰作《诸神之宴》(图2),位于画面后排中心位置的女神和男神手上和头上的是中国明朝样式的青花瓷碗⑤。这种对中国瓷器的热衷,反映了欧洲社会在探寻外部世界、拓宽文化视野以及对中国文化的欣赏和接纳。

(二)非物质文化的交流

道家、儒家的思想观念在一定程度上丰富了西方对东方文化的认知,唐诗、宋词等文学作品在西方也十分受欢迎。例如伏尔泰对孔子的《论语》推崇备至,他的《中国孤儿》在西方文学史上具有重要地位,被誉为“第一部欧洲的中国戏剧”。在剧中,伏尔泰通过对中国传统文化的描绘,表达了对自然、道德、家庭价值观的崇尚,以及对和谐社会的向往。此外,普契尼《图兰朵》正是讲述西方人想象中的中国传奇故事,剧中的背景采用了中国场景,演员身穿改良版中国服饰,还采用了脍炙人口的民歌《茉莉花》作为插曲,带有浓郁的东方韵味。东西方文化互动不仅丰富了各自的内涵,也促使其社会审美方式发生改变,进一步推动了东西方文化融合与交流。

(三)艺术风格的交流

欧洲的艺术家们受到中国艺术的启发,开始尝试在作品中融入东方元素,形成了独特的属于本国艺术语言的设计风格。在此过程中,各种艺术风格相互借鉴、融合,丰富了全球艺术风貌。

安东尼·华托的洛可可式中国风是典型的带有浓郁东方情调的作品,他所创作的《中国神灵》《中国皇帝》就是从中国风中获得的灵感。布歇的《中国集市》、韦博中式挂毯《觐见王子》进一步发展了中国风系列的奇幻风格,强调东方的神秘色彩以及奢华氛围。这些挂毯的风格可谓典型的欧式中国风。尤其值得一提的是,画家皮耶芒的中国题材系列装饰画,其作品灵感同样来自华托,但少了些奢华富丽,多了些轻灵华美。

19世紀末20世纪初,中国艺术家徐悲鸿、林风眠等留学欧洲,学习了西方的绘画、雕塑等艺术技法,并将这些技法与中国艺术相结合,使中国现代艺术得到升华。西方艺术家毕加索和马蒂斯的绘画风格,尤其是他们的立体主义和野兽主义,都受到了东方艺术的影响。在他们的作品中,可以看到对中国画、日本画等东方艺术形式的借鉴和融合,例如毕加索的《陶瓷家》系列,就受到了中国陶瓷艺术的影响。

三、东西方文化交流的影响

(一)丰富了中华文化在海外的传播与发展

受到东西方文化交流的推动,中华传统文化在西方得到了传承与发扬。首先,在学术研究领域,西方学者对中华文化的研究日益深入,产生了丰富的研究成果。这些研究不仅提升了对中华文化的认识,还在全球传播和弘扬了中华传统文化,奠定了坚实的理论基础。

其次,随着全球化的推进,汉语在国际上的影响力不断扩大,吸引了众多外国学生前来我国学习,同时,许多国外高校也开设了相关课程,如中国语言文学、中国历史、中国哲学等,使中华传统文化在海外得到了广泛传播。

此外,各种国际文化交流活动的举办,如孔子学院、孔子课堂、中国文化年、中国艺术节等,使中华传统文化在海外得到了展示和传播。在商业推广方面,随着中国经济的发展,中国产品在国际市场的推广 ,使中华传统文化得到了传播。

(二)推动西方文化的发展与创新

东西方文化交流为西方文化注入了新的元素,促进了西方文化的多元化。这一观点在学术界得到了广泛的认可。东西方文化交流的推动,使得西方文化在保持自身特色的同时,吸收了中国传统文化、艺术、哲学等多方面的精华,丰富了其内涵,提高了其国际影响力。

在学术领域,对中华传统文化的研究,使西方学者对人类文明的发展有了更为全面的认识。在艺术领域,东西方文化交流促使西方艺术家挖掘了诸多具有国际影响力的中国文化元素,并融合国际艺术潮流和审美趋势,使作品更具国际风格。

(三)增强全球文化认同与交融

东西方文化交流的推动,使得各国文化在保持自身特色的同时,相互借鉴、融合,丰富了全球文化的内涵,促进了文化的多元发展。西方学者借鉴东方文化中的儒家、道家、佛教等思想,对其自身的学术体系进行了丰富和拓展,推动学术思想的碰撞与交融。随着全球化的发展,跨国交流日益频繁,人们的生活、工作和娱乐方式逐渐融合。在未来的发展过程中,我们应继续推动文化交流,促进文化相互尊重、包容、发展,实现人类文明的共同进步。

四、结论

文明得益于交流而呈现多样性,距离2013年习近平总书记第一次提出“一带一路”已有十年之久,发生了太多感人的中外合作故事。弘扬中国传统文化的道路漫长而遥远,我们更需加强对外来文化的理解和认识,这不仅是一个长期而艰巨的任务,也是我们共同的责任和使命。通过深入了解中国的历史、哲学、艺术和社会制度,我们可以更好地理解中国元素的内涵和价值。同时,我们也需要倡导传统文化的创新与发展。传统文化是国家和民族的珍贵遗产,需要努力传承并加以创新,积极与当代社会和全球文化展开交流与融合。让“中国风”走出国门,迈向世界,任重而道远。

作者简介

马晓艺,女,汉族,河南安阳人,硕士,研究方向为艺术设计(旅游工艺品)。

注释

①(英)休·昂纳:《中国风:遗失在西方800年的中国元素》,刘爱英,秦红,译,北京大学出版社,2017年。

②(英)休·昂纳:《中国风:遗失在西方800年的中国元素》,刘爱英,秦红,译,北京大学出版社,2017年第9页。

③(英)休·昂纳:《中国风:遗失在西方800年的中国元素》,刘爱英,秦红,译,北京大学出版社,2017年第44页。

④(英)休·昂纳:《中国风:遗失在西方800年的中国元素》,刘爱英,秦红,译,北京大学出版社,2017年第45页。

⑤陈华文:《那一阵阵中国风,在全世界刮过》,《解放日报》,2017年第25期第6页。